書名:高校生が追う ネズミ村と731部隊

著者:埼玉県立庄和高校地理歴史研究部+遠藤光司(同高校教諭)

版元:教育史料出版会、1996年7月

1938年、中国ハルビン郊外の平房地区に建設された日本軍の731部隊、その実態は悪名高い細菌戦部隊だった。731部隊がその最終兵器として開発したペストノミ弾に装填するペストノミを作るには、ネズミにペスト菌を注射し、発病したネズミの血をノミに吸わせる方法が用いられた。その大量のペストノミを生産するには、また大量のネズミの増産を必要とした。その増産計画の中心は埼玉県の春日部、庄和などの古くからのネズミ生産地で、ネズミは内地から満州へ空輸されていたのだった。

本書はネズミをテーマに生産者の農民、ネズミを輸送し続けたネズミ屋、ネズミを使った731部隊員、家族を殺された中国人遺族を取材したネズミの生産地の高校生の活動をまとめたものだ。生徒らはハルビンで開催された「731部隊国際シンポジウム」に招かれ、発表し、それを機に被害者の遺族を取材した。加害者、被害者双方の取材が必要だとの生徒たちの信念によるものだった。

地理歴史研究部(以下、地歴部)の指導教諭・遠藤光司氏によれば、本書は地歴部の生徒が作成した報告書『ネズミと戦争』(1995年10月)をもとに、最終的に遠藤氏がまとめたもので、遠藤氏と生徒との共同作業のすえ誕生した。それで、著者は庄和高校地歴部と遠藤氏の連名になっている。

聞き取りの開始

庄和高校地歴部が最初にネズミの聞き取り調査をしたのは、1989年のことだった。だが、調査は1週間で打ち切られた。この時は731部隊との関連は伏せてままで、そのような調査の方法には後ろめたさがあり、具体的成果は望めなかったからだという。

それから5年後の1994年夏、遠藤教諭は国立国会図書館憲政資料室でGHQによるネズミ生産者の調査報告書を発見した。そこには飼育農家が6000軒もあったことや集荷ルートから中間業者の利益、生産量から納入先まで詳しく書かれていた。遠藤教諭は、こうしたテーマが地域にあることはまれであり、歴史を学ぶ者としては調査に取り組むチャンスだと生徒たちに話した。生徒たちはネズミ調査の重要性をすぐに察知したという。

地歴部の部員は、三年の小谷中政樹、野沢丈二、高屋敷直人、二年の藤谷元文、阿部義仁、一年の桑名知美の6人で、桑名以外は男子だ。

生徒たちは乗り気で、ネズミ調査がこの年の研究テーマに決定した。10月、生徒たちは731部隊とネズミの関連を調査するという目的を明示するという堂々とした姿勢で町に出ていった。

ある中国人証言者との出会い

生徒たちが調査に入る前にもう一つ、彼らの調査の原動力となる出来事があった。1994年10月、浦和市(当時)で開催された「七三一部隊展・埼玉」に出かけた遠藤教諭と生徒たちは、そこでのシンポジウムで中国から証言に来ていた靖福和さんの話を聞いた。終戦直後、731部隊は証拠隠滅のため生きたペストネズミを放った。靖さんの村は部隊があったハルビン郊外の平房に最も近い後二道溝村で、村の住民150人のうち50人近くがペストで亡くなったという。靖さんの証言である。

私が11歳のときだった。村ではペストが大流行し、私の家族も父、姉、弟と次々に死んでいった。……私もペストに感染していた。私はもがき苦しむ弟を夢中で看病していた。ふと気づくと姉は死んでいた。……家族の誰にも気づかれず、たった一人で死んでいった。その後、弟が黒い水のようなものを吐き、そのまま死んでいった。19人の大家族のうち12人が死んだ。……その時、私はそれまで見たこともない大量の白ネズミを見た。ネズミの大群が村にやってきてペストが流行った。私は見たこともない白ネズミが珍しくて捕まえたりした。731部隊で働いていた中国人が、この白ネズミは731部隊のものだと話していた。

白ネズミは自然界には存在しない生物である。731部隊の白ネズミは日本から送られていた。そして当時、ネズミの生産地は埼玉しかなかった。靖さんは白ネズミの生産地が埼玉であることを知らず証言をしていたのだった。靖さんの話は生徒を突き動した。白ネズミが自分たちの町から靖さんの村に行くまでの「空白」を、生徒は研究によって埋めなければならないと痛感した。靖さんの話をもっと聞きたかったが、まごまごしているうちに靖さんは帰国してしまった。

聞き取りの実際

調査範囲は庄和町全域と、比較の意味で隣接する春日部、松伏、杉戸の一地域を対象にして行われた。初めは二人一組だったが、それではまわりきれなくなり、途中からは一人での調査となった。夕方に出発、三軒も聞いたらへとへとになったが、それでも1000軒まわった。生徒は聞き取りのために統一のアンケート用紙を作った。質問事項は、前半はネズミの飼育期間、飼育規模、副業としての価値、ネズミの値段、仲買人との関連などの基本事項で、後半は「戦争をどう思うか」、「細菌戦をどう思うか」、「飼育農家に責任はあるか」、「中国に謝罪すべきか」などの意識調査になっていた。後半の質問では「日本はそんなことやってねぇ」と言い張る人がいたり、「責任なんてなまいき言うんじゃねぇ」とどやされたりで、後半の質問ができずに帰ってくる日が続いたという。しかし、もしこの質問から逃げればたんなる学術調査のまねごとにしかならない、「自分たちの町にとってネズミとはなんだったのか」を知るためには、「飼育者自身がどう考えたか」を調べるのは必須条件だった。

生徒たちはアンケートの最後に、「もしネズミが細菌戦に使われたことを知っていたら飼育したか」という項目を入れた。この質問のアンケートの集約では「飼育する」と答えた人は8.6%、明確に「飼育しない」と答えた人は23.2%、残りの68.2%は「分からない」だった。生徒たちにとって印象的だったのは「飼育する」と答えた全員が「国のため」と言い切ったことだった。農家が加害責任を感じてくれないことに、生徒は自分たちとの意識のギャップを感じていた。

調査の過程で遠藤教諭の実家も、地歴部の二人のメンバーの一族も飼育農家だったことが判明した。又遠藤教諭が社会科の授業の資料として、一般生徒に家族や親戚へのアンケート調査をさせたところ、一クラスに5~10人の飼育者が現れた。

飼育のきっかけについては、「仲買人に儲かると勧められた」というのがほとんどだったが、戦時中には軍も顔を出し、かなり強力に奨励されたということだった。

ネズミ屋の証言

ネズミ屋とは毎日飼育農家をまわり、集荷したネズミを軍や研究所に納める業者のことだ。飼育されたネズミがその先どうなったかの骨格的情報はほとんどこのネズミ屋によってもたらされた。ネズミ屋は広域の飼育情報を把握し、軍や研究所から今後の動物実験がどう進み、何が要求されるのか、将来の展望についてなどさまざまな情報を得ていた。

だが戦前からのネズミ屋で存命しているのは10人程度で、ほとんどが亡くなってしまっていた。だが彼らからの取材は簡単ではなかった。

ある日生徒の一人がひどくしょげ返って帰ってきた。ネズミ屋の存在を知り訪ねたところ、「また新聞に載せる気か(遠藤教諭がGHQ文書について新聞に書いたことがあった)」、「商売の迷惑なんだよ」と言われ、そのあと一方的に罵られた。生徒は自分たちの調査の意義を話して防戦したが、結局怒鳴られっぱなしで帰ってきた。この生徒はそれから1週間も聞き取りにいけない精神状態になってしまったという。これとほぼ同じ体験を他の生徒もしていた。長年ネズミ屋をしていたのに「一度もしていない」と言い張ったり、電話でアポを取ろうとしたら「何も知らないんだから来るな」と電話を切られたりもしていた。特に今も仕事を続けているネズミ屋からは、完璧に拒否された。

一方転職した「元ネズミ屋」から話を聞ける場合も多く、731部隊に出荷していたSさんは「もう50年も経ったのだからオープンにするべきだ」と貴重な話を腹蔵なく話してくれた。

またズミ屋の小規模な世界を一変させた田中一郎(仮名)について細菌戦の問題を踏まえた上で教えてくれた人もいた。田中は短期間にほとんどのネズミ屋を傘下に組み込み、戦時期にはほぼ独占状態を形成したという。田中の組織化により、この地方のネズミ生産は飛躍的に増大し、満州で731部隊が大量のネズミを消費していたとき、埼玉では田中がネズミ産業の活況を演出していたのだという。

田中がネズミの生産組合を設立し、ネズミ屋のなかで突出した存在になれたのは、ひとえに軍専属の実験動物業者になることができ、軍の支援があったからだった。資材不足の時代に、飼育箱に使う木材や板、金網、大豆のカスでできたエサなどは軍から大量に届いた。食料不足で人間もそのエサを食べていたという。

森村誠一は『続悪魔の飽食』の中で、彼を「ミニチュア版、死の商人」と非難している。

戦時期、731部隊はネズミ不足に困っていたが、その穴は埼玉の生産地で埋めていたのだった。生産地では「みんなで増産しなくちゃ」という声が強まり、飼育しないと肩身が狭い雰囲気になり、ある農家は「イヤだけど、お国のためなので仕方なく飼った」と話していた。

生徒の聞き取りの対象には、当時東京の防疫研究室の陸軍主計だった天野良次氏、731部隊で少年兵だった篠塚良雄氏なども含まれていた。

TBS報道番組への出演と反響

生徒たちが農民への聴き取り調査に奮闘中の1994年11月、TBSの「報道特集」への出演打診があった。遠藤教諭と生徒たちは侃々諤々検討の結果、出演を決めた。内容は生徒たちのネズミ調査をドキュメンタリーにしたもので、放映は阪神淡路大震災の影響で翌年の2月26日になった。

テレビ出演の後、農家から励まされたり、新たな情報を寄せてくれる人もいて、生徒たちは感激していた。しかし、いいことばかりではなかった。学校や遠藤教諭のもとには抗議の電話や右翼と思われる人物からの脅迫状が届いたりもした。

遠藤教諭宛にこんな手紙も来た。「戦いは人間対人間の殺し合い、目的を達成するには手段を選ばないのが戦いである。戦争とは平和時に生まれた貴殿の考えている生やさしいものではない。このような事を発表して何の目的があり、何の役に立つのか。貴殿の真意を伺いたい」とあった。遠藤教諭は「また右翼からの抗議か」と思い、手紙を投げ捨てた。何日かして生徒の一人がそれを持って来て、「これは真面目な手紙です。先生、返事を書いて下さい」と言った。「馬鹿野郎、そんな暇があったら一人でも聞き取りをしろ」と答えると、その生徒は「返事は僕が書きます」と怒って出ていった。しばらくして生徒宛に返事がきた。生徒の言う通り、手紙の主は真面目な人であるうえ、元毒ガス部隊員だった。しかも「戦後50年も過ぎ、軍の機密は時効になったので、高校生に自分の体験を伝えたい」とあり、毒ガスの種類や毒ガス部隊の組織について丁寧な解説がされていた。自身の体験も謙虚に記されていた。

本書には、このように指導教諭が生徒の直感や純真な気持ちにしばしばやりこめられた事例もいくつか書かれている。

「731部隊国際シンポジウム」への招待

テレビ出演から間もなく、731部隊展全国実行委員会の渡辺登委員長から地歴部に、「TBSで君たちの活動を見た。ハルビンでその成果を発表してくれないか」という手紙が届いた。自分たちの調査は、中国の被害者に話してはじめてその真価が問える、自分たちの町のネズミは中国でどうなったのか、それを取材してはじめてこの調査は完結する、普通高校生にそんな機会は持てないが、今回それができる。部室に激震が走った。

30万円の費用の負担が問題だったが、野沢、小谷中、藤谷の親が全額負担するというので、この三人が参加することになった。

ただ校長の態度が問題だった。ある日、校長は生徒と親を呼び出し、「これは学校の活動ではない。事故が起きても知らない」と言ったのだ。この校長の発言は生徒たちの研究意欲を弱めることになっってしまった、と遠藤教諭は述懐している。

中国へ

1995年7月28日、遠藤教諭と生徒三人は、ほかの日本側参加者とともに中国へ出発した。日本側参加者は731部隊研究のそうそうたる人物たちだった。成田―北京を経て、29日ハルビン着。油っこい食事に生徒たちは全員下痢でダウンした。

8月1日、そうした中で生徒たちは発表を迎えた。会場には50名ぐらいの参加者が円卓を囲んでいた。発表は野沢の次の言葉で始まった。「私たちはネズミ飼育により、間接的に細菌兵器製作にかかわり、中国の人々を傷つけていたことの謝罪を含めてこの報告をしたいと思います。」「謝罪」の二文字は、野沢自身が心から発した言葉だった。野沢が調査の方法と主旨について、小谷中が埼玉のネズミ飼育の歴史について、最後に藤谷が戦後731部隊から引き継いでネズミを買い取るようになったアメリカの406部隊とGHQ文書についてそれぞれ発表した。藤谷が自分の家族も飼育者だったことを告げると、一瞬会場の視線が彼に集中した。生徒たちの発表は予想以上の注目を集め、中国側の圧倒的な歓迎をもって迎えられた。生徒たちの発表が歓迎されたのは、発表内容のおもしろさだけではなく、「日本の高校生が発表にきた」ことへの中国側の驚きと感嘆にあった。約一時間の発表が終わり、現地のマスコミが生徒たちを取り囲んだ。

シンポジウムの開催中、夜になると生徒は分担して聴き取りにまわった。中でも印象的だったのが、1942年3月に731部隊に入隊した鈴木進という人物だった。鈴木さんは生身の人体実験に使われた中国人「マルタ」を収容した有名なロ号棟を作った人だった。731部隊は敗戦で撤退する際、すべての「マルタ」を殺して焼いたが、鈴木さんはその骨を松花江に運んだという。鈴木さんは木訥とした感じで、生徒の質問にボソボソ答えていたが、短いが重みのある言葉だった。藤谷が言った、「鈴木さんはボソッとして多くをしゃべらなかった。最初、当時のことをどう思っているのか分からなかった。でも心の奥で深く傷ついているんだと思った」。

生徒たちはペストと闘い続けている現地の防疫隊の医師、佟徳敬さんからも話を聞いた。佟さんは「もし731部隊がペストネズミを放たなければ、ここは1個のペスト菌もいない地だった。50年間の私の仕事は何だったのだろう。……731部隊のトップにいた石井四郎は医者だったと聞いている。私も医者だ。医者の務めとは何か、私は石井に聞きたい」と言った。

生徒たちはハルビン滞在中、中国の人々の証言を多く聞き、731部隊の遺跡を訪ねた。野沢は「日本からの観光客は観光地に行く前に行かなければならないところがある」と言った。その言葉には731部隊の遺跡をまわった後での気持ちがこめられていた。

現地高校生との交流

生徒たちはホテルの一室でハルビンの高校生四人と三時間にわたり懇談した。始まるとすぐに生徒たちは驚かされた。「中国の高校生は731部隊について、どの程度知っているか」と質問すると、ハルビンの高校生・安君からは「ハルビンには731部隊を知らない高校生はいない。愛国主義の授業で勉強するし、資料や本でも学ぶ。だから日本軍について沢山知っている」という答えが返ってきたのだ。安君は更に731部隊について細かくスラスラの暗唱したあと、中国の抗日の歴史まで一気にまとめて紹介した。生徒たちは度肝を抜かれた。日本の高校生でこれほどの知識を持っている者が何人いるだろうか。「日本の高校生はどうですか」と返され、野沢が「受験勉強が中心です」と答えると、「それは残念なことだ」と安君にまとめられてしまった。

それから日中の歴史の教科書の交換があり、小谷中が「日本の残虐行為が触れられていないのが現状です」と説明した。一方中国の教科書は半分ぐらいが「抗日戦争の歴史だった」。これでは日中の若者は共通の認識の土壌には立てない、これが遠藤教諭の実感だった。

話は戦争のことばかりではなかった。家族の話、学校生活の話、それに日米関係など多岐にわたったが、総じてハルビンの高校生が優位に立っていた。終わっての野沢の感想文。

遠藤先生は、日本の学生で彼らほどの澄んだ目をしているやつは滅多にいないと言った。その時、自分も死んだ目をした日本の学生の一人ではないのかと感じた。中国の教育が戦争問題を重視しているのに対し、日本の教育が歴史を否定しようとしているのが情けなかった。だがハルビンの高校生にひっかかることもあった。彼らには自ら動いて歴史を究明しようという姿勢は感じられなかった。それだけ中国の歴史教育がすばらしいのかもしれない。だが国家の教える教育を鵜呑みにするだけでなく、自分たちで調査し、考える姿勢も必要なはずである。今回交流した四人から見習わなくてはならないことが沢山あると思う。死んだ目をした学生を生き返らせるのは難しいかもしれないが、私も安君のような日本人にはない力を持ちたいと思う。私たちは中国に新しい友人ができて、とても良かった。

遠藤教諭はこの感想文に救われたような気になったという。

靖福和さんとの出会い

中国でのシンポジウムに参加する一年前、取材の機会を逃した靖さんに生徒も遠藤教諭も今度は是非とも会って話を聞かなければと思っていた。ネズミによって苦しめられた被害者側の声を聞かなければこの研究は完結しない、それに応えてくれる最もふさわしい人はどう考えても靖さん以外になかった。中国へ旅立つ時、生徒の頭にあったのはシンポジウムでの発表より、靖さんに会うこと、靖さんへの報告だった。

ハルビンに着いた翌日(シンポジウムの開催前)、シンポジウムの参加者たちは靖さんの村を訪ねた。靖さんの日本での報告については先に書いたが、靖さんの村・後二道溝村など最初にペストが流行した三つの村では二ヶ月間に約130人が死んだ。

靖さんが体験を語り終え、参加者が帰りかけた時、野沢が靖さんに話しかけ、自分たちのしている調査の概要を話し始めた。靖さんは突然の若い日本人の訪問者の話がよく分からなかったようだった。通訳も難しかった。しかし、真っ直ぐ野沢の顔を見、話をじっくり聞いたあと、靖さんはこう言った。「ここに来られて私たちの証言を聞き、また731部隊の問題を調査されているのは非常にうれしい。日本に帰ってからは、私たちのこの叫びを人々に伝えて下さい。共にがんばりましょう。」遠藤教諭がふと野沢の顔を見ると、彼は泣いていた。この瞬間に1年間の彼の努力が凝縮していたからだろう。

翌日、シンポジウムに参加するためホテルに来ていた靖さんと生徒たちは朝食をともにする機会を得た。野沢が靖さんに調査の報告をするのが訪中の目的だったと話すと、靖さんは「ありがとう。白ネズミがどこから来たのかずっと不思議に思っていました。当時、私は子どもでしたが、このネズミはどこから来たのかと大人に聞いてまわったのです。長年の疑問がいま解けました。私はその話をもっと聞きたい。あとでゆっくり教えて下さい」と言った。

それから野沢がごく自然な感じで、「私たちの町のネズミが結果的に靖さんの村にご迷惑をかけたことを申し訳なく思っています」と言った。すると靖さんはきっぱりと、「それは違います。あなたにも、ネズミを飼っていた家族にも罪はない。悪いのは日本軍国主義なのです。私たちはそれをはっきり区別しています」と答え、「あなたがたはもう私の友人です。私の家に来てください、そしてネズミの研究をぜひ伝えて下さい」と言った。

8月1日、生徒たちの発表の時、生徒のほぼ正面には靖さんの姿があった。発表を締めくくった藤谷はアドリブで、「目の前に靖さんがおります。731部隊によるペストネズミで家族の大半を亡くされた方です。私たちの町の白ネズミとの関連を思うと心苦しい。私たちが中国に来た目的は靖さんにお会いするためでした。この発表はだれよりも靖さんに聞いていただきたかったのです」と付け加えた。藤谷の言葉を聞くと、靖さんは大きくうなずき、3人の生徒と順番に握手した。司会者は、「この発表は歴史的な出会いだった」と結んだ。

次の発表者は靖さんだった。靖さんは冒頭、「昨日、私はこの三名の高校生と話をしました。今日はまたこの席ですばらしい報告を受け、非常に感動しています」と話した。

その夜、生徒たちはホテルの靖さんの部屋を訪ね、ゆっくり話し合った。靖さんは生徒たちに、ネズミ調査の過程で父親や学校の責任者、文部省あるいは右翼などの妨害はなかったかと質問した。それは生徒たちの活動に対する思いやりの言葉だった。生徒たちも調査の過程で起きたさまざまなできことを率直に語った。

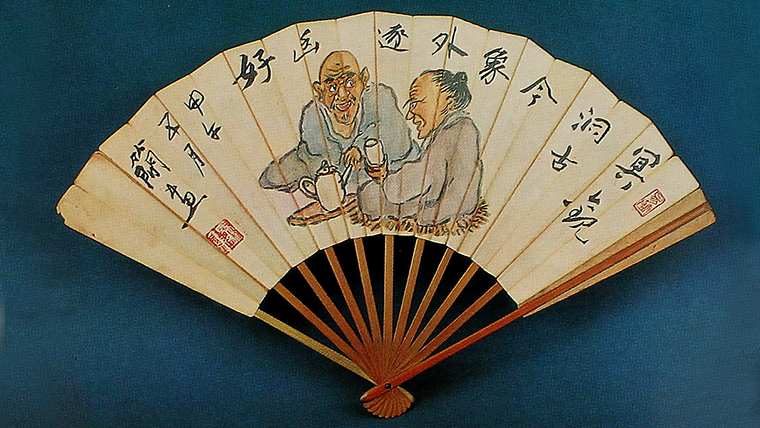

ハルビンでの日程が全て終わりホテルを去るとき、靖さんは生徒たちにお別れのプレゼントを渡すためロビーで待っていてくれた。靖さんは照れくさそうに一人ひとりにプレゼントの手帳を渡した。手帳には生徒たちに贈る言葉が自筆で記されていた。中国語で「学業ができ、品も徳もあり、行動もよく、意志の強い人になって下さい」という意味の言葉だった。生徒たちは靖さんと何度も何度も握手を繰り返した。靖さんも感激していた。

中国の旅が終わり、生徒は330ページに及ぶ報告書『ネズミと戦争』をまとめた。生徒はまたハルビンに行きたいと言っている。靖さんが語った「忘れません、でも許します」という言葉の重みを生徒たちは感じていた。生徒たちは靖さんと一つの約束をした。「真実を日本の若者に伝える」という約束を。生徒たちは帰国後この約束を守り、全国や地方の母親大会などでの発表、歴史教育に携わる先生たちへの講義、さまざまな市民団体や地域の報告集会での報告などの活動に取り組んだ。勿論、学校内での一般生徒対象の発表も行った。

遠藤教諭の総括

若い高校生の手でこのような地域から中央を逆照射していく研究、報告がなされたことは、教師としての私の誇りである。……生徒は、戦争の加害者、被害者、証言を拒む人、する人、研究を妨害する人、励ます人、さまざまな人と出会った。その格闘の中で成長し、真実をつかもうとしてきた。それは何物にも代えがたい「勉強の場」だった。そこで生徒は、地域に生き、アジアに生きるためのステップを踏んだのである。