書名:嵐を生きた中国知識人

副題:「右派」章伯鈞をめぐる人びと

原題:最後的貴族(オックスフォード大学出版社(香港)2004年8月)

著者:章詒和

訳者:横澤泰夫

発行:集広舎(2007年10月)

判型:A5判/412ページ

価格:3,800円+税

ISBN 978-4-903316-04-8 C0023

![]()

嵐を生きた中国知識人──「右派」章伯鈞をめぐる人びと

訳書『嵐を生きた中国知識人……』の底本は『最後的貴族』だが、これは中国で2003年12月に人民文学出版社から出た『往事並不如煙』が元になっている。『往事並不如煙』は政治的にいわゆる敏感な問題を含んでいるとして、編集者が原稿からおよそ2万字を削除し、一部については言い換えも行った。この大陸(中国)版はいわば不完全な出版だった。著者は訳者の私に、出版できるならそうするしかなかった、出版できないよりはましだと述懐していた。それでも第二版の出版は許可されず、大陸ではいわゆる発禁処分を受けた。

『往事並不如煙』の香港版に当たる『最後的貴族』は大陸版で削られた部分を復活させ、言い換えを元に戻し、更に著者が香港で発見した史料を使い補充もしたいわば完全本となっており、著者は私に香港版を底本とするように求めた。

『最後的貴族』という書名について、香港版の編集者は著者に、書中の登場人物は中国の現状から見れば、みないい意味での貴族のような人たちだと言ったという。

『往事並不如煙』には台湾版もあり、それには日本でも『武漢日記』で知られる作家・方方による章詒和へのインタビューが付録として掲載されている。

1949年の新中国の建国以来しばらくは、中国共産党のいわゆる統一戦線政策のもとで、8つの民主諸党派の人たちを初め、党外の政治家、文化人などの知識人が名目的であっても優遇された。一例を挙げれば、新政府発足時の4人の副総理のうち非党員は半数の2人、21人の閣僚のうち11人は非党員だった。このような統一戦線政策はその後も積極的に進められ、閣僚など中央レベルでの非党員の参加は増えていった。

このような状況が暗転したのが1957年に始まった反右派闘争だった。以後、中国の知識人は毛沢東と党の独裁下、10年の大災害といわれる文化大革命まで一貫して圧迫と迫害にさらされた。毛沢東亡き後も、民主、言論の自由、人権などをめぐる状況は今に至るも基本的に変わっていないと言える。

『嵐を生きた中国知識人……』は著者の父親で共産党から大右派と攻撃された章伯鈞とその夫人の李建生、それに二人の娘である著者(反右派闘争開始時は13歳)の一家3人と、やはり苦難に苛まれる人生を歩むことになった知識人たちとの交流の模様を、著者の目と耳の記憶をもとに活写したものだ。

章伯鈞が大右派とされた主たる理由は彼の唱えた「政治設計院」という主張で、その概略は、「建設工事の施工前には設計過程があり、工業部門に設計院があるように、政治上の施設にも設計院の組織を持つべきであり、このため政治協商会議、人民代表大会、民主党派、人民団体を政治上の四つの設計院とし、党と政府はこれらの政治設計院を通して意見を交換し、問題を解決すべきだ」というものだ。夫人の李建生も右派のレッテルを貼られ、二人の間の娘である著者の章詒和も1969年、「現行反革命」の罪で投獄された。

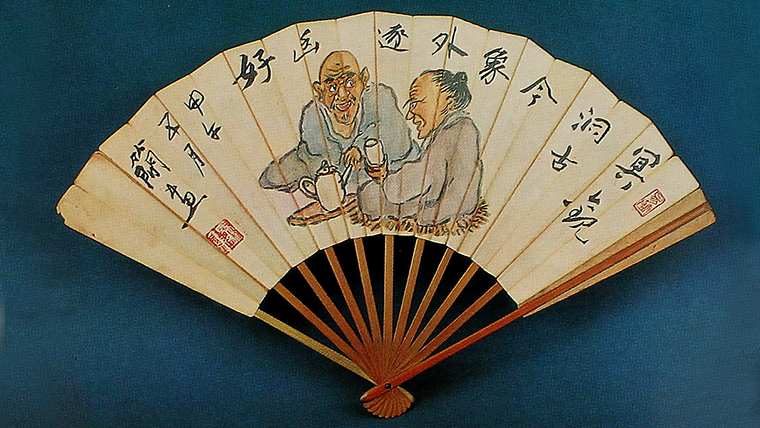

先ず目次に登場する主な人物を反右派闘争時の肩書きで紹介しておく。章伯鈞(中国民主同盟副主席、中国農工民主党主席、交通大臣)、李建生(章伯鈞夫人、中国農工民主党幹部、著名な書家)、史良(全国婦女連合会副主席、中国民主同盟副主席→主席、司法大臣)、儲安平(九三学社中央委員、「光明日報」編集長)、張伯駒(吉林省博物館副館長)と夫人の潘素、康同璧(清末民初の思想家・康有為の次女、全国政治協商会議全国委員)と娘の羅儀鳳、聶紺弩(作家、反右派闘争以前、中国作家協会理事、中国文字改革委員会委員などの職にあったが、批判を受け免職処分を受けていた)、羅隆基(中国民主同盟副主席、森林工業大臣)。

彼らは反右派闘争の中で免職、降格、降給などの処分を受け、それまでの優遇された待遇が大きく損なわれ、生活の質も落ちた。しかし何よりも、共産党からの厳しい批判攻撃に伴う社会的孤立による精神面の打撃が大きかった。彼らはそうした中で互いに肩を寄せ合いながら誇り高く生きようとした。文化大革命によって受けた打撃は更に厳しかった。

登場人物はこのほかにも多数。訳書の原注、訳注を見たある著名な学者は、まるで中国人名辞典を見るようだと感想を述べたほどだ。

このコラムでは、章伯鈞一家と史良、羅隆基の間の交流にしぼり、その断片を紹介する。

『嵐を生きた中国知識人……』の中で最初に登場する人物は史良である。著者は自序の中で「史良を除いては彼(彼女)らの心は天より高く、運命は紙のようにはかなかった」と述べている。なぜそのような評価になったのか。

書き出しには「彼女は私が幼いころに崇敬した高貴で美しい女性だった」とある。章一家と史良と間には解放前から親密な交わりがあったが、その関係がぎこちなくなったのは1957年に反右派闘争が始まってからだった。反右派闘争が始まると民主諸党派を初め各団体、グループはそれぞれ、共産党に忠誠を誓い、党に批判的な発言をした人物を批判攻撃する会合をこぞって開いた。

6月14日、民主同盟の中央グループの会議で、史良は章伯鈞を直接攻撃する発言を行った。

「昨日、伯鈞が光明日報に書いた文章を読んだが、儲安平の“党の天下”という反社会主義の発言に対し、彼自身がどのような態度をとるかさっぱり説明していない。儲安平の誤りがどこにあるか少しも分析していない。……私の記憶では、先週の土曜日、伯鈞が私のところに話に来たおり、“ある人が自分に儲安平の話は党の痛いところを突いたと話した”と言った。……彼は、儲安平は歴史上の人物になる、いわゆる歴史上の人物とは数百年後におのずと評価が定まると言った。……伯鈞は大衆の面前ではああ言い、背後ではまた別のことを言う、二枚舌を使っているのではないか。……」

史良のこの発言は翌日の北京各紙に一面トップで全文掲載された。儲安平の “党の天下” とは、「この数年党と民衆との関係がよくないのは、党員に党の天下(天下は党のもの)という思い上がった思想があるためだ」という内容で、反右派闘争の中で最も激しい批判を浴びた発言の一つだった。史良は章伯鈞がこの発言にはっきりした態度を取らないでいると批判したのだった。なお章伯鈞は光明日報の社長、儲安平は編集長という関係にあった。

この史良の発言に対し、著者の母の李建生は、「史良は発言を前にして、きっと一晩中眠れなかったと思う。なぜって、彼女は口を開く決心をする前に、まず自分の良心を押さえこまなければならなかっただろうからね」と思いやりを見せた一方、夫の章伯鈞に対しては、史良との私的会話をもとに攻撃されるなど脇が甘いと激怒した。

これ以後、章と史との往来はなくなった。章伯鈞は文革最中の1969年に病死した。

しかし史良と章家のきずなが切れてしまった訳ではなかった。1978年、著者・章詒和は刑期を10年早め、四川省の監獄を出所したが、これには3人の老婦人の尽力もあった。その中の一人が史良だった。母親の李建生と著者はある日、お礼を述べに史良のもとを訪れた。史良は数十年会わないうちにやや老いの影を見せていたが、風采は相変わらずおっとりしており、つやつやした肌、白くて綺麗な顔と透き通った目は70歳を超えた人のものとは信じがたかった。親子2人がお礼を述べると、史良は「私はただ人を訪ねて、章伯鈞の娘だからといって、どうして必ず反革命だということになるの、と話したわ。彼女は日記に、時の政治に対する見方をいくらか書いたけれど、それが法を犯したことになるの?法学の観点からすると、まったく道理にならない。……この面では、史おばさんは原則にうるさいのよ」と言った。1979年10月、史良は民盟(中国民主同盟)の主席に選ばれた。79歳だった。

1983年、依頼ごとがあったのと春節の年始回りとを兼ね、二人はまた史良を訪ねた。この時の彼女はすでにお年寄りになっていて、話の内容を理解するのが難しいようだった。二人が暇を告げると、史良はかすかに震える手で小さく巻いた紙を著者の顔の前に差しだし、「今日は春節ですから、史おばさんがお年玉をあげますよ」と言った。それは五元の紙幣だった。史良の老人の態に接したことによる感傷か、彼女が子供のようにみなした自分がすでに中年になっていることへの感傷か、名状しがたい感傷が次々に著者には湧いてきた。

1985年、史良は病死した。李建生と著者は八宝山革命公墓での追悼会に参加した。李建生は声を上げて泣き、遺体の前に立つと卒倒せんばかりになった。民主同盟の現職の部長が近くの人に小声で尋ねた。「彼女は誰?」一人の老人が答えた。「李建生といって、章伯鈞の夫人です。」もう一人の幹部が尋ねた。「章伯鈞とは誰のことですか?」老人は無言で、沈黙があたりを支配した。

『嵐を生きた中国知識人……』の最後に登場するのは羅隆基である。羅隆基と著者の父親・章伯鈞は犬猿の仲として知られていたが、反右派闘争を契機に親しく交わるようになった。また羅隆基は著者を小愚(著者の幼名の愚兒から)と、著者は羅隆基を羅おじさんと呼び年齢を超えて親しい間柄になった。

羅隆基が右派とされたのは主として「平反委員会」の主張による。平反とは一般に名誉回復と訳されるが、厳密には冤罪を再審査するという意味で使われている。従って「平反委員会」とは冤罪審査委員会ということになる。かつて行われた三反・五反運動、思想改造運動、反革命粛正運動などの共産党統治下の政治運動で誤って処分された人びとの冤罪を審査し、その汚名を雪ぐべきであるという主張で、ほかにも何人かが同様の主張をしたが、羅隆基の主張が特に際だっていた。彼の発言の中からいくつか挙げると、①共産党を批判しても将来報復、攻撃を受けないという保証を党に求める、②人民代表大会と政治協商会議で委員会を作り、これまでの運動の行き過ぎを検討せよ、③この委員会は共産党、民主党派、その他関係方面の人びとで構成し、意見の自由を保障する、④これまでの冤罪を雪ぐため、「平反」委員会を設ける、などとしている。

この主張は章伯鈞の「政治設計院」、儲安平の「党の天下」とともに中国右派の三大反動理論と位置づけられた。そして右派分子が攻勢に出ている起源は章羅連盟にあるとされた。犬猿の仲だった章と羅の双方にとって、章羅連盟などとんでもない話だった。

平素はステッキを持たない羅隆基は、憤怒の気持ちと絶交の決意を示すため、二度目に章家に来た時には、わざわざ細い木のステッキを持って来ていた。玄関を入ると彼は怒りの形相で章に相対し、激しい言葉を投げつけた。……帰り際、怒髪天をつき、眦を裂けんばかりにした羅隆基は大声で、「章伯鈞、言っておくが、これまでに俺は君と連盟をしたことはないからな!今も、俺は君と連盟なんかしていない!今後も永遠に君と連盟することなどあってたまるか!」彼の怒鳴り声は家のどこにいても聞こえた。羅隆基は怒りにまかせステッキで床を撃った。ステッキは三つに折れ、羅隆基は折れたステッキを章伯鈞の前に投げつけ、憤然として帰って行った。

二人の関係に変化が生じたのは1958年の春に開かれた民主同盟の政治学習でのできごとからだった。章伯鈞は早く出かけ、会議場の隅の席を選んで座ったが、遅れてきた羅隆基には章伯鈞のそばにしか空いた席がなかった。羅隆基はしばらくためらってから近づき、「今日は、私は暫時あなたと連盟しますよ」と章伯鈞に低い声で言った。翌日の午前中、羅隆基から章伯鈞に電話があり、それ以後二人は電話で連絡を取り合うようになった。……数ヶ月後から、羅隆基は章伯鈞の家を頻繁に訪れるようになった。彼が門をくぐるときの常套句は、「伯鈞、また“連盟”をしに来たよ」というのだった。

章家での会話では、羅おじさんと小愚(著者の幼名は愚兒)とのやりとりも面白いが、何と言っても章と羅の間で交わされた政治談義が興味深い。意気盛んに発言が多いのは羅隆基だった。

(羅)「伯鈞、この反右派で毛沢東のやったのは人びとの発言を誘い、罪に陥れるということだ。……反革命粛正の時のやり方には、私はなおのこと同意できない。……私が平反委員会というものを作るように提案した目的は、無念の思いをしている人たちのために問題を解決することにほかならない。私の主な発言は人代、政協、統戦部の座談会で行ったもので、道理から言えば法律の保護を受けるべきものだ。……私は小グループを作るのを好んだが、毛沢東は小グループを作らなかったのか? 私が陰謀活動を行ったというが、彼毛沢東は陰謀活動をしなかったのか?伯鈞、彼のやったことは陽謀、つまり陰謀だよ!」

「民盟が私を右派に確定した資料の中には “羅隆基は国家の重大な政策はまず共産党内で討論し、そのあとに相談にかけるというやり方に反対した” と明記してある。私は中共のこのようなやり方に一貫して反対していた。今はどうだろうか? 事実が問題を説明している。我々は法を犯していないのに、毛主席が有罪を宣告した。国家主席あるいは執政党の指導者の言葉がいったい刑を言い渡す基準になるのか? ……本当の話、毛沢東のやり方は憲法違反だ。伯鈞よ、我々は真理のために賤民に落ちぶれたというわけだ。」

「共産党が制定した知識分子改造政策は、この政党が知識分子を人民の外に排除しようとしていることを説明しているばかりでなく、また思想を制御する方法でもあるのだ。」

反右派以後の民盟の動向が二人のもう一つの話題だった。

(章)「老毛(毛沢東)の今回の大収穫は、反右派によって完全に民主党派を抑えきり、また完全に中国の知識分子を抑えきったことです。……これからは、民主党派はただぺこぺこ頭を下げて生きていくしかありません。」

(羅)「民盟の中で、我々に対し積極的に批判、闘争を行い、我々を毒のある発言で傷つけた人たちは、統戦部に重用され、我々が抜けて空いたポストに就くことだろうね。」

ある時の著者と羅隆基のやり取り。

(著者)「私たち中学生も個人の思想改造計画を書いています。……私も要求通りにクラスの主任に提出しました。その中で“共産主義は素晴らしいが、誰も見たことがない。自分もそのような幻想的なものをあまり信じない”と書きました。思いがけなくこの思想報告がガリ版に刷られ、同級生一人一人に配られ批判の材料になったのです。」

羅はあわてて章に向かって叫んだ。「伯鈞、父親たるもの、知っているかい? 小愚も私たち二人同様、報告を書き、批判を受けたのだ。思想改造が中学生から始まっているなんて。」

またある時

(章)「努生(羅の字)、君は民主党派の政治主張が水泡と幻になってしまった原因を考えたことがあるかい?」

(羅)「あなたの考える原因とは何です?」

(章)「主な原因は二つある。一つ、我々は共産党、毛沢東をすばらしいとあまりにも買いかぶりすぎた。二つ、我々がみな役人になった。この二つだ。この二つが結びついた結果、我々は消極的に、また積極的に従来の主張を放棄してしまったのだ。」

(羅)「伯鈞、君の言う通りだよ。我々はそんなふうだったね。実のところ、反革命粛正、三反五反のやり方についても考えるところがあったし、ある事件の時には警戒もしたけれどね。」

章は遠慮会釈もなく羅の言葉を打ち切った。「武力で家を興した共産党が相手では、民主党派の思考や警戒心など屁の突っ張りにもならないよ!」

またまたある時、羅隆基が電話をかけてきて、

「伯鈞、今晩君の家に行くよ。君に話したいすばらしいニュースがあるのだ」と言った。彼の電話口での弾んだ声はそばにいた著者にも聞こえた。夕食後にやって来た羅隆基は、どんなニュースを持って来たか章に当てさせた……ちょっとしたやり取りの後、

(羅)「伯鈞、私たち二人が大英百科全書に載ったのだよ。……」

その夜、二人は長いこと話しこんだ。

翌日、章伯鈞は娘(著者)に話した。

「昨日、努生は最新の大英百科全書が1957年の反右派運動の項目を掲載したと言った。彼らの基本的な解釈は、章伯鈞、羅隆基は社会主義国家制度の下で民主政治の実行を要求したということだと書いてあるそうだ。こんな簡単な項目の内容だが、おかげでお父さんは感情が高ぶって一晩じゅう眠れなかった。自分が一生涯、愛国民主運動に従事してきて、このような一つの要約を得たことに大変満足だ。お父さんが歴史に記録されたことで、老毛にも感謝しなければならない……。」

著者が初めて羅隆基の家を訪ねるとき、父の章はわざと真剣な様子を見せ、「お前は用心しなければいけないよ!彼は女の子に対しては魔力があるからね」と言い、二人は顔を見合わせて笑った。

羅隆基は派手な女性関係でも有名だった。反右派闘争の中では、付き合っていた女性からベッドの中で羅隆基が語った共産党批判の言葉が次々に暴露され、窮地に立たされることがあった。

羅隆基は1965年、心臓の発作で死んだ。羅隆基の書いた日記、一箱もある女性からのラブレター、それに女性の黒髪など全て組織(共産党)に持ち去られたという。

後日譚「我が家の臥底(内通者、スパイ)馮亦代」

2013年4月、中国語のウエブサイト大紀元に掲載された章詒和の文章のタイトルだ。反右派闘争が終わってから、章家に頻繁に出入りしていた馮亦代という人物が、共産党の内通者、スパイだったというのだ。馮亦代は右派のレッテルが最初にはがれた一人でもあった。

文章は次のような書き出しで始まっている。

彼は翻訳家、出版人で、人は彼を “好人物の馮兄さん” と呼んでいた。文学・史学専攻の学者・朱正先生が私に“情況は全く疑いの余地がない、その証拠は馮亦代が生前に一大勇気を揮って出版した『悔余日録』にある”と話してくれた。その本を読後、私は全身が麻痺し力が抜けたようになり、新聞も持ち上げられなかった。数日間、涙と汗がとまらなかった。なぜなら彼の臥底(内通者、スパイ)という役柄と、章家二代と彼との深く厚いよしみ、それにあの慈愛に満ちた笑顔とは、私にはどうあっても結びつかなかったからだ。

『悔余日録』は馮亦代が2000年に河南人民出版社から出した赤裸々な日記体の懺悔録だ。馮亦代の名は『嵐を生きた中国知識人……』の中では羅隆基の章の中で3度ごく簡単に触れられている。

章詒和はこの文章の中で次のように馮亦代のことを書いている。彼は母親の李建生とは民盟の北京市委員会で一緒に働いた友人だった。父親の章伯鈞とは付き合いがなかった。反右派闘争が終わったばかりの1958年の春、民盟の学習会で、母親は隅っこに座り誰もかまう者がなく、寂しそうにしている馮を見かけた。散会後、母親は馮に声を掛けた。「亦代、お元気ですか?」馮は「李姉さん、私はどこに行けばいいのでしょう?」と答えた。その寂しげな様子に母親は同情し、別れ際に、「暇な時に家にいらっしゃい、伯老(章伯鈞)も歓迎しますよ」と言った。これがきっかけで、馮亦代は頻繁に章家を訪れるようになり、朝から午後まで、午後から夜までと章家に入り浸りで、食事も一緒だった。章詒和は、まるで父か兄のように彼になつき、そんな感情を他人に抱いたのは生まれて初めてだったと述懐している。両親にとっても馮は欠かせない人物になった、右派の家に寄りつく者は少なく、誰も海の孤島に一人ではいられなかったのだ。

以下は章詒和による『悔余日録』からの抜粋を要点だけ紹介する。日付は省略。

章家への訪問者は、訪問した時間、帰った時間、自分の所属単位などを詳しく受付の訪問名簿に記帳し、それは上部(共産党の機関)に報告されることになっていた。

上部はこれをもとに頻繁に章家を訪れる馮亦代に目をつけ、彭奇という人物に馮と連絡をつけさせた。

やがて、馮亦代は彭奇に心酔するようになり、章家での会話などの情報を逐一彼に報告するようになった。彼と連絡が取れなかったり、彼からの指示がなかったりすると不安を覚えるほどだった。馮が臥底していたのは章家だけではなかった。著名な社会学者、民族学者、人類学者の費孝通も臥底の対象だった。費孝通に対しては、訪問する際には手土産を持って行ったり、家事の手伝いをしたり、夫人の機嫌を取ったりと気苦労が多かったが、章伯鈞に対してはそうした苦労はなかった。章はなんでも気楽にしゃべるし、「右派」の訪問客もあり、予想外の収穫もあった。章家には何も持って行く必要はなく、章の話を記憶する頭脳だけを持って行けばよかった。

馮亦代は恥知らずだったのだろうか。彼は日録の中で次のように書いている。

自分の政治意識は一連の知識分子思想改造運動の中で徹底的に変わった。自分は本当に間違っていた、組織が正しいのだ。それで、一旦組織の為に仕事をすれば、この上なく光栄に感じた。例え密告でも、それは党の活動を守るためだからだ。党を守る活動の中で,私の生命は日に日に豊になった。

1961年4月25日、彼は再度入党を申請した。それから2ヶ月後の日録で、彼は「建党40年に当たり、何を以て祝賀の贈り物にしようか。私は再度入党の申請を出し、私の余生を無条件に党に、革命に捧げようと考えた」と書いた。だがなぜか、彼の申請はいつまでも認められなかった。

章詒和は文章を次のように締めくくっている。

1978年、私は出獄して北京に戻った。馮亦代が母親に付き添い、駅で私を出迎えてくれた。私が痩せて憔悴しているのを見て、彼は目を赤くした。……この年の10月1日、私と母親は(章伯鈞の)墓参りをした。馮亦代がすでに来ていて、「これが私の最後の墓参りです」と言った。彼のまなざしは遠くを見つめ、「伯老、あなたは本当にいい人だった、私に本当によくしてくれた」と一人言を言っているように見えた。

1980年代、私たちは手紙のやり取りを再開した。数十年間に彼が私によこした手紙は数百通になる。この時期から、彼の手紙はどんどん素晴らしくなった、これは、彼が暗闇から抜け出し、内心の暗黒に結末をつけたからだったのだろう。

例えば1980年8月の手紙では、「……私は駅であなたを出迎えた時、あなたの生気のない両目を見るや、あなたを抱きしめ激しく泣きたかった。私はあなたの心の苦痛を埋めたいと思う。それが私の新生の希望だ」と書いてきた。

そして1990年代のある時、私に会った際、彼は突然感情が激し、私の手を握り、「小愚、私に人生最後の本を出させて下さい」と言った。彼の言った最後の本とは、何とこの『悔余日録』のことだったのだろうか。彼は、私を直視して言う勇気がなく、社会に発表することを選んだのだ、それでも大変な勇気を必要とした。……誰が何をしようと、自ら顧みて反省できれば、それはそれで素晴らしいことだ。

馮亦代は2005年に亡くなった。92歳だった。

『悔余日録』を読んでみたいと思いいろいろ手を尽くしたが、まだ入手できずにいる。中国の検索サイトには、馮亦代は文化面で功績のあった人物として肯定的に紹介されている。『悔余日録』についても簡単な紹介があり、発禁本ではないようだ。