丁東編『懷念李慎之(李慎之を偲ぶ)』上下巻、2003年5月

李慎之は、晩年の前世紀末から今世紀初めにかけ、自由、民主を主張する多くの文章を発表し、彼を梁啓超、胡適、顧準と並び20世紀中国を代表する思想面での聖賢(中国語では「思想道統」)の一人と評価する人も少なくない。今回紹介するのは、その李愼之を記念して出版された中国では珍しい自費出版の追悼文集である。巻末には、「本書は、李愼之の生前の友人が、彼を記念することだけを目的に自由意志で出資し、印刷、製本したもので、販売することは一切ない」という断り書きがある。筆者は2004年3月に北京を訪れた際、編者の丁東氏から「これを是非読んで下さい」とこの上、下2冊の追悼文集を手渡された。

出版までの経緯や内容の前に、先ず李愼之について紹介しておきたい。

李愼之(1923~2003)は江蘇省無錫の生まれ。1945年、燕京大学経済学部卒業。1948年11月、中国共産党に入党。新中国建国後、1952~57年まで新華社国際部副主任。その間、東欧6か国を訪問し、文化教育事業を視察、朝鮮戦争の休戦交渉では中国代表団の顧問、1954年のジュネーブ会議では中国政府代表団秘書、1955年のバンドン会議では周恩来団長の顧問として参加など外交面での活動が多かった。1958年に右派とされ、共産党の党籍を剥奪された。3年後、一旦は右派のレッテルをはずされたが、文化大革命で再び迫害を受け、最終的に右派のレッテルが取れ、党籍を回復したのは1979年1月のことだった。その翌月には早速、鄧小平副首相の米国訪問に顧問として随行した。1980年~90年まで中国社会科学院に移り、米国研究所を立ち上げ、所長となった。その間1984年には趙紫陽首相が率いる訪米団の特別補佐を務め、1985年には社会科学院副院長となった。1987年には日本を訪問している。1988年、全国人民代表大会主席団委員に就任。1990年に社会科学院副院長、人民代表大会主席団委員を共に免じられた。その後はアメリカの複数の大学の訪問学者などにもなった。2003年4月、北京で死去。

李愼之が自分の思想を文章にして発表するようになったのは1990年代に入ってからのことである。これについて李愼之は1999年に自述(自身が書いた短い伝記)の中で次のように述べている。

私は何と言っても臆病者だった。80年代に、私はいくつかの全国的な学会の指導者になり、いろいろな学術会議に出席し勝手な発言をしたが、敢えて文章といったものは書こうとしなかった、その理由はまだびくびくしており、人にしっぽを掴まれるのが怖かったのだ。90年代から、時にはいくらか文章を書くようになった。

90年代というのは、彼が社会科学院副院長、人民代表大会主席団委員を免じられて以後のことだ。

李愼之の主張の具体的な内容は後述することにし、以下、丁東の編集後記により『懷念李慎之』の出版に至る経緯を見ることにする。

李愼之が死去した2003年4月22日の夜には、故人の友人、知人からの追悼文が丁東を初め友人、関係者のもとにメールで続々届き始めた。……追悼文はいくつかの新聞社にも届けられたが、大部分はおさえられてしまった。ある新聞社では編集者が追悼文のために2ページにわたり紙面を組んだが、印刷間際に原稿は取り下げられた。そこで私は自由意志による資金と原稿を募り、仲間内の記念文集を編むことを考えた。……100冊印刷するのに1万元ほどを要することが分かったので、李先生の友人や趣旨に賛同する100人に呼びかけ、各自100元を出資し、2か月内に記念の文集を出すことにした。……李先生が死去してから1か月の間に協力者の下には140篇ほどの文章などが集まった。……燕京大学校友会は300冊を引き受けると言い、印刷費6000元を立て替え払いしてくれた。多くの人が写真を提供してくれ、比較的短時間に出版にこぎ着けることができた。……現代中国で思想家と称するに足る知識分子は極めて少数だ。だが李愼之先生は正にその名に恥じないかけがえのない一人と言える。彼の死は百年の中国現近代の歴史の中で考えても、前世紀30年代の魯迅、40年代の蔡元培、60年代の胡適の死と比肩しうる重要な出来事だ。彼ら3人の葬儀は盛大に執り行われ、当時の中国人の文化的自覚を示した。もし我々が李先生の死去に際し、それに相応しい声を残すことができず、顧準の場合のように後人に“発見”してもらうというようなことになれば、現代の中国知識人に新たな恥辱を残すことになるであろう。当然このような心配は余計なことだった。本書は仲間内の出版だったが、作者は中国思想界の数代の卓越した人物を網羅し、上は90歳になろうとする老学者や老共産党員から、下は20を出たばかりの大学生まで、全国各地から参加し、専門分野は文、史、哲、経、政から自然科学にまで及び、学界の総知を結集していると言えよう。このような追悼文集は、私の経験では見たことがない。このことから李愼之先生の巨大な人格的感化力と彼の思想が埋もれることはありえないということが見て取れる!李愼之先生は逝ってしまったが、彼が点火した啓蒙のたいまつは、中国の大地で消えることはない!」

(顧準は中国共産党の迫害で悲惨な生涯を送った中国の著名な思想家。彼の文集が世に出、中国の知識人、読書人の間に顧準ブームが起こったのは、彼の死から20年後の1994年のことだった。李愼之は「20世紀後半以後、中国では再び独創的、批判的思想家は出なかったという人もいるが、そんなことは全くない。我々には顧準がいる」と言っている)

上、下2巻の追悼文集には110人余りからの追悼文のほか、追悼の詩と電報、それに対聯などを寄せた個人、団体もあり、あわせて140篇余りが掲載されている。また追悼文は寄せなかったものの寄付金だけ出した人や出版のための作業に協力した人も多かったという。

話は行ったり来たりするが、ここでは李愼之が何を語ったかを2篇の文章から抜き出し紹介したい。翻訳に使用した原文は、香港の明報出版社から出た『李愼之文選』全3冊による。先ず1997年3月に書かれた「大民主与小民主(大民主と小民主)」から。

毛沢東は1956年11月の中共第8期中央委第2回総会で演説し、「いく人かの司・局長クラスの知識分子の幹部は、大民主をやるべきだと主張し、小民主では物足りないと言っている。彼らがやろうという“大民主”とは、西側のブルジョア議会制度を採用し、西側の“議会制民主主義”、“報道の自由”、“言論の自由”といったものを学ぶことなのだ。……」と述べている。

李愼之は「大民主と小民主」の中で、大民主というのは自分が発明した言葉であり、人を介して毛沢東に伝えたものだったことを明らかにした。その上で、当時語った「大民主」の意味について以下のように述べている。

私は当時、政治が大体において公明正大であり、社会も安定していると言えるが、又人民大衆には政治を論議し、政治に参与する権利がないことを痛感していた。……今やソ連で問題が明らかになったからには(フルシチョフによるスターリン批判を指す)、中国は(政治の)やり方を改め、大民主を実行する、即ち人民は国家の大政方針に討論の権利と自由を持ち、ソ連の轍を踏まないようにすることだ。

毛沢東も(上記の演説の中で)自身の大民主の考えについて語っているが、李愼之はそれを次のように評している。

毛主席の念頭にある大民主は、実の所はプロレタリア階級専政と同じことで、少なくともそれによりプロレタリア階級専政を強固にする手段なのだ。反右派闘争、反右傾闘争と“文化大革命”が実の所彼が言う所の“大民主”なのだ。しかし、相対的に言えば、反右派と反右傾は比較的小さな大民主で、“文化大革命”が特大の大民主に他ならない。……私は“文化大革命”のような大民主が中国で永遠に終結することを希望する。……私は右派分子に画定されてから、心を砕きながら、日夜どう自分を改造するか、自分を毛主席の思想に追いつかせることができるかを思っていた。当然、私は次第にかのご老人の思想に疑念を生じ反対するまでになったことを認めなければならない、それは1959年に農村で2年の大改造を経た後に大躍進が失敗し、農村で餓死者が出始めたのを目にしてからのことだった。

李愼之の文章で中国各界を大いに震撼させたのは、1999年10月に書かれた「風雨蒼黄五十年 ――国慶夜独語」だろう。新中国建国50年に当たっての所感を述べたものだ。以下に断片的に一部を紹介する。

50年前、天下に新中国建国後の大政方針を告げるため、毛沢東は有名な『人民民主主義独裁について』を書いたが、その中の重要な箇所で、「“きみたちは独裁だ”。愛すべき先生がたよ、お言葉どおりで、我々はまったくそのとおりである」と言った。最初読んだ時、心が震えあがらずにいられなかった。だがすぐに、これは毛主席がその特有の偉大な気魄でマルクス主義の一つの原理を表明したに過ぎないと思った。1956年、ソ連共産党第20回大会ののち、イタリア社会党書記長のネンニが「一階級の専政は必ずや一党専政を引き起こし、一党専政は必ずや個人専政(独裁)を引き起こす」という見解を明らかにした。……ここに至ってやっと悟った、その中には一つの共通した内容、一つの法則があることを、それはイギリスの歴史家アクトン卿が言った“権力は人を腐敗させ、絶対的権力は絶対的に人を腐敗させる”という格言だ。だがそうしたことを、私は建国の時には理解しなかったばかりか、想像できなかった。……

1979年に始まった鄧小平時代は、それ以前30年の毛沢東の高圧統治の下で蓄積された反発力のおかげで、そのような高圧にどうやら一つの突破口を開けたと言え、冤罪、でっち上げ、誤審は名誉回復され、経済は活気を帯び、生活水準は上がり、個人の言論も確かに大分自由になった……。だが公民の権利について自覚を持つ人はだれでも、体制は事実上少しも変化しておらず、イデオロギーも何ら変化していないと認めざるを得なかった……相変わらず毛の体制であり、相変わらず毛のイデオロギーなのだ。中国人は「解放」されてから数十年後も歴史的に伝統的な精神的奴隷状態の傷が癒えていないだけでなく、しかも引き続き奴隷のような状態にある。……

鄧小平は、毛の独裁を突破し確立した改革開放路線では確かに歴史的な功績を打ち立てた、だが彼が十年前軍隊を動員し学生を弾圧したのは許すことのできない罪過だ。六四(天安門事件)から間もなく、40年来ずっと中国の古い友人である(日本の)井上靖が電報を打ってきて“自身の人民を弾圧した政府は人民の政府とは言えない、銃を発射し徒手空拳の学生を射殺した軍隊は人民の軍隊とは言えない”と言ったのを今でも記憶している。

「六四」以後、政治体制改革は完全に停止してしまった。当局は時には「法治」を実行するといった類の政治改革の話をいくらかは話すが、全てを指導する党が法律の上にあぐらをかいている以上、司法は全く独立できない、そのような話は人を騙す空論に過ぎない。……

十年来、反右派、反右傾、“文化大革命”に関する書物は多数出版されたが、大多数は伝聞、逸話の類で理論的な深みに欠け、全人民の反省を語らず、ましてや全人民の啓蒙など取り上げていない。これは主として、指導者が人びとが知るのを禁止し、人びとが思考するのを禁止したためにそうなったのだ。当局は文献を開放せず、研究させなかった。我々の世代では昨日の出来事でも、今の青年にはぼんやりして何のことか分からず、荒唐無稽な話なのだ。歴史を覆い隠し、歴史を偽造すること、それはこの五十周年の国の慶事の到来と共に極点に達した。50年間の民族の大災難、大恥辱はすべて消されている。これらの大災難、大恥辱の元凶は明らかに毛沢東だが、一切の罪科はあっさりと林彪と四人組の上におしつけられてしまっている。……

積弊は改めがたい、20年前に毛沢東の過ちを糾そうとするのはどれほど困難だったろうか?しかしこの面で大きな力を尽くし、大きな功績を挙げ、しかも中国の憲法に従い中国の最高指導者となった胡耀邦、趙紫陽は、50年の歴史の中に名前すら見当たらない。……歴史が残したのは偽りばかりだ。それなのに、我々が全てにわたって従わなければならない原則は“実事求是(現実の中で真理を追究する)”だというのだ。……我々は明らかに偽りの中に生活している。理論の指導がなくて、我々はどうやって改革を進めることができようか?……

問題は何が世界の潮流かをはっきり見ることだ・・グローバル化は世界の潮流であり、市場経済は世界の潮流であり、民主政治は世界の潮流であり、人権を高めることは世界の潮流だ、これに従う者は栄え、これに逆らう者は亡びる。……

20年来いつも,「改革者にはよい末路はない」と言われてきた。だが、もし最高指導者がイニシアチブをとって改革を推し進めれば、歴史はこれまでそれに応えて来た。中国について言えば、最も理想的な前途は江沢民(総書記)自身が民主化を指導することだ。……

全世界の近代化のうねりの衝撃の下で、中国が報禁(出版報道の統制)、党禁(共産党以外の政党の活動禁止)を開放することは必然であり、阻むことはできない。……

もうすぐ21世紀になろうとしている。この世紀末の時に当たり、すでに凉意を感じる秋の夜に、余命の長くない一老人が、ぽつんとともる灯火の傍らで、自分の一生の喜びと苦痛、希望と失望を記した……歴史に対し、取るに足らない自分の希求を書き記した……最後には空しい夢想に帰するのだろうか?

李愼之の肺腑からほとばしる叫びをいくらかでも感じていただけたろうか。李愼之は最後の部分で民主化の実現の希望を当時の中国共産党の最高指導者江沢民に托しているが、その真意について、追悼文の最初に紹介する李鋭あての2001年4月6日の手紙の中で、「孫文は中国近代化の三つの目標として民族の独立、経済の発展、民主を打ち立てること―民権主義を挙げたが、第一の任務は毛沢東によって達せられた、第二の任務は鄧小平の改革開放によって達成された。現在残されているのは民権主義という巨大な任務だが、これは我が党の第三代の指導者の核心が達成しなければならない」と述べている。しかし、江沢民、その後の胡錦涛時代には何の前進もなかった。ましてや習近平独裁といって言い現在の中国の政治状況下では、共産党に民主化の希望を託することは夢のまた夢と言えそうだ。李愼之はこの現実をあの世で何と見ているだろうか。

最後に李愼之への追悼文集の中から4人の言葉を紹介する。いずれも文章のごく一部を抜き出して。

『懷念李慎之』の巻頭で紹介されているのは、中国共産党内の民主派の重鎮として知られ、2019年に102歳で亡くなった李鋭の追悼文だ。

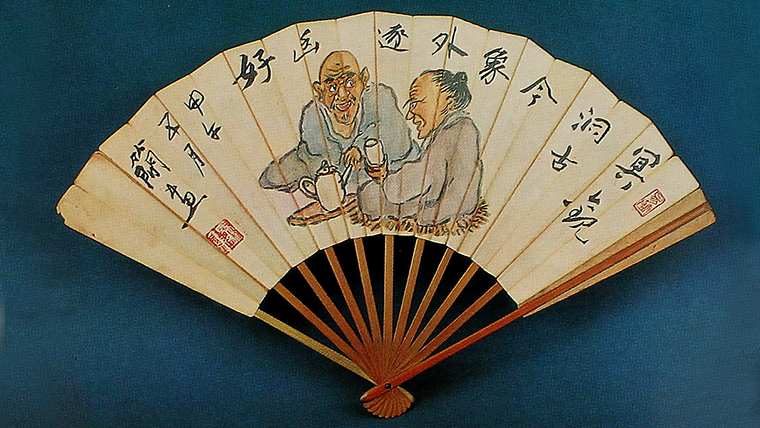

愼之とは1982年に知り合った。我々はともに第12回党大会の準備作業に従事しており、彼は政治報告小組に、私は人事小組にいた。多分互いに同じように志を得ない経歴をもっていたり、思想や物の見方が一致していたり、共通の友人があったりしたためだろう、それからは何でも腹蔵なく話し合え、何でも語り合える仲になった。愼之は“大民主、小民主”の論で20年あまり無実の罪でひどい目に遭ったが、正に孫悟空が八卦炉の中で一切を洞察し、不正を見抜く力を鍛え上げたように、彼はそのおかげで、歴史について、現実について、中国について、世界について、ありきたりの定説、通説を捨て去り、より深い思考をめぐらすことができるようになった。彼は文章を書き上げると、必ず私に送ってきたが、そのどれもが私を啓発するものだった。彼の著作は確実で透徹した見方に富み、理論的深みがあった。これはおそらくいかなる災難も歴史の進歩がそれを補填するという一例だろう。彼の死去は、私が最も親しい友人を失っただけに止まらない、それは何よりも理論界にとってかけがえのない損失だということだ。……愼之、安心されよ、我々はいつまでも前を向き続ける!……2003年4月23日

次は歴史学者で自由主義者の朱学勤の追悼文から。

(彼は名誉回復してから)平穏でいたのは10年間に過ぎなかった。党中央書記処書記の胡喬木が彼に部長(大臣クラス)の職務に就かないかと要請したことがあったが、彼に電話で拒絶された。中国社会科学院が正式に発足し、彼は国際関係の研究所に参加することを要請され、「学問の官職」であるならばまあいいだろうということで、米国研究所を組織し、所長になった。その後彼は、「私は銃剣の下では絶対に官に就くことはできない」と言い、副部長級の官職(中国社会科学院副院長)を辞した。

李愼之のこの言葉は、多くの人が追悼文の中で触れている。

1997年春、北京で彼に会った際、彼はある本に序文を書き、顧準の生前の思想の真相を究めたいと決心していた。その中心となる意図は自由主義に新たな突破口を開くことだった。顧順の書を読んだ者は誰でもその重要性は知っていたが、政治環境の制約があり、みなそれについて書きたいと思っていても、敢えて筆を執る者はいなかった。私は李愼之先生に会い、当時(顧準について)書くのはまだ心配があるので、早過ぎではないかと尋ねた。彼はその問いかけに大声で、「小雨がちょっと降るぐらい何でもない、私が先ず口を開けば、君たちは後に続いて言えるだろう」と答えた。

(李愼之は1997年7月、「智慧与良心的実録──『顧準日記』序」を書いた。翌1998年2月にも続けて「只有一個顧準──『〈顧準日記〉序』的補充」を書いている。)……

2001年の春、私が再び彼に会った時……暗闇の中で、老人は涙を流し、初めは黙っていたが、ついにこらえきれずにこう言ったのだ、「私李愼之がもしもう一度生きることができ、やはり若い時にこの党に入党することになれば、年老いればやはり彼らが言うような“反党”をするだろう,彼らの“党”に反対するだろう!」李愼之先生とは十年の交わりだったが、彼が涙を流すのを見たのはこれが初めてで、これが最後だった。当時自分はどうしてよいか分からず、老人を慰められる言葉を一言も言い出せず、ただ茫然と座ったまま、彼が激情に駆られ、涙を流すのを眺めるだけだったが、やがて(自分も)慟哭した……

中国人初のノーベル平和賞の受章者で、2017年3月に事実上獄死したといってよい劉暁波の追悼の言葉だ。

民間で自然発生的に生じている李愼之先生への追想は、大部分先生が晩年に残された足跡の核心である「独立の精神と自由の思想」に集中している。依然、独立の精神を許さず、自由な思想を許さない制度的環境の下で、「独立の精神」によって「自由な思想」を表現することのできた愼之先生は、間違いなく大陸(中国)の知識の良心が到達し得る精神の高みを代表している。……顧準の後、愼之先生がおられたことは、疑いもなく自由な知識界の幸運と光栄であり、彼の死去は非常に埋めがたい空白を残した、「良知の稀少」という荒野、「常識の隠蔽」という知識の廃墟はますます荒れ果て、見るに忍びない状況になるだろう。……先生の中国知識界に与えた最も強い震撼は、「古参の革命家」と体制内の副部長級の退職幹部でありながら、先生がその体制内の身分と既得の利益を超越しただけでなく、知識界の「筆を曲げ物をはっきり言わない」やり方と「正面からの抵抗を避ける」といった生存のための戦術を超越し、逆に公の場で発言するという勇敢さ、誠実さ、率直さによって独裁的制度の現実に立ち向かったことだ。……

現在の中国では、成熟した自由主義の理論はすでに大量に輸入され、自由主義を弄ぶ文章の手法も意匠をこらし更新されているが……ただ自由に対する実践だけはほとんどどうどうしようもないほど退化してしまっている。……もし自由が、言説に止まるだけで実践するに及ばないというのであれば、自由は道義ではなく、まして力を持つなどは論外のことだ。……愼之先生の学問上の造詣にはあるいは不備な面があり、その思想も決して一流ではないかもしれないが、しかし先生は怖れから脱却し、公開の発言の中で誠実に常識を口にし、自身の過去に対しても道徳的自責の面から深く理性的な分析を行った。このような誠実な道徳的良知とこのような深い理性的精神は、完全に「高貴」の2文字に値する。……

およそ先生を追慕する後輩が、どのような外在、内在の苦衷があろうと、もし我々のこの世代の者がただ書斎の中だけで自由主義を研究することを決意し、自由を実践する行動を遙か未来にまで引き延ばすなら……例え愼之先生を懐かしむとしても、どの顔(かんばせ)があって先生に向き合えよう?「先生に恥じ入るばかりだ」という自責の念すら、贅沢というものだ。

(劉暁波は、この追悼文にある通り、自由の実践により非業な死を遂げたと言えよう。)

最後にこのコラムの第4回で取り上げた『神格化と特権に抗して ある中国「右派記者」の半生』の著者・戴煌が李愼之の人情に厚い一面にも触れた追悼文を書いているので、その部分を抜き出し紹介したい。

1978年の春から夏にかけてのこと、山西省の労働改造所で病気や怪我をし、やむなく北京に戻り、職場での迫害で精神分裂症を患っていた妻の看病に当たっていた。……ある日、愼之兄がふろしき包みを手に我が家を訪ねてきた。当時我々一家が住んでいたのは北向きの10平方メートルにも満たない小部屋で、全く日の光が射さず、壁には背後の小学校の炊事場と湯沸かし室からしみ出た水の痕跡が残っていた。我が家の子どもたちは煉瓦の上に板を渡しただけのベッドに座っていたが、彼もそこに座りこむしかなかった。……彼は思わず深く長いため息を吐くと、悲痛な思いを押し殺すような震え声で、「どうしてこんなことになるのか、我々新華社の一部の者があなたとあなたの家族をこんな苦しみに陥れようとは……」、と言いながら眼鏡をはずすと、ハンカチで何度も何度も涙を拭った……この時私は初めて、愼之兄は外面的には強面に見えるが、その心は実に優しく善良な人であることをしみじみ感じた。……

次いで、愼之兄は手にしていた青いふろしき包みをほどいた。何と中にあったのはやや色あせた灰青色の人民服とそれに似合いの人民帽だった。彼は我々一家の者に向かい、自分は党を除名され職を解かれたが、給料を数級引き下げられただけで、まだ90元ほどは手にできる、それに妻にも毎月100元ばかりの収入がある、以前には比べられないが、我慢をすればまだやっていける、ひどい迫害に遭ったあなたたちのほとんど何もない家から比べればまだましだ、と言った。それから彼は私に「請願に行く時や町に出かける時に、これからは窮屈でつぎはぎだらけの作業衣を着ていてはいけないよ、まるで乞食か屑拾いのようだもの」と言った。……愼之兄は私とほとんど同じ身長で、彼の服は私にぴったりだった。我々一家の者はみな深く感動し、彼が私と同じように、薄情な人の世でひどい苦しみを嘗めながら我々に助けの手を差し伸べてくれたことに心から感謝した。……

私の娘・戴為偉は、愼之兄が私にあの人民服を贈ってくれた時は14歳だった。あれから25年が過ぎたが、彼女は彼女の愼之伯伯(伯父さん)が、あの日我々の破れ家で語った一言ひと言を、そしてその時の仕草を今でもとてもはっきり覚えている。……彼の訃報を聞き、為偉は「もう再び李伯伯に会えなくなった、痛惜の極みだ」と言った。

2003年5月9日、李愼之が曾て在職した中国社会科学院が八宝山革命公墓で告別式を営んだ。参列者は45人と少なかった。この告別式に参列した丁東氏は、「社会科学院が配った説明文では李愼之の人格や特別な歴史的役割に触れておらず、式の規模も小さかった。それぞれの組織には組織のきまりがあり、新型肺炎(SARS)の感染予防のためにもやむを得なかっただろう。だがこの告別式の規模は中国知識界の心情にそぐわないものだった」と感想を述べている。