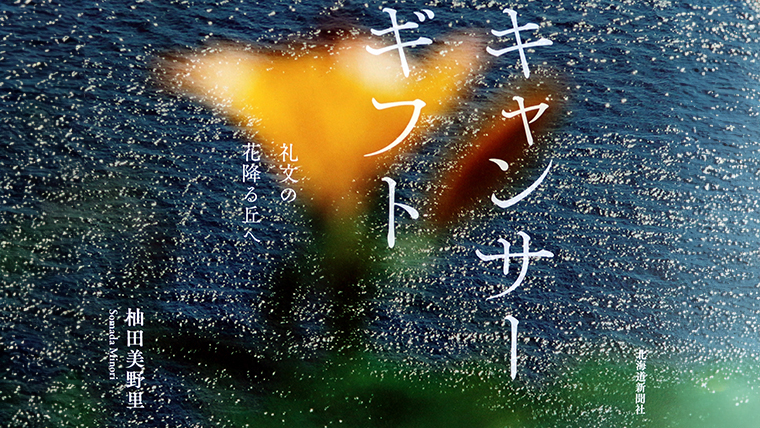

本コラムでは比較的古い本を紹介することを旨としているが、今回は例外としてごく新しい本の紹介となった。本書は横長のA5版程度の大きさで、100ページ足らずのわりに小さな本だ。しかし、その中には死を目前にした写真家にしてエッセイストである著者の、人の世と北国に咲く花々に対する愛と慈しみの心が凝縮されて詰まっている。それに、いさぎよさ、清々しさも。

著者は、本書の出版からほぼ2か月後の2021年10月に永眠した。66歳だった。著者はその5年前に肺がんの告知を受けた。本書によると、その後脳内への転移もあり、本書は、その闘病の中での最後の仕事だった。

著者は1955年、東京都八王子市生まれ。1992年6月、生後3ヶ月の娘を抱き、北海道の礼文島に渡った。冬の寒さの厳しい土地だ。夫君は先に島に行き、移住の準備を整えていた。以後亡くなるまで、礼文島を舞台に高山植物を中心にした写真、エッセイ、短歌の本などを12冊出している。

筆者が本書を知ることになったきっかけは、2021年10月15日に放送されたNHKラジオ深夜便のインタビュー番組だった。朝の5時前、起床前の朦朧とした状態の中で本書の著者・杣田美野里氏に対するインタビューが流れていた。何か心にひっかかる内容だと感じたが、その時は著者の名前も書名もはっきり聞き取れずにいた。後にネットなどで調べ、やっと本書に辿り着き、出版元から送ってもらった。インタビューのタイトルは「一世の終わりに降るものがある」で、遺著となった本書を中心に、著者の死生観や北の島に咲く花々への愛などが語られていた。

インタビューは本の出版と死去の間の短い時間の隙間に、札幌の病院に入院中で亡くなる直前の著者と電話を介して行われたもので、放送されたのは死後10日たってからのことだった。後に再放送されたインタビューを聞いて驚いたのは、これが死を目前にした人の声かということだった。生き生きとした語り口で、時には笑いも交え、悲壮感などみじんもなかった。

本文の紹介に移ろう。先ず書名のキャンサーギフトという言葉を取り上げたエッセイから。本書のほとんど終わりに近い部分に置かれている。短歌に続きエッセイ、そして花の写真。

咲きながら一世のおわりに降るものを

キャンサーギフトとわたしは呼ぼうキャンサーギフトという言葉があります。「がんになったからこそ受け取れるもの」という意味です。

主治医のY先生は「病気が進んだ方ほど感じるものらしいですよ」と言います。私は治療が始まったころ、「本当にあるのだろうか」と、ちょっと恰好よすぎるこの言葉に疑心暗鬼でいました。

発病してから5年あまりたった最近、「あっ、これかもしれない」と思うような不思議な出来事が起こります。ほんの小さな幸せが、フワフワと下りてくるような体験です。……

友人と利尻島を車でぐるりと一周していた時、何人かの知り合いと出会いました。友人は「きょう会った人はみんな、いつもより優しい気がする」と言いました。私にはその違いは分かりませんでしたが、もしかしたら私から、がんを受け入れた穏やかなオーラが出ていたのかもしれません。

契約している写真ストックの会社からは、もっと写真を入れて欲しいという電話がありました。……私がいなくなっても作品は現世に生き続けると思うと、愉快でもあります。

喧嘩の多い夫婦でしたが、夫もずいぶん優しくなりました。娘夫婦に子供ができたことも、ギフトの一つです。この子の体には4分の1、私の遺伝子が入っているということは、怖くもあり嬉しくもあります。キャンサーギフトとはこういうことなのではないかと、最近感じています。

がん患者であることは、けっして幸せなことではありません。でも、命の期限を知り、いろいろなことを諦めたその後で、当たり前と感じていたものが輝きを増すことがあるのだと思います。

そのほんの小さなギフトたちは、形は違っていても、誰にもきっと降りてきます。これが、私の見つけたキャンサーギフトの正体です。

本書には、全部で94葉の写真が載せてある。利尻島の遠望などごく少数の風景写真を除き、大部分は礼文島で著者が撮影した花々だ。キャンサーギフトのエッセイの後にはミヤマガマズミの写真が添えられている(本書は、おおむね短歌、エッセイ、写真が一体になって構成されている。エッセイにはタイトルはなく、その前に置かれた短歌がエッセイの内容を示す形になっている。写真の置かれている位置や大きさも一定でない。写真だけ独立してページ全体を占めていたり、エッセイと合成されていたり、エッセイの後に置かれているなどまちまちだ)。

本書に掲載されたエッセイは闘病生活をテーマにしたもの、花をテーマにしたものの二類に大別される。

このうち闘病生活をテーマにしたものは7編。闘病生活といってもじめじめ感は全く無い。本書冒頭のエッセイは、「現とは死を意識して輝くと 母の愛した言葉の一つ」という短歌に続け、5年前に肺がんの告知を受けた時のことが書かれている。この時には治療をしなければ、半年くらいしか持たないかもしれないと告げられ、それはあまりにも短い時間だとしながら、エッセイの最後は「私にはまだ少し、やりたい仕事がありました。医者の言う余命ほど当たらないものはないとも言いますから」と気丈で、楽観的な言葉で結ばれている。このエッセイにはレブンウスユキソウの写真が添えられている。

その次のエッセイでは、主治医から余命を伝えられた時、自分の心は大きく揺れたが、その後の自分を支えたのは、やはり仕事だった、企画を立てて、いつもの編集者の元へ持ち込んだ、自分にとって最後の本となる企画は、こうして出版に向けて動き出すことになった、と本書の出版が自分の意志によって実現に至ったことが語られている。

とは言え、最初に抗がん剤の投与を受けた時には、一時的な抗がん剤ショックで視界は真っ暗になり、黄色の稲妻が走り、しばし意識を失い、医師が急遽呼ばれるなどの騒ぎになったという。耳は早くから聞こえるようになっていたので、本人は騒ぎの顛末はほとんど覚えていたという。その情況を詠んだ短歌。

約束した

明日などないと知らされる

閃光走る脳内の闇

1月のある日、著者は札幌にある病院でガンマ線を照射して腫瘍を小さくするいわゆるガンマナイフの治療を受けた。著者の脳の中には小さなものを含め40個の腫瘍があったということで、6ミリ以上の大きさの腫瘍15個に照射する治療を3日かけて5回受けた。1回の治療時間は50分、その間、動かないように頭に会わせて作られた樹脂のマスクをつけていたという。その治療を受けて詠んだ短歌。

ガンマ線のマスクの中で思うこと

未来はあるのかこの身体にも

著者は、どんな結果が出るか、まだ検証途中の薬を使う治験という治療を受けることになった。治験を受けるには多くの関門をクリアしなければならず、著書は幸運にも参加がかなった。基本的には治療費はかからない。

その治験についての体験、短歌とエッセイを続けて。

一筋のかすかな光の向こう側

もしももしもと希望つなげて1回目の治験薬投与では、……目立った副作用もなく、この薬は自分に合っているなと思っていました。

2回目の投与から、その様子は一変しました。3週間に1度の投与のうち、初めの10日間くらいはだるさがひどく、何もできません。気分も落ち込み、鬱のような症状も出はじめました。この辛さは言葉では表せないほどで、眉間に皺をよせた私に、娘は「この世の終わりのような顔をしている」と言いました。でもこのような状態は10日もすると嘘のようになくなります。そして次の投与の日が近づくと、あの辛い日々がまた来るのかと気が重くなります。……

今は10日我慢すれば、あとの10日はいつものような日常が返ってくるのだと自分に言い聞かせて、不調に耐えています。

もしこの不調がずっと続くのなら、私は治験から逃げ出していることでしょう。

著者は礼文島に移住した時、島の人たちに「よく来たね」と言われたが、本当に歓迎してくれたのは、山の花たちかもしれないと回想している。6月に丘一面を埋めるように咲くエゾノハクサンイチゲの花群れは、言葉をなくすほどの美しさだったし、7月のエゾイブキトラノオのピンクの霞のような群落にも心を捉えられ、レブンアツモリソウやレブンウスユキソウは1本1本の個性にひきつけられる花だったと書いている。

著者は初めての出会いの感動に、気力、体力が尽きるまで撮り続けたが、何度も会ううちに感動は愛着に変わっていったという。

よく来たね

よーく来たねと風わたる

海から丘へ 丘から花へ

それでは花をテーマにしたエッセイから。

花の丘

ステージに立つ蕊たちは

咲き競うとも匂やかに笑む

花は植物の生活史のなかで最も重要なステージです。

風に傷つき、虫に花弁を食べられ、一点のくもりもない美しい時はそう長くはありません。だからこそ、その刹那にあんなに艶やかに咲くのでしょう。

野生の花たちはしたたかです。花弁は可憐でも、命をつなぐための戦略に満ちています。

例えばレブンコザクラ。桜草の仲間で背丈は7センチくらい。小さな花が集まって球形に開花します。……

種を結ぶと、背丈を1.5倍くらいに伸ばしてから種の袋を開きます。これも、種を少しでも遠くへ飛ばそうという作戦なのでしょう。

そんなひたむきさに触れるたび、花はただきれいに咲いているわけではない。命の系譜を未来へ届けるために咲いているのだということに気が付きます。

何万年という時をへて受け継がれていく静かな旅路です。

そして私たち人間も、そんな旅路の中にあります。

次ぎにちょっとユーモラスな短歌とともに。

ザセンソウ自信ありげに御座候

雪でも霜でもかかってらっしゃいミズバショウによく似た植物にザゼンソウがあります。かれらには、似ているようで違っているところがたくさんあります。……

ある年、ミズバショウが盛りを迎えるころに大霜の日がありました。……

ミズバショウの群生地に行ってみると、霜で凍り付いた白い苞が朝日にきらきら輝いていました。やがて気温が上がり氷が溶け出すと、苞は茶色くなる暇もなく根元からバタバタと倒れていきました。……ザゼンソウはというと、庇のように突き出た茶色の苞が霜を受け止め、傷んだ様子はありません。……

さらにミズバショウを観察していると、……外側の苞花や葉が霜に倒れたので、中から次の蕾が顔を出しています。オクルミに包まれた赤ちゃんのような愛らしさです。ミズバショウは一度に咲かないことで霜から身を守っているのでした。

早春に咲くことを選んだ花たちの、寒さに負けないしたたかさを見た朝でした。

ラジオ深夜便のインタビューの中で著者は、「花々は美しい盛りの時だけでなく、すべての姿が愛しく美しい、枯れ始めの花の美しさにも惹かれる」といった趣旨の話しをしていた。そのような花の写真と見られるものが1葉ある。寒さにあたったせいだろう、しおれた姿のツリガネニンジンの花だ。

著者は礼文島に移住した時、山の花に歓迎されたようだと書いたが、本書のエッセイはその花々への挨拶で終わっている。

海は凪

初めてのようにかろやかに

島へかえろう

花へかえろう新しい春が巡ってきました。……

夫が迎えに来てくれて、海沿いの漁村、正面に利尻島を望む我が家へ戻りました。……

次の日、私はカメラをもたずに桃岩展望台に登りました。……

「ただいま」

私はそう繰り返しながら、花たちとともに低くかがんで冷たい風に吹かれました。花たちが「ここよ、ここよ」と咲き競う季節に、もう一度こられたらと願いつつ。

私はあと何回、この花の丘を歩けるのでしょう。でも「ただいま」と、島へ、花へ帰れるという楽しみがまだあるのだと自分に言い聞かせて、少々きつい副作用にも耐えていこうと思うのです。

これは、著者が病院から島に戻り、島への、花への最後の別れとなった場面だったろう。このエッセイとは違うページにあるのだが、この場面にこそ相応しいと思われる短歌を最後に。

来年も逢うと約束できぬまま

島風頬にともに受けおり

去年(2023年)12月22日の夜、NHK札幌放送局からTV番組・北海道スペシャル『礼文島からの贈り物──杣田美野里のメッセージ』が放送された。

杣田美野里の人と花の生命に対する力強いメッセージは、今も語り継がれている。