孫伯醇著『ある中国人の回想──孫伯醇文集』東京美術/昭和44年7月

序によれば、本書は著者・孫伯醇(1891~1972)の喜寿を記念し、著者がふだん折りに触れて話した中国の学問、芸術、文化、生活に関することがらを収録し、出版したものだ。日本のことがらにも蘊蓄を傾けている。

孫伯醇は清末の光緒17年(1891年)、中国の安徽省寿県に生まれた。略歴を記せば、1905年、14歳で日本に留学、東京同文書院で日本語を学ぶなどし、一旦帰国した後、再び来日し法政大学に入った。同大学を卒業後、北京大学文学部講師となった。1924年、外交部(外務省)秘書となり、その後1930年から中華民国駐日公使館、駐日大使館の書記官を務め、40年には大使館参事官に昇進し、42年に退官した。

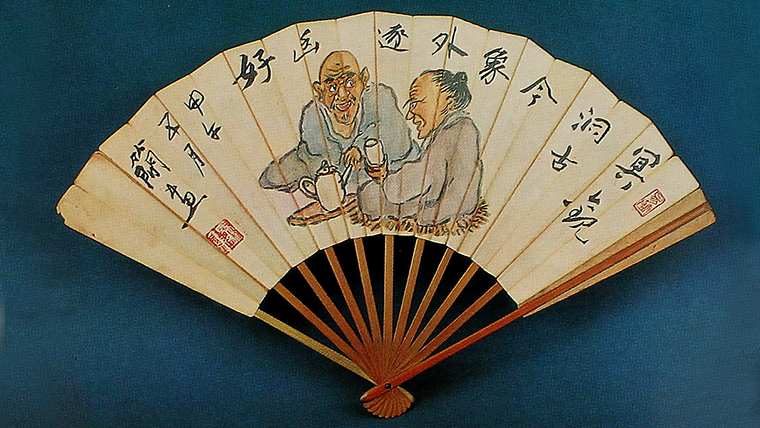

孫氏は書画、詩文に詳しく、中国画の腕前にも優れていた。氏は日本語に堪能で、日本の学者、文化人、政治家とも多くの交流があった。

戦後は日本外務省の外交文書調査室に迎えられ、清朝時代の難解な公文書の解釈や講義に当たった。又、その優れた学識により、学習院大学、東京都立大学、東京外国語大学で中国語文の講義を受け持った。筆者も氏の講義を受けたことがあるが、とにかく難しかったという記憶だけが残っている。

本書では、一つの項目で長いもので8頁に及ぶものがあるかと思えば、10行未満のものも多く、最も短いものは2行しかない。

本書には孫伯醇の画も収録されている。どの画にも「孫伯醇 筆」とあるだけで、具体的な画題は示されていない。

文集はⅠ~Ⅵまでが文集で、巻末のⅦが回顧談である。コラムでは、文集の中から筆者が興味を惹かれた裏話的逸話的な部分、分かりやすい部分をいわばつまみ食い的に短く紹介することにした。

文集Ⅰのテーマは「人物」。ここに登場する人物は、中国人では蘇曼殊、王国維、陳独秀、孫文など、日本人では犬養木堂、伊東忠太、佐伯好郎など多数で、氏の多彩な人物交流ぶりや見聞の広さが伺える。

先ず陳独秀について。陳独秀は中国共産党の創始者として広く知られているが、孫氏を北京大学にひっぱったのは陳独秀だったという。孫氏が上海の陳独秀の家に行って驚いたのは、考証学の書物がぎっしりあったことで、彼は説文学のような考証学に造詣が深く、それに彼の詩も非常に優れたものだったという。孫氏は、あのまま進んでいれば陳独秀は優れた詩人、説文学者として立ったに違いないと言っている。

文集Ⅰの中には「世間知らず」という項が立てられている。その中では、清末民初の学者、革命家の章炳麟は誰かと一緒なら外出できたが、一人では自分の家がどこにあるかさえ分からず、靴の左右の区別さえ分からなかったとか、戦争中に北京で亡くなった詩人の陳伯厳は二十銭銅貨と百円銀貨の区別がつかなかったし、葉書をもらって封筒がついていないと訝しがったなどということが語られている。

日本人では著名な物理学者の長岡半太郎、江戸中期の文人画家の池大雅らを世間知らずの例としてあげている。ただ孫氏は彼らを笑いものにしているのではなく、学問や芸術に打ち込んでいたからだと好意的に評している。

文集Ⅱのテーマは「書画・詩文」。このテーマの中で語られているのは、16項目。うち「詩と文」の項にはさらに九つの項目がある。「詩と文」ではすべて漢詩が中国語の原文で示され、それにいわゆる漢文読みがついているが、つまみ食い的には紹介が不可能なので取り上げなかった。

「幽玄」という言葉についての考察から。孫氏は日本における幽玄の独特の意味、味わいは中国人には分からない、幽玄という語の成立は日本の空との関係だとしている。日本にははっきりした空の色がなく、原色が合わない、日本の空はいわばもやもやとしている状態で、それが幽玄という感じを考え出した源になっていると言う。日本の能の一歩一歩出て来る「ハコビ」は動作で幽玄を示したもので、「笑わない」のは尊い、日本の文化だと賞賛している。

現代の呉服店でも、色は非常に洗練されており、日本人の色の感覚は世界に類例を見ないほどだと言っても過言ではないとしている。これに関連して、孫氏は自分が京劇を非常に嫌うのは原色を用いるからだと言っているが、次の「劇」、「文様」の項でも京劇嫌いを繰り返し述べている。

「劇」では、京劇をはじめ芝居はすべて嫌いだ、京劇は第一に色は原色を用い、俗臭紛々、俗悪で見られたものではない、京劇のあの色は文化人のものではなく、国辱ともいうべき下等なものだと手厳しい。そこへいくと、日本の能の芝居は歴史があっていい、それに幽玄味があると繰り返しほめている。

「文様」でもやはり、京劇の色なんぞは全く俗悪だと京劇の悪口から始まる。中国の色、文様は昔から悪いものばかりだと思っていたが、さすがに宮中のものは民間のものとはちがう。装いの色、文様は唐代のものが最もよく、それらは今では日本にだけ残っているとし、それは即ち正倉院の御物だ、唐の織物のよさは正倉院のものを見なければ分からない、中国では朝代が変わると都を移すので、古物は残らなくなってしまうと嘆いている。

「文学と小説」について。ここは原文に沿って。

※ 引用文中の( )は横澤氏による解説(集広舎編集室)

中国では文学は学問である。文言(古漢語を基礎とした文章語)で書いてあるものは、すべて文学なのである。俗語で書いてあるものは、すべて文学に入らない。だから、西洋では小説を文学に入れる、中国では入れないのだ。中国では、文人は俗語を文章に使うのを非常に恥とし、小説を書いても作者の名は公にしない。文人の家庭では、子供に小説を絶対に読ませない。……私(孫氏)も幼いころ、家庭では小説は絶対に読ませてもらえず、日本へ来てから、「三国演義」、「紅楼夢」などを、こそこそ読んだのである。……

「書について」では、中国の書と日本の書とは全然違う、空海や逸勢などは直接唐に行き、書も学んだから、その書は中国の書と違わないし、毛筆で書かれた日本の仮名(ひらがな?)は美しいものだと孫氏は言う。

ところで、と孫氏は言う、中国の書は清朝の道光以後いっぺんに悪くなってしまった、それは清朝になって官僚が上奏文を自分で書かず、人を雇って書かせるようになったためで、それは一種の職人でできる、日本のペンキ屋の字のように書いたからで、それはもはや書とは言えない。科挙の答案も戦々兢々としながら楷書を書くので、これも又書とは言えないと思う、と孫氏は言う。だが中国人と日本人の非常な違いは、中国には書道などないので、先生につかずみな自分でやる、日本人は先生につくので、永久に先生の範囲から出ず、先生より劣っているというわけだと言っている。

文集Ⅲのテーマは「料理」。土佐のたたき、温州みかん、寿司、狸汁、茶などが取り上げられている。その最初の項「料理の話」には文集で一つの項目としては最長の8頁が割かれている。以下、孫伯醇氏の料理に関する蘊蓄の一部をまさに「つまみ食い」的に紹介する。

中国料理はすべて個人の発明である。金持ちの家が五代続いてようやく飲食のことが分かり、おいしい料理は金持ちでなければできず、代々感覚が洗練されてきて、はじめて料理が分かるようになる。洗練された味覚を持つ主人が、自分の家の料理人に料理を教え、その料理人はおいしい料理ができるようになる。主人が死ぬと、その料理人は料理屋を開く。……一つ一つの家に特殊な料理があり、その製法は結局主人が教えるのである。しかもこれらは大体男子主人が教えたものである。……主人が食通でなければその板前は上手になれず、その主人は板前から自分を使うだけの資格のない主人と軽蔑され、板前はその家を去ることになる。(清代の文人、詩人で食通としても知られる袁枚の『隨園食單』にも似たような記述がある。)……

日本の西洋料理は、やはり日本特有のものだ。たとえば、トンカツは骨のない肉を揚げたものである。しかし、カツレツという言葉は元来肋骨のことをいうのであり、日本人は骨がきらいなので、それをのぞいて料理するのだ。骨がついていて初めてトンカツといえるのであって、骨のないトンカツは日本だけのものだ。……

中国料理と西洋料理は、骨、内臓などを一緒に料理する。ところが日本だけは潔癖なために、内臓をきたないものとする。中国で洋食というと、南北到る所で牛のしっぽを使う。日本では「牛のしっぽ」をいう名前もない。これは日本人が食べないからだ。……料理というものは、肉、骨、内臓などいろいろなものを一緒に煮てこそおいしいのだ。……日本人はこれを知らない。

文集Ⅳのテーマは動物。このうち「貂」について。短いので全文を紹介。

毛皮は貂がいちばん上等で、狸の毛皮は下僕の用いるものとされた。うさぎの毛皮は一番悪く、少しも温か味がない。北京は古都で、斜陽の貴族は生活が苦しくなると、祖先伝来の物を売る。これらは確実に上等な物で、西洋人が買いあさった。上等な毛皮で、西洋人の手に渡ったものも非常に多いと思われる。

文集Ⅴのテーマは「土俗・信仰」。その中では、日本でも中国人街で見かける「関帝廟」を取り上げている。これも短いので全文。

華僑のいるところ、到る所に「関帝廟」と「五路財神」をまつっている。それは宋の徽宗以後、むやみに昔の偉い人を昇格させてまつったが、その名残だ。中国の知識人は道教を信じない。文字を知らぬような者が、「子を授かりますように」などと、「関帝廟」に参拝するのだ。こういう点に関しては、日本人の中には、中国人に対しいささか認識不足な人もいる。(関帝廟は三国時代の蜀の武将・関羽を神としてまつった廟。民間では商売繁盛のための信仰の対象にもなっている。関羽は福を招く五路財神の一員でもある。)

文集Ⅵのテーマは「ことばの考証」。このテーマでは先ず「漢奸」、「当今」、「点茶」の三つの言葉の考証を紹介する。このうち「当今」と「点茶」は2行しかなく文集の中で最も短い。いずれも短いので全文を。それに「飯店」を要約して。

「漢奸」を日本では誤訳している。辞書などにも「元来漢民族を裏切る者の意」とされているが、そうではない。これは、史記で項羽の叔父の項伯が、常に漢をかばうという意味だ。“漢のまわしもの”ということである。そして、それが裏切り者、まわしものという意味に用いるようになったのだ。

「当今」 明代の俗語に「当今」という語があり、皇帝のことをいう。この「当今」が日本の謡曲「逆矛」に出ている。

「点茶」という語は、元時代に用いられ、それが日本では今でも使われているが、中国では、もうまったく用いられていない。抹茶は元時代にはあったが、明時代に廃止されている。

最後は「飯店」。今日、料理屋やホテルのことを「飯店」と言っているが、昔は料理屋のことではなかった。交通の発達していなかった昔の旅はつらかったものである。行き暮れて寂しいところに、貧乏人が半職業的に宿をしている家があればそこに泊まるし、また食事をしたのである。そういう所を、実は「飯店」と呼んでいたのである。……

ところで、今日豪華なホテルを「飯店」というようになるのは、西洋人が来てからである。……さて、外国人でホテルを経営する者は、中国語の看板を掲げる必要から、「ホテル」のことを何というか、と下僕に尋ねる。これらの連中は貧乏で無智であるから、泊まる所については「飯店」という言葉しか知らないので「飯店」と答える。すると外人の方は「食・住」の所だから「飯店」だなと納得して、今日のような用い方が広がったものだろう。

上海とか、北京の旅館は、元来「桟房」と言った。ゆえに、旅館の名を「○○桟」という。明治時代には、中国人留学生が多く来日したので、日本の旅館経営者は「福寿桟」などと、自分の旅館に名をつけた。この「福寿桟」は牛込北町にあって、私も泊まったことがある。……旅館という語は、すでに唐詩にある語である。それを日本で使っていた。明治時代に日本に来た中国人留学生が、それを覚え、新しがって、中国に帰ってから「旅館」「旅館」と使い、それ以後「旅館」というようになった。いわば逆輸入された語である。……

このようにして「飯店」の意味は、木賃宿以下の所から豪華なホテルにまで昇格した。この語は今次大戦の終戦後、「餃子」とともに、日本に入って広まった語なのでさる。

(因みに筆者が広州で訪ねたことのある一般中国人の宿泊所は、「旅店」と言っていた。)

巻末、文集Ⅶの「孫伯醇回顧談」は、もと雑誌『中国』(德閒書店発行)に3回にわたり連載されたもので、氏の生い立ち、故郷の話、そのほか多くの裏話、逸話が一問一答の形で48頁にわたり展開されている。コラムで短く紹介するのは無理なので、割愛。

本書の内容に、今となっては首をかしげたくなる向きもあるかもしれないが、著者の生きた時代、経歴などを勘案して読んでいただければと思う。

本書は、孫伯醇と親しい交流のあった79人の学者、文化人などが発起人(うち17人が世話人)となり、孫氏の喜寿を祝おうと企画、刊行された。

世話人一同のあとがきによると、孫氏は文集の刊行を非常に喜び、さらに口述を続けたいという意向だったというが,氏は当時すでに病の床にあり、本書の刊行から3年後に亡くなった。