訳者によれば、本書は1958年、モスクワのソビエト作家社から出版されたエヌ・テー・フェドレンコ(1912-2000)の『中国覚書』の第二部「旅とめぐり逢い」から、中国の7人の芸術家に関する部分を選びまとめたものだ。

その7人は、文学者、歴史学者、政治家など多彩な顔を持つ郭沫若(1892~1978)、音楽家の馬思聡(1912-1987)、作家の茅盾(1896-1981)、画家の徐悲鴻(1895-1953)、作家の老舎(1899-1966)、作家の趙樹理(1906-1970)、京劇俳優の梅蘭芳(1894-1961)である。

本書からは、著者がこれら7人にすっかり魅せられてしまったことがよく伝わってくる。それが本書の大きな特徴となっている。その背景には、著者はその経歴からももともと中国と中国文化への憧れが強かったこと、それにこれら7人と出会い、交流したのが中ソ両党、両国が蜜月関係にあった時期に重なったことなどがあるだろう。それにしても一読驚かされるのは、中国人芸術家たちに対する著者の手放しと言っていいほどの敬愛、礼賛ぶりだ。

著者フェドレンコは1912年にコーカサスの労働者の家庭に生まれた。モスクワ東洋大学中国語学・文学科、次いで同大学の大学院を卒業すると同時に1939年にソ連外務省に就職した。1940年から52年にかけ、中国にあって外交官として勤務するかたわら、学術研究にも従事した。この間、1943年には、シナ学の分野で文学博士の称号を与えられ、中国語学・文学の教授にもなった。1954年から58年にかけてはソ連の外務次官の要職にあった。58年にはソビエト・アカデミーの準会員に選ばれ、同年、駐日大使として東京に赴任した。その後1963年から68年まではソ連の駐国連安保理常任代表を務めた。

中国、日本の文化、文学、歴史などについて多くの著作を残している。

本書では、著者が芸術家たちと出会い、交流した場所の自然や町並みなどについても細やかな観察をともない心のこもった描写が施されている。中国の人、自然、物のすべてが著者フェドレンコをとりこにしてしまっていたようだ。ただこのコラムではこうした部分は取り上げない。

以下、フェドレンコによる各芸術家を紹介するに当たってのタイトルに従い、コラムを書き進める。なおタイトルの前の番号は筆者が執筆の都合で振ったもので、原著にはない。

(一)詩人の運命──郭沫若

著者が郭沫若に初めて会ったのは、抗日戦争の最中、臨時首都になっていた重慶だった。それは第二次国共合作の時期でもあった。重慶には郭沫若のほか劇作家の田漢や作家の茅盾など多くの海外にも名の知られた芸術家が集まってきていたが、フェドレンコは、彼らを重慶へ導いてきたのは、熱烈な祖国愛であり、この多難な時代に祖国のために少しでも働きたいという心からの願いだったと書いている。

魯迅の死後、ソ連では郭沫若ほど人気のある中国の作家はいなかったと著者はいう。著者フェデレンコが初めて郭沫若に会ったのはソビエト大使館だった。その時の模様を著者はこう描いている。

私は作家に挨拶してから、彼の名前が自分の国でよく知られているといった。彼は謙遜からそれを否定しようとした。……私たちは丸三時間もしゃべりつづけた。郭沫若はゴーリキィが現代中国文学に与えた影響について雄弁に語った。……この最初の会見で、私はこの人の年齢を感じなかった。彼の話しぶりの中には多くの人生経験をつんだ人によくありがちなものが全く見受けられなかった。……彼は自分の到達した結論が相手にとって余りにも独断的な、押しつけがましいものに思われはしないか、いや、いっそのことその結論が相手によって導き出されたものならばいいのにとまで気をつかうありさまだった。

重慶での郭沫若は、国共合作の中で国民政府軍事委員会第三庁長という政治的に重要なポストにあり、フェデレンコは、「芸術家は常に祖国の最良の息子であり、祖国の不幸に際しては、その英雄的な精神をよびさますべきだ」と演説会で熱弁を揮う郭沫若にいたく感動している。

重慶での郭沫若は1942年、彼の戯曲の代表作とされる『屈原』を完成させているが、この戯曲を巡って、フェデレンコが関わった興味あるエピソードが二つ記されている。

その一、フェドレンコは重慶でよく郭沫若の家を訪れるようになっていたが、ある日、郭沫若の書庫で辞書を引いていると、突然詩人(郭沫若)が姿を見せ、「ペンが折れてしまった。私はちょっとでも迷信をかつぐようなら、よくない前兆というところですがね」と自分の方にその万年筆をさし出しながら言ったという。フェドレンコはすぐに「さあ、私のペンを使って下さい」と自分の万年筆を取りだし、郭沫若に渡した。文字通り一分後に、詩人はまたやってきて、フェデレンコの万年筆をさしだし、「このペンでたった今『屈原』を書き上げたころです」と微笑みながら言った、というのだ。戯曲『屈原』はフェデレンコの万年筆によって書き上げられたということになる。

その二、1951年、郭沫若は国際スターリン平和賞を受賞しモスクワを訪問、フェデレンコはホテルの郭のもとを訪ねた。丁度その時、フェデレンコが訳出した『屈原』がモスクワの劇場で上演されようとしていた。フェドレンコは郭に、劇場側が四幕目の屈原と漁夫との対話のはじまりの部分を少し長めにしたい意向であることを伝えた。短く感動的で、同時に屈原の精神をあらわにした社会的に辛辣な漁夫の歌を舞台から歌わせたいというのだった。郭沫若はこの思いつきが気に入り、その場ですぐさま「漁夫の歌」にとりかかり、三度書き直し、一時間とかからずに完成させた。モスクワでのフェデレンコ訳による『屈原』には最終的に郭沫若の筆が入れられていたのだ。

著者は勿論、革命家としての郭沫若の旺盛な活躍、それに書家としての郭沫若の才能などについてもかなりの紙面を割いて紹介している。

郭沫若の重慶の家は、中国共産党に近い作家、芸術家たちのたまり場のようになっており、フェドレンコはここで多くの作家、芸術家に知り合うことができた。またフェドレンコにはその後も、郭沫若の紹介で交流を持てた作家、芸術家もあり、郭沫若はフェドレンコの学術研究においてかけがえのない人物であったと言えよう。

(二)音楽家の道──馬思聡

馬思聡は中国のすぐれた作曲家、指揮者であり、またヴァイオリニストでもある―フェドレンコは馬思聡を先ずこのように紹介し、重慶で開かれたある室内コンサートで彼の演奏を聴いた時の感想を次ぎのように記している。

馬思聡は一心にリストを弾いていた。……完璧な演奏技術が弾き手の感情に心服し、その演奏は情熱的で、深く心を揺すぶるものがあった。中国に生まれ、中国民族藝術のなかに育った人間が、このようにヨーロッパ音楽を鋭く感得していることに私は驚かされた。

この演奏会場で私は、馬思聡がそれまでの生涯のほとんど半分をパリで過ごした人物だと知った。……私は、彼はヨーロッパ藝術に身も心もすっかり虜にされ、祖国中国のことなど思う余地など全然ない人たちの一人だろうと考えたのである。しかし、この私の推測は余りにも軽率だった。

フェドレンコはこの演奏会のあと、馬思聡による中国的テーマの、大きな感動的な作品、独創的な組曲の演奏を聴いた。ある教授から、馬思聡はこのコラムで後に取り上げる画家・徐悲鴻が中国絵画において自分に課したと同じ高い使命を中国音楽で果たしているのだという説明を受けた。演奏会場で、フェドレンコは馬思聡から、中国古代から伝わる音楽の歴史、さまざまな楽器について説明を聞き、それらの楽器の実演も聴くことができた。その夜、重慶の町をともに歩きながら、馬思聡は中国文化、中国古代の音楽の特質などについてフェドレンコに説明してくれた。

更に数日後、著者はオーケストラの演奏会で馬思聡が作曲した交響詩の演奏を聴いたが、彼の作品が中国の聴衆たちの心に非常に近いものだとつくづく思い知ったという。その夜、馬思聡は彼の生い立ちやパリ留学時代を含めた彼の音楽修行などについてフェデレンコに詳しく語ったが、ここでは割愛する。戦時下の重慶で二人が会ったのはこれが最後だった。

フェドレンコと馬思聡が1954年に北京で再び会ったのは、郭沫若が「音頭」をとってくれたおかげだという。その日、馬思聡は新中国の成立まで、重慶を離れた後の仕事や苦難について語るとともに、(中華人民)共和国誕生以来の数年間に自分たちのなしたことは、まだささやかな、控えめな第一歩に過ぎないが、自分たちは正しい道を進んでいるので、大きな成果を上げるのはこれからだと確信している、と控えめだが確信に満ちて話したという。

馬思聡に再会した翌晩、フェドレンコは馬思聡が指揮する「大中国シンフォニック/オーケストラ」のコンサートを聴きにいった。オーケストラが彼の作品「祖国」を演奏しはじめた時、大ホールをぎっしり埋めた聴衆が、偉大な戦いの中で、幸福を享受する権利を守った大民族を歌いあげる感動的な調べに、身じろぎもせず耳を傾けているのを感じたと、フェドレンコは結んでいる。

(三)茅盾とその作品

その頃、ソビエト人たちは、上海という複雑きわまる小世界を理解させてくれる本にはどんなものでも飛びついていた。……しかし、そうした本は極めて少ない、というよりむしろ、殆どないといってもいい状態だった。ただその唯一の例外だったのが長編『子夜』で、それは現代上海の生活を稀にみる鮮やかさで描いていた。

フェドレンコは茅盾の章をこのように書き出している。茅盾の『子夜』が出版されたのは1932年のことで、その頃とは、正に日本が上海に武力攻撃を開始した第一次上海事変の時だ。「子夜」とは半夜、つまり夜明けを前にした時間帯を指す言葉だ。フェドレンコは更に「原書でこの小説を読めるというのが、東洋大学の自分の同窓たちの特権だった。また、この小説は中国本土の保全について警告を発し、中国の愛国者たちに結集することを呼びかけ、中国民族の明るい運命に対する信念に満ち満ちていた、……祖国の自由のため全人民的闘争に、中国人民が当時井岡山で行っていた英雄的闘争にも捧げられたものだった」とも言っている。(山西省の井岡山は毛沢東らの共産ゲリラがこもっていた根拠地。)

フェドレンコが茅盾に初めて対面したのは、1940年の冬、中国入りして最初に足を止めた新疆のウルムチだった。フェドレンコは、新聞で茅盾がウルムチに滞在中であることを知り、翌日にはソビエト石油工業労働者の歓迎会の席上で彼と言葉を交わすことができた。茅盾の衣服にも、物腰にも、彼が額に手をもっていく時の非常に優雅な仕草にも、何か貴族的なものが感じられたと、フェドレンコは茅盾の第一印象を語っている。

茅盾はソ連に一度も行ったことがないにもかかわらず、ソ連のこと、その文化、芸術のこと、特に文学のことをよく知っていたが、しかし自分はロシア語が分からないから、ロシアの小説を原書で読むことができない、現代の作家はどんな言葉で作品を書くにしても、ロシア語を解し、ソビエト文学の成り行きを見守らなくては作家としての仕事をするのが困難だと残念がっていたという。

この初対面の印象から、フェドレンコはこの作家が素朴で親切な人間だったと喜んでいる。

フェドレンコが次ぎに茅盾に会ったのは、その半年足らず後の重慶だった。場所は中国芸術家たちの春季大展覧会の会場で、茅盾は郭沫若と一緒にいた。二人は中国共産党の統一戦線工作に大きな役割を果たしている最中で、二人の行く所、中国藝術の伝統的形式を代表する一派、「中国頽廃者」の信奉者、新しい革命的な藝術の担い手たちのいずれもが二人を取り巻き、二人の賞賛の言葉を聞こうと懸命になっていた、とフェドレンコは書いている。フェドレンコは、この光景は芸術方面に働くすべての知識階級を愛国的な統一戦線に結集させるべく呼びかけている中国共産党の正しさを余すところなく証明するものだと指摘している。

1946年の夏、茅盾は全ソ連対外文化連絡協会の招きに応じてソ連を訪問した。茅盾が上海から汽船「スモーリヌイ」号で出発するのをフェドレンコは見送った。乗船の前、二人は埠頭で長いこと話し合ったが、ここでも『子夜』について話し合っている。この時、茅盾は、「あの小説で、希望の灯を、人びとの暗い生活のなかに、大きな希望の火を焚きつけたかったのだ……闘いはきびしく、さまざまな気持ちが人びとの心に宿っていた……」と語ったという。

恐らく新中国になってからのことと思われるが、二人は北京の公園を巡りながら数時間語らう機会があった。この対談で、茅盾は自分の生い立ち、物書きになったいきさつなどを長々と語った上、中国とその将来に思い悩む思想家・愛国者としての一面を見せたという。その言葉をそのまま引用する。

私は革命的な作家になろうと願う人間の使命についてずい分考えたものです。芸術家の社会的責任は、生活の現象や事実に即した作品をつくりだすことだと私には思われました。そのような文学のみが存在価値をもっていると私は考えたのです。生活の中にとびこみ、その最も秘められた場所に入りこむこと、それが芸術家の使命だ、と思ったのです。現在を凝視し、分析することこそ、もし作家が自分の民族の年代編者になろうとするならば、果たさねばならぬ使命だ、と考えたのでした。

こう述べた上で、茅盾は中国語と英語で読みうる限りのあらゆるものを読み通したとし、ホーマー、ゲーテ、ディケンズ、トルストイ、バルザック、ゴーリキイ、ツルゲネーフ、チェーホフ、ゾラなどの名をあげ、ソビエト文学は私たちの目を開いてくれ、現代中国藝術をつくった、また、つくりつつある人びと全ての形成に裨益したと述懐した。

フェドレンコが最後に茅盾に会ったのは、1952年12月、モスクワでのことだった。茅盾は郭沫若と一緒で、二人はウィーンで開かれた平和擁護者会議から北京に帰る途中だった。二人は郭沫若の戯曲『屈原』の稽古を見学し、監督や俳優と懇談した後、フェドレンコに別れを告げた。

フェドレンコは茅盾をテーマにした文章の最後を以下のように結んでいる。

モスクワをふたりの人が歩いていった。そして、このふたりに行き交う者だれもが愛想のよい微笑や眼差しを投げかけたが、勿論これらの人がどんなに立派な仕事をしてきたか、ふたりがともに歩んできた道がどんなに長く厳しいものだったか、すべての人が知っているわけではなかった。そういうことは知らない人が多かったが、それにもかかわらず、人びとはふたりを身内をむかえるような優しさでむかえたのであった。深い確信と愛情とをもってわが国民が兄弟と呼ぶ偉大な民族のふたりの息子が、モスクワを歩いていった。

(四)画家の肖像──徐悲鴻

徐悲鴻は馬の画で有名な画家だ。

フェドレンコは書き出しの部分で徐悲鴻をこんな風に紹介している。

自分と同世代のソビエト人たちは徐悲鴻のことをジュー・ペオンという別名で覚えていた。彼はこの名前で、ローマ、パリ、ベルリン、モスクワで個展を開いた。そこに展示された数々の絵画は、中国の自然と民衆に寄せられた高らかな賛歌であった。今世紀における中国画壇の巨匠の一人として認められているこの画家は、中国古典絵画の独特の手法と、パリでの修業時代に学んだものとを、カンパスの上に統一したのであった。

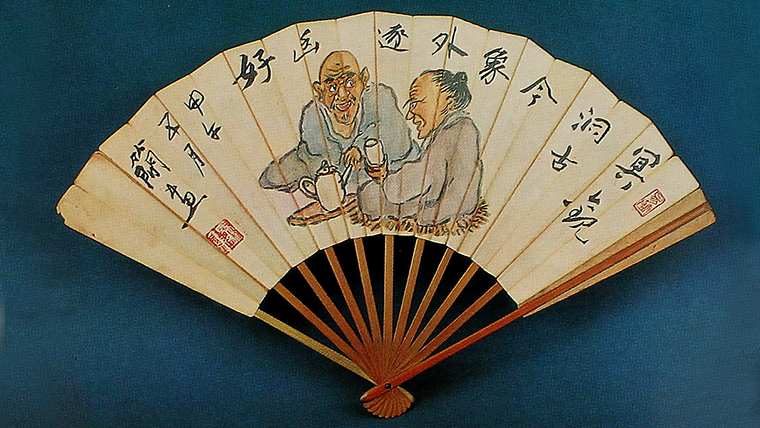

フェドレンコは徐悲鴻の画風について、彼の描いた鳥はどんなに多種多様なものであっても、一様に生命感に溢れているが、それは彼が永い間鳥の生態を観察し、生きた対象に目を凝らしたことによるという。また彼は馬の画でもならぶ者のない大家で、草原の馬を今にも動き出しそうに生き生きと描いたとし、馬の画から得た連想を細かに書いている。

その上で、徐悲鴻が画家としての成長期に描いたテーマは、後期の作品にも見出されるが、複雑な構図や社会的な意味を持った主題に発展しているとし、そのような作品の例として、1933年に完成された大作「救いを待ちつつ」を挙げている。フェドレンコは人生の真実に溢れたこの絵には、中国の農民たちの長い苦しみに満ちた運命に対する画家の同情が表現されており、それは彼が農民の心を知り抜いていたからだと指摘している。

そしてこの画家の精神構造を洞察するためには、まず何よりも、彼によってうたわれた民衆が美をいかに感じ取っているかを理解しなければならないと言う。

フェドレンコは、重慶にある徐悲鴻のアトリエを初めて訪問したときの彼との会話をまだ覚えていると書いている。それは重慶で中国書画展が開かれて間もなくのときで、二人は現代線画の大家でコミュニストである延安の若い画家古元らを巡って話し合った。徐悲鴻は、彼らはごく日常的なテーマをとりあげながら、力強く大胆に生活に入り込んでおり、その形式は全く写実的だったので、それらの作品を見て言葉に言い尽くせないほど喜んでいると言ったという。彼にとってはリアリズム芸術のために闘うことが、一生を通じての課題であり、彼が中国民族芸術の健全な、写実主義的原則を復興させようと闘っている延安の同志の画家たちの作品に、いたく感動したと語っていたのを、フェドレンコはよく憶えているという。徐悲鴻はフェドレンコに、画家の使命は、中国の藝術に写実主義的な原則を取り戻させることだと確信するようになった、その上で祖国の芸術になにか、真に新しさのあるものをうち建たせるよう使命づけられているとも語った。

徐悲鴻は、10代後半からの、上海、東京、北京、パリ、ベルリン、イタリアの諸都市を巡っての修行の遍歴を語り、パリではダニヤン=ヴーブレーという自分が師と仰ぐ人物に巡り逢うことが出来たと述べている。徐悲鴻によれば、この画家は当時のフランスにあって、独自の見解とリアリズムの伝統への忠誠を守り抜いた数少ないフランス画家の一人だったという。この画家はよく「画の秘密を会得したいなら、天地を師とせよ」という昔の中国の画家たちの格言を口にしており、徐悲鴻は、つまり画の手法はすべて自然を通して学ぶべきだということだと理解したのだった。

のちに徐悲鴻はタゴールの招きでインドを訪問したが、フェドレンコは徐悲鴻の手になるタゴールの肖像画を見て、この老人(タゴール)が精神的に画家の徐悲鴻に近いこと、また二人は共通の心情によって結ばれていることを感じたという。

フェドレンコは、徐悲鴻から彼の幼少期の生活、貧乏で苦しい生活を送った海外生活を含めた修行時代の苦労話なども聞いており、この画家の青春が日々のパンを得るためにすりへらされてしまわなかったら、彼はその青春の日に、たくさんの明るく才能に溢れた作品を創りだすことができたろう、と惜しんでいる。

フェドレンコが最後に徐悲鴻に会ったのは、1952年3月、中国の文化活動家たちのモスクワ訪問を記念して開かれた歓迎会だった。徐悲鴻はこの時、心臓の調子が悪いことをフェドレンコに打ち明けていた。徐悲鴻が心臓麻痺で急死したというニュースにフェドレンコが接したのはそれから一年後のことだった。

(五)北京の作家──老舎

老舎は現代の傑出した風刺作家であり、あらゆる停滞的な、暗愚なものの仮借なき摘発者であり、自由独立の国のための闘士である。老舎は、『四世同堂』『偸生』『惶惑』『飢荒』『老張的哲学』『離婚』『駱駝祥子』など数々の作品の著者である。……庶民の話し言葉に驚くほど通じているので、老舎の作品は民衆によく知られ、愛されている。

以上の文章は、フェドレンコによるとても行き届いた老舎の紹介だ。フェドレンコはまた老舎の作品の中から奇智に富んだ言い回しも紹介している。それは

「わが国の社会機構の下では、大魚は小魚を、小魚は雑魚を食う」「彼は駱駝のように愚かである」「自己の愚かさによって、彼は賢い者に道をひらく」「彼は、漁夫のように、順風をとらえようと努める」などの言葉だ。

フェドレンコは又、すぐれた言葉の芸術家である老舎は、それと同時に古代中国文学のすぐれた学者の一人でもある、また中国文学の焦眉の問題を論じた彼の論文は、この問題に対する深い理解、趣味のよさ、学識の広さを表している、とも評している。

フェドレンコが初めて老舎に会った場所は、重慶に対する日本軍の空襲を避け、四川の山間の小村に家族と共に暮らしていた郭沫若の家だった。フェドレンコがその時郭のもとを訪れたのは、1940年の半ば、モスクワで現代中国名詩選集の出版が企画されており、出版所が郭沫若の意見を知りたがっていたからである。その時、フェドレンコは郭沫若からその場に居合わせた老舎を紹介されたのだった。

フェドレンコはその日の老舎の顔の表情、話しぶり、服装の趣味のよさなどをこと細かに観察し、描写しているが、その中で、老舎は北京っ子で、自分の生まれた町のことほど彼が夢中になってしゃべる話題は外にないようだったと書いている。老舎は「私はかたく信じています、この古い都に、おそらく、地上で最も古いこの都に、再び青春が戻ってくることを……。私たちはその証人となるでしょう」と興奮にかられて話したという。

この日、老舎は自分の作家生活の歴史、創作に取り組む基本的考え方、主義についても具体的に作品の例を挙げながら縷々話したのだった。

自分の創作的情熱の源泉は1919年の五四運動だった、この運動は、民衆の生きた言葉、つまりそれによって民衆が考えたり、喋ったりする言葉で書かれた文学を高く評価した。難解な文語の枷から口語を解き放そうと考えていたすべての人びとにとって、この事件ほど大きな喜びを与えたものはなかった、自分もとび上がらんばかりに喜んだ。……ちょうどその頃、ロシア大革命のニュースが、つまりマルクス主義科学のニュースが伝わって来た。「階級闘争」という概念が初めて自分たちに生まれたのも、ちょうどその頃だった。こうした一連のできごとは、自分たちの心を、この世の不幸はすべて宿命によるものだと説きふせられてきた貧民たちの心を、揺さぶらずにはおれなかった。

こうした話を聞くうちに、フェドレンコは今にして思えば、老舎が同胞に与えたものの多くは、彼の確固たる思想によっても、その精神的な成長によっても、また見識の成熟によっても、つとに運命づけられていたものだと確信したという。

フェドレンコがその次ぎに老舎に会ったのは、9年後の1952年、北京で老舎の新作戯曲『龍鬚溝』を観劇し、感動した翌日のことだった。この日の二人の話し合いは、二人がともに知っている作家仲間の家で始まり、次いで北京の通りをぶらつきながら長時間にわたった。二人の話題の中心は、老舎の創作の進め方に関してであった。ここで老舎は、中編、或いは短編でさえも腹案なしに創作することは困難だ、また作品の事実的な基礎が十分研究され、観察と知識が多く蓄積されるほど、腹案は作りやすくなる、こうした作業は机に向かって書く仕事に劣らず興味があると語っている。

フェドレンコが老舎に最後に会ったのは、1954年、中国の第1回全国人民代表大会の後だった。老舎も北京市の代表としてこの会議に参加していた。

この時、老舎はフェドレンコに対し次のような話をしている。

私たち作家は偉大なエネルギーを持っている人民から学ばなければならない。彼らの自分に対するきびしい態度、勤勉さ、ねばり強さ、これらに対する学習は、私たちの仕事の成功に必要欠くべからざる条件だ。……私がある戯曲を書いた時、北京市長と助役が三度も劇場を訪れてくれ、後に批評にも加わってくれた。新中国になってはじめて、自分に対して心からの配慮がなされていることを感じた。……現におこりつつあること、国民が行っていることに激しい感動にとらわれている。なぜなら新中国は、自由で幸福な人びとの国だからだ。わが中国人民によってうち建てられた新社会は、古い社会とは比べものにならないほどすぐれていることを、私は心の底から認める。……だれのために書くか、何について書くか、作家の使命と呼ばれるところのものを、私は今日はじめて完全に理解し、創作の目的と名づけられるものを初めて悟った。

フェドレンコはこの時の感想を「老舎も変わった。今日、彼は単に非常にすぐれた作家であるばかりでなく、それと同時に、新しい中国社会の積極的な建設者でもある」と書いている。

(六)趙樹理の文学

抗日戦争勝利後間もなくの重慶で、郭沫若がフェドレンコにある作者について次のような話をした。

最近ある若い作家の小説を読んだが、それはたいへん特異な、民衆的な物語で、この小説の作家はどんな人かと想像している。「説書的」のようだが、読み書きもでき、教養もある人間なのだ。こういう才能が現れたことはうれしい。これは吉兆だ。

この作家とは趙樹理のことだった。

「説書的」とは、音曲とせりふを使い、時代物、歴史物を聞かせる放浪の語り手たちのことで、フェドレンコによれば、彼らは希有な記憶力を持ち、天賦豊かな人たちで、民衆をよく知り、民衆に近く、民衆の心をつかんでいたという。その多くは貧農の出で、ほとんど全部が文盲だったという。

郭沫若が挙げたのは『李有才板話』という作品で、フェドレンコはこの小説を早速取り寄せ読んでみたが、その小説の魅力は、その特異さと素朴さにあり、作者はまるでこの小説を民衆の口から直接聞き、それを直接紙の上に移したといった感じだったという。フェドレンコはこの小説を延々8ページにわたって紹介している。

趙樹理は共産党支配下のいわゆる解放区にいたので、フェドレンコが彼に最初に会えたのは、中華人民共和国建国翌年の1950年の夏、北京のソ連大使館で開かれたレセプションでのことだった。その夜、趙樹理は自分の生まれた村のことや、幼少年時代のことを詳しく話した。

それでフェドレンコは、趙樹理という人物は以前想像していたような、人生経験の浅い、嘴の黄色い人間では決してないことを知ったという。彼が処女作を発表するまで、さまざまな人生経験を積んでいたことを知ったのだ。彼は正確な鋭い観察眼を持った人物だったのだ。フェドレンコは更に彼の『李家莊の変遷』という小説についても長々と書いているが、その冒頭では作家の茅盾がある出版物に載せたこの作品についての次のような賛辞を紹介している。

この小説は真に国民的な文学への道標のようなもので、趙樹理の成功は、彼の人生行路が民衆の間を縫って通っており、彼が真実を見きわめ、それを鮮やかな、芸術的な、それと同時に、素朴で、深く民衆的な言葉で伝える力を持っていることによる。

フェドレンコはそれから三年ほど後に再び趙樹理に合った。それは趙樹理の『三里湾』という長編小説の大筋がほぼまとまっていた時期だった。

この時、趙樹理は『三里湾』の構想、あらすじ、登場人物などについて詳細に述べている。だがこの時、農村作家と位置づけられている趙樹理は、農村のテーマは第二義的なものとなっていくようだ、農村のテーマを捨て、都市や労働者階級や、国民にとって大きな重要性を持つ工業化について書かねばならないとこぼしていたという。

フェドレンコには、趙樹理が自分の新しい長編小説の運命に何かしら不安を抱いているように見えたという。

趙樹理はフェドレンコとの別れに際し次のように話した。

私の夢は今日の中国を扱った大きな文学作品、都市も農村も同様に十分示されているような作品を書くことです。中国の労働者を扱った中編小説が、或いはこの大きな仕事を果たす上で一役買うかもしれません。いつそのような作品にとりかかるかはわかりませんが、そうしたものに筆を染める希望は失っていません。……多分、この作品の中にこそ、祖国中国とともに困難な勝利への道を歩んできた中国勤労人民の姿を示すことができるでしょう。

これは、この作家の告白のようにひびいた、だが、持ち前の遠慮ぶかさから、趙樹理は肝腎なことについては語らなかった、とフェドレンコは書いている。

(七)梅蘭芳と舞台生活

中国京劇の名優で女形の梅蘭芳は、日中戦争の最中、日本軍の占領地で舞台に立つことを拒絶し、身を隠していた。彼の死亡説が流れたこともあった。

梅蘭芳の生存が確認されたのは、日本軍が上海から一掃されてから2日目のことだった。日付は書かれていないが、フェドレンコはその上海で梅蘭芳復活の舞台を見ることができた。フェドレンコは、舞台に現れた若い美女、その優雅の化身のような姿が、当年51歳を迎えた梅蘭芳だとはどうしても信じられなかったと述懐している。

梅蘭芳の出番は夜の11時過ぎだったが、彼は劇場を埋めた観衆から熱烈な拍手を送られ、劇がはねた後には劇場の外でも群衆から盛大な拍手で見送られたと、フェドレンコは書いている。しかしこの時、フェドレンコは舞台から相当離れた所で梅蘭芳の演技を観たので、彼の目が辛うじて見分けられる程度だったという。

フェドレンコが次ぎに梅蘭芳の演技を観たのは紫禁城の中の懐仁堂のホールで、演目は梅蘭芳の得意とする白蛇伝だった。今度の席は前から4列目で、白蛇伝は梅蘭芳のめざましい才能の一面を開いて見せたとフェドレンコは感じた。紫禁城の中とあるから、この時はすでに新中国が成立していたのだろう。

フェドレンコが梅蘭芳とじかに話し合えたのはモスクワでのことで、梅蘭芳はヨーロッパからの帰国の途次、モスクワに立ち寄ったのだった。

梅蘭芳はこの時、自分の波乱に富んだ生い立ちや京劇俳優としての修行の厳しさ、成長などについて詳細に語った。その上で、梅蘭芳は次のような話をしたという。

中国が真の自由を獲得し、ますます多くの大衆が文化活動に参加している現在、中国の伝統的な演劇がどれほど大衆に理解されているかということは、決して下らない問題ではない。……自分のような役柄の俳優は、当然なことかも知れないが、自分なりに尊い思い出を残しておきたかったら、舞台に立つのは50歳を限度にしなければならない。

梅蘭芳はこう話すと、中国の演劇界は、老優たちの栄光を失わせるような名優の出現を確信していると、自信をもって語り、私の舞台生活にも終わりがきたと言ったという。そして現在は教育活動を真の使命と考え、それに全力を注いでいるとのことだった。

フェドレンコはこの梅蘭芳の話を聞いた時、中国の伝統的演劇が型にはまることなく、発展、成長し、その改革を実現させることは、複雑な、忍耐と時間を要する仕事ではあるが、可能なことだと指摘している。

フェドレンコが最後に梅蘭芳に会ったのは郭沫若の家だった。10月のなかばだったとあるが、記述の内容から見て、中国で最初の全国人民代表大会が開かれた後の1954年10月のことだったろう。梅蘭芳は北京の代表としてこの全人代に出席していた。老舎に最後に合った時と同じ時期だったと思われる。

この時の会話で、梅蘭芳はいつものように演技の工夫、心構えなどについて生真面目に語ったあと次のように話している。

敵は、当の会議(全人代)がもう始まってしまったときになって、私の家へ3回も電話をかけてよこし、「会議に出たら後がこわいぞ……」と脅かすのです。でも私は相手を軽蔑してやりました。祖国の人びとの幸福を願っている中国市民から、人びとに奉仕しようという行為を奪うなんて、そんなばかげた力がこの世にあるでしょうか。私はふるさとの町、北京の代表に選ばれました。……ここで私は俳優として成長したのです。私は祖国に対して深い責任感を覚えながら会場のホールへ入っていきました。これからも祖国のために誠意をもって尽くして行きたいと考えています。

フェドレンコが中国の作家、芸術家たちとの交流の記述は、梅蘭芳や老舎に最後に会った1954年で終わっている。本書に登場した中国の7人の作家、芸術家たちのフェドレンコとの会話の中からは、彼らが共産党統治下の新しい時代、新しい祖国の発展に大きな希望を抱き、それへの貢献に意欲を示していたことが読み取れる。例えば老舎の言葉はその典型的な例だろう。だが一方で、趙樹理のように未来に一抹の不安を抱いていると読める言葉もある。

では、その後の彼らの運命はどうだったろうか。中国共産党と毛沢東支配下の中国では、多くの人民が度重なる政治運動の中で過酷な生活を強いられ、命を落とした人も少なくない。文化人、芸術家、知識人とて例外でなかった。最も過酷な目に遭ったのは或いは彼らだったかもしれない。

本書に登場した作家、芸術家7人のうち、老舎と趙樹理は文化大革命の中で迫害に遭い、悲惨な死を遂げた。馬思聡は文革でひどい迫害を受けたが、辛うじてアメリカに亡命することができた。

梅蘭芳はどうだったか。彼は1961年に他界し、迫害には遭ってはいないようだ。本書では今後は舞台を退き、後継者の教育に当たると言っている。

章詒和著『伶人往事』では中国共産党と江青の主導による京劇改革と度重なる政治運動の中で、新中国建国前からの京劇俳優が悲惨な死を遂げていったことが縷々書かれている。この著書の中で、「中華人民共和国成立間際の時期に、共産党は急いで伝統演劇を改造しようとし、1949年6月26日、周恩来は戯曲工作指導機構を発足させるための準備会議を開いたが、一人の役者も招かれていなかった」と書かれている。梅蘭芳も蚊帳の外に置かれていたのだ。

それから間もなく開かれた新中国の建国を準備する中国人民政治協商会議の第一回会議には、京劇界から梅蘭芳ら4人の俳優が特別招請人士として出席、梅蘭芳と周信芳の二人が発言した。このうち周信芳は京劇の改革に意欲的な発言をしたが、梅蘭芳は京劇改革については語らなかった。

郭沫若と茅盾は文革終結後まで生き延び、名誉ある職位にも就いていた。しかし、郭沫若は毛沢東に厳しく叱責を受けていたことが知られており、文革中には「私が以前に書いた全てのものは、厳格に言えば全て焼き尽くすべきで、少しの価値もない」と自己批判をしている。子供の一人は文革中に自殺した。

茅盾は文革でも表だって批判されなかったが、それ以前から彼を批判する資料が共産党内の組織で作られていたとされる。著名な作家でありながら、新中国になってからは小説の発表がなく、評論の類も1960年代以後は書いていない。

徐悲鴻は早くに1953年に他界している。

フェドレンコは2000年まで在世だったが、彼が交流した中国の作家、芸術家たちの運命をどのような気持ちで見ていただろうか。