▲冠雪した燕山々脈。長城をさがしたが、見つからなかった

いまから思えばほとんど笑い話に等しいが、中国には「革命」をしに行ったのだ。1970 年代のことだった。留学先だった北京語言学院の学十楼(学生寮)に落ち着き、学院路から331路線のバスに乗って「進城」(城内に入ること)する余裕ができたころ、早くも革命の希望は潰えた。街を歩く人、疲れきってバスに乗っている人たちの表情や殺伐とした街景、国営商店や食堂の惨状を眺めているうちに、これはどうも間違ってしまったようだ、と気づいたからだ。それからは「革命」ではなく、中国の辺境地帯を歩くことに情熱を傾けた。

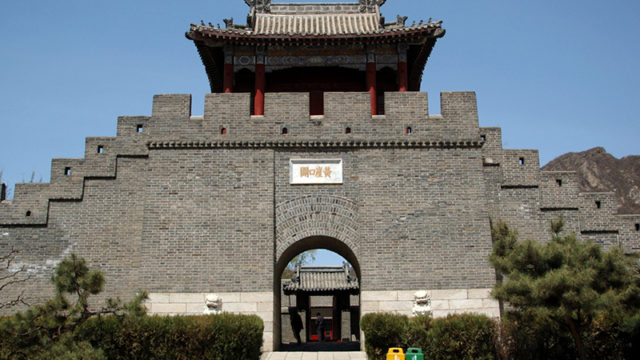

初めて万里の長城に行ったのもそのころのことだった。初日の出を見るため、北京市内からバスをチャーターして向かった八達嶺はまだそれほど観光地化されていないころで、城壁にとりついている見物客もまばらだった。まだ若かったので左手の勾配がきつい「男坂」を登った。頂上からのぞんだ南の方角にはただ茫洋とした朝霞みの風景が広がるばかりで、北京市街の古景をのぞむことはできなかった。元旦の朝の冷気は厳しく、当時、やっと出まわりはじめた流行の鴨絨服(ダウン・ジャケット)を来ていても、骨を刺すような寒気に震えた。これが万里の長城との邂逅だった。

▲南宋の臨安にも街を行き交う無数の小運河があったにちがいない

中国の辺境地帯を歩く旅は、子供のころから抱きつづけてきたユーラシアを探検する夢にみずからを仕向けていったからに違いない。やがて入学した全寮制高等学校の図書館で、あるいは寮の居室で読んだコズロフやハズルンド、ラティモア、アトキンソン、ル・フェーヴル、ボンヴァロ、スタイン、そして橘瑞超らの探検記はまだひげも生えそろわない少年を中央アジアの砂漠地帯へ誘い、夢や妄想がかぎりなくふくらんでいった。幼かった探検の計画は、あくまでもユーラシア大陸のこっちからあっちへ向かう大陸横断の旅だった。それもなぜか、徒歩でなければならなかった。その意味で、中国に身を置くことはすこぶる便利だったのである。

あれから幾星霜、気がついたら中国に生活者として滞在した時間は 16 年にもおよび、往来した回数はもうととうてい数えきれるものではない。しかし、アジアとヨーロッパを橋渡しする中央アジアをこの足で一歩一歩這うように進む計画は、いまだ果たせないでいた。そんなときトルコ航空が関西空港からイスタンブールまで中央アジア上空を横断する航空路を開き、それを記念したほぼ無料に等しい招待旅行にもぐり込むことができた。旅の始まりは中国文化が高度に爛熟した南宋の臨安にしたかったのだが、そうもいかない。目的はトルコに行くことではなく、まだ足では歩いていない中央アジアをせめてはるか上空から確認することだった。中国の大地にのたうつ万里の長城を空からながめてみたいという気持ちもあった。

懸け橋としての日本海

右の機窓に白く波立つ日本海が輝いている。そのなかにリアス式の入り組んだ海岸線を美しく際立たせた隠岐の島々をのぞむ。エアバス機は淡路の南岸で北に大きく旋回して瀬戸内海から中国地方の上空に進入し、たったいま鳥取県を飛び越えて日本海に達したのだった。かつて山陰の海岸に立ってこの大海に対峙したとき、その縹渺として神々しくもある広大な海原に呆然とすることがあった。しかし、機窓から鳥にでもなったつもりでふわふわとこの大海原を俯瞰していると、やがて前方に朝鮮半島の陸影が見えてくる。機内誌の航路図に印刷された日本海は、半島から沿海州に沿って弧を描いてたゆとう内海である。対馬海峡と間宮海峡が細くくびれている。地図を眺めながら、勢いをつければ、ひょいっ!と跳んで渡れるのではないかと妄想する。とても近い、のである。

▲乾燥して小さくなった梅乾菜。小腹のすいた通行人がつまんで味見していく

上対馬にある魚瀬の海岸で、あるいは半島南岸に真珠のように散らばる多島海の島嶼から、お互いの島影を認めあうことができる。海峡はそれほどに狭いのだ。古人も、渡れるのではないか、と妄想したにちがいない。そして、中国や朝鮮半島の人や物ばかりか、これから行こうとしているアジアの最果ての気配までが海峡を越えて渡来し、日本からは人の移動とともに古伊万里などの物産もイスタンブールのトプカプ宮殿などに旅立っていった。いにしえの人が、妄想を妄想と諦めなかったことによって果たされた異文化の交叉であろう。

エアバス機は浦項(ポハン)北岸から朝鮮半島に進入し、ソウル上空で東に旋回して黄海に出た。大連沖の渤海湾をすぎれば、もう天津である。そこから北京上空を通過し、一気に内モンゴルの呼和浩特(フフホト)あたりまで飛んでいく。その間、海原のような灰白色の大地に展開する山脈の稜線に幾筋かの人工的な構築物を見つけたような気がしたが、眼の錯覚だったかもしれない。山並みは北京の北西郊外にひろがる燕山々脈だったにちがいない。月から見える地球の構築物は万里の長城とオランダの堤防だけ、とは有名な話だ。初めて月面に着陸したアポロ11号のアームストロング船長がそのように語ったとされる。ところがこの話は、中国初の宇宙飛行士である楊利偉によって否定された。楊は地球の周回軌道を飛行した中国国産宇宙船の神舟5号から、長城は見えなかった、と証言したのだ。いったい、どちらの話が正しいのだろうか。

エアバス機は北上をつづける。内蒙古に達すればそこはすでに北緯42度、同緯度帯にある遥かなるイスタンブールに向け、翼は太陽を背負って西へ進路をとる。

中国近世の百万都市

機窓に映る河北平原の殺伐とした風景を見ながら、この旅の精神的な起点とでも表現すべき南宋の臨安に気持ちをスリップさせる。そこは、いま、杭州とよばれる浙江省の省都である。東シナ海に向かって大きく口を開けた杭州湾の最奥部から銭塘江を遡ると、ほどなく川岸にかつての臨安が顕現する。一国の首都を拝命したことのあるこの街は、たとえば日本における奈良の都のように、いまでもそこはかとない品の良さを醸し出し、民度の高さを誇っている。銭塘江の北岸から鳳凰山を右にみて数キロも進むと、西湖の鏡面に蓮の葉が静かに揺れているのを認めることができよう。夕陽を背にした柳や池亭の屋根のシルエットが水面に映り、その息をのむような美しさは凡庸な旅人をにわか詩人にする。蘇軾の「飲湖上初晴後雨(湖上に飲す、初め晴れ、後に雨降る)」連作の2首目である。

水光瀲艶晴方好(水光瀲灔とし 晴れてまさに好し)

山色空濛雨亦奇(山色空濛として 雨もまた奇なり)

欲把西湖比西子(西湖をもって西子に比せんと欲すれば)

淡粧濃抹總相宜(淡粧、濃抹 総て相い宜し)

西子とは、春秋末世の越国苧羅(浙江)において美女の誉れ高かった西施のことであろう。西湖が西子湖と別称される所以でもある。

モンゴル襲来前夜、臨安は100万の人口を擁す世界都市であった。マルコポーロにおくれること約半世紀、この街に到着(1345年)したアラブ(モロッコ)の大旅行家イブン・バットゥータはその著『三大陸周遊記』で「南海より黄河の国へ」の章に記している。

(ハンサーは)六つの区にわかれ、それぞれが城壁に囲まれ、その外に大城壁が繞らしてあった。……翌日、ユダヤ人門というのから第二市区に入った。そこにはユダヤ教徒、キリスト教徒、太陽を崇拝するトルコ族などが住み、その数も多い。この市区の長官はシナの人で、到着後第二夜はその人の邸にとまった。三日目に第三市区に入ったが、そこにはイスラム教徒が住んでいる。ここは美しく、市場もイスラム諸国における如く整えてあり、またモスクもそちこちにある。

ここでいうハンサーとは、南宋の首都だった臨安(杭州)のことだろう。バットゥータの記述によれば、6区に分かれていた都市の第3区に至るまでに3日の時日を要している。現在の杭州市は、チョコレート色のタクシー、上海サンタナ号で疾走すれば、東西南北を1時間もかからずに巡ることができる。当時の国際都市臨安の壮大な規模をここに垣間見る思いがする。

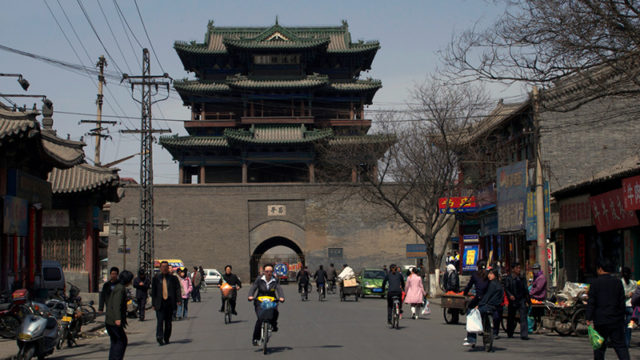

この街にはまた、ユダヤ人、トルコ人、アラブ人などが中国人と混ざりあって住み、イスラム教やユダヤ教、キリスト教などがおだやかに折り合っていた。異民族が混住し、異なる宗教が同居する国際都市だったのである。そして中国における歴代の諸都市がそうだったように、この街もまた城郭都市であったことがバットゥータの周遊記からみてとれる。通商の必要から、集まる物資と情報を管理し、都市を防衛する堅牢な城壁が幾重にも築かれていたのだ。

ここで、もうひとつ記しておくべきことがある。それはウィットフォーゲルが『オリエンタル・ディスポティズム』の中で、いわゆる「水の理論」として提起した専制国家の成立条件である灌漑・水利施設の存在だ。それは税糧としての米、あるいは江南の豊な物産と洗練された文化を北に移出するため、隋の煬帝期に開削された古運河のことをも指している。臨安から揚子江、淮河、黄河の三大大河を横切って北京に達する全長1794キロメートルの大運河は、中国史上、万里の長城と並称される大土木事業であった。

上に挙げた異民族の混住、大規模城郭都市、そして灌漑水利施設などは、驚くことにこれから訪れようとしているイスタンブール(コンスタンティノープル)の魅力を説明する要素でもあるらしい。北緯30度の臨安から42度のイスタンブルにいたる文明発祥、都市形成の黄金ベルト地帯とでもいうべき南北わずか12度域内の東と西に、おなじ時期、世界帝国の首都が並存し、おなじような都市相を形成していたことは、ユーラシアの両極に興った歴史の奇跡といわざるをえない。

翼よ、あれがバルハシ湖だ!

追憶の世界を徘徊して臨安の面影を追いかけているうちに、エアバス機は内蒙古の包頭(パオトウ)上空を通過し、砂漠の南に展開する祁連山脈に沿って西進している。包頭は陰山々脈の南に展開する砂漠の都市である。歴代の長城はこのあたりをのた打っていた。すぐ北に遊牧世界が展開していたからだ。ここからオルドス砂漠に沿って西南方向に向かった長城は、河西回廊に侵入すると武威、山丹、張掖などのオアシスをかすめながら西に向かい、明代長城は嘉峪関で終わる。明代以前の歴代長城はそこから祁連山脈、あるいは疏勒河に沿ってゴビの懐奥深くまでつづいていく。

▲バルハシ湖は中央アジアの大地に東西500キロの長さを誇る

気流の悪いところを通過しているのだろう。エアバス機は、地図を指すペン先が左右に大きくぶれてしまうほど激しく揺れている。トルコ航空のローマ字コードは「THY」である。出発前、これは「とても、ひどく、揺れる」の頭文字をとったのだと悪口をいう人がいたが、諧謔の利いた戯れ言にすぎない。エアバス機の航路は、面白いことに、スウェーデンの大探検家スヴェン・ヘディンに招かれて中央アジア探検隊員となったハズルンドが分隊として担当した蒙古・新疆ルートとぴたり一致している。このことは、今回の旅を思いついた理由のひとつでもある。70年以上も前に大探検家がたどった道程を、せめて空からでも敷衍してみたいと思ったのだ。それほどに中央アジアに対する思いは強く、ヘディンやハズルンドの航跡に嫉妬さえ覚えていたのである。

▲カスピ海が見えてきた。地上には引っ掻いたような線(道路か)が無数にみられる

ヘディンの中央アジア探検は1927~30年にかけて敢行され、分隊としてハズルンドが分け入った蒙古・新疆地域への調査行は張家口(直隷=河北省)から北上して内蒙古の呼和浩特を経由し、包頭、バイシャンダイスメ、カラヂヤ、カラホト、哈蜜(ハミ)、ウルムチを経てチュグチャクへと北上していく。ウルムチまでの行程はこれまでに何度か地上を歩いたことがあるので、機窓のシェードを降ろして時差ぼけ予防の眠りに入る。ランチとディナーを繋ぐおにぎりサービスが始まって美人乗務員に起されたのは、ウルムチ郊外の石河子をすぎてエビノール湖にさしかかるころだった。このあたりからしばらくは、中央アジアに点在する湖を楽しむ。超乾燥地帯にいくつもの湖沼が点在している。大自然のシステムは、なぜ、こんなにも調和がとれているのだろう。

機窓にアラコル湖が映り始めた。エアバス機はすでに中国国境を越え、カザフスタン上空を飛んでいる。ここはもう、中央アジアである。やがて東西500キロメートルにもおよぶバルハシ湖の尻尾が視界に入ってきた。この湖は、海馬(竜の落し子)が砂漠に横たわったような形をしていて興味深い。荒涼とした大地に湖面が藍天を映し、白く青く光っている。その不思議な光景に見とれてしばらく言葉を失う。

海馬の頭が翼の後ろに消えた。ふたたび乾燥の大地! 人為的に掻かれた直線が幾筋もランダムに走る。遊牧民の生活道路であろうか。そんな風景が1500キロメートル、約2時間ほどもつづくのだ。また、うとうとする。次に眼が覚めたときには、アラル海が後方に飛び去ろうとしていた。トルコ航空機はすでにウズベキスタン領空にある。もうすぐカスピ海に到達するはずだ。まだ地図でしかみたことのないユーラシアに塩水をたたえる大海……。エアバスはトルクメニスタン領に属するカスピ海東岸の上空1万メートルを成層圏の大気を切り裂きながらバクーをめざして疾飛している。バクーはカスピ海西岸に位置するアゼルバイジャンの首都で、その緑ゆたかな風景を時差に疲れた瞳のこやしにしていると、すでに中央アジアが終わりつつあることに気づかされ、すこし悲しい。すぐ隣国はアルメニアであろう。この国には芳醇なコニャックがあったことを思い出した。

アララート山の雄姿

▲頂上付近で船の残骸が見つかったというアララート山

アナトリアは東高西低の大地だ。その東の高みを象徴するのがマウント・アララート(5165メートル)だろう。ノアの方舟が漂着したという神山である。いま、左の機窓に天を突く名山が見えている。アララート山にちがいない。稜線の左にこぶのような小山を認める。あれは、小アララートとよばれ、それらの山ぶりがしみじみと美しい。19世紀後半、ロシアの探検隊がこの山の登攀に成功し、そのとき、頂上付近に船の残骸を発見したと伝えられている。ほんとうかしら。真偽はときとして深く追い求めないほうがお伽めかしく、かえって夢がふくらむことがある。アナトリアの大地はアララート山を頂点とし、ヨーロッパを含む以西にこの山をこえる高山はない。

▲ガラタ塔。ここに登るとイスタンブールの街をぐるりと俯瞰できる

ノアの神山が後方に遠ざかっていく。うすくたなびく雲の切れ間に、大型集落が広がっている。ここはエルズルムの上空あたりだろうか。右手にはトラブソンとかサムスンの港町があるはずだが、飛行機はアナトリアの懐深く飛んでいるので、黒海を望むことはできない。シバス、カイセリ、クルッカレと進む航路上には姿の美しい山並みがつづき、それらの斜面に山城が散見される。アンカラを越えるとまもなく、一筋の河川が西行しているのを認める。トルコ共和国の建国の父、ケマル・アタチュルクは、英国に後押しされたギリシャ軍をここで撃退した。歴史はこれをサカリヤ河の戦い、とよぶ。ブルサ上空に達したエアバス機は翼をふって機首を西北に向け、一路、マルマラ海にむかう。アジアの東端から始まった12時間の空の旅が終わろうとしている。イスタンブルは、もう目と鼻のさきだ。

マルマラ海にしずむ夕日

かつて、コンスタンティノープルと称されたこの都市を、日本語では長く君府とよんできた。ビザンティンの栄華を敬して余りある美称ではないか。オスマントルコ帝国のメフメット二世がコンスタンティノープルを攻略し、熟柿のようにおちたこの街とともに東ローマ帝国も崩壊した。やがて、コンスタンティノープルという名前がイスタンブールに改められても、日本人は近代に至るまで君府という栄えある旧名を使いつづけた。

▲イスタンブールの旧市街。ガラタ地区には小さなトラムが走っている

マルマラ海に落ちる夕日が鏡のような海面に反射して黄金色に輝き、往き交う船舶はその光の中で、一瞬、モノクロームのシルエットになる。ボスフォラス海峡の潮は、ゆるやかに蛇行しながらまだ見ぬ黒海にむかって流れていく。トルコ航空機がフライトの終わりを誇るかのように翼を揺らしながらファイナル・アプローチに入りはじめた。かつて、コンスタンティノープルとよばれた旧市街からの接近である。黄昏の斜光にモスクの光塔(ミナレット)が長い影を引いて幻想的である。海からの敵を阻んだ城壁のなごりがあちこちに散見される。右手はるかに、古代からこの都市を潤した水道橋の水利施設も見える。ビザンツ帝国時代、異教徒に属するジェノヴァ商人が住んだのは、ハリーチ(金角)湾を南北に結ぶガラタ橋のむこうの新市街だった。いま、ガラタ塔がその残り香を現代に伝えている。この街も、また、連綿と続いてきた歴史のなかで、南宋の臨安と同じように異民族が混住して異なる宗教が同居し、城壁に護られ、専制国家の条件とされる灌漑・水利施設が機能してきたのだ。

エアバスA340機は12時間の飛行を終えてイスタンブールに到着した。空港から旧市街を通り抜けてガラタ橋のたもとまで路線バスに乗り、アジアサイドのユスキュダルが見える海浜のプロムナードを歩いてみる。潮風が肌に心地よい。いまいる地区はボスフォラス海峡とマルマラ海に隔てられたヨーロッパの東端に位置するのだが、そこに吹く風や漂う空気感には対岸のユスキュダルからアナトリアを経てカスピ海を越え、はるかユーラシアの東端に連なる乾燥と湿潤の東アジアの微香がただよう。そう感じたのは、この国の人々が歴史のなかでアジアの民と同じ大地を共有し、共通の遺伝子を濃厚に宿しているからだろう。オスマン帝国末期のヨーロッパ志向、アタチュルクの近代化政策はこの街に西洋の表面を導入したが、明治維新で近代国家の仲間入りを果たした日本人がメンタルな部分では、なお、アジア人でありつづけているように、この街の人たちもアジアの心に誇りを抱いている。ここは、まぎれもないアジアなのだ。アジアの最果てなのである。

▲ボスフォラス海峡の埠頭。小さなモスクとその光塔(ミナレット)が美しい

暮れなずむイスタンブールの空に屹立するモスクの光塔に眼をやると、そこから1日の終わりの礼拝をうながすアザーンが拡声器を通して流れてきた。その金属的な音声を聞いたとき、明日から始まるアナトリアへの日程を前にして、もう旅の大半を終えてしまったかのような満足感を覚えるのだった。

〔参考文献〕

網野善彦『日本の歴史「日本」とは何か』(講談社、2000年)

J・ジェルネ著、栗本一男訳『中国近世の百万都市』(平凡社、1990年)

ウィットフォーゲル著、湯浅赳男訳『オリエンタル・ディスポティズム』(新評論、1991年)

妹尾達彦『長安の都市計画』(講談社選書メチエ、2001年)

イブン・バットゥータ著、前嶋信次訳『三大陸周遊記』(角川文庫、1961年)

ハズルンド著、内藤岩雄訳『蒙古の旅 上・下』(岩波新書、1942年)

深田久弥『世界百名山——絶筆41座』(新潮社、1974年)

松枝茂夫編『中国名詩選』下(岩波文庫、1986年)