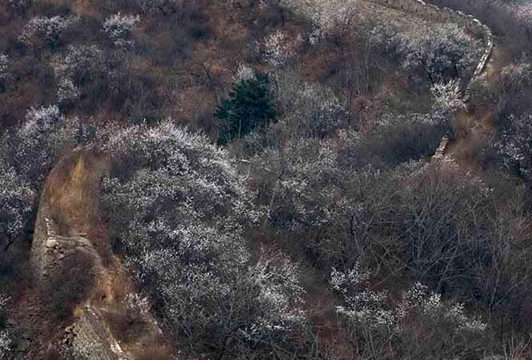

△十八盤(農村客運バスの停留所)。三岔から偏関に向かう途中の黄土高原の真っ只中にある

古来、黄沙は朔風とよばれたゴビからの北風にのって中原に吹きだまり、これから訪れる山西と陜西の省境に展開する偏関や寧夏の台地にうず高く降り積もった。その高さは20~150メートルにも達するというからすごい。

黄沙が堆積した一帯は黄土高原とよばれている。広さは40万平方キロを超え、日本の国土面積をかるく上まわってしまう。そんな大地を南から北へ、そして北から南へとオルドス(鄂爾多斯)砂漠の淵を大きく湾曲しながら流れているのが中国第二の大河、黄河である。

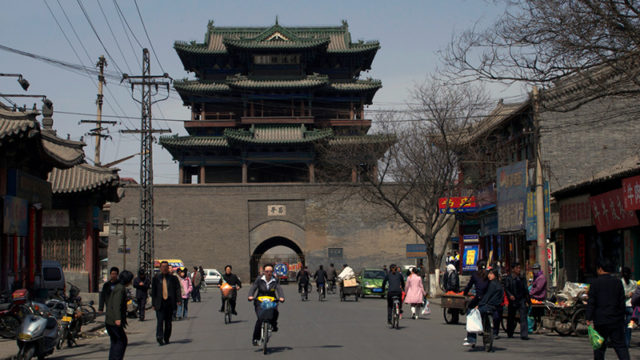

◁高見から偏関の町を望む。鼓楼(偏頭関)を中心に街路がのびている。後ろに広がるのが黒駝山麓だ

万里の長城が黄河と交叉して絶景をなす偏関という土地があるらしい。大同から1日に1本しかない列車に乗って、いま、そこへ向かおうとしている。北京から直線距離でおよそ800キロのところに位置する黄土高原の真っ只中だ。

山西省南部と陜西省への分岐点になっている朔州という駅で、鉄路は国営から民間セクターの管轄に変わる。とつぜん私鉄になった列車に乗りつづけ、三岔という待合室もない無人駅で降りた。大同から6時間の距離だ。人気のないホームで、さてどうしたものかと途方に暮れていると、どこからともなく数台の白タクが現れた。運転手に偏関の方へ行きたいのだが、と告げると、まず数キロ先の集落まで移動し、そこで偏関までの車をさがせばよい、と言う。この車では、遠すぎて無理らしい。とりあえず、三岔の駅から15分ほど離れた集落までむかう。

黄土高原を走る

埃っぽい殺伐とした集落に着くと、人や車が右往左往している。ミニバンの白タクと偏関までの値段交渉をして乗り込む。90元に値切った。車は集落を抜けると一気に黄土高原の縹渺とした風景のなかに放り出され、うねるような大地を這うように進む。途中、十八盤という見晴らしの良い高見で小休止をした。白タクはバス亭のそばに停止した。標識には農村客運站(農村客運ステーション)とあり、地名の十八盤が大書され、始発が朝の8時30分、最終は夕方の16時35分と早い。前の停留所が珍珠荘王で、次が明灯山とある。まことに農村らしい鎮名ではないか。停留所のそばには煙草の空箱やジュースのパックが落ちているので、案外、人の往来が多いのかも知れない。できることなら、この農村客運のバスに乗って行きたかったと思う。

△鼓楼の近くで店開きする露天商。大抵の生活雑貨が揃っていた

咎める者はたれもいないので思いっきり前を拡げ、果てしない黄土高原にむかって放尿する。ほとばしる液体はあっと言う間に黄色い大地に吸収され、すぐに乾燥地帯の風景にとけ込んでしまう。

朔風にのって飛来した黄沙が何千年、何万年という悠久な時間をかけて積もり、高原になった大地が眼の前に展開している。地平線の彼方まで草はまばらで、黄色い土の地肌が露出している。中国の大地に流れる気の遠くなるような時間の堆積を感じる。ゆるやかに起伏する黄土高原をさらに2時間ほども疾走し、白タクのミニバンはやがて目的地である偏関の雑踏にたどり着いた。

△窑洞が連なる偏関の町。入り口は煉瓦積みだが、その後ろは黄土を掘り抜いた洞窟で出来ている

◁鼓楼と黒駝山。メインストリートは唯一の娯楽と社交の場である

窑洞と美人の町

偏関は万里の長城の「外三関」と称される雁門関、寧武関、偏頭関のひとつで、九辺鎮の軍事行政区画のひとつであった山西鎮(=太原鎮)を統括し、古来、対モンゴルの軍事戦略上きわめて重要な地位を占めてきた。明の洪武23(1390)年、土の関城が設けられ、万歴3(1575)年には突破するのが困難な関口に改修された。西は黄河に向かって緩やかに海抜を下げ、東は葦芽山北部山系の黒駝山を目指して海抜が上がり、偏った高度を呈しているので、偏関と称されるようになった。城壁の周囲は約3キロで、西は河曲、南は晋中(山西省央の都市、晋=山西の古称)、北は内モンゴル、東は寧武、大同への要路となっている。ついでながら、山西の「山」が太行山脈を指しているのは言うまでもない。

△老牛湾。手前が山西省で、黄河の対岸は内モンゴル自治区と陝西省の黄土高原だ

偏関には窑洞という名の横穴式住居が、鼓楼を包囲するように広がっている。窑洞は降り積もった黄土が風雨で浸食され、あるいは陥没した垂直の断崖にアーチ形の横穴をうがち、入り口に扉をつけた簡素な居住空間である。夏は涼しく、冬は暖かい。窑洞は、毛沢東らが住居やオフィスに使ったことで世界に知られている。毛の率いた軍隊は蒋介石の前後5回にわたった掃共作戦(1930年12月〜34年10月)に堪えきれず、江西省の中央蘇維埃(ソヴィエト)の根拠地を放棄して湖南、貴州、雲南、四川、青海、甘粛などの西部各省を大きく迂回し、全行程1万2千キロの「長征」(ロングマーチ)を経て延安に達した。城壁を有し、鼓楼を核とする偏関が中国の他の郷鎮とその街相で一線を画すのは、この独特な横穴式住居が街をおおっているからだろう。

旅の荷物をおろした旅館も窑洞だった。便所は院子(庭)の片隅に畦が掘ってあり、そこで片付けろという。宿の主人が部屋までバケツを持ってきてくれ、夜はこのなかにするがよい、と説明してくれた。1泊10元の宿賃では、仕方のないことだろう。

ひと休みして、長城と黄河が交叉する絶景の地への足をさがす。タクシー運転手によれば、そこは老牛湾という黄河の沿岸らしい。往復4時間ほどの距離だというので、すぐに出発する。

△黄河の対岸に入水する土長城の遺構が認められる(内モンゴル自治区側)

老牛湾への行程は過酷だ。でこぼこ道をどこまでも北行する。やがて黄土層を一気にくだる細い分かれ道に入り、小さなタクシーは悪路をもんどり打ちながら50メートル以上も高度を下げた。すると断崖のむこうに青い水面が見え隠れしてきたではないか。あれが黄河にちがいない。運転手が、老牛湾、とつぶやいて前方を指さした。

そそり立つ断崖の上に小さな平地があり、そこから老牛湾の絶景をながめる。ここは山西省と陜西省、そして内モンゴル自治区が境を接する三角地帯なので、対岸はきっと内蒙古だろう。そこには黄土高原を這うようにくだって黄河に入水する長城の遺構がはっきりと認められる。大河を隔てたその先の絶壁の上には半壊した烽火台が、かつては韃靼人のホームグランドであったモンゴルの大地を睥睨している。長城と黄河、烽火台と役者のそろいすぎた雄景に圧倒され、しばし言葉を失う。

帰路は南流する黄河にそって南に10キロほど下った万家寨まで進み、大河に架かる吊橋を徒歩で渡ってみた。対岸の人に、ここはどこですか、と聞けば、オルドス、と答える。やはり内モンゴルだったのだ。

偏関に帰り着いたのは黄昏のころだ。窑洞の住人たちが夕餉の支度にかかっている。鼓楼の周辺には屋台が店を開き、あちこちに団欒の花が咲きはじめた。粉食地域なので地元の人たちはあまり米を喰わない。習慣に従い、唐辛子の効いた牛肉面を注文してあたりをながめると、女性はどの顔も美しく、品がよい。夜目にきれいなのではなく、ほんとうに美人なのだ。そんな思いを見透かしたかのように、隣りの客が、偏関は美人の郷なのですよ、と誇らしげに話しかけてきた。

偏関から府谷へ

万里の長城は偏関郊外の老牛湾で黄河を渡った。巨龍はオルドス沙漠に侵入したのだ。石ころだらけの荒野が陝西と寧夏の省境を南に深く喰い込み、農耕を不可能にしている。ここには、古来、遊牧騎馬民族が跋扈した。

◁河曲付近の黄河東岸。対岸は陝西省で、山の向こう側にオルドス砂漠が展開している

翌朝、これからオルドスの東辺に沿って鎮北台のある楡林まで、一足先に渡河してしまった長城を追いかける。オルドスとは青海から甘粛を北上してきた黄河が寧夏を通過し、内モンゴルに達したところで西の賀蘭山、北の陰山山系、そして東の呂梁山脈に行く手を阻まれ、西から東、北から南へと巴彦淖爾、包頭、托克托あたりで2千キロほども大湾曲する内側の砂漠地帯のことだ。この大湾曲部は河套とも称される。河套の「套」は袋状のもの、あるいは形態を指す言葉で、大きく湾曲する黄河が北の大地をまさに袋状に包むように流れているのでこの名前が付いたのだろう。万里の長城はこのオルドスの東辺に位置する偏関と、西辺の銀川南郊にある横城堡で2度にわたり黄河と交叉する。

この寂寞とした砂漠のオルドスも、古代においては樹木が茂る森林だったらしい。青銅器文化から鉄器文化へと時代が変遷し、採掘した鉄鉱石を溶かすための火力が必要になった。このためオルドスの森林は徹底的に伐採され、木材は灼熱のエネルギーとなって鉄を溶解させ、鉄器文化の発展に寄与した。匈奴をはじめとする北方騎馬民族に敵対するため、鉄製の武器や農具の生産に役立ったのだ。このために、緑深かった森林は砂漠化した。

△保徳(手前=山西省)と府谷(前方=陝西省)を結ぶ黄河大橋。路線バスは保徳が終点なので、徒歩で黄河を越えて陝西省に入る

これから路線バスでオルドス砂漠の東辺をたどり、神木、楡林へと向かう。長城を行く旅のなかで、おそらくもっとも過酷な行程になるだろう。

中国の道路でもっともよく整備されているのは高等級公路だ。都市間をむすぶ高速道路などがそれにあたる。その次は国道で、以下、省道、県道、郷道となる。快適に走ることが出来るのは省道までで、県道以下は悪路が多い。これから目指す神木や楡林までは省道と県道、郷道が混在する地帯なので、でこぼこ道や砂ぼこりに悩まされることだろう。

偏関を朝早くに出発したバスは、客を拾いながら黄河沿いを南行する。大河の向こうには絶壁の黄土層とオルドス砂漠が展開する。悪路に激しく揺れるバスは、やっと追いついた黄河の東岸を走る。途中、河曲で休憩があったので、油餅と蛙の脚の唐揚げで朝食兼用の昼食を摂る。東西南北に大きく曲がりながら中国の大地を流れる黄河は、しばしば「千里一曲」などと称される。この大河が大きく湾曲しながら進む様子を巧みに表した表現だと思う。いまいる河曲とは、その千里一曲のひとつなのだろう。路線バスは朝に偏関を出発し、4時間ほどで省境の保徳に到着した。まだ山西省である。バスはここまでだ。下車して、黄河大橋を徒歩で渡り、西隣りの陝西省に入る。長い橋には欄干もなく、越境する人たちが大きな荷物を抱えて対岸の街、府谷をめざす。橋の下には黄河の濁流がある。

〔参考文献〕

王国良・壽鵬飛編著『長城研究資料両種』(香港龍門書店、1978年)

山西省地図編纂委員会『山西省地図册』(中国地図出版社、2002年)

陜西省地図編纂委員会『陜西省地図册』(中国地図出版社、2001年)

羅哲文顧問、林岩・李益然編『長城辞典』(文匯出版社、1999年)