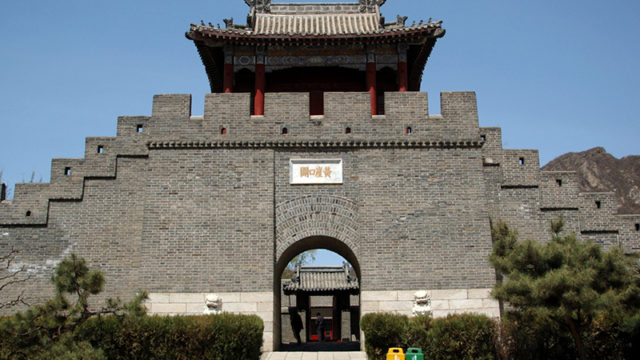

▲宣化清遠楼(鐘楼)。楼内には明の嘉靖18(1539)年に鋳造された直径1.7メートル、高さ2.5メートルの「宣府鎮城鐘」が保存されている

◁万里の長城全図、赤色が明代長城(株式会社日立デジタル平凡社/世界大百科事典より)

北京駅から明代長城の北限──独石口をめざして、張家口、大同方面行きの列車に乗る。途中で南口駅、そして昨日に訪れたばかりの居庸関を左の車窓に見ながら、やがて青龍橋駅に達した。南口駅の「南口」というのは、居庸関の南口という意味だろう。居庸関長城の八達嶺寄りには北口があり、近代以前の時代には、この二つの関口が京師(首都)への入り口になっていた。青龍橋駅からは中国の鉄道の父と尊称される詹天佑(1861-1919)が京張(北京-張家口)鉄路の山越えで設計したスイッチバック方式の複雑な運行を楽しむ。京張鉄路は北京の西部に屏風のように立ちはだかる太行山脈と、西北部を護る燕山々脈の繋ぎ目の比較的に高度の低い山間を縫うように走っている。山脈を越えると大地はふたたび平原にもどり、列車は河北省の宣化(古名:宣府)をめざして驀進する。

宣府鎮の要衝

河北省の宣化は明代九辺鎮の三つ目の要衝で宣府鎮の中心にあった。宣府鎮は居庸関から河北と山西の省境を流れる西洋河(陽高県)沿岸の平遠堡に到る区間で、全長は1023里(=512キロ)に達する。沿線には紫荊関、倒馬関、独石口、宣化古城、張家口(大境門)などがある。ここも京師(首都)防衛の要で、一帯の長城は二重、三重にも張り巡らされ、突破は困難を極めた。これから長城の北限として注目すべき独石口にむかう。

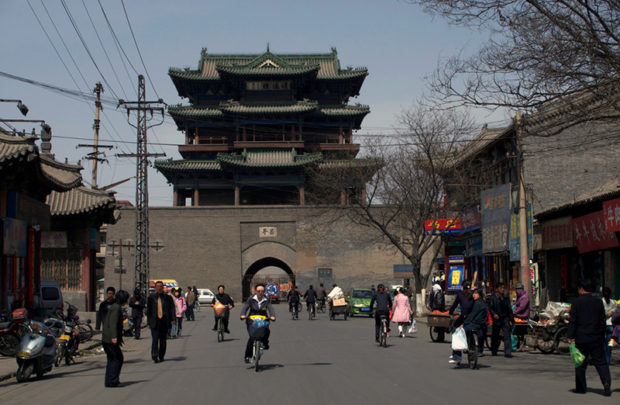

張家口市は市街地以外に6区(橋西、橋東、宣化、下花園、万全、崇礼)、10県(張北、康保、沽源、尚義、蔚、陽原、懐安、懐来、涿鹿、赤城)を管轄している。宣化は張家口市の行政区画に属し、区(宣化区=市街地)と県(宣化県=郊外)からなり、古称は宣府だ。近代以前の中国においては「神京右臂、防御辺垣」(京師の右腕を担い、辺境を防衛する)と謳われ、いま隣で中堅の都市として栄える張家口などよりもむしろ格上で、宣府鎮における軍事の要衝だった。この街の骨格は、他の中国の歴史都市とおなじように鐘鼓楼を中心に形成された。鐘楼の正式名称は清遠楼(明成化18=1482年創建)で、鼓楼は鎮朔楼(明正統5=1440年創建)と称される。鎮朔楼の「朔」はこの場合北とか北方という意味で、この意味のとおり「鎮朔楼」は鎮の北方、清遠楼の北側に位置している。

▲煉瓦の製造場。粗悪な煉瓦で建てた建築物が多い赤城は、村全体がくすんで見える

朝から昼間にかけては時刻をたずねるとき「幾点鐘」(何時の鐘か)と問い、黄昏どきからは太鼓を叩いて時を知らせたため、「幾更鼓」(何時の太鼓か)とたずねる。近代以前の中国においては、一夜を五更に分け、一更をさらに五点に分けて時間を計測した。朝は鐘をつき、暮れどき以降には太鼓を叩いたので「晨鐘暮鼓」という言葉も生まれた。

宣化の長城は宣化県と崇礼県の県境で山並みを這うように展開している。戦国中期の燕、秦、そして北魏、北斉のころから修築を繰り返してきたこの長城の東端はこれからむかう赤城県独石口につながり、西端は張家口市の市街地北端にそびえる山の麓に築かれた大境門につらなる。宣化市街に位置する清遠楼と鎮朔楼を観たあと、赤城往きのバスをさがす。ターミナルでは発車間際の車中でいかにも田舎者風情の男が3人連れに賭けトランプを誘われ、あっという間に数百元を巻き上げられてしまった。いかさまであろう。3人連れは旋(つむじ)風のようにあっという間に逃げさってしまい、影すらも見えない。騙された男は、車中で呆然としている。やがてバスは満員になった客を乗せ、赤城に向かって走り出した。

赤城温泉

宣化の汽車站(バスセンター)から国道112号線を赤城にむかう。約3時間ほどの道程だ。国道112号線は宣化を起点にして宣化県の郊外から赤城県を西から東に貫き、豊寧、承徳と北京の北西50キロ辺りの河北省域内を弧を描きながらぐるりと迂回してまわり、最終的には北京と天津の東方に位置する唐山までおよそ350キロを駆け抜ける。まるで北京を護る現代の長城のようだ。

▲赤城のメインストリート。ここを一歩はずれると土色の殺風景な街並が連鎖している

バスはやがて賈家営鎮とか李家堡郷などの村を車窓に見て、宣化県と赤城県の境を画する龍関鎮に達して小休止する。宣化を発車してから通過してきた小鎮には「営」とか「堡」、あるいは「関」などの名前が付いている村が多い。これはそこにかつて長城に沿った辺境を防衛する屯田兵が駐屯した事実を示している。これから向かう赤城のさらに北方に展開する独石口は遊牧地帯と直接対峙する外長城の北限だが、そのはるか南には北京の八達嶺や残長城、居庸関など第2線の長城につらなる城壁が山の尾根を這っている。龍関鎮はその長城の関口のひとつであろう。

国道112号線を疾走するバスがもうすぐ赤城の県城に突入するかと思われるころ、左手に温泉への分かれ道が見えた。赤城温泉だ。赤城県の西には燕山々脈のひとつ外側を西北方向に延びる大馬群山があり、温泉は県城の西8キロほどのところに裾野を拡げるこの群山の山麓に湧いている。

熱流出露数千年(熱泉が出露すること幾千年)

防疫強身即是仙(防疫強身 即ち是れ仙人の如し)

深知海上長生薬(遥か海上に長生の薬あるを深知す)

不及関外第一泉(それ関外の第一泉に及ばず)

明の万歴6(1578)年、直隷(直隷省)監察御史の黄応蘇は泉質の良さを見込んで上の詩文を揮毫し、赤城温泉を「関外第一泉」と讃えた。「関外」とは万里の長城の外側という意味だが、赤城温泉は外長城の内側にある。ここでいう「関外」は上述した八達嶺や残長城、居庸関などにつらなる京師(首都)防衛の役割を担った第2線長城の外側という意味にちがいない。

汽車站でバスを降り、鼓楼を中心に広がる砂塵にまみれた殺風景な県城を歩く。村はずれの崖の上に古い亭(ちん)が建ち、そこで子供たちが遊んでいた。亭の柱には墨の剥げかかった対聯が掛けられている。

革命先烈万古流芳(革命の烈士は永遠にその芳業を伝え)

人民戦士永垂不朽(人民戦士の勲功は永遠に朽ちえない)

▲赤城の古亭。村はずれにあり、付近に住む子供たちの遊び場だ

柱を支える斗形(ますがた)には五星紅旗のレリーフがはめ込まれ、年代を感じさせる。少なくとも1970年代以前の、いまだ社会主義が「健全」だったころの遺物にちがいない。開発から取り残された田舎でしか見ることのできない懐かしい風景である。亭に登って崖の下の空き地をのぞくと、そこは粘土質の土を固めた煉瓦の製造現場だった。赤城の村の建築物はその多くが粗悪な煉瓦造りで、それがいっそう風景に寂寥感を増幅させている。

長城の北限へ

翌朝、独石口へ行くバスをさがす。

鉄の床が抜けそうな30人乗りくらいの小さな路線バスに乗って、ひたすら北に向かう。はるか前方には大馬群山が屏風のように屹立し、その尾根あるいは山麓を独石口長城が這っているはずだ。

独石口はなぜ長城の北限になったのだろうか。大馬群山の南麓が大自然の大きな力で削りとられ、そこに農耕の大地が忍び込んだような地形をしているのだ。たっぷり湿気を含んだ南からの風が群山の南斜面にぶつかり、風が運んだ水分が雨となって降り、動脈瘤のような形をした肥沃な大地をつくったにちがいない。群山の北側に吹き抜けていった風にはもはや水分は少なく、樹木を繁茂させるだけの力を持たないので、そこに草もまばらな草原が生まれ、遊牧地帯となったのだろう。ごく簡単な自然の摂理である。

▲独石口に一軒だけある肉屋。前世紀70年代ころの北京郊外の雰囲気もこうだった

南風が運んだ水分をたっぷり含んだ群山の南面からは白河と黒河という二筋の川が流れ出している。それらの河川は北京の懐柔県まで来たところで合流し、密雲ダムを形成した。ダムから放流された水はさらに潮白河となって北京の東郊外を縦断し、最終的には天津の塘沽から渤海湾に流れ出している。潮白河は近代において天津まで大海を客船でやってきた旅客が北京へむかう内陸水路として遡行した白河のことだろう。潮白河は北運河とも接続され、豊富な水量を京杭大運河にも供給していた。路線バスに乗って約2時間、前方に小さな集落が見えてきた。あれが長城のある鎮(村)にちがいない。

独石口

古来、独石口は「朔方天険」(北方の天険)、「上谷咽喉」(谷にむかう喉もと)と称された。外長城の北限として、農耕地帯と遊牧地帯を往来する交通の要衝だっだ。九辺鎮のなかでは遼東鎮、薊鎮につづく三つめの宣府鎮の要衝のひとつでもある。

小雨のなかでバスを降りたところが鎮の中心らしく、小さな街路には野菜や肉、金物、雑貨などを売る商店が並んでいる。一気に40年くらい過去に引き戻されてしまったような風景だ。ちょうど1970年代後半の北京郊外にあった村のような雰囲気がただよっている。

▲独石口の土長城。宣府鎮をすぎると、このように小規模な長城が散見される

村人に長城の場所などを聞いてみる。鎮の南に大きな石が横たわり、長城は北だという。南の大きな石が鎮の名前の由来だろう。北の長城をめざす。数百メートルも歩いていくと、前方に平地を這う土長城が見えてきた。東の山の尾根を降りてきた長城で、道路を横切り、農地を這い、西側の丘に登っていく。城壁の崩れた部分を調べてみると、人為的に砕かれた石や砂利、泥土などで築かれ、煉瓦で覆われていない典型的な土長城である。基部は3メートル以上あるが、上部にいくに従って細くなっている。数百年の風化で削られたにちがいない。

独石口長城の内部構造はこれまでに見てきた暮田峪などとおなじように石塊や砂利、泥土で突きかためられているが、外部は煉瓦で覆われていない。長城全線を俯瞰してみると、九辺鎮のちょうど中間あたりに位置する大同鎮以西の長城は概ね煉瓦をまとわない土長城である。長城の外装を煉瓦で覆うのは、構造物自体を堅牢にする意味が強い。それ以外には、敵に対して威圧感を与える目的もあったように思われる。

▲独石口の中心街。赤城や張家口行きのバスはここから発車した

近代以前の独石口は張家口と同格で、衛や庁(ともに古代中国の行政区画)の中心が置かれ、軍事的に枢要な地位にあった。明の第3代皇帝の永楽帝は北方征伐に際してここに駐屯軍を配置(永楽22=1424年)し、「九辺鎮の要衝」と称されるようになる。宣徳5(1430)年には北の開平衛(現ドロンノール)が独石口に移され、周囲6里(約3キロ)の城内には5600人の屯田兵が駐屯し、統括した北路官軍の人数は2万人を数えたとされる。北方遊牧民族が独石口近辺からいかに多く侵入を試みたのかが容易に想像される。

朽ち果てる寸前の土長城を見ているうちに雨勢が強くなり、目と鼻の先にあるはずの山岳部の長城に登ることは叶わず、鎮央にもどり街路を散策する。次の目的地、張家口行きの路線バスがあったので、後ろ髪を引かれる思いで独石口をあとにした。

〔参考文献〕

王国良・壽鵬飛編著『長城研究資料両種』(香港龍門書店、1978年)

河北省地図編纂委員会『河北省地図册』(中国地図出版社、2002年)

張廷玉〔清〕等撰『明史』巻九十一、志六十七、兵三 辺防(中華書局、1974年)

譚其驤主編『中国歴史地図集』元・明時期(中国地図出版社、1982年)

李景福主編『張家口名勝景観』(張家口市檔案館、1995年)