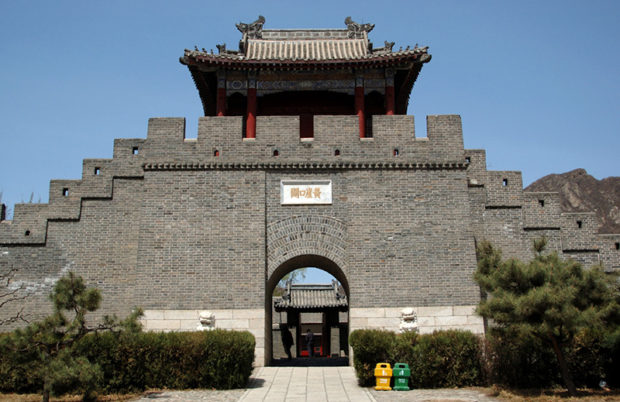

▲黄崖関(西城)。漁陽古地の山岳地帯を防衛する薊鎮の要衝

黄崖関──漁陽古地の重鎮

◁地図:万里の長城全図(株式会社日立デジタル平凡社/世界大百科事典より)

黄崖関は明代九辺鎮の薊鎮に属する馬蘭路の要衝で、古来、兵家必争の地として幾多の戦役がくりかえされてきた。紀元前の秦はこの地に県を設け、それが薊県となった。隋のころ漁陽と改名され、唐代に薊州となり、ふたたび薊県にもどったのは辛亥革命後の1913年である。

明の永楽帝は南京からみずからの根拠地である燕の国に遷都し、北京を首都とした。薊州は元の残党から京師(首都)防衛する軍事の要衝となり、堅牢な長城が修築された。そのひとつが黄崖関だ。嘉靖29(1550)年、薊州総督(翌年には薊遼総督)が置かれ、順天府(北京)、保定、遼東を統括する。長城関連で言えば薊鎮総兵は北京から150キロ離れた河北省東北部の燕山南麓にある三屯営に置かれていたが、その名前は薊州にちなんで命名されている。薊州における長城修築の歴史は史料の世界では北斉までさかのぼることができる。『隋書』の「地理志」第二十五巻(中華書局版858頁)にある漁陽郡に設けられた長城の記述がそれだ。長城はおそらく、そのはるか以前から存在していたに違いない。このことから長城全体における薊鎮の重要性が理解できよう。

黄崖関への道

明代長城の起点となる山海関から黄崖関までは250キロほどの距離があり、その間には「営」や「口」、「峪」、「嶺」などとよばれる長城に付属した関所や屯営が連鎖している。現在の地図に記されているものだけでも秦皇島市と遼寧省の境界を走る長城線には九門口、駐操営鎮、台営鎮、燕河営鎮、劉家営鎮などがあり、隣の唐山市と河北省との境界をなす長城線には建昌営鎮、上営鎮、播家口、蘑菇峪、三屯営鎮、藍棋営鎮、挂蘭峪、馬蘭峪などが横たわっている。おなじ区間を明代の歴史地図でのぞいてみると三道関、黄土嶺、董家口、一片石口、箭捍嶺、界嶺口、桃林口、劉家口、河流口、冷口、建昌営、青山口、喜峰口、播家口などの古名が確認される。

▲薊県南駅。秦皇島から3時間半、県城から遠く離れていて乗降客は少ない

駐操営鎮などの「営」と表記された鎮(村)は長城の南側(漢界)数キロ以内に設置された屯営の名残だろう。長城の防衛任務を担った屯田兵が駐屯した関城だ。九門口などの「口」の字がついた名称は長城の関口であり、馬蘭峪など「峪」で終わる名前は山谷に位置する長城の要衝、そして三道関の「関」は山海関などとおなじように長城線の戦略要地に配された軍事拠点、黄土嶺のように「嶺」の字がつく名称は「峪」とおなじで山の尾根などの地形にもうけられた長城のランドマークである。

薊鎮から昌鎮、真保鎮、宣府鎮、大同鎮までの間には「営」をはじめとする長城の軍事拠点が密集している。それはこの区間の東部地域において満州族居住区と漢界が境を接し、中部は京師を防衛する軍事拠点であり、西部地域は頻繁にモンゴルの侵入を受けていたからだと推察される。山海関から黄崖関までの区間は、満州族の居住地域が現在でも長城線のすぐ北側に迫っている。

農業遊牧境域地帯

黄崖関へは北京と秦皇島を結ぶ鉄路の京秦線に乗るのが便利だ。最寄り駅は薊県南駅で、秦皇島から3時間半、北京からなら1時間10分の距離にある。薊県南駅は市街地から遠く離れているので県城までオート三輪で40分、さらに乗り合いのミニバンに乗り換えて1時間ほど走ると黄崖関に到着する。天津駅からは、津薊線が薊県の県城との間を3時間で結ぶ。

ここは天津の最北にある薊県の北辺に位置する。山海関の角山長城とおなじで、南側には茫洋とした農耕地が地平線までつづき、北には山の向こう側に遊牧の大地がひろがる。農耕と遊牧の隣接地帯は農業遊牧境域地帯とよばれ、黄崖関をはじめとするほとんどの長城はおおむねこの線にそって築かれているから面白い。

▲黄崖口関。ここから西と東の山の尾根に沿って長城や敵楼がつらなる

農業遊牧境域線は農耕が牧畜の影響を受けた半農半牧地帯で、中国東北岸からアフリカ大陸西岸までアフロユーラシアを東西に貫く。この境域では農業と遊牧が接触して異なる民族や文化、物産の交流が興り、情報や富が蓄積された。それらを防衛するために、この境域に沿う中華世界には強大な政治権力が誕生し、複数の都市が生まれた。そうした都市の代表が北京、張家口、大同、そして河西回廊につらなる銀川などであり、それらはとりもなおさず、これから踏破をめざす長城沿線の都邑なのである。

黄崖関

薊県南駅から県城まで7キロ、県城から黄崖関まではさらに30キロほどの距離がある。県城とは薊県の県政府所在地のことで、どちらかと言えば衛生的で繁華な街を形成している。北京や河北省への車輛の流れがある十字路に立ってもタクシーはほとんど通らない。しばらく観察していると道の一隅にミニバンが溜っている場所があり、そこに三々五々人が集まっている。交渉すると、白タクの相乗りで黄崖関まで1人5元で行くという。7人乗りの車内が倍の15人になるまで客を拾い、もうこれ以上詰め込めなくなるとやっと発車した。ひとり当たり5元でも、これだけ乗せれば大儲けだろう。

▲黄崖関城。旧屯営の村は対敵防衛の設計思想で複雑な街区を形成している

大きなダム湖(于橋水庫)を通りすぎて山道の悪路を走る。長城はどこも山中の辺鄙な地域にあるので、多くの場合まず電車やバスで近くの村まで接近し、そこからさらに移動手段をさがして目的地むかう。どんなに山深い奥地でも、砂漠の中でも、人が住むところには必ず食料や水を提供する簡易施設があり、移動をつかさどる手段がある。これは中国の辺境を歩いて得た教訓である。

黄崖関は約1200里(=600キロ)にわたる薊鎮のなかで、ほぼ中間地点の41キロ区間を形成している。現在の行政区画で言えば、北京の北東、天津の最北、そして河北省が境を接する地帯である。

旧屯営の村

険しい山が切れ込んだ峡谷の両尾根にそって長城が築かれ、関口を扼す前庭とでもいうべき空間に黄崖関城(旧屯営)が村民の居住区画として現在に残っている。長城沿線に点在する関城や堡の多くが伝統的な五行思想の考え方に基づく都市プランに従った碁盤の目状の街区を形成しているが、ここはT字形あるいは曲尺(L字)形を成し、街路と家屋が無数の堅牢な壁で仕切られている。これは敵である北方の異民族が長城を突破してなだれ込んできたとき、至る所で防壁に突き当たり襲撃を阻むためにとった設計上の配慮であり、このような関城の構造は「八卦陣」、もしくは「八陣図」などと称されることもある。八陣図とは三国時代における蜀の国の諸葛亮が考案した軍隊の布陣法で、開(開放)、休(安定)、生(活気)、傷(粗暴)、杜(小心)、景(競争)、死(停止)、驚(驚愕)の八門を時計まわりに配置する。それぞれに吉凶象意があって、開門、休門、生門が大吉、景門が中吉、杜門、死門、傷門、驚門が凶となる。これもまた、対敵防衛を五行思想によって具現したものであろう。

▲手前の山頂に建つのが円形敵楼、背景の山肌には岩石が露出し、夕陽に映えて黄金色に輝く

黄崖関城の北端を護る城壁上には真武廟がある。明代長城に付属する関城は、その北辺の城壁上に真武廟、あるいは玄帝廟を設けることが多い。モンゴル族の元朝が滅亡したあとで長城による国土防衛を復活させたのは明の第三代皇帝に即位した永楽帝(朱棣)だった。永楽帝はもともと北方の通州や薊州を平定し、軍功をあげて燕王を名乗ったのだ。真武廟、あるいは玄帝廟は北方の武神を祭っているので、永楽帝は自身が北方の攻略に成功したのは玄武大帝の助けがあったからだと考え、北方諸民族を討伐する拠点だった関城の北辺に真武廟や玄帝廟を建てたのだとされる。

明代に黄崖関を漢界の防衛に耐えうる長城に修築強化したのは、薊鎮の総兵官に任ぜられた戚継光だった。戚継光が渤海の水城ともいえる長城の起点、老龍頭を修築したことはすでに書いたとおりである。戚継光は山東半島の沿岸各地で倭冦の討伐にも戦功をあげた武将としても知られる。

▲黄崖関の敵楼群。長城を跨ぐもの、壁面に構築されたものなど様々である

万里の長城は歴代の中華政権が北方諸民族の侵入を防ぐために築いたものだが、同時に異民族間の交流をも媒介したことを忘れるべきではないだろう。ここ黄崖関は、かつては北方諸民族が中華に儀礼的な訪問をするための朝貢ルートになっていたのだ。朝貢使節には多数の商人が随行し、皇帝から下賜された絹布や穀物以外に大量の中国物産を買い付けたのはいうまでもない。こうした南北交易が行われた拠点は関市と称され、そのあがりは北方諸民族の財政を潤した。長城は南北の攻防だけでなく、交易や文明の交叉点としての役割をも担ったのである。その意味で、長城の歴史は、農耕民と遊牧民との交流史ともいえる。

敵楼の宝庫

黄崖関の東北斜面には、崖のような山並みが幾重にもかさなっている。その傾斜面には岩肌が露出し、古来、黄昏時になると夕陽に映えて黄金色に輝いたという。だから、いつの頃からか黄崖関と称されるようになったらしい。しかし、いまだ午後の陽が高いこの時間には、古人 がたたえた黄金の絶景を観ることはできない。

その東北斜面と長城との中間にある山の頂には、石を積んで構築した円形の敵楼(見張り台)がある。黄崖関は敵楼の宝庫だ。小型、大型、煉瓦造り、石積み、空心(内部に空洞=居住スペースがある)、実心(空洞=居住スペースがない)、騎墻(長城を跨がって構築)、靠墻(長城の側面に構築)、そして長城の傍に造られたもの、長城から比較的に離れて建設されたものなど、種類が豊富なのだ。設計者の防敵思想とデザインのセンスによるものなのだろう。いま眼前に見える円形の敵楼は、長城に附設された敵楼としては稀少である。

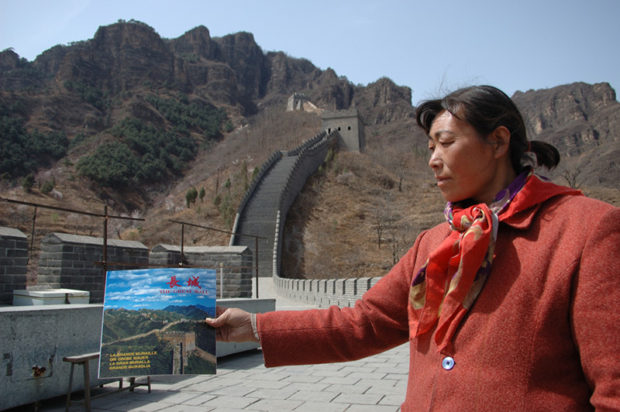

▲物売りの女性。薊県の山岳地帯に住む数少ないキリスト教徒だ

長城を西にのぼっていくと、物売りの女性に「あなたはイエスを信じますか」と話しかけられた。聴いてみると、この黄崖関近辺には20幾人かのキリスト教徒が暮らしているらしい。まさかこの山里に、とにわかには信じられない。

黄崖関から薊県の県城にもどり、鼓楼広場に隣接する書店で県誌などを立ち読みする。この町はその地形が災いして、北方から侵入をくりかえした東胡や匈奴と中華政権との攻防が絶えなかったようだ。そのため、はるか紀元前の燕の時代にはすでに軍事拠点として長城の原形が築かれ、秦の始皇帝は全国を統一するに際し、その関を修復したにすぎない。その重要性は近世以降も衰えることなく、戦略要地を思想面や精神面で支えた仏教、道教、イスラム教、そしてキリスト教までもが争ってこの地域に拠点を構築した。なるほど、黄崖関で物売りの女性がイエスを持ち出したわけである。この地には3つの地区教会と15の郷鎮教会が林立し、さらに4つの福音堂があるという。

〔参考文献〕

王国良・壽鵬飛編著『長城研究資料両種』(香港龍門書店、1978年)

河北省地図編纂委員会『河北省地図册』(中国地図出版社、2002年)

〔唐〕魏徴、令狐徳棻撰『隋書』第三冊(中華書局、1973年)

薊県文物保管所編『独楽寺』(薊県文物保管所、2002年)

倪景泉『薊州談古』元・明時期」(天津人民出版社、2005年)

譚其驤主編『中国歴史地図集』元・明時期」(地図出版社、1982年)

羅哲文『長城』(清華大学出版社、2008年)

妹尾達彦『長安の都市計画』(講談社選書メチエ、2001年)