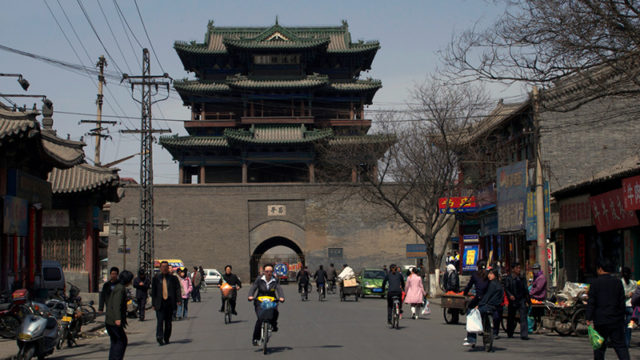

▲山海関の城壁から鎮東楼(天下第一関)と角山長城を遠望する

山海関──遼西回廊の要衝

山海関は明代に修築された長城の起点をなし、九辺鎮の薊鎮に属する最初の関所である。薊鎮は山海、石門、燕河、太平、喜峰口、馬蘭、墻子、曹家、古北口、石塘、居庸の11路から成り、北京北郊の居庸関までの区間に展開している。この場合の路とは長城の路段(区間)のことを指し、11路はさらに27小段にわけられる。

◁山海関地図〔山海関区人民政府編纂『山海関旅游』(天津人民出版社、2001年)より〕

天空に「天下第一関」の扁額を掲げた山海関の主楼である鎮東楼は、海浜から山にのびる長城の核として昇龍のような城壁の真ん中に屹立する。ここから東南方向に5キロメートルほど下れば、長城は澄海楼を起点に渤海の潮に立ち上がる。西北に3キロ上ると、そこはもう急峻な山の斜面に築かれた角山長城である。明王朝からみれば人煙まれな渤海沿岸の僻地に、なぜこのように堅牢な関を築いたのか。その秘密に探るためには、しばし中国北部の複雑な地勢に立ち入らなければならない。

中国の地図を開き、ゆっくりとながめてほしい。内蒙古の包頭からまっすぐ東に進み、フフホトを経て集寧にいたる地域は、北方に陰山々脈が屏風のように立ちはだかっている。そこをすぎると、張家口あたりから北にむかう山脈は遠く東北地方の大興安嶺に連なる。さらに北京付近では燕山々脈が複雑に入り組み、それは遼寧と内蒙古省境にまたがる努魯児虎山系につながっていく。漢民族が農耕を営んだ華北と北方民族が遊牧した草原地帯の間には、中華と北狄を隔てる険峻な山脈が連なっているのだ。遼寧省西部の錦州から河北省の天津にいたる渤海湾沿いの海浜を除いて、東北から華北にぬける平坦な道はなかったのである。

▲関城の小中学生たちには父兄の付き添いがいない。治安が安定しているのだろう

この南北に細長い海辺の廊下のような平地を遼西回廊とよび、なかでも山海関付近がもっとも細くくびれ、南北の交通を阻んでいる。この天然の要害とでもいうべき地形に着目した明朝は、ここに堅牢な城壁と軍隊の駐屯地を設営して北方女真族の侵入を防いだ。女真族とは、古来、沿海州から中国東北地方に勢力をふるったツングース系の民族で、隋唐のころには靺鞨とよばれた。明朝を倒して清を興した満州族は女真族の一系列に属する。

万里の長城は紀元前に秦の始皇帝がその雛形をつくり、それを歴代王朝が修復し、あるいは新たに築いて後世に渡されてきた。明代以前に築かれた長城は版築とよばれる工法で土を盛り固めただけのもので、煉瓦で覆われた長城は明朝が築いたものである。また、秦以来の歴代の史書は長城の起点を西域に置き、西の端から東にむかって順番に記述している。

史書の中で長城の起点が東の遼寧に移ったのは、やはり明代からだ。このことは歴代の王朝が内陸の北西に盤踞した匈奴や中央アジアの西戎とよばれた諸民族の脅威にさらされていたのに対し、明朝は東北に勢力を蓄えた女真族を恐怖していたことが明確に見てとれる。遼寧に移った起点とは山海関のことを指す。この渤海に面した山海の関城が「天下第一関」と称される所以だ。

天下第一関

北京東駅から東に約300キロの地点に位置する秦皇島駅、あるいはその先の山海関駅がこの近代以前における軍事の要衝の表玄関といえよう。

秦皇島駅から山海関までは15キロメートル、およそ20分の距離である。旧市街は東西1キロ、南北が1.5キロほどの城壁に囲まれた典型的な中国の都城だ。地元の人は山海関城、あるいは簡単に関城とよんでいる。渤海湾とそこにせまる山並みの間に築かれたから、この名前がついたにちがいない。もともと東西の城壁の外側に羅城と称される外城があったのだが、いま西羅城は倒壊して新市街に吸収され、東羅城だけがひっそりと残っている。

▲牧営旅館の早朝。お爺さんが孫に、ご飯を食べたか、とよびかける

山海関城の城壁には鎮東門(東)、迎恩門(西)、望洋門(南)、威遠門(北)など10ヵ所ほど門が穿たれ、人や車が往来している。タクシーは望洋門から城内に進入し、明清の風情が残る街路をゆっくり走って京山賓館の門前に停車した。このホテルは北街招待所、あるいは第一関賓館という名前も持ち、いったいどれが本名なのかわからない。天下第一関の扁額を掲げた鎮東楼の敷地に隣接しているので、第一関賓館という屋号がいちばん相応しいような気がする。内部は北方の典型的な家屋形式である四合院作りになっており、庭を囲んでならぶ客室は外の雑音から遮断され、すこぶる住み心地が良い。

荷物をといてひと休みし、たちこめた靄が晴れるのを待って城内の散策にでかける。ちょうど、陽射しが夕方の斜光になってきた。写真を撮るには絶好の条件である。この町は鐘鼓楼を中心にして東西南北にのびる大通りと、毛細血管のような路地で複数の街区を形成している。小中学校の下校時間なのだろう、カラフルな服装に赤いネッカチーフをまいた女子たちがなにやら楽しそうに歩いている。歩道の置き石を机代わりに勉強している子供もいる。父兄が付き添っていないのは、城内の治安が良いことを物語っていよう。街の真ん中にそびえる鐘鼓楼まで歩いてきたところでふり返ると、はるか後方に鎮東楼がそびえ立っていた。

老龍頭──渤海に突き出た海の長城

まだ、明けきらない関城の小路を城外のバス停にむかう。今日は遼西回廊の最狭部を海浜から角山まで長城に沿いながらたどる予定だ。山海関は今朝も霞がかっている。明清の風情を残した素朴な建物が朝の光をあびて美しい。牧営旅館という商人宿の門前で、老人と自転車にまたがった少年がおだやかな朝のひとときをすごしている。この旅館とおなじ名前の城楼が、すぐ目と鼻のさきの城壁にそびえているから面白い。牧営楼である。「天下第一関」の5文字が懸かる鎮東楼の副楼で、合計20の箭窓を穿った城楼は清軍の猛撃にも難攻不落であったと伝えられる。草原の兵営を意識した命名が、騎馬民族の侵入を防いだ山海関城の副楼にふさわしい。

▲老龍頭は渤海に突き出た海の長城だ

昨日入城した望洋門の門前から南海西路という大道が渤海にむかって走っている。そこから路線バスに乗って老龍頭にむかう。わずか5キロメートルほどの路程である。万里の長城は渤海の潮が洗う老龍頭の城壁からはじまっている。ここから万水千山を越えて遥か6千キロの西域に達する長城を、古人は巨大な龍にたとえた。その巨龍がいま頭をもたげて走り出そうとしている姿をイメージしてつけられた尊称、それが老龍頭であろう。

海浜に屹立する澄海楼の前身は観海亭、すなわち海を観る亭(チン)だった。明の萬歴年間、その跡地に建立されたのが澄海楼で、巨龍の頭に輝く一粒の真珠と称されたほどその姿は雄々しく秀逸である。長城の起点、老龍頭(入海石城)は朝もやに霞み、沖合を1艘の快速艇が疾走している。

関外にあった清の太祖ヌルハチ(愛新覚羅・奴児哈赤)が北方から怒濤の勢いで南下し、一方、関内では農民反乱軍の首領李自成が北京を攻略してその軍勢を山海関に向けると、この地を護っていた明末の武将呉三桂はあっけなく清に寝返ってしまう。いま老龍頭はテーマパークになっており、女真族の侵入を阻んだ駐屯地の兵営が復元され、内部には呉三桂が率いた明兵の具足や寝具の類が展示されていて興味深い。

▲山海関は城壁の街。関内を護る軍事の要衝だったので、壁はひときわ高い

澄海楼に登る。眼前に渤海がひろがり、のたうつ巨龍の頭(老龍頭)が白波をたてている。右手前方の砂浜の彼方に、逆光の中で天后廟と海神廟のシルエットが光る。これまで、天后廟は南中国や台湾の沿海部にだけあるものと思っていた。こんな北の浜辺でも天后聖母を祭って海の安全を祈願するものなのかと、中国民間信仰の広域性に驚く。

義和団を鎮圧するため、日本を含む列強8カ国連合軍は、1889年、天津、北京を攻略したあと、その分隊が遼西回廊の要衝であった山海関を襲い、天后廟と海神廟の建物は戦乱で焼失した。いま遠望できるふたつの廟は30年前に地元政府によって復元されたものである、と遊山客が教えてくれた。

角山長城の雄姿

角山にむかうため、いったん城内にもどる。今度は新市街に西面する迎恩門から入城して、街路のにぎわいをひやかしながら北の威遠門にむかう。遠く北方の草原に跋扈する女真族に大明国の威風をとどろかす意味をこめてつけた門名であろう。途中、路上の花屋が店を開き、瓶をならべた酒屋が子供に飲ませるのだという酒を売っていた。はたして、子供用の酒などあったのかしら…。威遠門を出ると原っぱがあり、煉瓦で覆われていない版築工法で盛りあげた土長城が3キロ先の角山までつづいていた。

▲城内には静かな雰囲気が漂っている。後ろは牧営楼

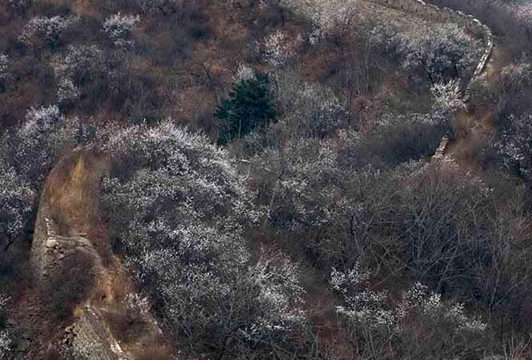

角山は海抜519メートルで、平地から急激に隆起するその雄姿が巨龍の角に似ているから角山と命名されたのだろう。遼西回廊の最狭部に立ちはだかり長城を構成する最初の高山でもあることから、「万里の長城第一山」とも称される。ここは遼東鎮と薊鎮を結ぶ戦略要地で、敵台(見張り所)が5カ所、関所が1カ所設けられた典型的な山岳長城だ。角山の斜面に構築された城壁の高さは7〜10メートル、幅は4〜5メートルで、もっとも急峻な斜面に設営された敵台に通じる絶壁(山険墻)はもっとも狭いところが42センチで、人ひとり通るのも難しいほどだ。

角山長城は煉瓦をまとった長城である。数百メートルの高度差を誇る城壁の道を汗だくになって登る。息があがったところでひと休みして北方を見やれば、数十メートル先の山肌に烽火台が築かれていた。古人は、今風に表現すれば、狼の糞を燃やして上げた昼間の煙、夜間の炎など視覚にたよる「光通信」で城内に敵の襲来や異変を伝えたのだろう。

長城を八合目くらいまで行ったところの絶壁に大きな敵台(見張り所)が築かれ、そこから先は進入禁止になっている。見上げると城壁を覆う煉瓦が崩れ落ち、未修復の長城が尾根に沿って連続している。この尾根をどこまでも東に進めば、角山々系はやがて河北省と天津最北部が接する漁陽古地の喜峰口、黄崖関の長城に達し、さらに進めば燕山々系に這う司馬台長城、金山嶺長城であり、そこはもう北京と承徳が境を接する古北口鎮である。明日は山海関を後にして、長城探索の次の目的地である漁陽古地の黄崖関長城にむかう。

城壁から関城をのぞむ

山海関の朝は、今朝もまた霞んでいる。これから鈍行列車で次の目的地、漁陽古地の薊県にある黄崖関長城にむかう。鈍行は山海関駅を始発としているので秦皇島までもどる必要はない。早朝、ホテルを引き払い、荷物を引いて駅まで歩く。途中で通りすぎた旧駅の古い時計塔に異国情緒を感じた。出札口で薊県までの切符を買い求め、ふと駅構内からいま来た道をふり返ると、それまで霞んでいた空がうそのように晴れわたっているではないか。山海関に来てはじめての快晴である。もしやと思い急いで外に出てみると、予想したとおり空気を切り裂くように晴れた早朝の空のもと、角山とその斜面を這いのぼる巨龍の長城がくっきりと眼前にひろがっている。どうしよう、と思った。5日間も山海関に滞在したのに天候にめぐまれず、関城から角山長城を見はるかす写真が撮れていなかったのだ。もう薊県にむかう鈍行列車はホームに入線している。次の瞬間、出札口にとって返すと、さっき買ったばかりの切符を払い戻し、ふたたび荷物を引いて関城の城壁にむかった。

▲角山長城は主峰の太平頂に向かって斜面を一気に這い登る

城壁の上から見る景色は美しかった。昨日、汗みどろになって登った角山長城の雄姿が、天下第一関の扁額が懸かる鎮東楼や牧営楼の背後にあざやかに広がっている。絶壁の敵台さえもはっきりと識別できるのだ。

雑草が生い茂る城壁の上を歩きながら、東西6千キロにわたる長城を修築した明朝の崩壊を想像してみた。呉三桂の裏切りで清軍は山海関を突破し、北京で皇帝を称した農民反乱軍の首領李自成も敗走して自殺に追い込まれた。清の入関で明朝は瓦解し、この国は以後20世紀の初頭まで満州族が支配することになる。北方少数民族が中国の政権を握ったことにより、秦以来2千数百年間も防衛と文明の伝達装置としての役割を担ってきた巨龍、万里の長城の使命は終ったのである。

(初出『NIKKEI GALLERY』57号の内容を大幅加筆再構成)

〔参考文献〕

王国良・壽鵬飛編著『長城研究資料両種』(香港龍門書店、1978年)

景愛『中国長城史』(上海人民出版社、2006年)

山海関区人民政府編纂『山海関旅游』(天津人民出版社、2001年)

羅哲文顧問、林岩・李益然主編『長城辞典』(文滙出版社、1999年)