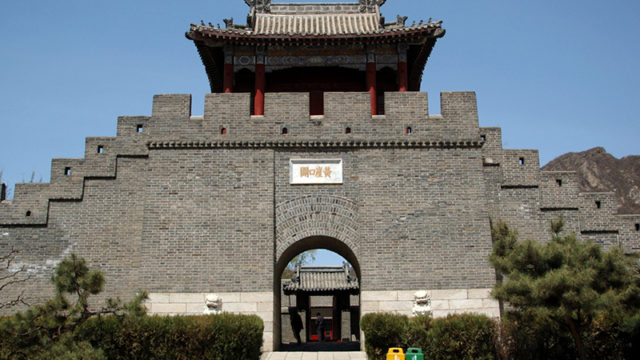

▲古廟を通りすぎれば金山嶺長城の登り口がある。この辺りは北京と河北省の境界地帯だ

司馬台・金山嶺まで

◁万里の長城全図(株式会社日立デジタル平凡社/世界大百科事典より)

黄崖関を後にして北京に移動し、いま万里の長城の白眉ともいえる金山嶺の絶景に向かって郊外の山道を疾走している。バスの目的地は2つ、まず司馬台長城の登り口まで行き、そのあとで西に約20キロほど離れた金山嶺の登城口に向かうのだ。金山嶺長城のさらに先には、前世紀以前から外国人が頻繁に訪れ始めた古北口の長城群がある。今回の旅では、司馬台と古北口の中間にある金山嶺から城壁に取りつき、司馬台まで燕山支脈の尾根を伝って風化にまかせた長城を逆走する。バスは北京郊外と河北省の省境を川に沿って、あるいは幾つかの山を越えながらゆっくり金山嶺に接近して行く。

金山嶺長城は明代九辺鎮の薊鎮に属する古北路にあり、その城程は約55里(1里=0.5キロで計算すると27.5キロ)だ。金山嶺は直線距離で計算すれば数日前に登攀した黄崖関から北西に80キロほどの距離にあるが、燕山の支脈に阻まれて進めないために北京方面へ迂回し、行く手にはもうすぐその雄姿が眼前に現れようとしている。

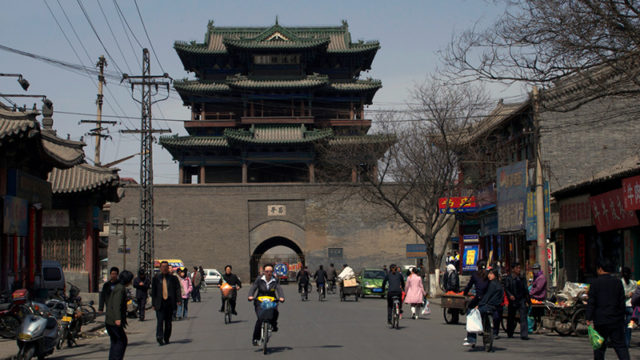

古北口

古北口は清朝の夏宮があった熱河(承徳)に皇帝が移動する際の宿営地だったため、史書に幾多の記述が残されている。

大英帝国の中国訪問使節ジョージ・マカートニーが1793年9月初旬、夏宮に住む乾隆帝に謁見するため古北口を訪れ、随員の絵師ウィリアム・アレグザンダーが長城の美しい風景を後世に残している。産業革命による工業製品の大量生産を達成した英国は、より巨大な市場を求めて清国との貿易拡大を企図した。これに対して清朝は従来から実施してきた朝貢貿易の原則を固守して自由な交易を拒否する。英国政府はこのような朝貢体制を廃し、清朝との間に自由な交易を保障する条約の締結を目指し、乾隆帝80歳の傘寿の祝いを口実にマカートニーを長とする祝賀使節団を派遣し、国王ジョージ三世のお祝いの言葉を伝える算段をした。

▲城壁を登ると一気に視界が開けて、金山嶺の全容が目に飛び込んでくる

マカートニーは1792年9月26日、ポーツマス軍港の沖合にある錨地スピドヘッドから軍艦ライオン号(僚艦は東インド会社のヒンダスタン号、補給船のジャコール号。使節団は艦船の乗組員を除き総勢95名)に乗って出発した。翌年6月、大西洋、喜望峰ルートによるインド洋、太平洋の波涛を越えてジャワ、コーチシナ経由中国に達した一行は8月下旬に北京入りし、翌9月2日、乾隆帝が夏宮とする承徳(河北省)の避暑山荘に向かった。途中、古北口で長城を越えたのである。

マカートニーは乾隆帝への謁見に際し屈辱的な三跪九叩頭(3回跪き、9回お辞儀をする)の礼を拒否し、英国流に片膝を就いて英国国王からの親書を皇帝に奉呈する形式で清朝側との妥協がなりたった。乾隆帝への謁見は実現したが、本来の目的だった自由貿易を開くための条約締結は叶わなかった。そのときの模様は、マカートニーの『中国訪問使節日記』や、副使として随行したストーントンの『英使謁見乾隆紀実』などに詳しい。

▲敵楼は風化が進み、なかば崩落している

その70年後の1865年5月には、トロイの遺跡を発掘したことで知られるシュリーマンもやはり古北口を訪ねて長城に遊んだことが『清国・日本旅行記』に記されている。考古学者らしく、古北口長城の最高峰に屹立する敵楼(敵台=見張り台)を詳細に調査した。シュリーマンはこの旅行で上海や北京をも訪れ、その後は日本に渡って横浜、江戸、八王子などを巡り、太平洋を渡って米国まで旅している。シュリーマンが残した記録は同時代の中国と日本の比較が鮮やかで、興味深い。

当時、万里の長城といえば古北口に向かうのが当たり前だったのだ。北京城内から数日を要した古北口までの路程も、いまでは観光バスに乗れば3時間ほどで到達することができる。そこから東の司馬台長城まで燕山の尾根を20キロほどにわたって続くのが金山嶺長城だ。

燕山の支脈を走る長城

北京の古称は「燕」である。その源流は、紀元前10世紀ころから河北に展開した春秋十二列国(魯、衛、晋、鄭、曹、蔡、燕、斉、陳、宋、楚、秦)、あるいは戦国の七雄(秦、楚、斉、燕、趙、魏、韓)のひとつだった燕の国だ。その都は薊に置かれた。いま薊という名称は、すでに登った黄崖関長城の所在地、薊県に引き継がれている。

北京から空路南方へ向かうとき、風向きによってはまず北に飛ぶことがある。そのとき機窓に映るのは天空に高く立ちはだかる燕山山脈だ。飛行機は燕山をかすめるようにして大きく西に旋回し、その行く手には太行山脈が現れてくる。北京は広大な河北平原の一隅を占めているが、そのすぐ近くには燕山、太行山の二大山脈があり、これらが天然の要害となって北方から騎馬民族が侵入するのを阻んでいた。それらの山脈の支脈に堅牢な長城が構築され、京師(首都)を二重にも三重にも防衛していたのである。

▲城壁の上から燕山の支脈を望む

金山嶺長城への登り口は承徳市の南辺に位置する。北京市内から高速バスで3時間、およそ130キロの距離にあり、古北口の東隣りに位置する。

この辺りの長城は漢民族が直接北方騎馬民族と対峙した農耕と遊牧の境界線を西に向かって走っている。皇帝の宮殿があった京師(首都=北京)を二重にも三重に取り巻いていた長城の中では最も外側にあったので、その意味で北京郊外にある八逹嶺や居庸関などとは異なる第一線の長城(外長城)である。八逹嶺や居庸関などは金山嶺や司馬台、慕田峪など遊牧地帯と直接に境を接する長城が騎馬民族によって突破されてしまった際に、後方で京師を防衛する第二線級(内長城)の長城なのである。それらの長城は都市に近いという理由から観光地として大々的に再開発されている。八達嶺(八達嶺残長城を含む)や居庸関などがその代表で、外長城の慕田峪、金山嶺、司馬台、黄崖関、角山長城なども近年観光開発に拍車がかかってきた。

農耕地帯と遊牧地帯が接(混在)する地域は農業遊牧境域地帯とよばれる半農半牧の大地で、中国東北部からアフリカ大陸西岸までアフロ・ユーラシアを東西に貫く。この境域では農業と遊牧が接触して異なる民族や文化、物産の交流が興り、情報や富が蓄積された。それらを防衛するため、この境域に沿う中華世界には古来強大な政治権力が生まれ、北京、張家口、大同、洛陽、西安などの都市が勃興した。

金山嶺に登る

◁南の山の斜面には段々畑が切ってあり、農耕地帯であることが判る

バスを降りて、人気のない山里の道を金山嶺長城の登り口をめざして歩いていく。すると右手に美しい古廟が忽然と姿を現した。おもわず見とれて数葉の写真を撮る。我にかえり歩みを進めて三門をくぐると、そこが金山嶺長城の入り口になっていた。急峻な斜面を70メートルほど一気に駆け上がる。空が大きくなって風景が変わり、東西約20キロにわたってのたうつ万里の巨龍が眼前に現れる。

これが金山嶺長城だ。

行く手には敵楼がおよそ100メートル間隔で140以上も連なり、絶景に錦を添える。西域の嘉峪関まで全長6千キロをほこる明代長城の中で、もっとも優美で比類のない雄壮さに圧倒され、言葉を失う。

あまり修復の手が入っていない原始の長城をひたすら東に縦走する。なかば崩れ落ちた敵楼に登って南北に展開するかつての漢界と夷界を鳥瞰すれば、ここもやはり南の農耕地帯を樹林と田畑が覆い、北の遊牧地帯には密度の低い灌木と果てしのない草原が横たわっているのだ。その見事な植生の分化に、いまさらながら農業遊牧境域地帯のど真ん中にいることを知る。

燕山の尾根に沿ってアップダウンする城壁の敵楼をひとつずつ巡っていくと、それらの建築構造に幾つかのパターンがあることに気づかされる。穿ってある窓の数がそれぞれに異なるのだ。窓を三つ有するのが三眼楼で、四眼楼や五眼楼もある。二階建て構造の敵楼は、当然のことながら他よりも背が高く、天に向かってそびえている。楼の内部も四の字型、日の字型、川の字型、井の字型と多様で、むしろ同じ構造をさがすのが難しい。地形によって敵軍を撃退する方法が異なるからで、設計者の苦心が感じられる。敵楼には物置部屋のような区画も散見される。敵を迎え撃つ武器類を貯えていたにちがいない。

▲敵に弓を射るための切り口(箭窓=上段)と石を投げ落とすための穴

敵楼と敵楼をつなぐ城壁には人が隠れるほどの高さの壁があり、矢を射るための箭窓が穿たれている。その壁は敵が襲来する北の夷界側がより1メートルほど高く構築され、南に位置する味方の漢界側は低く築かれていて合理的だ。壁の足下には、夷界にむけて直径50センチほどの丸穴が幾つも掘り抜かれている。城壁直下に迫った敵を威嚇するために石を投げ落とす工夫であろう。前方に敵楼がひとつ、またひとつと出現する。いくら歩いても長城は尽きない。

名称の由来

明の隆慶2(1568)年、12代皇帝の朱載垕は忍び寄る北方の脅威を前にして長城の大改修を号令し、それが現存する万里の長城の原形になった。改修工事には全国から広く壮丁を徴用し、その中には江蘇省の金山(鎮江)辺りから駆り集められた大量の兵士がいた。金山の者たちは苦役で増幅する望郷の想いをみずからが築いた山嶺の城壁や敵楼に託し、いつしかこの辺りの長城には防人たちの故郷の名が冠され、金山嶺と美称されるようになったのだという。

▲金山嶺が終わると、前方に司馬台長城の雄姿が展開する

万里の長城の要衝には「関」とか「堡」、あるいは「口」という字のつく呼称が多い。それぞれ関所、堡塁、往来の接点のことだ。北方の満州族が中国を統一してこれらの拠点は不要になったが、康煕帝が承徳に夏宮の避暑山荘を作ったので、古北口は皇帝の通過地としてその栄誉に浴し、金山嶺はそのランドマークとなった。およそ5時間の縦走の後、深い峡谷の向こうに天を衝く司馬台長城の雄姿が現れ、やっと金山嶺が終ったことを知る。

〔参考文献〕

王国良・壽鵬飛編著『長城研究資料両種』(香港龍門書店、1978年)

河北省地図編纂委員会『河北省地図册』(中国地図出版社、2002年)

景愛『中国長城史』(上海人民出版社、2006年)

ストーントン著、葉篤義訳『英使謁見乾隆紀実』(上海書店出版社、2005年)〔George Staunton Sir, An Authentic Account of an Embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China, 2016, Forgotten Books〕

譚其驤主編『中国歴史地図集』元・明時期(地図出版社、1982年)

羅哲文『長城』(清華大学出版社、2008年)

妹尾達彦『長安の都市計画』(講談社選書メチエ、2001年)

ハインリッヒ・シュリーマン著、石井和子訳『清国・日本旅行記』(講談社学術文庫、1998年)

マカートニー著、坂野正高訳注『中国訪問使節日記』(東洋文庫、1975年)