槇 有恒・編『マナスル登頂記』毎日新聞社(1956年)

1956年5月9日、日本山岳会が派遣したマナスル登山隊が日本人として初めて8000メートル峰の登頂に成功した。本書はそのマナスル初登頂の記録である。この登頂は日本でその後の登山ブームを巻き起こす契機となったとされる。

マナスルはネパール・ヒマラヤのほぼ中央にそびえる世界第八位、8125メートルの巨峰。本書の末尾の「マナスルに挑んだ五年間」が記すところによれば、マナスル登山は、当初京都大学生物地誌研究会によって計画されたが、日本全国の岳人をうって一丸となって当たるため日本山岳会にバトンが渡された(本書ではマナスルの標高は8125メートルとなっているが、現在では8163メートルとされている)。

「マナスルに挑んだ五年間」によれば、1952年に先ず踏査隊、翌53年に第一次登山隊、54年に第二次登山隊が相次いで派遣された。第一次登山隊は、7750メートル地点まで到達したが、酸素補給機を持たない3名の登頂隊員は呼吸困難に苦しみ、帰路の危険を考慮し敢えて冒険を犯さず、頂上を目前に登頂を断念した。

1954年の第二次登山隊は、マナスルのふもとサマ郷一帯のラマ教徒たちの阻止行動に遭い登攀を試みることができなかった。やはり「マナスルに挑んだ五年間」によれば、ラマ教徒たちは、日本登山隊が彼らの聖なる山カンブンゲン(マナスルのチベット名)に登りだしてから、村では腸チフスや天然痘の流行で死者を出し、更に干魃に見舞われ、大雪崩に襲われては300年来の僧院がつぶされラマ僧が犠牲になるなどの災難が続いた。サマの村民たちはこれらはみな異教徒がお山を荒らしたことの仏罰だというのであった。生仏と仰がれている大僧正は、登るならサマの村民600人をみな殺しにしてから登れと言い、これに勢いづいた群衆は隊員たちにいまにもとびかからんばかりの勢いだったという。第三次登山隊(隊長・槇有恒)でも、このサマのラマ教徒たちの反対をどう乗り切るかが課題として残っていた。

本書は、登頂記、隊長・槇有恒のマナスル通信、登頂のかげに、第三次マナスル登山隊日誌、同登山隊員紹介、あとがきからなっている。

第三次登山隊の隊員は12名、最年長は槇隊長の62歳を除けば、44歳が最年長で、最年少は25歳の2名の隊員だった。ほかにサーダー(シェルパ頭)のガルツェンと通訳のサガールが隊員扱いになっていた。

登山隊日誌によると12名の全隊員、全荷物(11トン余)、シェルパがネパールの首都カトマンズに集結したのが3月7日で、隊員、シェルパ、ポーターなど400人あまりの大部隊がカトマンズからペースキャンプへのキャラバンに出発したのが3月11日、登頂成功は5月9日と11日だった。本隊が2月2日に神戸から船で出発してからはお3ヶ月経っていた。

※シェルパ:本来はネパールに住む少数民族の一つを指す。そのうち一部の者は高山に順応した体力と優れた登山技術により外国のヒマラヤ登山の支援者、案内人として活躍し、彼らも普通にシェルパと呼ばれる。

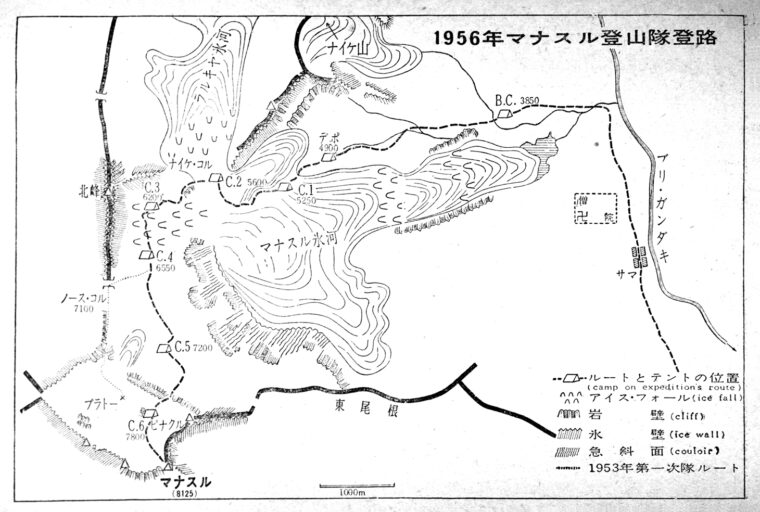

マナスル登山は極地法という登山法で行われた。極地法は高所登山に用いられるやり方で、最初に安全な地点にベースキャンプ(B.C.)を設け、そこから第一キャンプ(C1)、C2、C3……と順次高度を高めながら前進キャンプを進めて行き、高所馴化、登攀ルートの開拓、必要な装備、食糧などの物資の荷揚げを行い、最後のアタックキャンプから少数の隊員が登頂を試みるやり方だ。

日本の第三次マナスル登山隊では.B.C.を3850メートルに置き、そこから4900メートルに装備と荷物の集積地のデポ、5250メートルにC1、5600メートルにC2、6200メートルにC3、6550メートルにC4、7200メートルにC5を設け、そしてアタックキャンプとなったC6は7800メートルの地点に設けられた。

予備知識はここまでとし、マナスル登頂の記録に移ろう。

登頂記

世界の屋根に日章旗──第一登頂隊(今西寿雄隊員記)

第一登頂隊員として、マナスルの頂に立ったのは今西寿雄隊員とシェルパのガルツェンだった。サーダー(シェルパ頭)のガルツェンは隊員待遇を受けていた。

いよいよこれから本格的に頂上攻撃の段階に入るべく4月29日の佳節に、第二キャンプでは槇隊長を中心にして作戦会議が開かれていた。……第二キャンプでの作戦会議は5月1日まで続いた。

これに関して、槇隊長の4月30日付のマナスル通信にはこうある。

一ヶ月にわたる荷揚げの後ではあるが、病人を除いて隊員もシェルパもすこぶる好調を続けている今日、百尺竿頭、さらに一歩を進めて、全力を集中して第一回の登頂を近く行いたいと考えている。もちろん。この計画は、隊員およびサーダーとの相談と合意のもとに決した。そして第一回の登頂は、第一隊と第二隊と連続2回試みることにして次のようにそれぞれ部署を依頼した。

登頂隊 第一隊 今西、サーダー

第二隊 加藤、日下田

5月6日、第四キャンプに入った今西隊員は、ここ数日好天が続いておりこの機を逸しては二度と好機が訪れないかもしれないと考え、第六キャンプへのルート偵察の任務を与えられていた村木潤次郎隊員に無電機を通し早く「第六キャンプへルート偵察にでて欲しい」とせかした。一方村木隊員の方は、今日は強風で上に向かえるかどうか分からない、けさ外へ用便に出た時、突風にあおられ、あやうく窒息せんばかりだったと風の強さを説明、もう一日延ばしてほしいと返し、「登れ……」「登れない……」と大変なもめようになった。論争は翌日も続いたが、5月8日には登頂隊員、村木隊員らサポート隊によって7800メートルの地点に第六キャンプの赤いテントを張ることができた。今西、ガルツェンの第一登頂隊がこのテントに入った。

しかし、登頂を前にしたこの8日には緊迫した瞬間があった。槇隊長のマナスル通信にはこうある。

午後2時、ゆるい雪崩の音を聞いた。昼夜の別なくそばのマナスル氷河のセラック(氷塔)の崩れる音とは全く違ったにぶい音であった。松田の叫ぶ声に飛びだしてみると、数十メートルの高さの雪崩がうずまきとなって、第四キャンプの上をおおいながら下へ下へと走っている。私は小原を失ったと直感した。そしてまた何人かのシェルパも失ったと感じた。一瞬にして暗黒の深いクレヴァス(雪渓、氷河の亀裂)に身も魂も落ち込むように思われた。

幸いなことに第四キャンプは雪煙をかぶっただけで無事、第四キャンプには小原隊員のほか第二登頂隊の加藤、日下田の両隊員も登頂に備え休養のため下りていたが、みな無事だった。4名のシェルパも全員無事だった。

アタックキャンプの第六キャンプに入った今西隊員は「紺碧の空、白い雪、はるかインドまでも続いていると思われるきれいな雲海、澄んだ空気の中に赤いテントが目にしみるように浮き立っていた。……第六キャンプは一人の日本人、一人のネパール人、ふたりの世界となってしまった」と書いている。

いよいよ5月9日の登頂日、狭いテントの中で今西隊員が目覚めたのは朝5時30分だった。酸素のおかげでよく眠れたという。外の気温は摂氏零下22度だった。6時10分、15分、20分の3回、無線信号機を使い出発するむねの信号を下に送った。微風だになく、今西、ガルツェンの二人はこんな幸運はないと喜び合った。簡単な朝食をすませ、完全装備を身につけ、酸素ボンベを背負い、各種カメラを携え、荷の重量は20㌔になった。キャンプを後にしたのは8時だった。

ここからは一気に登頂のシーンに移ろう。

やっと頂上だと思って、ひょいと頭をもちあげると鋭い三角の岸峰が現れた。このときひやりとしたものが背すじを流れた。頂上とのあいだは深い切れ目となっているのだ。私は直感的にあたりを見まわした。少しマルシャンディ側に下ったところに、なんとか頂上に行けそうな雪の斜面を発見した。……そしてもう一度頂上をながめたとき、活路が開けた。深い切れ目は下れることがわかったのだ。

日本の登山家が数年間夢に描いていた「マナスル」、サマの住民は「カンブンゲン」とあがめ、彼らの生計はこのカンブンゲンの神さまに支配され、……日本の登山隊がその神聖をおかしたからだと登山隊を阻止したこともあった。……そのカンブンゲンの頂は、いま私の十数メートル先に立っている。……ガルツェンの確保によって切れ目へ下り、逆層の岩場に1本のアイス/ハーケンを打ちこんで、じょじょに登った。12時30分。私は頂上に立っていた。頂上は狭くきり立っている。……ガルツェンは、頂上に立つ私をカメラに収めて登ってきた。狭い岩の上でふたりは手をとって喜びあった。足もとの岩場がグラグラ動いて、いまにもくずれてしまいそうに思われ、私は岩の背に馬乗りにまたいでしまった。

頂上からの圧倒的なヒマラヤの景観を楽しむなどして頂上で1時間を過ごし、2人は第六キャンプへ下っていった。しばらく下ってから、今西隊員は、神経がにぶいのか、このとき初めて、頂上に立ったのだという実感がし、うきうきしてきたという。

15時15分、第六キャンプに着き、成功したむねを打ち合わせどおりに無線機で送った。第五キャンプの手前では村木隊員とシェルパのベンバ・ズンダの出迎えを受けた。第五キャンプでは待ち受けた隊員たちの出迎えを受け、握手攻めにあった。第四キャンプでは十数名のシェルパが一列縦隊で出迎えてくれ、ひとりひとりと握手をした。サーダーのガルツェンはえびす顔で彼らと山の話しがつきなさそうだった。

つづいてマナスルに立つ――第二登頂隊(加藤喜一郎記)

第二登頂隊員は加藤隊員と日下田実隊員の2人。登頂日は第一回登頂の2日後の5月11日、まさに計画通りの連続登攀だった。

5時半に起床、朝食後、7時少し過ぎに外に出ると風が少しある程度だが気温が非常に低い。天気は、今日1日は十分にもちそうだ。7時50分、日下田隊員を先頭に歩き出した。……酸素補給器が心地よい音を立て、快調にピッチを刻む、53年の酸素なしでの苦闘を思い出すと感慨無量だ。(加藤隊員は3年前の第一次登山隊で頂上を間近に無念の思いで引き返した登頂隊員の1人だった。)……

数メートル行くと急に目の前に、いまいるところより少し高い岩の瘤が見える。そして横についた雪の上に赤い旗が三本風にはためいている。頂上だ、あれがマナスルの頂上だと思うと大急ぎで行ってみたい衝動にかられた。しかし良く見ると、どこを登ったかと思われるほど、その頂上への登りは悪かった。……写真機だけを持って現在のピークと頂上との間のコル(鞍部)に下っていった。コルに立って見ると、頂上への登りは約7メートル、……登り出してみると、手前のピークで見たほどのことはない。……一歩々々登る。手が延びる、足があがる、ついに8125メートルの頂上に手がかかる。次の瞬間には、がっちり頂上に乗っかってしまった。まさに10時40分であった。頂上はほんとうに乗っかってしまったといえるスペースしかない。いまは大あぐらをかいた僕の尻の下に頂上がある。……下のコルにいる日下田隊員が写真をとるから立ち上がってピッケルにつけた日の丸とネパールの旗を振ってくれとどなる。恐る恐るへっぴり腰で立ち上がって、ピッケルを右手で高く高く天に突き上げる。……「アッ」という日下田隊員の声に「ハッ」として下を見ると、撮影機がマルシャンディ側にころげ落ちてゆくところだった。……頂上に登った時の感じとか、感激を今までにどれほど想像したり、空想したりしたかわからなかった。そしていま登頂したその瞬間、今まで考えていたほどの感激は浮かばなかった。ただほっとしたという気持ちだった。そして頂上は高いなという気が非常にした。

12時に頂上を後にし、第六キャンプに帰ったのは13時2分、更に下ると第五キャンプではすでにテントをたたみ出していた。そしてその日のうちに第五キャンプを撤収し、全員第四キャンプへと下った。加藤隊員の登頂記は次のように結ばれている。

第六キャンプにはいった翌日から猛烈な吹雪に数日間も襲われたとしたらどうであろう。どうやってあの危険な斜面を登って第六キャンプを救出できるであろうか。そんなことを考える半面、もう次の山のことを考えている。一度登られたとしてもやはり地球でいちばん高い所に立って見たいものである。

では第二キャンプにいた槇隊長は登頂をどのような感慨で受け止めたのだろうか。登頂翌日の5月10に発信された「マナスル通信」第十一信の総タイトルは「天はわれらに味方した」とある。そして登頂成功を知った時、

5月9日、快晴無風。この好天続きは不可思議の現象である。きょう登頂を試みる第一隊にとっては、まことに天佑神助と申すよりほかに言葉がない。……(登頂の成否は無線の信号で知らされる手はずだったが、通話の混雑で受診出来ずにいた。)……昼ごろ、18倍の望遠鏡をすえて上方の稜線を見守っていた千谷が、午後4時ついにふたりの姿をとらえた。……途中、中ノ島と呼んでいる岩場に小憩したふたりは、お茶でも飲んだ後であろうか、今西が立ち上がって、片手にピッケルを持って万歳の姿勢をしているのがよく見える。登頂成功を知らせているのだ。よくやってくれた。そしてみんなもよくやってくれたと思うと目頭が熱くなるのを覚えた。しかしシェルパやポーターもみな望遠鏡に集まっている中とて、ここで涙など見せてはといつわりの無表情にぐっとたえたことであった。……

ここに私たちのマナスル登頂は成功したのである。

マナスルの好天は第二登頂隊の登頂成功まで続いたが、その日の夕方からは霰が降り、やがて雪になった。日本隊向けの全印放送は初めてベンガル湾上にモンスーンが発生したことを告げていた。

マナスル通信

槇隊長のマナスル通信の一部はすでに引用ずみだが、改めてそのほかの部分を取り上げることにする。

マナスル通信は、本隊がカトマンズに着いた翌日の3月4日から帰路ポカラでキャンプを解いた6月4日までの毎日の日誌を13信(回)に分け毎日新聞の夕刊に掲載された。登山隊の動向、ヒマラヤの巨峰を初め自然の景観、折々の感慨などが綴られている。ここではその中からいくつかのトピックを取り上げて紹介する。

槇隊長にとって登攀にかかるまでの一番の気がかりは、登山に対する妨害が予想されるあのサマを如何にして無事に通過するかの問題だった。「出発点カトマンズ」と題された第二信では早くもこの問題を取り上げ、首相はじめ外相、その他官憲各位の惜しみない援助の好意にもかかわらず、まずこの問題を解決しなければならない、あくまで平穏裏にサマ村民との了解をうるよう準備はしてきてはいるが、と頭を悩ませている。

第六信は「サマ部落民の妨害」と題され、キャラバンがマナスルを仰ぎ見ることができるようになった3月27日の通信には次のように書かれている。

雲が多いが5時ごろのマナスル山頂の朝焼けは美しいものであった。……しばらくして道は谷に沿うて下ってゆくが、ポーターの大部隊の後尾についている私はふと気がつくと隊の先頭がこの谷を越す橋のところでとまっている。ここがサマと(今まで通ってきた)ローの村との境界なので何事かが起きたことはすぐに感ぜられた。……私がその地点に行ったとき待っていた隊員の報告によれば、サマ村民が隊の前進を暴力をもって阻止しようとし、スッパ(一帯の土地の有力者)のボディ/ガードと乱闘があり、……村民はひるんで道をあけたとのことであった。この出来事によって、一抹の不安を残しながらもカトマンズ以来、すべての官民からサマの状態に対し懸念の必要なしと聞かされていたことは、いっきょにして私の頭から消し飛んでしまった。

サマの部落を越えペースキャンプを設けた2日後の3月31日、村の代表5人が登ってきて、ただちにスッパと通訳とサーダーを加え野天で会見が持たれた。いろいろやりとりはあったが、結局4千ルピーを僧院建設費として隊長から村に贈ることで交渉は妥結した。これ以外に金銭はもとより何も要求せず、また隊の行動に邪魔をしないことを約束させ、サマの件は落着を見たのだった。

4月14日に槇隊長はナイケ・コルと呼ばれる第二キャンプに入った。第二キャンプは登山の本拠とされた。槇隊長は、この地点はマナスル北峰とナイケ山との接する鞍部の広い雪原で南面にアイス・フォールを隔て、北には花崗岩の俊峰が続き、またそのはるかに遠く幾重の名なきチベット境の山波が望まれ、まことに永遠の冬のとざす鞍部であって、孤絶した厳粛さが身に迫るのを覚えると書いている。

第十信は「登頂態勢の決定」で、4月30日の通信はこの第二キャンプからである。通信では登頂最終拠点として計画しているアドヴァンス・キャンプ即ち第四キャンプに約3トンの装備と食糧を運び上げる仕事がこの日で終了し、先に書いたようにここで登頂隊員を決定したことが報告されている。62歳の槇隊長は海外登山でも名を馳せた著名な岳人だが、第二キャンプに到着以来高山病の症状で食欲不振と下痢に悩まされ、体力が著しく減退し、以後はやむなく第二キャンプから登頂の指揮をとることになった。

マナスル通信では登頂の前にも後にも関係者への感謝の言葉が述べられている。例えば、今回の登頂成功では高度の異なる各キャンプにいる隊員間のスムーズな連絡に無電が大きな役割を果たしたが、槇隊長はこの精巧な機械の作成に多大な苦心と犠牲を払ってくれた人たちに大いに感謝している。それとともに併せて総量11トンに及ぶ食糧、装備、嗜好品などの全てにわたり、それぞれの後援者、技術者、学者などからはかることのできない援助と協力があり、何一つ不足、不備を感じることがなかったと謝意を表している。

また隊の手足となって働いてくれたシェルパたちに対する感謝の言葉も見られる。槇隊長は通信の中で、彼らは高所での荷揚げや登攀ルートを切り拓くなどのプロとしての働きだけでなく、キャラバンの難所で立ちすくむポーターたちにかわり荷を運んだり、ポーターの手を取って助けるなど、いつも骨惜しみをせず率先して働くシェルパの魂には心を打たれたと書いている。

マナスル登頂に成功した登山隊がペースキャンプを後に、往路とは別の径路をとり帰途のキャラバンに出発したのは5 月20日だった。往路とは違い解放されたのんびりした山旅だった。

マナスル通信は6月3日、ポカラに到着し、カトマンズへの飛行便を待つところで終わっている。

登頂のかげに

「登頂のかげに」は「サポートの苦心」、「携帯無線機の働き」、「スノーエプロンの偵察」、「ベースキャンプより前進根拠地への輸送」、「酸素の威力」、「撮影・あれこれ」、「装備」、「食糧」、「マナスルに挑んだ五年間」の9項目から成っている。このうち踏査隊から第二次登山隊まで連続して隊員として参加した竹節作太による「マナスルに挑んだ五年間」の要点はすで書いた。それ以外はいずれもそれぞれを主として担当した第三次登山隊の隊員の筆になる。それぞれに詳細で重要な記述が見られるが、ここでは大塚博美隊員による「装備」の中の一部を引いておこう。

7000メートルを越える大高所ではまったく文字どおり“山との戦い”となり、ひいては自己に対する戦いになってくる。それはただ忍耐の一言につきるものであり、悪条件の下ではしばしば人の忍耐の限界を越える事態に遭遇する。

良い装備とは、それらの困難(の克服を)をたすけ、限界をおしひろめるに役立つものであると言えよう。

丈夫であることはもちろん、軽量でかさばらない、暖かいなどの条件が絶対的なものとなってくるのだが、今回の装備は、これらの条件を十分に考慮し、周到な準備と研究によって、数回の試作とテストを経て製作された。くつした、石油ストーブ、メタの三点を除くほかは400点余の装備はすべて国産製品であり、現段階としては最高のものであった。実際の登山が好天に恵まれたとはいえ、装備の点で不都合は見当たらなかったことは、相対的に「すぐれたもの」であったといえると思われる。

槇隊長の「マナスル通信」でもこのような優れた装備の研究開発に当たった関係者への感謝が述べられていることはすでに見たとおりだ。

最後に、槇隊長と優れた報道写真記録を残した依田孝喜カメラマンがそれぞれ高所登山における人間の意志の力の必要について語っているので簡単に紹介したい。

私は登山の楽しみは、十分の空気と憩いがなければならないと知った。8000メートル級の登山の少なくとも最終段階は、これを欠いているのである。徹底した戦いなのである。勿論自然は私たちにどうしようというのではない。この戦いは私たち自らへの戦いと、したがって不屈の意志を求めるのである。

──槇隊長

キャラバン中はともかく、6~7000メートルの高所になると、酸素の不足は肉体的にも精神的にも人間の活動力を決定的に左右するようになる。これに抵抗するのは意志の力だけである。肉体的な苦痛をこらえ、困難な環境を克服する強い意志がなければ仕事はできない。

──依田カメラマン

今回のマナスル登頂の成果は、ある意味で戦後11年を経てようやく取り戻されつつあった日本人の自信と日本の科学技術の成果が結実したものといえるだろう。

マナスル初登頂から18年後の1974年5月4日、日本の女性登山隊がマナスル登頂に成功した。これは世界初の女性による8000メートル峰の登頂だった。