書名:神格化と特権に抗して

副題:ある中国「右派」記者の半生

原題:九死一生 我的 “右派” 歷程

(中央編訳出版社、1998年8月)

著者:戴煌

訳者:横澤泰夫

発行:中国書店 2003年3月

判型:A5判/並製/552ページ

価格:3,200円+税

ISBN:978-4-924779-73-0 C0023

今回と次回は筆者の訳書を取り上げる。

今回の『神格化と特権に抗して……』の著者・戴煌(1928~2016)は元中国国営新華通信社高級記者。権力に抗して戦い続けた反骨のジャーナリストだった。戴煌は1944年春、共産党の新四軍に参加、同年夏、16歳で中国共産党に入党。新中国建国後の1951年、国営新華社通信の軍事組に配属され、軍事記者の道を歩むことになった。朝鮮戦争、第一次インドシナ戦争などの取材にあたり、北ベトナムのホー・チ・ミン主席とも親交があった。

1957年、毛沢東の神格化と共産党官僚の特権に反対する発言を繰り返したため、反右派闘争で右派のレッテルを貼られ、文化大革命の終了まで21年間、文筆の場を奪われ、この間、労働改造、監獄生活の中で過酷な労働、虐待にも等しい待遇を受け、筆舌に尽くしがたい苦難を味わった。

この間の経緯を振り返り、戴煌は「神格化運動の教訓をしっかり記憶して欲しい 新中国建国五十年(1999.10.1)を祝って」という文章の中で概略次のように書いている。

1957年、反右派闘争の幕が上がり、私は、“共産党員は党の整風を引き続き手助けすべきだ”という呼びかけに熱心に呼応し、党内の会議で“神格化と特権”に反対するなどの論点を提出した。私は、毛主席の神格化と各級幹部の中にすでに現れ始めている特権の現象は、我々の党と国家の生活の中での最大の隠れた災厄であり、もし大いに力を尽くしてこうした隠れた災厄を取り除かず、拡大蔓延するにまかせれば、我々の党と国家に計り知れない災難をもたらすだろうと考えた。

このため私は“右派”のレッテルを貼られ。党籍、軍籍を奪われ、新華社記者の職務を解かれ、毎月それまでの五分の一以下の生活費を支給されただけで、北大荒(後述)の監督労働に行った。その2年8ヶ月の間に苦難を共にした多くの友(戴煌は“難友”と表現)が荒れ野に骨をさらし、私は裸で98キロあった体重が、北国の真冬に衣服をいっぱいに着こんでも46キロまで激減し、骨と皮だけになって北京に戻った。1964年、新華社の党組織は又、私が“反動的立場を堅持し”、“党に対し新たな攻勢を繰り広げている”とし、私の公職を解き、“労働矯正教育”2年の処分を下し、実際には、監獄と労働改造隊に14年間閉じ込められた。毛主席夫人の江青ら四人組が打倒され、胡耀邦が何物も恐れない気概をもって真理の基準の大討論を組織、指導した結果、1978年の国慶節の後に新華社に戻った。その年12月の党の第十一期第三回中央委員会総会の前には(私の罪状に対する決定が)徹底的に改められ、党籍、軍籍、記者の職務を回復した。

戴煌はこう記した後で、「九死に一生を得、元の仕事に戻り、幸いにも過去には少数の人しか知らなかった多くの内部文書と、公開されるようになった反省の文字を見ることになったが、私はそれらを見て、1957年に全党から“神格化と特権”をなくすことを希望したのは完全に妄想だったと痛感した。なぜなら全党全国で毛沢東に対する神格化はもはや牢乎として抜きがたくなっていたからである。もし毛沢東自身がマルクスに申告しなければ、彼の“神格化”は恐らく“長寿無窮”となること間違いない」と述べている。

それでは実際の状況はどんなだったのか。訳書の中から引用する。

1957年6月、反右派闘争が始まって間もなく、党中央政治局委員、党北京市委員会第一書記の彭真が、北京の多くの党支部書記を集めた会合で2時間あまり演説し、「党の方針とそれの執行は決して非の打ちどころがないというわけではない。党の指導者が小さなことも見逃さず、極力誤りを正し、申し分のないようにするため、皆さんに手助けしてほしい。皆さんの出した意見がたとえ必ずしも正しくなく、あるいは間違っていてもかまわない。党はこれらの同志をブルジョア階級分子と一緒にすることは絶対にあり得ない。この点は、私は党中央を代表して皆さんに保証できる。……」と言った。

これを真に受けた戴煌はその夜、党支部の書記たちが集まった討論座談会であらまし次のような発言をした。「全党、全国の最も深刻な、最も危険な潜在的災いは、すなわち“神格化と特権”である。これをただちに抑制し取り除くことがなく、その趨勢を放置しておけば、全人民が大難に遭うだろう。それを抑制し取り除く最も有効な方法は以下の通り。大胆に批判し、しっかり監督し、選挙のやり方を改める。人民の当然の民主自由を尊重する。国を挙げて平等を重んじるべきだ。特権を助長するような一切の公開されたあるいは隠れた措置や制度を取り消す。高給取りの待遇をこれまでより低くし、国家幹部と労働者、農民、大衆の間の生活水準の格差を思い切って縮小する……、学校での政治の授業を簡素にする、などなど」だった。

ところが彭真の演説と保証は、毛沢東の‘敵を隠れた場所からおびき出す’という指示を忠実に実行したに過ぎなかった。人民日報の編集長と新華社の社長を兼ねる呉冷西は国内の電話会議で、「本社の反右派闘争は重大な勝利を勝ち取り、戴煌がつまみ出された」と宣言した。一夜の間に新華社の構内の至るところに戴煌を摘発し、罵倒する大字報が張り出された。後に離婚することになる戴煌の妻も、彼が「中国共産党革命委員会」を組織、結成しようとしていると暴露する大字報を張り出した。実はある時、家で酒をいささか飲みすぎた戴煌は、故郷の悪徳ボスのことを話しているうちに、憤慨のあまり「我々の党内にも革命委員会といったような組織があればいい。もっぱら党内の悪弊の命を革めるのだ」と話したことがあったのだった。

それからいつ果てるとも分からない大会、小会での批判が続いた。戴煌は批判に承服せず、先に書いたままにしておいた毛主席と党中央委員会にあてた同様の内容の未完の長文の手紙を自ら提出したが、これが「万言書」と呼ばれ、新たな批判の高まりを招くことになった。更に新華社は、戴煌らが新華社解放軍分社の中に反党、右派の小グループを結成したというありもしない話をでっち上げ、攻撃した。

1958年春、「極右分子戴煌の政治結論」が出された。そこで戴煌の罪状として挙げられたのは、①党の指導者を敵視し、彼らに反対した、②社会主義に反対し、ブルジョア階級の民主と自由を要求した、③社会主義制度の優越性を否定した、④党の報道政策に反対した、⑤スターリン批判を受け、国際共産主義運動に対し根本から動揺を来した、⑥「万言書」なるものを書き、中央と毛主席を導こうと企んだ、⑦反党小グループを組織した、などだった。

結論として、「職務を取り消し、監督労働を科する。党籍と軍籍を剥奪し、軍の階級を剥奪する」という処分が下された。

戴煌は取り調べの中で「革命事業の発展のためならば、私は打撃を受ける心構えができており、監獄に入ることも怖くない」と答えている。

1958年3月、戴煌は監督労働の地・北大荒に向かった。監督労働とは強制労働の代名詞と言ってよく、戴煌は恥辱と苦痛の言葉だと指摘している。

北大荒は中国最北部、黒竜江と嫰江の流域にある広大な荒蕪地で、冬は酷寒、夏は野獣が群れをなし、多くの沼沢があり、蚊やアブが群れるという人が住むには最悪の自然環境の地だった。新中国になって、人民解放軍などがここに農場を建設し、反右派闘争などの政治運動の際には多くの“反党分子”などが監督労働の名目のもとに、流刑同然に北大荒の開拓に送り込まれた。

戴煌は彼が言う所の多くの右派分子の“難友”とともに監督労働に従事することになるが、『九死一生』の中では、この間2年8ヶ月の苦難の日々を克明に描写している。その中からまず冬の生活の一部を紹介しよう。

草原はすでに天地も凍てつき、白雪は茫茫として降り積もり、気温は零下43度にもなった。……後には作業現場を往復する時間と精力を節約し、作業量を増やすために、すっかり凍りついた沼沢地に荷物を運び、幾束かの草を刈り取って氷の上に置き、その上に布団を敷き、その場に泊まり込み、幾日、幾夜も苦闘を続けた。……朝、起床ラッパが鳴っても、布団にもぐりこませていた頭をなかなか外に出すことができなかった。布団の頭の部分は呼吸の湿気が堅く凍りつき、布団の表面やオーバーの上にも氷の層が張っていたからだ。泥水のしみた靴はパンパンに凍りつき、どうしても足を突っ込むことができなかった。時には窩窩頭(トウモロコシやコーリャンの粉を蒸し、中を空洞にした円錐形の粗末な食べ物)も凍って氷のおできのようになり、薪を割る斧で粉々に砕いてから口の中に押し込まなければならなかった。お湯も供給されなかったので、沼の氷を割ってかじり、アイスクリーム、アイスキャンデーと呼んでいた。

1959年の冬の頃、この時、我々の毎月の食料の割り当ては15キロまで減っていた。朝と昼には、一人一回2個の小さな窩窩頭とひとすくいの大根スープ、夕食は小さな杓子に3杯の顔が映りそうなほど薄い粥で、食事をすると腹じゅう水でごぼごぼし、すぐに小便に行かなければならなかった。このため、みんなは干からびて黒くやせ衰えるか、見た目にもすぐ分かる水ぶくれ(浮腫)の状態になっていた。鳥目、心神喪失、雪面での昏倒、炭焼き窯での窒息など、悲惨な状況は数え上げればきりがなかった。元はと言えば、これらの人たちは堂々たる国家の幹部、共産党員、インテリだったが、今では社会の底辺でもがき苦しむ奴隷に変わり果ててしまった。

1960年10月の末、戴煌は農場間の移動でたまたま行き逢ったほとんど面識のない人物から、小雲山という農場で起こった‘不吉な’10月13日の話を聞かされた。戴煌は、これは自分たちが流刑になっていた期間で最も悲惨な暗黒の日であったと断定している。この人物が話した事件のあらましは次の通りだ。

国慶節(10月1日)のあと、雲山牧場の農場本部は、地面が雪で覆われる前に突撃作業で大豆を収穫する大会戦の実施を決定した。命令が下るや“札つきの右派”百人あまりはよろよろと小雲山に向かった。13日の大会戦の大突撃の日には、3食分の団子合計6個が一度に支給された。これは大豆の収穫が終わるまで作業は終わらないということを意味していた。……空は暗くなろうとしていたが、各自の割り当てはまだ四分の一も刈り終わっていなかった。副場長は「手を広げて指が見えなくなったら作業は終わる」と言い捨て帰って行った。暗くなり指導員が作業の終わりを告げた。“札つきの右派”たちは、餓えと寒さに疲れ果て、ねばねばする路上をのたのた、よろよろ戻って行った。多くの人が数歩あるくごとに転び、地面にはったまま前へ進もうとしている人もあり、体をピーンと伸ばしたまま泥水の中に倒れたままの人もいた。この時、寒風は骨を刺すように冷たく、雪まじりの雨はますます激しくなってきた。……夜の十一時、隊に戻って来たばかりの人が、隊の本部に「路上で多くの人が倒れた、いそいで誰かに野菜入りの団子を持って行かせ、彼らを連れ戻さなくては」と報告した。……まだ余力の残っていた何人かが団子を籠に入れ助けに向かった。500メートルあまり行って、彼らはひっそり泥の中に横たわっている一人を見つけ、彼の仲間が代わる代わる彼を背負い戻って行った。更に一キロあまり歩いて、地面に倒れ込んだり座り込んだりしている何人かに出会った。彼らは団子を口に含むと、手振りを交え、後ろにまだ大勢いる、早く団子を持って行ってくれと言った。……彼らは大きな沼のほとりで前のめりに倒れている人に気づいた。数回大声で呼びかけたが、応答はなかった。……団子を彼の口に突きつけ、「団子だよ」と叫ぶと、その人は凄い勢いで団子に噛みついたが、団子を腹に収めることなく、口にくわえたまま動かなくなった。……“札つきの右派”の中にはもう一度仲間を捜しに行こうと願う人もいたが、隊の指導員は、明日の会戦に影響が出ると言って許さなかった。ほかにも仲間に背負われたり板に載せられたりして戻って来た人たちが5人いたが、衛生員や医師は助かりっこないと言って手当をせず、このうち3人は亡くなった。……この日、結局7人が死亡した。……二日後、七人の遺体は馬車で山腹まで運ばれたが、遺体をくるむ筵さえ与えられず、柩などあろうはずがなかった。馬車に付き添って行った数人の仲間は、満足な墓穴を掘る力がなく、小さなくぼみに遺体を投げ込み、上に厚く雪をかぶせ墓のように仕立て上げた。追悼の儀式もなく、一つの花輪さえなかった。

この事件は、訳書では14ページにわたり詳細に書かれているが、ごくごくかいつまんで紹介した。

戴煌自身も餓えと栄養不良で浮腫になり、伐木作業の最中に大けがをしたり、炭焼き窯の中で窒息死しかけるなどまさに九死に一生の体験を幾度もした。またこの間に最初の妻と離婚もした。戴煌はこの離婚は政治的な不一致によるものではなく、ただ党内生活と現実生活のいくらかの問題に食い違いがあったに過ぎないと言っている。意味深長な言葉だ。

1960年の末、戴煌ら軍関係の右派は、周恩来総理の関心と関与があって北京に戻ることになった。戴煌はこの間の体験を総括し、「我々の北大荒における2年8ヶ月の、人を激怒させ、かつまた悲嘆、悲痛に暮れさせた境遇は、それを体験した人でなければ、これが間違いのない事実であると信じることはできないだろう。我々と人生観、価値観の対立した資本主義世界の人々でさえ、さらには最も想像力に富む、最も反動的な小説家でさえも、このような暗黒と恐怖の事態が、まるまる十年間社会主義革命と建設を行ってきたこの国で起こり得たとはとうてい想像できないだろう」と書いている。

北京に戻った戴煌には一時名誉回復の希望が見え、1963年8月には12歳年下の潘雪媛と再婚し新しい家庭を持った。しかし1962年の秋、党組織の求めに応じて提出した厚さ3センチにもなる長文の回顧が再批判を招き、1964年に「公職を取り消し、労働教養2年に処する」という処分を受けた。戴煌は、1957年に「党の整風を助ける」という呼びかけに応じたのが一度目の騙しに遭ったことになるならば、北大荒に行って「徹底的に新しい人間になる」というのが二度目の騙しに遭ったことになる、そして今回の党の呼びかけに応えたのは三度目の騙しに遭ったということになると言っている。

戴煌は結局その後14年間、過酷な労働改造と監獄生活を送ることになるのだった。戴煌はこれを「貧しき夫婦の14年、百鬼夜行の14年、出口の見えないトンネルだった」と言い、「出口の見えないトンネル」、「夫婦哀話」の二章に分け詳述しているが、ここでは詳しく紹介しない。ただ右派に区分されたからには、本人だけでなく家族も徹底的な差別を受け、極貧の生活を送らねばならなかった。妻の潘雪媛は二度のお産で十分な医療を受けられず、死線をさまよったりした。

胡耀邦党中央組織部長(後の党総書記)が主導したほとんどの右派の決定を取り消すという政策に基づき、新華社国内部党核心小組は1978年12月13日、「戴煌同志が1958年3月右派分子に区分されたのは確かに過ちに属する。戴煌同志が誤って右派分子に区分されたことに対し訂正(中国語では改正)し、政治的名誉を回復し、党籍を回復し、元の行政十五号の待遇を回復する」という決定を行った。

だが戴煌はこの訂正という決定に満足はしていなかった。「結び」の中で戴煌は、「反右派は必要である」ということを堅持したために、「もっぱら(粛正を)拡大化」したのであって、それ故「右派」問題の名誉回復にはことごとく「訂正」の言葉を用い、「名誉回復(中国語では平反)」の言葉を用いなかった。これは明らかに論理に合わない。「誤って区分」したからには、文化大革命の中で粛正された人、及び反右派闘争の前後の各種の運動で「拡大化」され、「誤って区分」された人と同じように名誉を回復(平反)すべきである……さらに言えば、1957年に現実と歴史の検証に耐える観点を提出した「右派」の名誉回復をもことごとく「改正」というのは、更に論理に合わず情理に合わない、と述べている。

因みに現代漢語詞典を引くと、「改正」は簡単に「誤ったものを正しいものに改める」とあるが、これに比し「平反」は「誤って誤審判決を下した案件、あるいは誤って下した政治結論を改めてもとに戻す」と政治的意味合いを明確に示している。「平反」の持つ意味は「改正」より重く、冤罪事件からの真の名誉回復を意味していることが分かる。

反右派闘争後20年内に、右派としての処分の決定を訂正された人は55万2877人で、訂正されていないのは96人となっている。この96人だけが真の「右派」だとすれば、5759.1354倍に粛正を拡大したことになる、というのが戴煌の指摘だ。

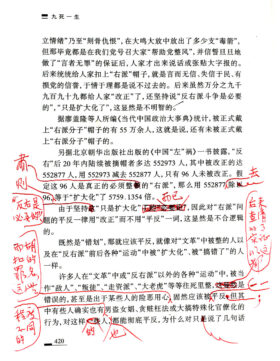

ところで筆者が翻訳に使用した『九死一生』の底本は1998年8月の中央編訳出版社の版だが、翻訳の打ち合わせに北京の戴煌氏の自宅を訪れた際、彼から手渡された本には赤のボールペンの手書きで多くの加筆、修正が加えてあり、巻末には2002年2月2日という加筆修正の日付がやはり手書きで記されていた。『九死一生』にはほかに2000年1月に出た学林出版社の版と、2004年2月に出た香港版とがある。

香港版では、私が手渡された底本にあった加筆、修正がそのまま取り入れられていたほか、新たに加筆された部分もいくらかある。

例えば、香港版の「結び」では、「“反右派は必要である”ということを堅持したために……」とあったところに、「鄧小平らが“反右派は必要である”ということを堅持したために……」と鄧小平の名を付け加えている。そのほか、すでに前の版で名前が挙がっていた北京の陳希同-王宝森集団に加え、「江西の胡長清、広西の成克杰、廈門の遠華案、瀋陽の党政の腐敗した凶悪な集団などなど例を挙げるに暇がないほどだが」と地方の指導者の実名を挙げ、彼らこそが大胆かつ堂々と反社会的商売をする者たちのバックにいるのだと糾弾している。

戴煌氏は2016年2月19日、北京の病院で亡くなった。22年間の過酷な「右派」生活の後遺症もあって、晩年は多病だった。

戴煌氏の死を報じた中国語のサイト「多維新聞」の見出しには、「新華社の‘刺頭’(何にでも文句を言う厄介者)の戴煌が病死 彼は曾て毛沢東を批判」とあった。確かに晩年に至るまで、戴煌氏はいわゆる党内民主派の一人として活動し、民主と人権について声を上げ続け、言論、報道、出版の自由を求めて已まなかった。2007年8月に筆者が会った際には、「新中国の建国後、我々の理想は完全に裏切られた。裏切った者は誰か、それは毛沢東だ。スターリン、毛沢東、金日成はみな裏切り者だ」と大声で語った。戴煌氏は、一時は中国共産党を離党することも考えたが、志を同じくする仲間たちから、「悪いのは党で、君ではない」と説得され思い止まったとも話していた。確かに戴煌氏は、中国の為政者たちにとっては厄介な存在だったのだろう。

この死亡記事によると、戴煌氏の娘は新華社の幹部に対し、「彼の档案のコピーを一部我々に渡して欲しい。父親は22年間右派になっていたが、今に至るも比較的明確な説明がない、1979年に“改正”したというが、我々にもそれが具体的に意味することが分からない」と話したという。多くの元右派やその家族たちも同じように「改正」の決定には釈然としていないことだろう。

*档案 中国の各機関が保存する個人記録で、その人物に一生ついて廻り、その人生を左右するものとされる。