社会的連帯経済の推進においては昨今何かと活発になっているスペイン・カタルーニャ州ですが、同州内の事例のネットワークである XES(Xarxa d’Economia Solidària、シェス)は、市町村レベルでその推進を行うための15の措置に関するパンフレット(カタルーニャ語)を刊行しています。今回はこのパンフレットを読みながら、日本でもできることについて考えたいと思います。なお、社会的連帯経済関係の公共政策という点では、以前書いたこちらの記事もご覧ください。

- 社会的連帯経済をめぐる公共政策(2014年1月16日)

- ソウル市における公共政策(2016年7月16日)

- バルセロナ市における社会的連帯経済推進政策(2017年1月16日)

- 国連社会開発研究所の提唱する社会的連帯経済関係の公共政策(2017年2月16日)

- バスク発の社会的連帯経済推進諸政策(2017年3月16日)

- 韓国における社会的連帯経済関係の公共政策についてのILOの報告書(2017年8月16日)

- 韓国における社会的経済促進のための諸政策(2017年12月1日)

- 新しい経済母体の促進には、あらゆる社会経済的変化の担い手のエネルギーが必要: 基本的に市区役所や町村役場の中で社会的連帯経済を議論する委員会を作り、自治会やエコロジスト、文化活動関係者やフェミニスト、移民などが意見を表明し、市区町村レベルで社会的連帯経済の推進政策(年次計画の作成や現状の診断など)を制定してゆく。

- 地域における社会経済的変革には、それを実現するツールが必要: 各市区町村で地域経済発展のための機関を創設して、そこで社会的連帯経済に特化した政策を推進したり、他の目的で制定された政策を社会的連帯経済に関連付けたりする。

- コミュニティビジネスの推進のための空間: 設立支援、研修プログラムや協同組合のインキュベーターなどを実現する空間の設置(必ずしも市区町村レベルである必要はなく、大都市であれば一地区を対象にしたり、逆に町村レベルでは小さすぎるなら郡など広域圏にしたりすることも可能)。また、高齢者や障碍者などの介護を促進するインフラやサポート、アセスメントも支援する必要あり。

- 協同組合および/または地域による共有財(コモンズ)の管理: 建物や工場団地、共有地などの共有財、または耕作放棄地や空き家などの管理を社会的連帯経済の団体に委託。

- 社会経済的変化を保証するには、長期的に文化や教育面での変革に努める必要: 協同組合学校(児童・生徒や学生が運営)を作ったり、教育カリキュラムの中に社会的連帯経済やその運営、さらには協同組合原則の実践を取り入れたりする。

- 新しい社会経済的イニシアチブのアセスメント、人材育成およびフォローアップ: 特に雇用創出や共有財の保護、さらにジェンダーの平等や移民の権利などに取り組む事例について、それに応じたアセスメントなどを提供。ジェンダー関連では家族生活との両立などと、そして移民関連では滞在資格の取得などと関連付けが必要。また、この際に社会的バランスシートや社会的連帯経済のマッピング(カタルーニャの事例はこちら)を活用することも大切。

- 倫理銀行という総合的システムを通じた金融へのアクセス促進、および地域融資の推進: 社会的連帯経済の事例が倫理銀行(日本でいうところのNPOバンクに相当)から借り入れる場合に自治体が保証金を拠出したり、その他連帯経済関連の金融機関から借り入れられるようにしたりする支援。

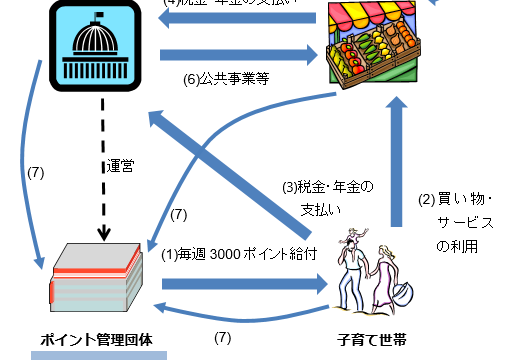

- 事例間の協同、地元の社会的市場および責任のある消費のサポート: 単に協同組合などの団体数の増加で満足するのではなく(その点では、先月紹介したポルトガルのマニュアルの内容は不十分)、市区町村レベルで見本市を開催したり、地域内にある事例同士での協力関係(たとえば機材の共有)や地産地消を推進(地域通貨がこの点で有効)したりする。

- 社会的連帯経済は、行政のニーズを含む社会的ニーズ全体を賄える必要がある: 自治体自体もさまざまな財やサービスを消費するが、この際に社会的連帯経済の団体からの調達を増やすようにする。

- 回復企業およびその事業の強調: 回復企業(または回復工場)とは、企業の倒産後に元従業員がその施設を受け継いで事業を継続するものだが、倒産のみならず経営者が高齢で引退する事業の場合も、従業員がその事業を継続できるような土台を作る。

- 公共サービスの公営化および協同組合化: 水道や再生エネルギー、介護や文化活動などの公共サービスについては、行政と地域住民が共同運営するようにし、その際に協同組合という法人格も利用可能に。

- 食糧・エネルギーおよび住居における主権: 基本的にこれらの分野でも地産地消を推進し、グローバル資本主義の論理を排除する。

- 知識社会を民主化するには、コミュニティ管理空間としてデジタル公共空間を認識し、プラットフォーム協同組合運動を促進する必要あり: IT化が進んでいる現在、ソーシャルネットワークや各種ITツール、それにオープンな(だれでも利用可能な)リソースを最大限に活用。

- 市町村の社会経済的変革に関する報告書を作成する必要: 社会的連帯経済の事例のマッピングやガイド作成、市民参加型予算(自治体の予算作成において住民参加を認める)などを通じて、協同組合に関わる人を増やす。また、カタルーニャ州内の中でも社会的連帯経済に取り組む自治体同士でネットワークを組み、情報交換などを促進する。

- 経済のフェミニスト型変革: 女性に特に関連する子育てや介護を経済の中心に据える。

このようなガイドですが、日本での応用性について、ちょっと考えてみたいと思います。

社会的連帯経済委員会ですが、日本でも市区町村の条例で決議すれば、設立することはそれほど難しくないでしょう(もちろん、実現するためには議員の理解が必要ですが)。教育については、日本では市区町村立の教育機関が基本的に中学校までに限られるため、主に公立高校を管轄する都道府県も何らかの形で巻き込むことが大切になります。

移民に関しては、スペインでは不法滞在者でもいくつかの条件を満たせば(3年以上滞在、スペイン人や合法的に居住している外国人と結婚や同棲、人身売買の被害者など)正規滞在資格を得ることができ、私自身の友人知人の中にも、不法滞在状態から正規化に成功した人が複数おり、その中にはその後スペイン国籍の取得に至った人もいます。その一方、日本では一度オーバーステイなどの形で不法滞在になってしまうと正規滞在資格の取得が非常に困難になるため、日本で同様の内容を実現するには出入国管理法の改正が必要になります。日本では外国人の受け入れについての議論がまだまだ未熟ですが、今後少子高齢化がさらに進み、日本経済を担う労働力がさらに不足する事態が予測されるため、不法滞在とはいえ日本に長く住んで日本社会に馴染んだ人たちに救済措置を施し、日本社会の正式な一員として堂々と生活できるような政策転換が必要でしょう。

社会的連帯経済の見本市ですが、個人的には単独のイベントとして開催する必要はないように思います。たとえば夏祭りなど地元の人たちが一堂に集まるイベントの中で社会的連帯経済関係の出展を行い、社会的連帯経済という概念が存在することを地元の人に知ってもらうというのも、日本の文脈では十分に可能なような気がします。また、行政による社会的連帯経済関係者からの商品やサービスの調達については、お隣韓国ですでに社会的企業に対して同様の措置が行われています。また、各種自由貿易協定により日本の食糧主権が脅かされている状態ですが、これに対抗する手段として社会的連帯経済を活用することも今後大切になるでしょう。

連帯経済見本市の動画(2018年版)

ITについてですが、社会的連帯経済関係の事例や講演会の内容をYoutubeにアップロードしたり、またオンライン講演会を開催したりすることで、社会的連帯経済についての知識がさらに幅広く深まります。社会的連帯経済に取り組む自治体同士のネットワークですが、スペインのみならずお隣の韓国でも、道レベルでのネットワークがいくつか結成されています(忠清南道の例はこちら)。

日本ではまだまだ社会的連帯経済の知名度が低いので、このような政策の導入は難しいかもしれませんが、何らかのご参考になれば幸いです。