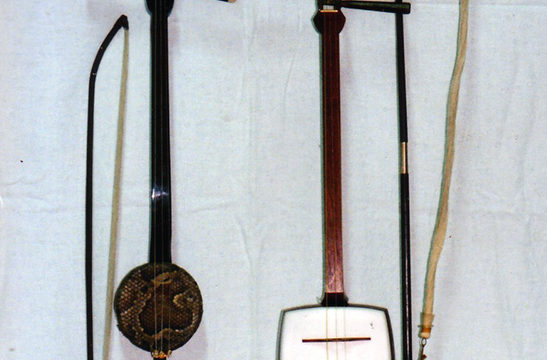

◀タイの物産店で入手した比較的珍しい図柄の布絵。片面太鼓トンと、今や殆ど滅びた古代インド仏教音楽の弦楽器「チャパイ(亀琴)」の図だが、細部に渡って正確に書いておきながら、物理的に真直ぐしか有り得ない弦も棹も曲がっているところがタイを思わせる。

マイペンライな国

東南アジア・タイ王国への憧れを持つ人々にとって、果たしてバンコクのあの交通ラッシュは如何なものだろう。それを言うならパキスタン・カラチ、マレーシア・クアラルンプール(KL)もクレージーさではアジア三大最悪交通事情であろうけれど。優美なタイ古典舞踊や、長い歴史を持つ仏教やその文化遺産とはあまりにかけ離れている。しかし、あれこそがタイという国と民衆が逞しく生きている証であるとするならば、比べて死んだような東京に戻るとむしろタイが懐かしく、微笑ましく思えたりもする。

ついぞ空港の外に出る機会がなかったフィリピン・マニラもおそらく同様なのだろう。アジアの経済発展の最中にある国々ではどこも似たようなものであり、新興国が抱える様々な問題、後手後手に回った政策の落ち度や、政策が予想もしなかった人口の急増や、世界的にヒステリックにヒートアップするばかりの商業主義など様々な問題が、言わば解り易く露出していると考えるならば、ある意味健全だとも言えるのだろうか。

そして、カラチでもKL、バンコクでも、意外に土地の人間たちは苛々していないように見える。カラチは、スィンド族、バロウチ族、KLはマレー人、バンコクは、タイ人、それ以上におっとりとしたバンコク出稼ぎのイサーン人の性質のせいなのかも知れない。同じ状況が日本だったらと考えると恐ろしい。

そのタイ人が近年随分と血気盛んに政治に積極的になっていると知り、今ひとつその顔つきが思い浮かばれないのだが、果たしてどのような民族や階級、職種の者たちが中心になっているのだろうか。時間の限りリサーチしてみたいものだ。

タイに限らず世界のどこでも火付け役の少数の人間たちがいる。そして、周りの連中は、何人何族であろうとも、基本的に「日和見」であることが、群生群性の人間の常なのだからその火付け役を見定めずに、国民だ民衆だ大衆だと括ってしまうことはまんまと罠にかかるも同然だ。そのことは、昭和前半の戦争体験で日本人が一番良く分かっているはずなのだが、アジア諸国に十年二十年先んじて無益で分不相応な経済成長に邁進して向かい合うことをしなかった。

罠にまんまとかからない為にも、アジア諸国のそれぞれが,本来持っていた生活のテンポや良き時代の価値観に立ち戻るべきだ。というのは、決して単純な「懐古主義」ではないはずだ。

なにしろ、慌てて走って転んで擦りむいて泣き出して。手当をしようとする者に「痛い!」と怒る子どものようなことをしてきたのだから、「落ち着いて出直そうではないか」と言うことが「懐古主義」のわけがなかろう。効きもしなければ、その場限りのインチキ(根本原因を解決しない)な薬を良薬とし、それを優しく塗ってくれる者を良き人間とし「癒される」などと言っているが、「懐古主義」も「癒し」も意味も解らず使い方だけ知っているようなもので、やはりこれも子どもじみている。アジアの国々は、この数十年懸命に日本を追いかけてきた。一番先に走り出して、一番先にけつまづいた日本が自らの幼稚さと向かい合い彼らを諭すこと以外、誰がその責任を果たすべきだと言うのだろうか?

ところが、そんなタイで一番聞く言葉が「マイペンライ(No Problem)」だと言う。インドでも同じで「コイバート・ナヒン」、アラブでも同様で、「マーレシ」。日本人の「どうもどうも」「すいません」と比べるとおおらかで長閑で良いと思えてくる。海外のことを語るときに自らの日本、日本人をけなすのもどうかと思うが、日本人の姑息さが何となく恥ずかしくなり、つい日本人けなしをしてしまうのも、筆者の日本人の姑息さの一端なのだろうか。

タイ音楽のこだわりとアバウト

まず、タイ古典音楽で知って驚いたこだわりが、「1オクターヴをほぼ平均に七分する」ということだった。ご存知、西洋平均率のハ長調のドレミは「ド(1音)レ(1音)ミ(半音)ファ(1音)ソ(1音)ラ(1音)シ(半音)ド」であり、1オクターブの半音24個を分母の数とすると、「ド(2)レ(2)ミ(1)ファ(2)ソ(2)ラ(2)シ(1)ド」となる。同じ24を分母の数として七分音律を見ると、「ド(1.7)レ(1,.7)ミ(1.7)ファ(1.7)ソ(1.7)ラ(1.7)シ(1.7)ド」となる。「平均率」とて、ピタゴラス自身が「割り切れんから平均に分けて誤摩化そう」としたものとは言え、ドとソの関係は、物理的に「倍音」でも得られるので、「ドからソ迄の半音7つ分の音程」は、ほぼ確定的だ。にも拘らず、タイ音律は、レ、ミ、ラ、シ、の低めも不気味だが、ソが倍音と異なるというのが驚かされる。これは断じて「アバウト」なのではない。言わば「自然の摂理」とも言える物理現象に逆らって迄「七に割る」に執拗にこだわっているのだ。

その上さらに驚いたのは、器楽伴奏付きの古い歌曲だ。物理現象で音を出す弦楽器と、やはり指穴の音より空気圧で倍音関係が発生するリード管楽器の伴奏の「ソ」と、歌い手が固執する「七分音律」の「ソ」が合わないのだ。と言うか、「合わないから合わせない」というこだわりだ。で、「ぶつかり合う」という凄まじい光景が見れるのか? と思いきや、なんと!「歌が歌っている間は、旋律楽器はお休み」なのだ。それでは旋律楽器は伴奏ではなく「間奏専用」でしかない。これは「こだわり」とも言えるが、「究極のアバウト」ではないか?

もうひとつタイの音楽を知って嬉しかったことがある。古典音楽のことだが、その曲名、楽器の名前に、ルーツを記していることだ。曲名には、その楽曲様式が接頭語のように記される。そこに楽曲様式のルーツが記されるのだ。例えば「カメーン:○○」「ラオ:○○」で、「カメーン」は、カンボディア、「ラオ」は、ラオス、正確には、クメール族、ラオ族の意味であろう。楽器の「ピーチャワ」は、ジャワから来た篳篥(オーボエ類)、「ピー・モン」は、モン族、ビルマ辺りだ。太鼓の名称は、ルーツが接尾語になり「クローン(太鼓)・モン」や「クローン・ケーク(カェーク)」だ。「ケーク」は、インドを意味する。

このようなことは、世界の他にもなくはないが、多くもない。韓国雅楽でも、ルーツはさておき、古くから朝鮮半島にあった楽器には「郷(ヒャン)」を付け、実際は、宗代に伝わったものでも後世に中国から伝わったものには「唐(トン)」を付ける。ウズベキスタンの弦楽器ルバーブには、「カシュカルチャイ・ルボッブ」と「アフガンチャイ・ルボッブ」がある。しかし、いずれの国でも周囲の隣国は何故かそのようなことはしない。そして、タイほど徹底していない。なんとなくタイ人は謙虚なのだろう、と思うのは幼稚だろうか?

音楽史的に言えば、そもそも古代インドから仏教と共に東漸した儀礼音楽が、ビルマ、タイ、カンボジア、ラオスと伝わったのだが、それをまたビルマがタイを攻め戦利品で持ち帰り、タイがカンボジアを攻め、と逆輸入もしている。ゆえに、長く用いられている楽曲様式や楽器の場合、ルーツはごちゃごちゃになっているのだろうが、それでもある時期からルーツを確認するようになったことは確かだ。

◀1995年、来日タイ北部民謡の若手グループとの共演(詳しくは本文末尾に)

タイのモダン音楽、今様音楽、洋楽

そんな「こだわりと鷹揚」が同居するタイであるが、西洋化、モダン、コマーシャル(商業的)音楽も、流石の経済発展新興国だけあって、東南アジアではシンガポールに次ぐ勢いと賑わいを見せてきた。

いわゆるアジアン・ポップスの類いに関しては、どれも似たようなもので、味気ないと言うよりも、流行っては廃れるその姿に空しさを覚えるのは、筆者の世代のせいではないだろう。

筆者は、ビートルズエイジの後輩の世代だが、ビートルズが大好きだ。だが、この曲は残るなと思った曲と、熱心なファンのみが心から放さないだろうという曲の違いは分かる。そして、実際そのようになった。しかし、ビートルズ以降、世界中を見渡しても何世代に渡って好まれ生き続けるポピュラーミュージックが思い当たらない。筆者個人的には、ボブ・マーレイ、ジミー・クリフ、クラプトンなどに珠玉の名作があると思っていても、ポピュラーミュージックに興味のない人には無縁の話だ。

ところが、最近の若者はことごとく「ルーツ」に無関心なようなのだ。数年前、福岡のFM局での収録の待合室で、地元で人気が出始めた若者数名が音楽談義をしていたので、何となく聞き耳を立てていた。すると日本におけるレゲエ系ミュージシャンとその系譜らしきものについての知識をノリノリで語りあっているのだが、誰からもジャマイカのミュージシャンの名前が出ないのである。流石に口を挟む野暮はしなかったが、知らないどころか興味がないどころか、関係ないとさえ思っているようなのだ。

そのような連中に、「ルーツを知ることの大切さ」を説いても無駄だ。「懐古主義」と一笑されて終わる。植物に喩えるならば、ルーツすなわち根っこが繋がっていて滋養も潤いも得られ瑞々しく活き活きとするなどという発想がない。最近見かける、根っこもなく、空気中の水分で生きる不気味な植物のような音楽観なのだ。

と、ここ十年二十年の音楽には批判的な筆者が、タイのポピュラーミュージックだけは、けっこう気に入っている。例えば、一昔前のタイ・ポップスは、どこかあか抜けないと言うか、気が抜けている感じがタイらしくて良かった。ところが、比較的最近だと思うが、スプラッシュ・アウト辺りになってくると完全な洋楽で、かつての「抜けないが抜けている」は成りを潜めている。が逆に、「バネと芯」が感じられ、J-Popsの不気味に撫でるような薄っぺらさとは大違いなのだ。それは「江南スタイル」にも感じたが、いずれも今の音楽評論や若者のつぶやきによれば、「リズムの単調さが売れた要因」程度の理解のようだ。

その理由や違いを追求するほど一過性の音楽に時間を割く気はないので申し訳ないが、「やっぱりタイだな」とは思わせてくれる。その部分、すなわち、今様の若者にさえタイにはある何か、日本人には失われた何かについては、今後も学んで行くべきテーマであると考えている。

現段階でそのテーマについてひとつ気になっていることが、タイが未だに王国であることだ。つまり「メインカルチャー」が存在する。日本にはない。韓国ではもう大分弱々しくなって来たのだろうけれど、儒教やシャーマニズム、大道芸等の土壌があった。未だに筆者の友人には、先祖、親兄弟、親戚を重んじる若者が多い。 日本にはそれがない。無関係ではなさそうに思うのだ。そして、何よりタイの音楽は、新しいポップスでさえも、根っこが感じられるのだ。

しかしながら、幾ら見所(聞き処)があるタイ・ポップスも所詮は、一過性であり、限らせた世代の限らせた趣味の者達の音楽だ。だが、タイには、伝統的な音楽であるにもかかわらず、今そして将来にも活き活きと奏でられるはずの音楽が少なくない。後は、タイの人々の価値観の変貌、「落ち着いて出直すこと」を待つばかりである。

筆者は、1978年から民族音楽教室をやっているので、延べでは膨大な人数に教えてきたわけだが、その中でごく数人他国の伝統文化を自己表現や自己認識の道具にせず、むしろ探究に身を捧げるような見所のある弟子がいる。正確には、楽器は何も教えていないのだ。だからでもあるが、音楽に対する考え方を学んでくれたと思っている。

その内のひとりが中国雲南省と日本の行ったり来たりでかれこれ十年か? 雲南の様々な少数民族の伝統民族音楽を探究し、後に、その紹介や保護育成にも思いが向いているような青年がいる。

1995年、彼がタイ領の少数民族楽団の日本公演を手伝っていた際、筆者もインド太鼓で共演させてもらった。筆者も一通りのタイ民族楽器を所有し、一通り弾くしライブもかなりやってきたのだが、当時東京に在った筆者のスタジオに遊びにきた彼らがインド音楽の太鼓タブラに相当惚れ込んでしまい、むしろ「タブラを演ってくれ!」となったのだった。

もちろんタイ民謡も演奏する人間のタブラだからインド人と共演するのとはわけが違うが、それでもやはり「マイペンライ」なのだ。と言うより、音楽を表面で考えていないと思われた。

まだ充分若手と呼べる世代であるにもかかわらず、伝統民謡をしっかり身につけ専門的に演奏していた。最新型のチューナー(音合わせ機)を数百年前から姿を変えていないだろう民族楽器に取り付けているところが今の人間である証なくらいで、奇をてらった新しいことで売ろうという根性が全くなかった。何百年も生き続けてきた音楽が、この数十年で死に絶える理由も根拠もないのだ。そして、それを今の世の中に活かして奏でることは、「懐古主義」「復古主義」でも「保存」でもないのだ。という想いを、改めて彼らに証明してもらった気がした。

ひとつ愉快な想い出がある。主催者が彼らの楽団を紹介し、ご丁寧に筆者も紹介してくれた後、演奏が始まる段になって、ごくごく普通にこう言って袖に下がった。

「それでは! 皆さん頑張ってよろしくお願いします!」と。

そこで、私たちが楽器を抱えて更紗が布かれた仮説ステージに座ろうとしたところ。再び主催者さんが慌ててまた出てきてこう言った。

「あっ!ごめんなさい、今大きな間違いを言いました!」

「タイには、頑張るという言葉(観念だろう)はなかったのでした!」

「それでは、皆さん楽しくよろしくお願いします!」と。