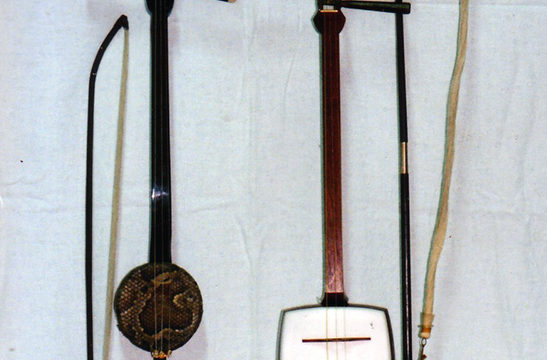

◀浄瑠璃:富士松節(新内の前駆)の小撥。可愛らしい三味線撥のミニチュアの様だが、これでギター、マンドリンのピックの感覚だ。

「浄瑠璃」が「筋」という呼称を用いた理由は?

能・狂言や地歌・箏曲の「流」と大きく異なり、浄瑠璃が、室町時代という昔に「節」を名乗っていたことにはある意味画期的で、当時の最新最先端の派手(奇抜?)な芸能を象徴するものであったであろうとともに、貴族、武士、豪族、豪商に好まれた能・狂言、地歌・箏曲と対比する、庶民向け芸能(大道の傀儡師:操り人形などが創世記の主流だった)であったことからの自然な呼称、及び、それを強調した呼称であったことがうかがえる。(関西で発したという背景もあろう) 浄瑠璃は、この「節」という言葉によって、属していた「流派」「門」との関係性が見えなくなっているが、それはそれで、浄瑠璃の性格を如実に表しているとも言える。

(※)ここで言う「浄瑠璃」は、三味線を伴奏にした語り物の前駆形の芸能(傀儡師など)以降のことである。浄瑠璃のそもそもの源流は(通説では)、室町時代の牛若丸と浄瑠璃姫の物語を描いた御伽草子で、ほどなく琵琶法師の演目にも取り上げられた後、傀儡師も取り上げ、語り物芸能の浄瑠璃の原点となる。本連載では以下、傀儡師から語り物芸能に至るものを指すとご理解いただきたい。

その一方で、浄瑠璃中興に現れ一大ブームを巻き起こし、社会現象にまでなったことから幕府の弾圧を受け、やがて廃絶に追い込まれる「豊後節」の門下は、それぞれで西、東で独立を余儀なくされた。これは非常に特種な例である。幕府という音楽芸能外からの力で系譜を書き換えられてしまったのだ。「浄瑠璃=○○節」の呼称の定番(慣習)は、「豊後節」以前からのものであるが、もし「豊後節」が廃絶させられていなかったら、宮古路、常磐津、富士松などの弟子たちが、師匠に対する、畏怖、謙遜、愛着、帰属の想いを込め、「豊後節○○派」や「豊後節○○流」を名乗った可能性は否定できない。もちろん、興行上などの利点も加わったであろうが。

逆に言えば、創世記から「節」という呼称があるのは、「節」は一代限りでも名付けることが可能であることも大きな要素に違いない。「一念発起」であろうと「心機一転」であろうと,「師匠への恩義」が有ろうと無かろうと、そもそも師匠が居ようと居まいと、自らが初代で創始した「一世一代」の覚悟があるようにも思えるのだ。

言い換えれば、跡継や、我が亡き後の「節」の行く末など考えちゃいないのだ(少なくとも雨後の筍のように様々な節が連立した浄瑠璃創世記には)。

勿論ここには、現実的な必然性もある。「節」を創始(いわば開業)するということは、幕府に対し新規に興行権を申請するということでもあった。師匠や芸系への恩義や帰属は心に秘め、幕府と世間に対しては、「流」でも「派」や「家」でもなく、「人間(我こそ)が矢面に立つ気概」の「一代限り」の覚悟を見せたのかも知れない。

その意味では、恐らく自らは源流となることを由とし、決して我が身一代限りで終わらせんと願いつつ「流」を名乗ったのであろう能・狂言、地歌・箏曲と、浄瑠璃は相対的な精神性にあると考えられるのだ。そして、これらの微妙な違いに思えながらも根本的な意識の差異こそ、1960年代以降の高度成長期迄の日本人の人生観、存在存続意識の根底にあった、「人と家」「家と村」などの様々な二重構造の基本を象徴的に具現しているのだ。

もし筆者の仮説が正しく、浄瑠璃の根底にある精神性が「一世一代の芸」であるとしたならば、浄瑠璃の後継者は、累々と継承されてきたものを自分の代で終いにしてはならないという逆の想いが募るはずだ。それを象徴していると思わせるのが、浄瑠璃は、地歌・箏曲、端唄・小唄、及び初期の長唄とは、「名(名跡)」と「家元」の関係性が異なることである。

他の流儀と比較してみると

地歌・箏曲では、血縁の脈絡もなければ「家督を継ぐ」という概念もない上に、そもそも「名跡を継ぐ」という感覚もない。結果的に昔の検校名(在名)や城名、都名が、後世また用いられることがあっても代々ではないし、そもそも当道座の決まりで、同時代二人目の同在名は許可されなかった。高名な名前は後世でも用いていない。ただし、名跡の名の一部を継承し、菊永検校の弟子は、菊沢、菊崎、菊池や、富沢検校門下に富永、富山や、浦崎検校の弟子に八重崎などの名を持つことは多かった。

端唄、小唄でもこれに倣うものは少なくないが、やはり同じ名(名跡)を継ぐという感覚ではない。(ごく近年に浄瑠璃、歌舞伎・長唄などに倣った場合はあるようだが)

九代目までの長唄の「家元」の場合、「家元」に相応しい名継ぎが、ちょうどよいタイミングで存在しなければ、先代と同じ名(名跡)が家元にならず、何年も間が開くことがあった。結果論で言い換えれば、家元は幾つかの名(名跡)が交互に入れ替わって担当したわけだ。が、浄瑠璃では、家元は常に同じ名(名跡)なのだ。これも言い換えれば、家元は本家・宗家の跡取りが継ぐ。やむなき場合は、分家などの別の名(名跡)の者が、家元を継ぐ際に家元の名(名跡)に改名するのだ。

具体的に言うと、九代目迄の長唄・杵屋宗家は、江戸歌舞伎の創始者中村勘三郎の弟、杵屋勘五郎(初代家元)に始まり、二代家元で二世杵屋六佐衛門と名(名跡)が入れ替わり、また三代家元で三世杵屋勘五郎に戻り、四代家元で杵屋喜三郎に代わり、六代迄喜三郎の名(名跡)が続き、七代家元で九世杵屋六佐衛門と、二代家元の名(名跡)が宗家家元に復活する。それぞれの名(名跡)は、全体としては親戚筋の中の、それぞれの家族によって実子養子に受け継がれているので、各家では空くことはない(もちろん例外もある)。七代目家元の六佐衛門は九世であるから、二世以降七代もの間「宗家家元=長唄の代表」を退いていたわけだ。

九代目宗家家元以降の長唄は、浄瑠璃や歌舞伎役者と同じ様に杵屋六佐衛門が固定の名跡になっている。「ならば同じではないか」と思われるかも知れないが、その頃には唄方には坂田、富士田、芳村などの家が軒を並べ、三味線方でも池之端派、左門派などの源流など、分家分派の勢いも増していた。家元名跡の固定が宗家の不動の地位を印象付ける必要があったからであるならば、それは対外的な必然性であり、浄瑠璃が創始者から貫いているのだろう意識とは別物と言える。

世の中のほとんどの物事は、昔のものの方が格式に厳格で、時代が下れば緩慢になりしきたりもルーズになるものだが。不思議なもので、こと邦楽に関しては近年のものの方が格式高い傾向にある。そもそも大道放浪芸が源であった浄瑠璃や、同様に社会的には最下層にあった歌舞伎やその伴奏音楽は、江戸時代迄はその身分を良くわきまえ、誇りを持って分別していた。

この感覚は現代人にはほとんど理解されないであろう。誇りがあるからこそ、分別を守るのであって、自らを卑しいと思う劣等感は皆無なのだ。逆に劣等感が生じると、卑しいと思われているのではないかという自意識ばかりが支配し、そう思われないが為の工夫を凝らすこととなる。それは誇りを捨てた自尊心でしかない。邦楽の全体の流れがそうであると言いたいのではなく、世の中の全てがその流れであると言いたいのだ。さすれば、その風潮の中で「傾き者でございます」「日陰者でございます」の(誇り高い)感覚は失われ、「由緒ある」「威風堂々とした」「格式高い」イメージを選択するのも自然な感覚であろう。