◀アフガニスタンの女流ポップシンガー、マリアのカセット(磁気テープ式サウンドメディア)。2000年代初頭に現れたので既に大分経っている筈だが、ご存知の様に、それ以後のアフガンは再び戦渦にある。アフガンで女流歌手は極めて珍しく、新しい時代の到来を象徴していたのだが。

語源が謎のアフガン

アフガニスタンという国の名前にも、アゼルバイジャンやウズベキスタンと並ぶ魅力を感じていたのは筆者だけではないのではなかろうか。アフガンという呼称は、「アフガン族」を意味するが、その語源は諸説あって釈然としていない。一説には、紀元前のペルシア、インドのからの他称とも言われるが、彼ら自身が国名に据えたのは近世のことだ。彼ら自身民族名はもっぱら「パシュトゥーン、パフトゥーン」と自称しており、言わば象徴的な国名に収めた様である。即ち、「アフガン族=パシュトゥー族」ということで、「パシュトゥニスタン」も有り得た訳だ(実際、1955年頃、アフガンのてこ入れでパキスタンNWFPを独立させ「パシュトゥニスタン」建国の動きもあった)。とは言え、パシュトゥーン・パフトゥーン族は、全体の四割強のみで、その他タジク族が三割強、そして、中央部にモンゴル残留兵の子孫という俗説のあるモンゴロイドのハザラ族、周辺諸国に隣接する地域に、ウズベク、バロウチ、トゥルクメン族が数パーセント居て、更に多くの少数民族が居る。故に、アフガンは無難な国名なのかも知れない。

パシュトゥーン・パフトゥーン族の言語は、パシュトゥー語だが、主都カーブルやティムール帝国などの古都ヘラートを中心とした西部では古ペルシア語系のダリ語を話し、主都ではかつては貴族、今日にでも知識人のステイタスとして重用されている。つまり、主都や西部の人間にとっては、南部やパキスタンにも住む連中は、荒野や半砂漠の「田舎もん」の感覚があるのだ。さりとて、同じ古ペルシア語系のタジク語を話すタジク族も、やはり山岳地帯の「田舎もん」扱いでもある。

また、パシュトゥーン・パフトゥーン族は、、パキスタンの北西辺境州(NWFP:現在はKhyber Pakhtunkhwa州)にも住むが、彼らは、アフガン国内をパシュトゥーン、パキスタン領をパフトゥーンと区別している。実際筆者もNWFPの古都ペシャワールでアフガン難民慰問演奏を行った際、難民のパシュトゥーンと現地のパフトゥーンの違いを痛感したが、前者は良く言って落ち着いていて物腰が柔らかく、後者は、明るく勇壮。悪く言えば、前者は、暗く、後者は粗野なイメージだ。

内に込める美意識

2004年、四半世紀にも及ぶ戦乱が終わると思われた、カルザイ政権のカルザイ氏や、筆者のダリ語・パシュトゥー語と歌の歌詞の師匠であるアフガン人の兄弟分など、カーブル生まれ育ちのエリートは、実にナイーブで紳士的だ。兄弟分は、日本の大学を卒業し、一時期在日アフガン大使館代理大使にもなった。

それでもイラン人に言わせると、アフガン人全体は「田舎もん」らしく、筆者のアフガン音楽ライブに来て、九割以上意味が通じるアフガンの歌を聴いたイラン人の友人は「けらけら」笑っていた。ある文句がいかにも田舎っぽいと言うのだ。よせば良いのに後日、それをアフガン人の友人に話したところ、「あいつらは上辺だけの人間だ」「アフガン人は、ものごとの内面の美しさにこだわるのだ」と歌詞の裏の意味を強調した。

そうなのか、と思って居た頃、ティムール帝国の冬の都でもあった西部の古都へラートの空爆の映像がTVから流れた。全壊半壊の民家や商店なのだが、全てが泥と石の様に見えた。実際郊外に行くと、今でも粘土を手で塗り固めた様な家並が続く。筆者は、アフガン難民慰問演奏の後、とても気に入ってくれた聴衆たちに引っ張られる様にムジャヒディン・キャンプでも演奏してくれと連れて行かれた。予定にも希望にも無かったことだが、断る理由も無かった。目隠しをして車に載せられ現場に着くと、その村の景色は、数百年前から変わっていないのだろうと思えるものだった。

かと思うと、その石と泥の様な家の中に入ると、贅沢にもラピスラズリで染めた深紅が神秘的な輝きを醸し出すカーペットが、床のみならず壁にも張られている。外から見た「泥の家」とは、文字通り「雲泥の差」だった。

在日大使館高官宅(東京の高級マンションだったが)におじゃました際もラピスの絨毯がドアを開けるなり出迎えてくれたが。そのあまりの美しさについ、絨毯を踏まず縁を歩いたら叱られた。「何をしているんですか!絨毯は踏まれてこそより美しくなるのです」と。

その言葉を噛みしめると、アフガン人の精神性は、目に見えるものの内面のみならず、心や精神、あらゆる物事の奥深いところに意識の置き場を求める素晴らしいものであると分かったのだった。

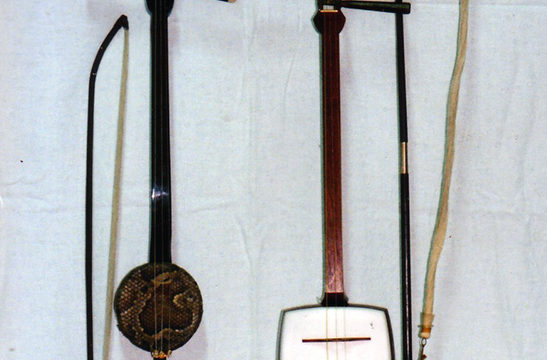

◀ペシャワールの楽器匠で弦楽器ルバーブの試し弾きにパフトゥーンの人だかり。楽器匠は、楽器店ではない。ついぞペシャワールでは楽器店を見なかった。雑貨屋に壊れた楽器が二本吊るしてある程度。楽器は、弦楽器、太鼓別々に職人の家で作られ、そこを尋ねて本来注文で得る。

戦渦の中での歌声

そんな素晴らしい人々の国なのに、最早四半世紀以上も戦乱が続いている。1978年のソ連侵攻からの十年では、世界の誰も、マニアでも追い掛けられないと言われた程に国旗が入れ替わった。ついぞ国旗を制定する間もなく国旗がない時期もあった。政権が替わる度に国旗を替えるというのも凄い話だが、それほどに主義主張が異なるものが、取った取られたを繰り返したのだった。

それでも前述のカルザイ政権が始まった頃には、これから色々良く成って行くのだろうという希望があった。そんな頃、在京アフガン人のグループが、筆者のアフガン現地での大々的なコンサートを企画してくれた。程なくして、その中の一人が親交があると言う、国会でコップの水を投げた話題が冷めやらぬ頃の松浪議員の関係者に語ったところ、色々話が膨らんで、日本のメディアも抱き込んでなどなどと盛り上がって来ていた。が、それも同議員の公職選挙法違反疑惑でポシャったが、その時は、それが必然的な運命なのだろうと思った。

諦め切れないアフガン人友人のひとりが、せめて筆者の演奏のカセットを現地で販売することに動き出し、もしかしたら実現したのかも知れないが、良く分からないまま再びアフガン情勢が悪化し、友人もアメリカに行ってしまったままとなった。

ペシャワールでもそうだったが、街に溢れるカセット屋は、店の奥でダビングしてはセロハンを巻いて売っている。複製の代数を明記してくれれば有難いのだが、当たり外れがもの凄い。どの道その様な代物なのだろうと思いつつ。もし何らかのギャラが発生するならば、同じカセットを現地の小中学校に少しでも多く配って欲しいと頼んだ。

それでも1980年代後半は、ソ連傀儡政権下で、やや平和な時期もありアゼルバイジャンの項で述べた「ユネスコアジア文化センター」が、日本で編集したアフガン民謡と歌謡のカセットも現地の学校に配られた筈だ。筆者のカセットも半数近くがそのカセットの曲目で、1970年代80年代の画期的で斬新なその音楽は、欧米レコード会社からも未だ出されてはいなかった。唯一、今ではスミソニアン博物館が管理している米フォークウェイズ盤に、巨匠サラ・ハングの歌などが納められていた。

基本的には、古式の「ガザル(ダリ語の叙情詩)」や「ランダイ(パシュトゥー詩)」の様式に基づくものなのだが、仕立て方、流れ方が違った。

You Tubeなどでは今でも、否、昨今の世界的に蔓延する不気味な民族意識高揚の所為で、今だからこそなのかも知れないが、古いスタイルのガザルやランダイの様子を見ることが出来る。が、共通して、もの凄く長くて単調、そしてリズムが「えっ?終わったの?」と思ってしまう程緩急自在で、あの不思議な「途切れ感」は、トルコ古典音楽の器楽独奏タクスィームと良い勝負だ。

昔、MDがメディアの主流だった頃、機械が勝手に曲間を察知していたのだが、タクスィームとアフガンの一曲は、十曲程に分けられてしまってとても困ったものだった。歌詞の内容が全てすんなり分からないと全く付いて行けない世界だ。

それに対し、70年代80年代に生まれたスタイルは、基本は変わらないのだが、テンポがほぼ一定、区切りも拍子からズレないで賑やかな間奏に入る。とても聴き易く、大概四番迄位で完結する。

筆者のカセットは、「ガザル」と北インド古典声楽でもある「カヤール」の巨匠、前述のサラ・ハングの他、若手数名の歌を収録したのだが、その中の、山中の車の事故で早生した若手などは、共産党政権を容認する発言を拒んだ為だとも言われていた。

女性が人前で歌うなどと言うことが始まったのも、隣国イランのパーレヴィ朝末期に、やっと馴れたアフガン人の新しもの好きが認め始めた1970年代末の頃のことで、程なく、ソ連アフガン侵攻の直後にホメイニ政権によってパーレヴィ朝は滅亡し、再び女性は黒い布を被らされ音楽は厳しく弾圧された。それでもアフガニスタンでは、90年代後半から内戦が激化する迄、新しい音楽は絶えることはなかった。

が、流石に、タリバン勢力が強大化した近年は、新しい音楽も伝統的な音楽も厳しい状況にある。

アフガニスタンの場合に限らず、アジア、そして恐らくアフリカでも、今日の過激派やそのテロ事件が隆盛している状況は、都市と地方の経済格差が生み出している。(古代から変わらないことでもあるが)。

アフガンの知識人、エリートは、欧米の民主主義、資本主義、現実主義、合理主義に感化され、彼らが作り出した社会構造は、必ず地方の貧しい人々に置き去りや犠牲を強いる構造を作り出す。そして、中間で利己をむさぼる連中がはびこり、汚職などの腐敗が進み、過激派、急進派、教条主義者に口実を与え、地方の朴訥な人間たちを抱き込んで行く。

その地方が、タリバン勢力に支配されていれば、古き良き時代の民族音楽は、生命線を断たれてしまう。そして、都会では刹那に逃避する人間の次々に先へ先へ、新しいものへとヒステリックな要望に答えるだけの音楽が生まれては消えて行く。

古くて新しいアフガン音楽

1990年代前半、ソ連崩壊後、政権取得を巡って様々な会派の内戦が激しく成った頃、アフガン人の友人のひとりが「お前の為に友人のムジャヒディンが放送局に押し入って盗って来たVTRだ」と見せてくれたものは、何と、その時初めて見る洋楽器の演奏だった。ドラムとエレキギターとエレキベースだ。

ところが、ドラムにはとんでもないエコーが掛かってリズムなど分かりゃしない。普通の「Don、Don、Tan、Tan」のリズムが「Dodododododo、Tatatatata…」になっているのだ。良くあれで三人とも完奏するものだと感心した。勿論ギターもエコーだらけ、歌もしかりだ。ところが、もっと驚いたのが、ベースが二音しか弾かないのだ。良く良く聴けば、曲自体所謂コード進行というものが無い。だからベースは、例えばコードがCのままだったら、ドとソだけ弾くことになる。それでも洋楽のつもりなのだろうから驚かされる。

尤も、それも画期的なことで、その頃迄のアフガニスタンに於ける洋楽とは、主都カーブルに「ピアノが一台のみ」とか、「クラリネット奏者は全国で一人のみ」と聞いた。流石に2000年代にもなると、紹介したカセットの様なかなりマシな洋楽も出て来た様なのだが、中身を聞けば、何処の国でも生まれては消て行く類いの音楽であり、伝統民族音楽にとって脅威にはならない。それと同時に、ある意味安心させられるのが、何が来ようとアフガニスタンは変わらないのではないか?ということだ。

前述の『内面を重んじる」という精神性がそんなに脆弱な筈はない。さすれば上辺がどうなろうとも、基本が変わらなければアフガニスタンの文化も伝統も生き続けて行ける。

アフガン人の友人は、ほぼ全員アメリカに移住してしまったから、訊いて確認することが出来ないのだが、アフガン人は、日本の落語をどう思うのだろうか?

勿論、落語にも新作があれば、江戸時代の演目の多くは語られなくなっているのだろう。それでも古典落語の定番は数多く今も生きている。しかも、語り手の人柄や、時勢を捕らえた気の利いた前振り(マクラ)によって常に新しく、「ああ、この話なら前に聞いたから要らない」とは誰も思わない。そして、何より話芸によって、話にしか聞いたことがない大昔の世界もに引き込まれて行く訳だ。そして、今の世の中で忘れ去られた大切なものや、日本人の本来の感覚などを思い出されることを尊ぶファンも少なくない筈だ。

1970年代、80年代の(幾分聴き易く整理された)アフガン音楽も正に落語と同じだった。まるでロックミュージックの様な格好良いイントロや間奏は,決して西洋ナイズされたものでもモダンでもコマーシャルミュージックでもない。中世にアフガン、インドで、花柳界から宮廷迄広く楽しまれていた「ガザル」や「カウル」「カフィー」と言った叙情詩歌謡には、「ラギー」というイントロ・間奏があったのだ。アフガン人は、それが大好きだ。と言うより、筆者は、本来インドに於けるそれを流行らせ定着させ、後の伝統にしたのもアフガン音楽家たちだと思って居る。筆者のインド弦楽器シタールの師匠の先祖は十二代前にアフガンから来たパシュトゥーだ。

1990年代迄のアフガン人は、否、You Tubeを見る限り、地方では今でも、古い楽曲形式で今世の情緒を歌い、古い伝統的な詩であろうと、落語同様に、今に活かして歌う力を持って居るのだ。

それはひとえに、アフガン人が上辺に囚われず、内面の精神、心を重んじる民族であるからに他ならないのだ。