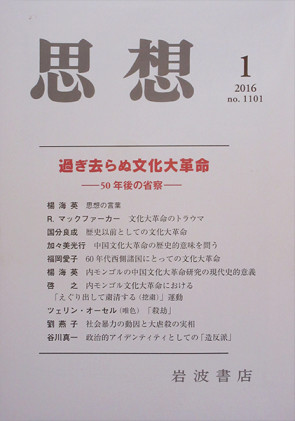

1.はじめに・『温故一九四二』について

2006年に拙訳『温故一九四二』が中国書店から出版されました。そして「産経新聞」(二〇〇六年四月九日)、「読売新聞」(五月四日、六月四日)などで取りあげられ、また一時はヤフーのアクセスで第二位まで上がり、大きな反響を呼びました。

この『温故一九四二』は、一九四二年の河南省の大飢饉をモチーフにして、その犠牲者や被害者の子孫である作家の劉震雲が、中国側の文献資料を調べただけでなく、生存者や遺族の証言(口述資料)を収集して実態に迫り、さらに、アメリカの週刊『タイム』の記者のセオドア・ホワイトのドキュメンタリー(『歴史の探求:個人的冒険の回想』堀たお子訳、サイマル出版会、1981年)も参考にして叙述した実録小説です。しかも、劉震雲は資料を多角的に考察し、そこから読者は様々な示唆を得ることができます。

次に『温故一九四二』内容を簡単に述べます。1942年の夏から43年の 春にかけて河南省では大干ばつやイナゴの大量発生が起き、大飢饉が起きまし た。しかも、自然災害に加えて、河南省を統治していた国民党政権の苛斂誅求 な課税や徴発もありました。蒋介石は「干ばつはあったのかもしれない。だが、状況はそんなに深刻ではないはずだ」として、実物税や軍糧の徴収をゆるめてはならないと厳命しました(p.36)。また、結びの部分では、国民党 軍将校の「民衆が死んでも、土地はまだ中国人のものだが、もし兵士が餓死すれば、日本人がこの国をわがものとして管理するだろう」という発言が取りあげられ、「この話は、委員長と符合する」と述べられています(p.116)。こうして、天災に、民衆蔑視、人命軽視の指導者による人災が組み合わ さり、激甚な被害をもたらしました。

そして、自然だけでなく軍隊と役人からも苦しめられる農民は追いつめられ て次々に逃散し、大量の難民が発生しました。被災者は草根や木皮から土や毒 草まで食べましたが、いたるところで餓死者が出て、その数は300万人あま りに達し、さらに人身売買が広がり、人食さえ現れました。

このような惨状が広がっていたにもかかわらず、当局は有効な対策を講じま せんでした。300万人という民衆の餓死さえ、統治者にとって全く取るに足 りない問題で、蒋介石はそれよりも対日抗戦や欧米との外交を重視し、政権内 部では腐敗、汚職(虚偽の報告や支援の横流しなど)が蔓延していました。

それでも教会の神父たちが「少なくとも彼らを、人間らしく死なせてやりた かった」と救援活動を続けていました(p.96)。そこには絶望的な状況に 立ち向かう人間性の輝きが凝縮されていますが、まさに焼け石に水でした。被 災者はますます増えるばかりでした。

ところが、思いがけない結末が訪れます。侵略した日本軍が軍糧を放出し、 飢餓地獄が終息しました。ただし、劉震雲は一面的に日本軍を賞賛しておら ず、人心を取り込む戦略で軍糧を被災者に与えたことも指摘し、次のように述 べます。

「このようなことが続けば、わが故郷の河南人はいつか飢えて全滅しただろ う。しかし、そんなことはわれわれも、われわれの政府も望まないことだっ た。あとで証明されるが、河南人は全滅せず、たくさんの人が代々繁殖して、 五十年後にはまた、中国第二位の人口を誇る省となった。

では当時、なぜ絶滅しなかったのだろうか?

政府がなんらかの措置を講じたからであろうか?

否。

イナゴが自ら飛び去ったからか?

否。

ではなぜ?

日本人が来たからである。—一九四三年、日本人は河南の被災地区に入り、 わが故郷の人々の命を救ったのだ。

日本人は中国で甚だしい大罪を犯し、ほしいままに人を殺し、流血は河と なった。われわれと彼らとは、共存するわけにはいかなかった。だが、一九四 三年冬から一九四四年春までの河南の被災地区においては、この大量殺戮を犯 した侵略者が、ぼくの故郷の多くの人々の命を救った。彼らはわれわれにたく さんの軍糧を放出してくれた。われわれは皇軍の軍糧を食べて生命を維持し、 元気になった。

もちろん、日本が軍糧を放出した動機は絶対的に良くなかった。それは良心 からではなく、戦略的な意図、政治的な陰謀があった。庶民の心を買収し、わ れわれの土地を占領するため、われわれの国土を陥落させるため、われわれの 妻を手ごめにするためだった。しかし、彼らはわれわれの命を救ってくれた。

ところで、ここで話を戻すならば、われわれの政府は、われわれ被災者にた いして戦略的な意図や政治的な陰謀はなかったか?

あったから、彼らはわれわれから手をひき、構いもしなかったのだ。

こういうわけで、われわれは、このような状況のもとでも生き延びるため に、乳を与えてくれる者は誰でも母親とみなしたのである。日本の軍糧を食 べ、国を売り、売国奴となったのだ。こんな国に売ってはいけないものなどあ るだろうか? 後ろ髪をひかれるといったものがあるだろうか?

あなたたちは、日本軍との戦いのために、共産党との戦いのために、同盟国 のために、東南アジアでの戦争のために、スティルウェルのために、横暴に税 を徴収してわれわれを苦しめた。だから、われわれは向きを変えて、日本軍を 支持し、侵略者がわれわれを侵略するのを支持したのだ。当時、わが故郷の農 民や親戚、友人らのなかで、日本軍のために道案内をしたり、日本軍側の前線 で後方支援したり、担架を担いだり、さらには軍隊にはいって、日本軍が中国 軍の武装解除にゆくのを助けたりした者の数は、計り知れない。

五十年後、その売国奴を追及するにしても、その数はあまりにも多く、至る ところにいる。われわれはみな、売国奴の子孫なのだ。あなたたちはどうやっ て追及するのだ?」

このように、劉震雲は民衆の視点から日本側も中国側も批判し、その上で、 被災者が日本軍により餓死を免れたという史実を指摘し、一つの示唆として提 出しています。ところが、この歴史について中国でも、日本でもあまり知られ ていません。それは、加害者の日本と被害者の中国という単純な枠組みには当 てはまらないからです。しかし、この史実は日中の歴史の共通認識を考える上 で重要で、『温故一九四二』の意義の一つと言えます。

そして、『温故一九四二』の持つ意義はそれだけではありません。先の引用 文の最後は「われわれはみな、売国奴の子孫なのだ。あなたたちはどうやって 追及するのだ?」という問題提起です。ここには、革命の側、共産党の側で あったか、そうでないかという共産党を基準に人々を選別した出身階級論(イ デオロギー)に対する辛辣な諷刺が込められています。

さらに『温故一九四二』では、被害の実情を報道した中国人ジャーナリスト の張高峰(チャンガオフォン)についても書かれており、ここでもまた別な意 義が見出せます。次に、この点について述べましょう。

2.張高峰の記事と『大公報』の停刊

惨状が広がるなかで、『大公報』記者の張高峰は河南に派遣され、彼の記事 「豫災実録」が『大公報』重慶版に掲載されました(原題は「飢餓的河南(飢 餓の河南)」でしたが、掲載で改題)。そして、この記事のために『大公報』 が三日間の発行停止処分を受けました。これについて、『温故一九四二』で は、次のように述べられています(p.72以降)。

「一九四三年二月一日付けの『大公報』重慶版に、河南の人々を見舞ったさ まざまな災難についての記事があって、蒋委員長を激怒させ、三日間の発行停 止が命じられたのである。もっとも『大公報』がこれを報じたのは、半分は特 ダネを載せるためで、もう半分は中国知識人に伝統的な、統治される立場から 発する苦難する大衆への同情心のためである。あるいはまた、上層部の政治闘 争が関係しているのだろうか? これについては知るよしもない。

新聞社が被災地区に派遣した記者の名は、張高峰という。張高峰その人のラ イフヒストリー、境遇、人生の変転、性格、人柄および社会との関係などにつ いて、ぼくは興味をそそられているが、手元の資料では、考察するすべもな い。しかし、文章にみられるその人格は、有能な誠意あふれる中年男性である ことにまちがいはない。彼は河南で多くの地方を歩き回り、すでに引用した 「豫災実録」を書いた。

この原稿は、六千字ほどのものである。この六千字の文章が、この国に面倒 を引き起こすことになろうとは、思いもよらないことだった。面倒の原因は、 六千字のなかに、三千万人の実情が描かれたことにある。しかし、その三千万 人のなかの誰でも、その一人が遭遇したことを書こうとすれば、実は、数万 字、数十万字も書けるほどだったが、彼はたった六千字を書いただけである。 六千字を三千万で割ると、一人ぶんの字数はわずかに平均0.0002字である。こ れはほとんどゼロであるから、書かなかったことに等しい。しかし、それが数 億人を統治する委員長に、かんしゃくを起こさせたのだ。

(中略)

「豫災実録」には、被災地の民衆の苦難のほか、『タイム』のセオドア・ホ ワイトが書いたように、被災地区を逃れる難民の路上での状況についても述べ られている。両者を照らし合わせてみると、われわれは、このような災難と被 災者の逃亡劇が真実であったことを確信できる。

(中略)

ただし、もし、真実の状況だけなら、『大公報』は発行停止にはならなかっ ただろう。重要なのは、二月一日付に、この「実録」が載せられたあと、二月 二日に『大公報』の編集長、王芸生(ワンユンション)が、「実録」にもとづ いて、これを政府の被災地区にたいする態度と結びつけ、「重慶を見て、中原 を思う」という評論を発表したことである。これが、蒋の思考回路を徹底的に かき乱したか、あるいは痛い所を突いたので、その結果、蒋は怒りを爆発させ た。

(中略)

この社説は、発表された当日に委員長の目に入った。その夜、新聞記事検査 所から人が派遣され、国民党政府軍事委員会による『大公報』三日間の発行停 止命令が告げられた。これにより『大公報』は二月三、四、五日の三日間、発 行停止となった。」

この中で、劉震雲は「張高峰その人のライフヒストリー、境遇、人生の変 転、性格、人柄および社会との関係などについて、ぼくは興味をそそられてい るが、手元の資料では、考察するすべもない」と書いています。そして、私も 張高峰という人物に関心を抱きましたが、やはり翻訳の時点では手がかりがあ りませんでした。しかし、最近、張高峰の人物像が明らかになってきました。 なお、王芸生(一九〇一〜一九八〇)はジャーナリスト、『大公報』の社長 で、他の国民党のマスコミが共産党を「共匪」と表記したのに、彼だけ「共産 党」の表記を用いました。建国後は、中華全国新聞工作者協会副主席、全国政 協常務委員、全人代代表などを歴任しました。

3.気骨ある独立した知識人の張高峰

(1)戦時下の張高峰

張高峰は1919年に生まれ、1989年に亡くなりました。そして、「張 高峰被補的前前后后」(宋致新編著『一九四二:河南大飢荒』湖北人民出版 社、武漢、2005年所収)では、次のように述べられています。

「1942年の冬、抗日戦争が膠着した段階に入ると、張高峰は『大公報』 の従軍記者として四川省から河南省に派遣された。武漢大学を卒業したばかり で、まだ24歳の青年であったが、既に青年記者学会(現在の中国記者協会) の会員で、重慶の『新華報』(共産党側)など複数の新聞に投稿していた。ま た学生時代には進歩的活動をしていたため、国民党のブラックリストに載せら れていた。……

四川省から河南省に行くためには陝西省を経由しなければならない。そし て、西安を通ったとき、張高峰は大勢の河南の被災民が陝西に押し寄せ、みな 飢えてやせ衰えた顔をして街頭で物乞いしている光景を目の当たりにした。洛 陽に着くと、被災民が一帯に広がっていた。助けを呼ぶ声がし、あちらこちら では飢えて倒れた被災民や捨てられた赤ん坊がいて、また農村では、甚だしく は人間が人間を食べ、犬が人間を食べるという惨状が現れていた。そして、記 者の良知と責任感から、彼は河南の災害の状況を報道して被災民を救援するこ とを、中原の戦場における取材の主要な任務とした。

洛陽を出発し、……1943年1月17日、張高峰は葉県から『飢餓の河 南』という記事を送ったが、2月17日の『大公報』重慶版に掲載されたとき は『豫災実録』と改題されていた。長年が過ぎ、張高峰はこの改題に対して不 満を語った。“これでは純客観的で平板だ。原題は記者が報道する観点が明確 で、読者は一目で河南の人民は食べることができないことが分かる。これこそ 私の記事の目的だった。”

……

『大公報』重慶版は停刊にされ、河南当局は検挙に乗り出した。1943年 3月初め、張高峰は河南の葉県で国民党豫西警備司令部により“共産党の容 疑”で逮捕、拷問された。しかし、彼の宿舎を捜索して進歩的な書籍を数冊を 見つけただけで、確実な証拠はなかった。豫西警備司令部は決裁できず、戦区 司令長官総部に連行され、当時、河南の民衆から“四つの災い(水害、干害、 イナゴの害と軍閥の湯恩伯)”と呼ばれた中の一つ、国民党三一集団軍総司令 官、“中原の王”の湯恩伯から直々に訊問された。湯氏は河南の飢饉という災 害の記事と張が重慶の『新華日報』に投稿したことをはっきりと聞きだした。 張は事実に基づいて答えたが、自分が共産党員であることは否認した。その 後、張は軟禁され、1944年春、日本軍が鄭州、洛陽に侵攻し、国民党軍3 4万人が慌てふためき戦ったが全滅し、ようやく張高峰は難を逃れて重慶に 戻った。」

(2)建国後の張高峰

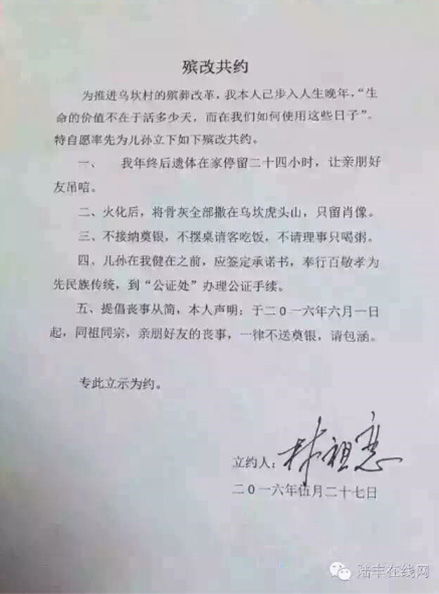

張高峰の長男の張刃(北京『工人日報』秘書長、中国新聞紙協会書記)の回 想「父親“被審査”的日子里」が『黄炎春秋』2009年第6期に掲載されま した。そこで、張刃「は私の父の張高峰は、『大公報』の記者で、40年代に いくつか影響のある記事を書いた。“左傾の中間派”と自慢しているが、当局 は好ましく思っていなかった。“えぐり出され〔原語は「?」で文革独特の表 現〕”て、“残存した国民党の悪人”、“反革命の新聞老悪党”という罪名を 着せられた。ちょうど50歳だった」と述べています。当時、自己批判を強い られた者は、自分の過去をはっきりと説明するだけでなく、自分の言行におい て問題の本質に触れなければならないとされました。そして、問題であるか否 かの判断基準は革命や共産党でした。

その上、自分の言行が問題であったとなると、その問題を「上綱上線〔綱領 や路線に引き上げる〕」というかたちで極めて重大化させて威嚇します。そし て、激しく糾弾されるだけでなく、自分自身を口汚くののしらなければなりま せん。つまり自分で自分を辱めさせ、尊厳を失わせ、内心まで徹底的に屈服さ せるのです。

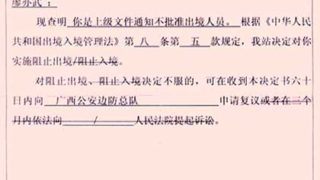

張高峰の場合、『大公報』の停刊や自分の拘禁は、“実際は国民党内部のイ ヌとイヌの咬みあい(内輪もめ)の争いだ”と自己批判しなければなりません でした。そして、1968年12月、彼は“牛鬼蛇神”として、農村に下放さ れました。

次に私が注目したのは、文革のときに中学生だった張刃と父親との会話でし た。張刃は「一生にわたり影響した親子の会話」という節にまとめ、次のよう に述べています。

張刃:あの頃は多くの若者が延安に向かったのに、父さんはどうして南京に 行ったのかい。

張高峰:延安でも、南京でも、向かった者はみんな抗日のためだった。盧溝橋 事件以後、蒋介石が全国に向けて演説した。地は南北に分けず、人は老若に分 けず、共同で抗日を行う。紅軍〔1937年の第二次国共合作以前の中国共産 党指導下の軍隊。中国工農紅軍の略称〕を、八路軍、新四軍〔前者は国民革命 軍第八路軍の略称、後者は中国共産党の指導下の抗日革命軍で、いずれも国共 合作に基づき国民政府の指揮下に編入〕の二つとも国民革命軍に編制され、中 国共産党も蒋介石を指導者的人物として擁護した。わしの頭では、国民政府は 正統で、南京は抗日の中心だった。だから南京に行ったのだ。それに、事実に 基づけば、実際、抗日の初期は、大半の日本軍は国民党軍と戦い、多くの重大 な戦闘はそれも“正面戦場”だった。あの頃は、共産党の影響力はとても小さ く、わしの考えには、延安に向かうことはなかった。

張刃:国民党により三回も拘禁され、どれも“共産党の容疑”だったけれど、 共産党と関わっていたのかい。

張高峰:共産党の友人はたくさんいて、何十年もつきあっていた。仲が良かっ たけれど、わしは確かに共産党ではなかった。その認識はなかった。国民党が わしを逮捕し、訊問しても、わしは認めることなどできなかった。今も同じ だ。今、わしは国民党と言われているが、確かに国民党ではない。なおさら認 めることなんてできやしない。

張刃:あれほど多くの内戦に反対する記事を書いたら、国共どちらも好ましく なかったでしょう。どうして書いたの?

張高峰:抗日戦争に勝利を収めた後、全国の人民はもう戦争などしたくなく、 平和を渇望していた。内戦が勃発したら、国共双方の戦いだけでなく、日本と ソ連も巻き込んだ。ソ連は公然と出兵し、日本軍は捕虜にしてから中国軍に編 入され、続けて中国人を殺した。これは実に受け入れがたい事実だ! 民衆は 本当に苦しかった。わしは民衆の立場で内戦に反対した。

今から思うと、まちがっていたのは、正義と反動を区別できず、中間より左 の立場で一方的に戦争に反対したことだ。その結果、「四平戦役」〔四平は吉 林省南部の物流の拠点都市で、1948年に激戦の末共産党軍が勝利した〕を 書いたら国民党の恨みを買い、「長春戦役」〔長春は吉林省の省都で、194 8年に国民党軍が投降したが、長期にわたる包囲戦で、市民を含む数十万人が 餓死した〕を書いたら、共産党の機嫌が悪くなった。これはわしの認識不足 だった。しかし、わしには反共意識など少しもなく、記事では国民党が要求す る「共匪」を使ったことはなかった。わしには共産党の友人がたくさんいた。 どうして「匪」なんて書けるだろうか? 朋友を「匪」なんて呼べないよ。情 でも、理でも通用しない。

逆に、わしは国民党にたくさん悪口を言って、ひどく批判した。これは事実 だ。1949年の初めの頃、国民党が『大公報』に10の罪状をなすりつけた とき、その中の三つで、わしの名前を挙げた。“政府を誹謗中傷した”、“危 機を誇張した”、“学生運動を刺激した”、“共匪を共軍と呼んだ”などだ。 これは文書に記された動かぬ証拠だ。

張刃:どうして記者になり、『大公報』を選んだの?

張高峰:わしは中学校に入ると、新聞に興味を持った。記者になれたら自分の 言いたいことを発表して、みんなに読ませることができる。それに多くの人た ち、特に民衆のために異議を申し立てることができる。記者は自由な職業で、 たくさん束縛されることはなく、無党派で、超然として、孤高で、自分の個性 に合うと思った。

中学生のときから新聞に投稿し始め、ついにこの道を歩むようになった。 『大公報』を選んだのは、当時の中国で最大の影響力を持つ新聞で、多くの ジャーナリストを育てていた。それに民間の新聞で、党派に左右されなかっ た。『大公報』の記者はとても自由で、どのような記事を書くか、どのように 書くかなど、編集部から干渉されなかった。今から思えば、このような“自 由”がわしにまちがいを犯させたのかもしれないが。

しかし、『大公報』は国民党の新聞だと言われるのは、事実に合わない。わ しの知ってる限り、『大公報』の内部では党派を標榜するのは一人もいなかっ た。国民党でも、共産党でも、たとえいたとしても、それを隠していたのだろ う。

張刃:解放の直前には大陸を離れて日本に駐在するチャンスがあったのに、何 故、離れなかったのかい?

張高峰:国民党はあまりにも腐敗堕落していて、全く希望を持てなかった。当 時、少しは頭が働く人間は、みなはっきりと分かっていた。国民党に殉じては ならないと。

それに、わしにはたくさんの共産党の友人がいて、やはり、その影響もない ことはなかった。当時、多くの知識人は国家の希望を共産党に託していた。わ しもそうだった。だから大陸にとどまったのだ。

そして、張刃は「以上から、あの特別な時代〔文革を指す〕、親子の間で、 深くて率直で誠実な会話が交わされたことが分かる。私は今でもはっきりと憶 えている。何故なら、これが私の問題意識の基礎を構築してくれたからだ。今 でも、私の世界観、歴史観に影響を与えている。とりわけ、あれから何十年も 過ぎ、私はたくさんの本を読み、たくさんの経験を積み、たくさんの人間を観 てきたが、その基礎にこの認識がある。私の一生に影響を及ぼしてきた」と述 べています。

このように、張高峰は、劉震雲が「文章にみられるその人格は、有能な誠意 あふれる中年男性であることにまちがいはない」(前出)と述べたとおりの人 物でした。戦中期に国民党の圧力に抗して事実を報道しただけでなく、その 後、体制が変わっても独立した知識人としての生き方を貫いたことは、彼の評 価をいよいよ高めます。

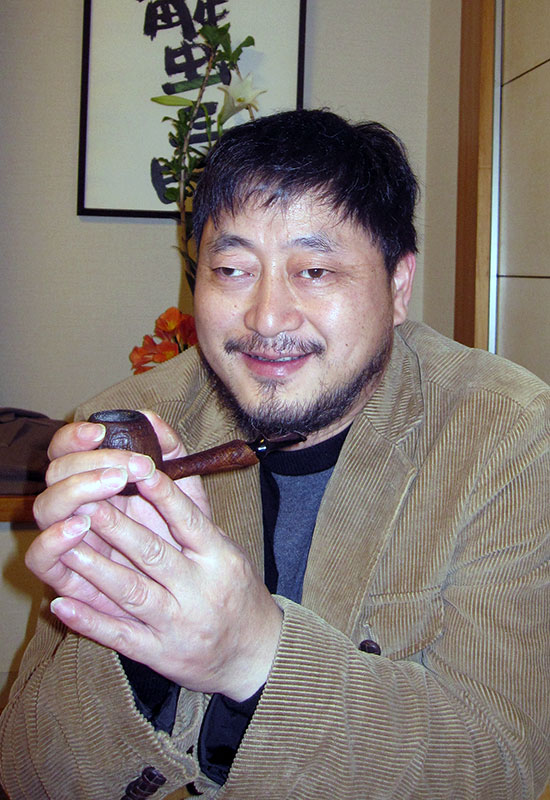

その上で、私は「内戦が勃発したら、国共双方の戦いだけでなく、日本とソ 連も巻き込んだ。ソ連は公然と出兵し、日本軍は捕虜にしてから中国軍に編入 され、続けて中国人を殺した」という箇所を取りあげたいと思います。これも 史実で、敗北した日本の「売軍」行為とされています。ただし、これもまたあ まり知られていませんが、張高峰の発言から、この「売軍」は、当時は広く知 られていたことが分かります。なお、日本では染谷金一『軍司令官に見捨てら れた残留将兵の悲劇:中国山西省太原・大同』(全貌社、1991年)、奥村 和一(生存者の一人で後述する映画の中心的人物)、酒井誠『私は「蟻の兵 隊」だった—中国に残された日本兵』(岩波ジュニア新書、2006年)、池 谷薫『蟻の兵隊 日本兵2600人 山西省残留の真相』(新潮社、2007 年)などで伝えられ、池谷は映画監督として「蟻の兵隊」を制作しました(2 005年夏発表)。そして、劉震雲は2006年10月に来日し、池谷監督と 「タブーとの闘争、忘却への抵抗」というテーマで対談し(『論座』07年2 月号に掲載)、私もコーディネーターの一人として同席しました。

4.現代における意義

このように、張高峰は戦時下では国民党に、そして戦後は共産党に迫害され ました。まさに苦難に満ちた人生です。しかし、このことは彼がいかなる権力 にも追従せず、独立した知識人、ジャーナリストとして生き抜いたことを証明 しています。

私は張高峰の生き方から、エドワード・サイードが「国家とは、つねに勝利 者の側につき、つねに権威ある位置にあり、つねに忠誠と従属を要求するもの であって、ウルフやベンヤミンが語ったような種類の知的探究や知的検証を押 しつぶしにかかる」(大橋洋一訳『知識人とは何か』平凡社、1998年、p p.73−74)と指摘したことを想起しました。そしてまた、サイードは 「知識人とは亡命者にして周辺的存在であり、またアマチュアであり、さらに は権力に対して真実を語ろうとする言葉の使い手である」とも述べています (同前、p.20)。

中国で国民党と共産党の二大勢力が戦ったとき、そのいずれにも従わず、独 立した立場を貫いた張高峰は、まさに「周辺的存在」で、どちらからも迫害さ れたことは、国内にいても「亡命」と同様の状況に置かれたと言えます。しか し、時間が経過し、21世紀になって振りかえるとき、まさに彼の独立した立 場こそ大いに注目すべきであることが分かります。そして、これは現代の知識 人やジャーナリストのあり方を考える上でも意義があると言えます。