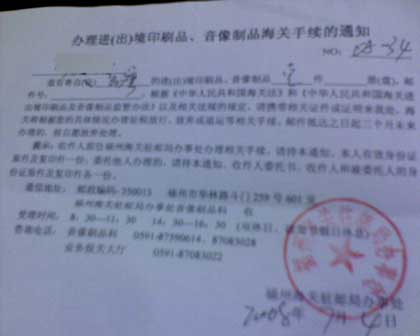

▼「漢語を最大限使用し、ウイグル語を最小限使用する」という看板。

▼「漢語を最大限使用し、ウイグル語を最小限使用する」という看板。

一、新疆とは

「新疆」という言葉から何を思い浮かべるだろうか。遙かなるシルクロード、朝日に照らされる楼蘭の遺跡群、ゴビ砂漠などだろうか。日本人に知られている唐詩には「辺塞詩(国境の要塞である辺塞をモチーフにした詩)」というジャンルがあり、その中で王昌齢の次の詩は光彩を放っている。

「黄沙百戦すれば、金甲あなをうがつも、楼蘭をやぶらずんば、ついにかえらじ」(「従軍のうた」竹内実訳『漢詩紀行辞典』岩波書店、二〇〇六年、三四四頁)

この詩から、新疆には浪漫を誘うものだけでなく、戦争という現実もあることが分かる。そして、現在、二〇〇八年八月四日、開会間近の北京オリンピックに狙いを定めたように、新疆ウイグル自治区のカシュガルでテロが起き、警察官十六人が殺害された。カシュガルは自治区の首都のウルムチから九百キロ離れた、シルクロードの交易で栄えたオアシス都市だが、この事件は、みなさんの記憶にまだ残っているだろうか?

中国国営新華社通信によると、中国国家民族事務委員会の呉仕民主任は、その頃に発生した一連の襲撃事件は、ウイグル独立派の非合法組織「東トルキスタンイスラム運動(ETIM)」によるものであり、その目的の一つに「北京オリンピックを妨害し、破壊する」ことがあると表明した。

この点を考えるためには、新疆の現状を捉える必要がある。新疆ウイグル自治区というが、この「自治区」とは何だろうか? 確かに「中華人民共和国民族区域自治法」では立法権、財政の自主管理権、教育・文化・スポーツなどの自主管理権、国家の許可で地方公安部隊を組織する権利、少数民族言語の使用権などが認められている。しかし、一党制の下で「民族自決」や「連邦制」を前提にした「民族自治」ではなく、国家が許可した民族区域の「自治」の意味しかない。

ところが、中国全土では五つの自治区の他に、三〇の自治州、百二十の自治県(モンゴル地域では「自治旗」)、千二百以上の「民族郷」が認められており、これら少数民族自治地域の面積は、中国の国土の六四パーセントを占めている。そして、少数民族とはいえ、その総人口は一億五千万人以上である。

その中で、新疆ウイグル自治区の面積は約一六六平方キロで、中国の省・自治区の中で最大であり、国土の六分の一を占めている。それはフランスの三倍で、イギリスの六・五倍に相当する。

また、新疆はパキスタンやアフガニスタンなど十二カ国と国境を接し、約二〇五〇万人のうち、六〇パーセント強がイスラム教徒のウイグル族(約九〇〇万人)やカザフ族(一三八万人)などの少数民族である。他方、漢族は七八〇万人で四〇パーセントである。他に、モンゴル、キルギス、ウズベクなどの少数民族が十以上ある(小論ではウイグル人の視点を尊重し、「漢人」、「漢語」を用いる)。

二、新疆における民族問題

中国の民族問題ではチベット問題が注目されているが、新疆の問題もある。そもそも、新疆という名称は、一八七七年に左宗棠がこの地域を制圧したときに「漢民族の新しい領土」という意味で使ったものである。そして、御用学者が頭をふりしぼって「故土新帰(故い土地が新たに帰った)」と説明した。しかし、新疆という名称が漢民族の支配と植民地化を象徴していることは隠しようがない。それ故、この名称を拒否し、「東トルキスタン」や「ウイグルスタン」などの名称を用いることに端を発して、民族自決権を求める運動が起きた。一九三三年と一九四四年には、独立が宣言された。

確かに、これらの運動は複雑な歴史の過程で抑えこまれたが、一九五五年に「自治区」が成立した後も、流入する漢族への不満から暴動などが起きている。そして、一九八〇年代からウイグル族の社会で「東トルキスタン」独立の動きが再び活発になり中国政府を悩ませている。それは、一九八〇年代末から始まったソ連東欧社会主義体制の崩壊に伴い中央アジアで起きた民族独立運動(特に同じイスラム系のカザフスタンやキルギスなど)、及びイスラム復興の潮流に触発されて再燃した。特に、「東トルキスタンイスラム運動」のテロ事件は、一九九〇年から二〇〇一年まで、新疆ウイグル自治区で二百件以上に及び、死者は一六〇人以上になっている。

このように「東トルキスタン」独立運動には暴力やテロの側面がある。その一方で、カリスマ性を持つ精神的指導者も、組織をしっかりと統率できる政治的指導者もいない。それ故、新疆の問題はチベットよりも困難で複雑であると言われている。

そして、この困難な課題に取り組み、解決の視点を示したのが王力雄の『私の西域、君の東トルキスタン(我的西域、你的東土)』(大塊文化出版、台北、二〇〇七年)である。それでは、次にこの内容を紹介する。

三、王力雄『私の西域、君の東トルキスタン』の構成と視点

この書は「まえがき」と第一章「ムフタルとの出会い:一九九九年に新疆で遭遇したことの追憶」、第二章「四回の新疆訪問:ムフタルとの極秘の再会」、第三章「ムフタルはこのように語る:インタビュー」、第四章「ムフタルへの手紙:新疆問題の考え方」という四つの章から構成されている。

まず「まえがき」では、次のように述べられている。

「新疆では、毎日、ウイグル人、カザフ人、ウズベク人などに会える。漢人として彼らとつきあい、仕事をし、値段を交渉し、さらには冗談も交わせるようになるかもしれないが、これだけでは彼らの心の内側に入ったことにはならない。漢人の前で、彼らは隙を見せずに内心を包み隠している。一九八〇年以来、私は九回にわたり新疆に入り、主な自動車道路から様々な地域を歩きまわり、五回もアルチン山脈を越え、三回もタクマラカン砂漠を通りぬけた。多くの時間と物資を費やしたが、それでも、ウイグル人の内心を見ることよりも簡単だ。投獄される前に既に新疆全域を歩きまわったが、私にはウイグル人の友人は一人もいなかったと言える。

今まで、ウイグル人の内心を真に示した漢人研究者は一人もいない。近年、中国政府は新疆の研究に多額の資金を投入している。大勢の政府の研究者は機密資料を含め文献資料を読む権利を持ち、多くの人々に会い、様々なところに行っている。しかし、ただ一つだけ、ウイグル人の心の扉を開けることができない。

……

もし新疆で投獄されなければ、私にとって、このような機会は永遠に訪れなかったろう。私と同じ監獄にいたムフタルは私の友人である。今日の中国では、漢人がウイグル人に受け入れられる場所は、おそらく政治犯を拘禁する監獄だけだろう。入獄が私にもたらした最大の収穫は、ムフタルと知りあいになったことだ。拙著で示されている現在の視点を持つことができたのは、まさに彼のおかげである。──つまり、高所から下を臨むというスタンスではなく、自分自身を彼らの中に置くこと、外部の者の視点ではなく、彼らの中に立って見ることである

私は新疆の土地と、その土地に暮らす人々と、それ以来、心が通いあい、呼吸を共にしていると感じるようになった」

ここでは、表面的な紹介ではなく、また理論で煙に巻く「学問」でもなく、隠された真実とウイグル人の内心の深奥に迫ろうとする王力雄の姿勢や視点が述べられている。しかも、彼自身、一九九九年に投獄を体験している。困難に苦しむ者から距離を置き、ただ安直に同情を見せたり、文献を表面的にしか読まないというのではなく、同じ境遇に身を置き、ウイグル人の内心、本音に耳を傾けているのである。

そして、漢人である王力雄は、その内心、本音を漢語でまとめ出版した。ウイグル人と漢人の対立を見る側であれ、逆に融和や民族団結を謳った同化政策の側であれ、硬直した偏狭な考えなら、このような出版に意義を認めないだろうが、それは誤っている。王力雄により漢人がウイグル人の内心、本音を知ることができるのであり、その意義は極めて大きい。即ち、前者では対立は解決されないが、後者では対話、相互理解へと進むことができる。そして、この立場で提起されるのが、後述する「漸進的民主制」である。ただし、これについて論じる前に、各章の内容を述べる。

四、王力雄の新疆研究の契機と深化

第一章では、王が新疆を研究するようになった契機や経緯が書かれている。一九九八年、王は『天葬:西蔵的命運(鳥葬:チベットの運命)』(明鏡出版社、香港)を出版した。これはチベット問題を研究したもので、中国の政治改革を考えるためには、まず何よりも民族問題にチャレンジしなければならないと考えたからであった。そして近年、「新疆問題」は、ある意味で「チベット問題」を超え、北京を悩ませる問題になっている。こうして『鳥葬:チベットの運命』の九年後、王は『私の西域、君の東トルキスタン』を出版した。

先述したように、王は投獄されたが、その理由は、新疆で「中国作家協会」の会員を利用して「極秘」文献を「盗み」、コピーしたということであった。これにより、彼は尾行していた秘密警察に逮捕され、拘禁された。彼は拘禁中の内心の恐怖や自殺未遂、そして突然釈放された経緯を詳細に述べている。

そして、獄中で出会ったのが漢語を話せるウイグル人青年のムフタルであった。「ムフタルの罪」という節では、次のように述べられている。

「ムフタルが投獄された罪名は、ウイグル人を組織して北京でウイグル人差別に抗議する請願行動を起こそうとしたことである。しかし、それは頭で考えただけで、口頭で議論したにすぎなかった。実行されなかっただけでなく、議論の結果も、実行しないことに決まっていた。従って、人民の意思表明を許さない独裁的な法律であっても、有罪にはできないはずである。しかし、私が彼に初めて会ったとき、彼は既に一年間も牢獄にいた。

……

ムフタルが行おうとした請願は、ウイグル人と漢人が悪くなる一方であるという状況の反映である。歴史上、この二つの民族の関係は多くの時代であまりよくなかったが、今は最も悪い時期である。毛沢東時代において新疆の地元の民族に残酷な弾圧が加えられたとはいえ、マルクス主義のイデオロギーにより『階級』が『民族』に取って代わっていたため、民族の矛盾はそれほど目立たず、かなりの程度は隠されていた。」

このようにムフタルと出会い、そこから王はウイグル人の内心を聞けるようになり、新疆の現実をさらに深く知るようになる。「新疆の『パレスチナ化』」の項では、次のように述べられている。

「『ある七歳のウイグル人の子どもは、毎晩、当局に掲揚を義務づけられた中国国旗を降ろすとき、足で踏みつけていた』という外国の記者の記事を忘れることができない。どのような憎しみが、この子どもにそうさせたのだろう。確かに、民族的な憎しみの程度は、子どもにおいて最もよく現れる。子どもにまで広がっているとしたら、民族全体が敵愾心を燃やしているはずだ。パレスチナの暴動の場面では、どこでも子どもが見られるが、それはまさにこのことの反映である。私はこのような民族主義の徹底的な動勢や民族的憎悪の広がりを『パレスチナ化』と呼ぼう。私は新疆においてまさに『パレスチナ化』が進行していると考える。

……

まさに多くの物質において量的変化は質的変化をもたらすように、一定の臨界点が存在する。臨界点に到達する前はまだ挽回の余地があるが、ひとたび臨界点を過ぎると、パレスチナとイスラエルのように出口のない、いつ終わるかも分からない民族紛争に陥るにちがいない。私には、新疆ではその臨界点までどれほどの離れているのか確実な判断はできないが、しかし、今日の政権の路線に沿っていけば、まちがいなく臨界点に近づいていくことになる」

確かに、中央政府は少数民族地域のなかでもチベットと新疆に最も多くの経済支援を行ってきた。二〇〇〇年には、さらに「西部大開発」という新たな経済発展の戦略を打ちだした。そこでは「共同富裕の実現、民族団結の強化、社会安定の維持、辺境の安全」が提唱されている。しかし、「西部大開発は新疆を安定させるか」の項では、次のように述べられている。

「中国共産党上層部がもしかしたら『西部大開発』を通して少数民族の生活を改善し、漢人との経済格差を縮めようと心から望んでいるかもしれないが、しかし、結果は逆で、発展を通して漢人が最大の利益を奪い取っている。何故なら、新疆の人口の四割の漢人が大部分の権力資源、経済資源、知識資源を掌握し、新たな分配や新たなチャンスが訪れるときは、十分な力をもって地元民族の利益を奪い取れるからだ」

ここでは経済支援や開発が誰のために行われているのかが明確に示されている。そして拡大する貧富の格差による「階級の憎しみ」と「民族の憎しみ」の相乗効果で、社会的な不満や民族的な敵対がさらに強まるのである。

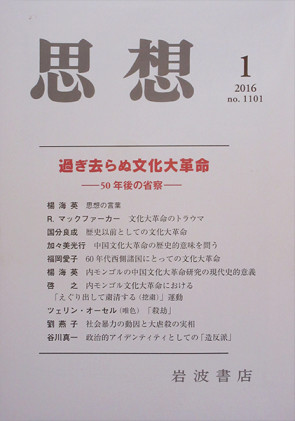

▼新疆の至る所にこのような「党の言葉」で書かれた看板がある。その内容は「実力が全てを決定する。安定が全てを圧倒する。人民の利益が全てに優先する」である。

▼新疆の至る所にこのような「党の言葉」で書かれた看板がある。その内容は「実力が全てを決定する。安定が全てを圧倒する。人民の利益が全てに優先する」である。

五、新疆の現実とウイグル人の内心

第二章「四回の新疆訪問:ムフタルとの極秘の再会」について、先述した「開発」との関連で言えば、「アクスの温州人」の項で「中国の内地からアクスに来るデベロッパーには温州人が多い。一億元出せば、地方政府は無償で土地を与え、しかも地元の銀行が数億元も貸してくれる。そして、政府が土地を強制収用し、古い建物を壊し、住民を追い出してくれる」と述べられている。

この他に「ウイグル人はなぜ漢人が隣人になってほしくないのか」、「新疆生産建設兵団万歳万々歳(皮肉の意味・筆者注)」、「民族中学校の壁に書かれた『民族団結を強める約束』や『学生のしてはならない十の規則』」、「元警察官が私に漏らした秘密」など、具体的に様々な問題が指摘されている。その中で「マルクスやレーニンのひげは、彼らのやることの邪魔にはならなかった」の項では、次のように述べられている。口の上にひげを蓄えているG氏は学校で働いている。ひげを蓄えるのは信仰のしるしだから、剃らなければならないと、学校の党書記が言った。G氏はマルクスやレーニンにはひげがあったが、彼らのやることの邪魔にはならなかったのに、なぜ自分は剃らなければならないのかと問い返した。イスラムの男性にはひげをはやす習慣があるため、新疆では全ての公務員はひげを蓄えることが認められていない。しかも、強制的にひげを剃られ、その料金の十倍を徴収される。

また前記「元警察官が私に漏らした秘密」では「国民党の盛世才だろうと、共産党の王震だろうと、ウイグル人に暴虐であれば、誰だって気骨のある男だ」という「秘密」が述べられている。他方、ウイグル人の「体育教師はなぜごろつきと自称するのか」の項では「生活していて漢人と衝突するとき、彼の解決方法は暴力に訴えることだ」と書かれている。双方が憎しみを増幅させ、暴力を激化させている現実がうかがえる。

このような状況に対して当局は「弾圧と放任」で対処している。つまり「当局が現在行っている民族政策は、政治的には非常に厳しく締めつけて弾圧しているが、その一方で少数民族に対する配慮を示し、強力な政治的弾圧とバランスをとるため、民事的な側面では締めつけをゆるめている。時には放任になっている」。しかし、「このような弾圧と放任の民族政策は実に最悪の結果を招く」と王は指摘している。

そして、このような当局を補完しているのが御用学者である。「中国研究論文センターの偽りのレポート」では、「新疆の民族問題の調査は、政府の協力がなければできない。しかし、不思議なことに、政府の協力があると、いかなる専門家の調査でも正確な結果を得ることができなくなる。この種の『学術』は御用学者の文章よりももっと危険である」と述べ、王は広州中山大学と香港浸会大学(Hong Kong Baptist University)の共同調査を厳しく批判している。

そして、この現実について、ウイグル人自身の言葉で述べたのが第三章「ムフタルはこのように語る:インタビュー」である。そこでは「民族の憎しみはいかなる時期よりも高まっている」、「ウイグル人の心の中の歴史」、「民族間の対立」、「新疆の漢人の『しょうがない』(新疆の漢人は自分は二等国民で仕方なくさせられているという)」、「ウイグル族と他民族との関係」、「抵抗者と抵抗に反対する組織」、「テロリズムと暴力の衝突」、「東トルキスタンの力になる国際的条件」、「東トルキスタンはどのような基礎の上に建国されるか」、「中道の路線を選択することは可能か」などについて、王とムフタルは誠意をもって、心を開いて語りあっている。

六、王力雄の提案:漸進的民主制

最後に、第四章「ムフタルへの手紙:新疆問題の考え方」で、王は問題状況を改善するための考えを「手紙」という文体で提案している。

第一の手紙「テロリズムと民族の憎しみ」は、ムフタルへの手紙というより、むしろ、漢人の同胞と漢人の権力者に対する問題提起である。そこでは同時多発テロの「9・11」をつくり出す二つの前提が述べられ、「中国は9・11までどれ程の距離があるか?」、「移民の入植により、先住民を水没させられるのか?」と問題が提起されている。

次に第二の手紙では、ウイグル人に対して「独立は最善の選択ではない」と述べ、たとえ独立したとしても、それはどのような結果をもたらすか、また、どのようにすれば、ウイグル人の利益になるのかと、問いかけている。

まず王は「中国人の国家概念」で、次のように述べる。古代中国において「国家」という概念は、領土や資源や国境など物質的なものではなく、いわゆる「礼」、「天下」、「朝廷」などの概念として成立していた。今日の世界で共有されている領土を基礎とする主権国家という概念とはまったく区別される。大多数の中国人にとって、真に現代的な意味において国家が意識されるのは、辛亥革命以後、「五族共和(漢、満、蒙、蔵、回)」を掲げた中華民国からである。さらに二十世紀における一連の「救国」、「抗敵」、国境紛争を通して国家意識が強められてきた。確かに、地元の民族の視点から見ると、新疆は中国に属していなく、中国に侵略されたという、異なる視点による歴史の解釈が可能になるのだが、しかし、漢人の心理から言えば、主権国家という概念を持ち始めたころから、新疆は既に中国の国家体制の部分となっていた。即ち「五族共和」によって中国という概念が形成された。このため、漢人の心理においては、中国政府が揚言する「新疆は古代から中国にとって不可分の一部である」と等しいのである。

ところで、中国共産党は今まで二つの旗を高く掲げてきた。つまりマルクス主義と民族主義である。この二つの旗により政権を勝ち取ったのである。マルクス主義をもって中国を改造すると同時に、民族主義を最も重要なイデオロギーとして掲げてきた。

しかし「ポスト毛沢東主義」時代、とりわけ「六・四」天安門事件以後、中国共産党は行動において完全にマルクス主義と背離し、ただの表面的なお飾りにしているだけになった。そのため、民族主義は中国人を動員し、凝縮できる唯一のイデオロギーになった。

こうして過去の革命によって得た共通の紐帯が断ち切られた漢人にとって、今や「国家」という唯一の記号が集団の共通意識になり、また、これしか漢人を団結させ、共に立ち上がらせることがでないのである。従って「国家統一」は譲れない最低ラインになり、「五族共和」の中のどの民族が離脱しようとしても、十数億人の漢人は激しく反応する。

他方、王は「中国はなぜソ連崩壊のモデルをとれないのか?」、「新疆の中国人の防衛戦」、「新疆独立はさらなる分離分裂の始まりか?」、「民主への転換期において民族の衝突が激化する」などの項で、将来、「民主化」された中国においても、選挙で政権を掌握した政府は最大の「得票」=漢人に逆らえず、従って、民主化は民族問題の解決を意味しなく、むしろさらに漢人の民族主義的感情を激化させるだろうと指摘する。そして、そのような状況において、漢人を説得し、中国の地図の六分の一を占める新疆が分離分裂するのはほとんど想像できないと論じ、「中道の路線の探索」を提起する。

最後に、第三の手紙「漸進的民主制に何ができるだろうか?」では、王は長年にわたり熟考してきた「漸進的民主制」という政治体制を詳しく説明し、結びとした。「漸進的民主制」の「漸進」とは、時間的順序に従って進むのではなく(その意味も含んでいるが)、原語の「遞進」の「遞」に示されるように相互関係が重要であり、主として民主制の一つのタイプ──大規模な直接民主でもなく、代議制の間接民主でもなく、漸進的なプロセスの中における直接民主、参加的民主、代議制民主を統合した新たなタイプの民主制を意味している。このような意味で「漸進(遞進)」とは多くの意味を構造化した用語である。

これは現代的民主制の様々な理念と一致し、さらに現在ある民主制の問題を避けることができる。それ故、多民族の新疆にとっては、高度な自治という、流血を避ける一つの道になると、王はいう。

七、ウイグル語と漢語:民族問題としての言語の問題

以上『私の西域、君の東トルキスタン』の内容を紹介してきた。それを踏まえ、ここでは全四七三頁の大著の中で、主に第二章で取りあげられた言語の問題を取りあげる。

新疆では、漢語ができなければ仕事のチャンスは少なく、内地に出稼ぎに行くこともできない。しかも、上から下に伝達される文書は全て漢語で、他の言葉は使われない。「人民代表大会(人代)」などの会議で使われる言語も漢語だけで、分からないウイグル人は眠るしかない。しかも、これは学校にまで広がっている。「ウイグル人教師を悩ませる漢語」の節では、次のように述べられている。

「彼らの少数民族学校では、以前は全教科をウイグル語で教えていた。しかし今は漢語による教育が要求されている。……学校は教師に漢語で授業するように要求し始めた。できなければ“首”にされる。学校は教師をグループ分けし、中国語の研修で内地に送り出している。しかし、年配の教師はたとえ内地に半年や一年いても、漢語が本当に身につくだろうか? 漢語の教師でさえ、三年も試験を受けてようやく漢語八級が取得できたくらいだから、それ以外の教師は全く問題にならない。しかし、授業を続けるためには、八級の取得が義務とされている。

……

その中学校の漢語教師の母も教師で、ウイグル人の小学校で教えている。その小学校は、一九九七年には一五〇〇名の生徒がいたが、今は四五〇名に減ってしまった。余った六〇人余りの教師を他に異動させようとしているが、どこにすればいいのか分からない。何故なら、彼らはずっとウイグル語で教えてきたから、今さら漢語で教えることはできないからだ。

生徒が急減した原因は、保護者が子どもの就職を考え、漢語学校を選んだためだ。少数民族学校でさえ漢語の授業に変わるのに、少数民族学校の教師は漢語がうまくないから、子どもが学ぶ漢語も訛ってしまう。それならば、いっそのこと漢語学校に入れた方がいい、ということであった。」

このような状況に対して「ウイグル人はどのようにして漢語に抵抗するのか」では、次のような抵抗が書かれている。

「比較的に言えば、ウイグル語は英語にく、漢語には遠い。英語の単語を使う目的の一つは発音が便利で、もう一つは、普通は人には言わないが、漢人に同化されるのを避けるためである。これはウイグルの知識人の集団で期せずして一致していることだ。──マスメディアや公共の場で一歩一歩漢語を排除し、英語とウイグル語で取って代わり、一般大衆に受け入れさせる。このやり方は既に長年堅持され、明らかな効果をあげている。

ウイグル族の雰囲気は、ウイグル語が下手なウイグル人を排斥する。私には、子どものころから北京で育ったウイグル人の友人がいる。彼が新疆に戻り、ウイグル語を向上させようと思ったが、ウイグル語が上手くないため、ウイグル人に受け入れられず、しかたなく漢人しかつきあわなくなり、最終的にウイグル語をマスターできていない。たとえ獄中でも、英語混じりのウイグル語は問題ないが、漢語混じりのウイグル語は仲間から嘲笑される。

このような雰囲気は、却ってウイグル知識人の民族意識を強め、言語の純化に努力させる。もしかしたら、これは今唯一の実践的な民族主義かもしれない。

これは一種の事前の相談なしの共通意識である。事前の相談など許されないから、できない。彼らが掲げる旗も政府側の言葉で、やることも政治的には見えない。例えば、漢語のテレビドラマを翻訳するとき、以前はセリフだけで、歌詞は漢語のままにしておいたが、今ではウイグル語に訳して、新たに歌われている(漢語混じりでなくウイグル語だけにしている)。翻訳のレベルは非常に高く、聞いても元の漢語の歌詞に劣っていない。ムフタルは『このやり方は漢語の普及に隙を与えない』と語った。」

これらを踏まえると、中国の政治における民族問題の大きな特徴の一つは、少数民族の固有の言語、文化、アイデンティティを軽視していることであることが分かる。これは、共産主義や毛沢東思想のイデオロギーが市場経済の拡大で使えないため、愛国主義を強調するしかなく、このため「民族」より「国民」が優先されていることの帰結である。そして、これを言語について見ると、少数民族は事実上「国語」となっている共通語(北京語を基にした漢語)の習得を促され、これにより「少数民族」は漢族に還元される我々「国民」の一部とされるのである。漢語ができなければ仕事のチャンスが少ないということは、それに関わり様々な場面で漢語が優先され、逆に漢語が使えない少数民族は差別され、排除されることになる。従って、仕事を得て生計を立てるためには否応なく漢語の習得に努めるようになる(利益誘導)。しかし、そのような状況に対しても、頑強な抵抗がなされているのである。

八、文学者のあり方:王力雄を通して考える

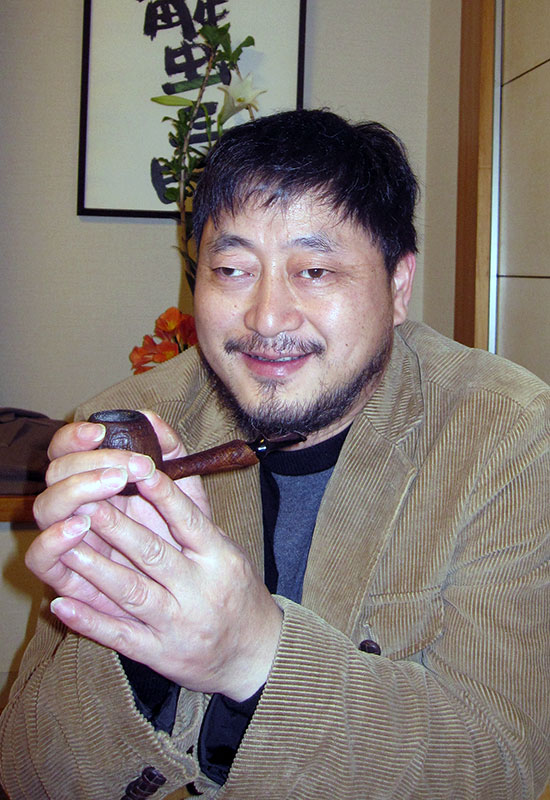

まず王力雄のプロフィールを述べる。彼は一九五三年に吉林省に生まれた(本籍は山東省)。六八年に、中国で最初の最大の自動車工場の幹部であった父が「実権派」、「ソ連修正主義のスパイ」と糾弾されて自殺した。翌六九年、王力雄は母と農村に定住し、農業などの生産労働に従事した。そして、七三年、「労農兵学生(文革中に実施された大学入試制度による学生)」として吉林工業大学に入学した。

一九七七年から小説やシナリオを書きはじめ、ガリ版刷りの地下刊行物『今天』で発表した。そして、自動車工場を辞職し、一九八〇年より体制から独立して生計を立て、さらに自由な立場で言論活動を進めるようになった。

一九八四年、単独で中国第二の大河である黄河を、青海省巴顔喀拉山脈のチベット地域の馬曲に発する源流から一二〇〇キロ下り、一九八七年、ノンフィクション小説『漂流』を発表した。一九九一年、政治寓話小説『黄禍』(香港明鏡出版社)を発表し、国際的に大きな反響を呼び起こした。さらに、一九九八年、『溶解権力』(明鏡出版社)、前出『天葬:西藏的命運』を発表し、チベット問題を論じた後者はまた大きな反響を呼び起こした。なお、この間にダライ・ラマ十四世と四回会見した。そして、一九九九年に新彊民族問題の調査研究のために新彊に入るが、先述したように「国家機密漏洩罪」で逮捕された。

釈放後も独立した立場で言論活動を続け、二〇〇一年に中国作家協会退会の声明を発表した(後述)。二〇〇二年には、中国独立作家筆会(Independent Chinese Pen Center)第一回「自由創作賞」を受賞した(その記念講演「自由な創作とは」についても後述)。さらに、二〇〇三年には米国のヘルマン/ハメット賞を受賞した。そして、二〇〇四年に『遞進民主制:中国的第三道路』を発表し、漸進的相互的な民主化を提唱した。そして、二〇〇七年に小論で取りあげた『我的西域、你的東土』を発表し、また大反響を呼び起こした。

それでは、このような王力雄を通して文学者のあり方を考えるために、中国作家協会退会声明について述べる。王は作家協会機関誌『作家通信』二〇〇一年第一期で中国作家協会第五期全体委員会第六回会議閉会式の講話や決議や総括などを読み、二〇〇一年七月十一日、退会声明をネットで発表した。その理由は、次のようであった。

わずか四四六八字の講話の要点の中に党(二四回)、江沢民(八回)、鄧小平(六回)、中央(五回)、宣伝部長(六回)、思想(十五回)、社会主義(十回)、大局(十二回)など繰り返され、これに関連する字句を合計すると六六六字となり、その内容は作家は党と国家の事業の大局をはっきりと認識し、自ら進んで服従し、協力し、社会の安定、人民の利益、国家の統一、民族の団結などの重大な問題において、政治意識、大局への意識、責任への意識を持たなければならないというものであった。これに加えて、同誌では類似した文章が八篇も掲載されていた。この事態は、自分に備わった忍耐力を超え、人格、良知、気骨を失い、権力者に尻尾を振ってこびを売るだけの「中国作家協会」の会員であることは恥辱だと考え、退会を宣言した。

次に、二〇〇二年六月二九日の中国独立作家筆会第一回「自由創作賞」受賞記念講演「自由な創作とは」について述べる。以下の抄訳は『藍・BLUE』総第十期、二〇〇三年四月に掲載されたが、重要なので、ここに再掲する。

中国では政府側が養う文人という文字生産者が数十万人いる。また、たくさんの“自由撰稿人(フリーライター)”もいる。後者の“自由”は創作の自由ではなく、商品を発注し、製品を販売する自由である。今日の中国では、創作におけるこの種の商業的自由は既にある。また、文革に比して、コトバの彫啄、自己陶酔に陥った筆致、風月の吟詠などは、政府による打撃と粛清を受けないようになり、むしろ、ひいては創作者が名と利の双方を手に入れることさえできる。

今日、中国で商業と芸術が自由になったことは、もちろん良いことである。しかし、さらに私が説明したい点は、中国にはまだ創作の自由がないということである。──それは、真実に対峙する自由、正義を堅持する自由、邪悪をあばき出す自由、及び強権に反抗する自由である。

このような自由は、ある創作者の目から見れば最も緊要なことではない。それは、個人にとって、商業と芸術の自由があれば、もう既に十分によろしいからである。当然、彼らもまた不満を抱くこともあり、また、不自由の中に自由を求めるが、しかし、彼らが求める自由は、不自由に対する反抗ではなく、不自由の容認である。所謂“心の欲するところに従って矩を踰えず”である(孔子『論語』為政篇)。──この“矩”とは、不自由にされ限定された境界であり、境界の外への自由を追求することを放棄するためには、境界の限定を感じないようにすればよく、そして、これがまた彼らの個人的な自由の実現にもなるのである。

私の見るところでは(私の見方が誤っていると望みたい)、今日、中国の作家のほとんどは、“矩を踰えず”の自由に満足している。中国の権力システムは、既に文人のためにカナリヤの鳥かごを編むことにとても長けている。いつでも、一枚の自由取引の契約書を取り出し、目の前に広げる。私はあなたの創作に商業と芸術の自由を与える。あなたの創作は真実に対峙する、正義を堅持する、邪悪をあばき出す、強権に反抗する自由を放棄する。他の国で、作家が真っ先に立ち上がり社会の良心を引き受ける状況は、中国ではめったに生じない。我ら作家の同業者はこれについて平然として、また、いかにももっともらしいコトバを振りかざす。その根拠は、高行健氏がノーベル賞受賞講演で述べた通りである。 「文学はもともと政治と関係がなく、純然たる個人の事柄だ」(萩野監訳、燕子訳「文学の理由」『藍・BLUE』総第三期、二〇〇一年、三七〇頁)

私の見るところ、自由社会の公民の身となっている高行健氏がこのように言うのは、過度に非難する程のことではないが、中国で生活している作家がこれで自己弁護をすることは間違いである。もちろん私は、いかなる個性をも高く掲げて自己の実現を追求することは、すべて専制政治に対して一種の瓦解をつくり出すと信じている。だから、追求は決して逃避ではないが、今日の中国では、邪悪と強権に目をつむり、口を閉ざすという“純然たる個人”の創作の自由は、社会的良心を放棄する自由にすぎない。──言い換えることを許していただければ、甚だしきは、邪悪や強権と共謀した自由になる。

私は創作の自由はまず精神に内在する自由であることに反対はしない。しかし、私はまた内在的な自由と外在的な自由とが相容れあうとは思わない。創作は文字を書くことではなく、創作の内容と創作に備わる思想的意義は外在的世界に緊密に相関している。もし、私たちが外在的な不自由に対して、あえて声を上げなければ、内在的な自由もまた何によって来るのであろうか?まさに、このような意味において、今日の中国では、真実に対峙し、正義を堅持し、邪悪をあばき出し、そして強権に反抗することは、創作の自由の第一の重要な意義であるべきだと思う。もし、このように自由を考えるのでなければ、創作の自由という概念は、空っぽな虚偽を大げさにおしゃべりするためのものとなる。

犬儒主義(シニシズム)の者たちは、このように正義や良心について語ることを受け入れず、誰に何が正義で、何が良心かを判定する資格があるのかと疑問を呈す。これに対して、私は少なくとも次のように答える。即ち、一方で、専制権力が依然として社会に横行して、正義を肯定する論説がまだ実現せず、また他方で、世の中には苦難に慟哭する者がまだいる時、誰に良心があるのかは一目瞭然である。

私はここに一つの原則を明示する。──作家の姿は終始権勢に対峙して屹立すべきであり、“帮忙”と“帮閒”の隊列の中を漫歩するところにはない(魯迅「逸忙(てつだい)文学と逸閑(たいこもち)文学」(松枝茂夫訳『魯迅選集』第十二巻、一九六四年改訂版、岩波書店参照)。

来賓のお一人お一人に感謝いたします。私には分かります。あなた方がはるばるやって来たのは、ただ授賞式に参加するためではなく、創作の自由が必ずや中国に実現すると切望しているからであると。また、創作の自由の精神が一人ひとりの創作者の心魂を照り輝かせることを待望していると。

その後、二〇〇六年九月五日、筆者は藍・BLUE文学会の同人とともに王力雄に会った。そこで同人が、この受賞講演で「儒教に引きつけて中国には自発的服従の心性が根強いことを批判したところがあったが、孔子では『民は之に由らしむ可(べ)し。之を知らしむ可(べ)からず』(『論語』泰伯篇)とあり、孟子では『民を貴しと為す』(『孟子』尽心篇・下)とあり、両者では違いがあるのではないか。特に、孟子は、これに続けて『旱乾水溢あれば、則ち社稷を変めて置つ』と述べており、これは体制の変革としても読めるのではないか」と質問した。これに対して王は「それぞれのディスクールは違うが、両者とも『民』の理解の本質は同じだ。『民』はひとまとまりにされて船に乗せられているようなもので、時にはひっくり返される。孔子も、孟子も『民』が個人個人から成り立っていることを見過ごしている」と答えた。これについて、同人は「『民』を上から見下す視座は同じということです。上の言うことに従えば、また自ら上が言うのを願うのが『民』になるわけですね」と言うと、王は「その伝統が今でも続き、毛沢東は『人民』というが、しかし、個人としての『人民』はない。これは現在の中国共産党も同じだ」と語った。この点について、竹内実は多数の人々を表す众(衆)は「烈日の下で」労働する人々と語義的に論じていることは参考になる(『中国という世界』岩波新書、二〇〇九年、二四頁)。

このように王力雄には孔孟の時代から毛沢東の時代まで見渡した視座から中国の文学や思想を把握し、それを市場経済の商業主義による「自由」への批判に結びつけられる力量がある。これにより、彼はあくまでも独立した「個」として自由な創作と言論を求めるのであり、ここに彼の文学者としてのあり方が定置されている。

九、文学の価値、文学者であることの意味

王力雄を通して文学や文学者と何かについて考えてきた。ここでより広く文学の価値、文学者であることの意味を論じ、彼の文学の意義を示すことにする。

そのために、まず魯迅を取りあげる。魯迅は本当に文学者なのかと、しばしば問われてきた。一部の評論家は、魯迅には『カラマーゾフの兄弟』や『罪と罰』のような長編小説がないため、文学者としての評価は低いという。確かに「阿Q正伝」、「狂人日記」、「祝福」などの中短篇小説はあるが、時事に関する短い評論が多い。しかし、それは鋭い批判、辛辣な風刺、ユーモア、ブラック・ユーモアなどを凝縮した詩(ポエム)のようであり、これにより魯迅は他に言い換えることのできない唯一無二の真実の声を響かせている。これにより、魯迅の時評はズバリと深く急所を突き刺す匕首のようだと言われている。従って、長編がないということを理由に魯迅の評価を低めることは、その文学の内容に踏み込まない形式だけの皮相な考えと言わざるを得ない。

さらに『而已集』の「題辞」に注目すると、魯迅は「鋼刀」と「軟刀(ペンによる言論の暴力を指す)」を用いる「殺人者」が跋扈する時代にあって「ただ“雑感”あるのみ(而已)」と述べ、さらに、この“雑感”さえ抑え込まれたら「のみ(而已)」ある「のみ(而已)」と付け加えている。これは、文学の無力に対する悲痛な認識とともに、物理的だけでなく言論による象徴的な暴力も続発する激動の時代を人間として生き、非人間的な暴力と闘い抜こうとした彼の覚悟を示している。「雑感」さえも思うように書けない状況にあった時代に、まして長編など書くことは不可能であった。それを長編がないから魯迅は高く評価できないと論じる者は、その歴史認識の貧困をさらけ出している。

そして、魯迅は「文人の鉄は文章である」(「三度『文人相軽んず』を論ず」『且介亭雑文二集』)と述べており、「殺人者」の「鋼刀」と「軟刀」に対する、文学者の責務を提起しており、これは現代においてもなお大きな意義がある。今日、中国の作家や文学者は想像力を喪失し、さらには現実に対する麻痺や恐怖症に罹っている。王力雄の退会声明にあるような体制に追随し、時代に迎合し、権力や商業主義の「道具」になっている者、あるいは、痛みも痒みもない文学の注釈者、訓詁学者、考証学者などが多い。彼(女)らは、懐柔のために開かれる様々なイベント=現代の「祭」で一時的な歓楽や満足を得ようとして、「祭典」のパレードに加わり、銅鑼をたたき、ラッパを吹く道化役者になり、日々荒廃していく世相や人心に対して、何ら批判せず、唯々諾々と時流に身を任せている。そして、何よりも地位や役職を見せびらかす「烏帽子」を大切にし、風向きが変わればためらいなく豹変する。これでは文学者の道徳的な崩壊と言われてもしかたがない。

このような状況に対して、王は魯迅的な精神を継承し、文学者としての責務を明確に打ち出し、国際的に評価される良書を次々に発表している。そして小論で取りあげた『私の西域、君の東トルキスタン』では、ウイグル人の生き生きとした肉声で貴重な証言が提出されている。これはウイグル人の内心を明らかにするだけでなく、この作業そのものが漢人の王とウイグル人の真摯な対話になっている。王は上に立ってウイグル人の言葉を解釈し、意味を押しつけているのではなく、ウイグル人の言葉に耳を傾け、尊重し、理解し、そしてムフタルたちの協力で漢語に翻訳し、漢族も読めるようにしている。

何者にも制約されない自由な自己表現を可能にする言語能力こそ、人間の平等を確実にする。そして、王のウイグル人に対する姿勢から、文学者とはどうあるべきかを真摯に考えることができる。しかし、このような王は体制の圧力を受けている。今は拘禁されていないが、監視され、移動の自由が制約されることはしばしばである。

だが、文学者の真のあり方を踏まえれば、強権体制の中国では当然のことと言える。真の文学者は永遠に政治家や政権から好かれることはない。それは、文学者の天性の批判性と真実性は、常に政権の痛いところを暴くためである。

確かに、今のところ中国政府の懐柔・慰撫・買収などによる「仁政」は成功しているように見える。しかも、その効果がない者に対しては弾圧し、言論を封殺している。このアメと鞭の使い分けで、多くの文学者の「個」としての意思を瓦解させ、独立した思考を窒息させている。しかも、作家協会などに集まる御用作家は「軟刀」で独立した思考を堅持している文学者を非難している。それはまさに魯迅が指摘した「奴才」の行為である。「漫与」(『南腔北調集』)では、次のように述べられている。

「生きている人間であれば、当然、誰でもが生きていきたいと思う。たとえ正真正銘の奴隷でも、耐えながら何とかして生き続けたいと思っている。しかし、自分が奴隷であるとはっきり知り、これに耐えながらも、不平を抱き、もがき、そしてまた何とかそこから脱出しようと『意図』し、そして脱出を実行する者は、たとえ一時的に失敗し、さらに手枷足枷をつけられても、単なる奴隷なのである。しかし、もし奴隷の生活に“美”を探しだし、賛嘆し、愛撫し、陶酔するようならば、永劫に見込みのない奴才であり、しかも、彼は自分と他者を永遠に奴隷の生活に安住させるようとする」

魯迅は「阿Q正伝」で「阿Q」という人物に託して奴隷性の批判を行い、「灯火漫筆」(『墳』)では中国の歴史は「奴隷になりたくてもなれない時代」と「しばらくは安穏に奴隷でいられる時代」の「循環」であると指摘している。このように魯迅は、中国の国民性の最大の問題を民族の奴隷精神として見出していた。その魯迅が「単なる奴隷」よりさらに悪質な者として「永劫に見込みのない奴才」を批判し、それは自分だけでなく「他者を永遠に奴隷の生活に安住させるようとする」と指摘している。

そして今日において、王力雄の文学を知ると、今日の「奴才」が明らかになる。それは漢族の体制に追随して漢語をウイグル人に押しつけるのではなく、その問題を漢人に気づかせ、漢人とウイグル人の対話をもたらす文学である。ここには、子どもにまで憎しみが広がる状況を転換し、新疆の「パレスチナ化」、「チェチェン化」を防ぎ、漢人とウイグル人の共存共生をもたらす文学の力がある。