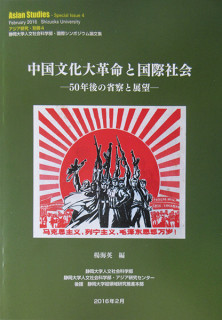

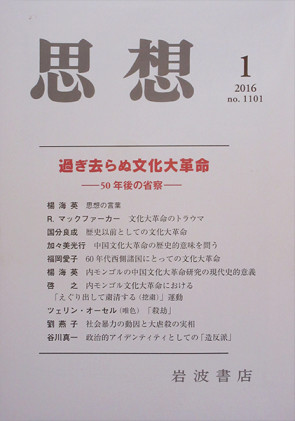

◀国際シンポジウム「中国文化大革命と国際社会」の論文集

水ぬるむ候となりました。お元気でお過ごしのことと存じます。

さて、2016年は文化大革命発動50周年にあたります。文革は歴史としてだけでなく、今日の問題でもあります。習近平体制はますます毛沢東の手法を使い、まさに文革の再来を彷彿とさせます。

かつて、文革は「造反有理」などと、新左翼や全共闘に影響を及ぼし、今でもノスタルジックな回想などがあります。

でも、当時、三島由紀夫、川端康成はじめ諸先生4名が連名で文革に異議を唱えたことは、今でも耳元に響きます。

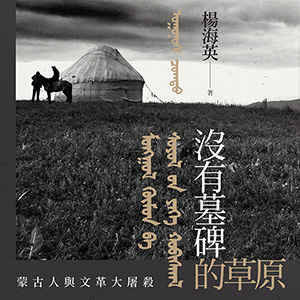

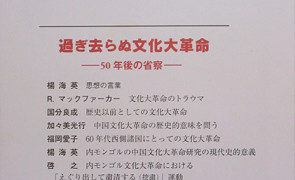

さて、『思想』2016年1月号は「過ぎ去らぬ文化大革命」を特集しています。漢民族のみならず、内モンゴル(南モンゴル)、チベットの文革なども取りあげ、文革は民族問題(民族的アイデンティティなど)にも深く関わっていることが述べられています。三島、川端先生たちの声明の意義、その大きさが明らかになります。

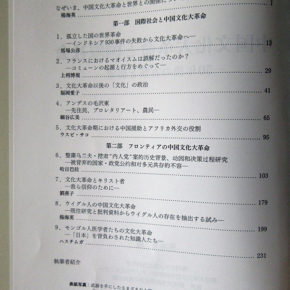

また、2月に静岡大学人文社会科学部が「中国文化大革命と国際社会」の国際シンポジウムを開きました。その論文集は第1部「国際社会と中国文化大革命」、第2部「フロンティアの中国文化大革命」という構成になっています。論文集の中にはモンゴル学者ハルバラ氏やハスチムガ氏の内モンゴル文革の研究、楊教授の「ウイグル人の中国文化大革命」が収録されています。私は「文化大革命とキリスト者──我ら信仰のために」を寄せました。中国共産党の結党以来の教会破壊・掠奪から現在進行中の十字架撤去・教会取り壊しまで概観しています。

◀論文集「中国文化大革命と国際社会」目次

また、その序で、楊海英静岡大学教授は「なぜいま、中国文化大革命と世界の関係を考えるか」について問題提起しています。当然、その中に日本も含まれています。ですから、文革を考えることは、日本自体の思想の変遷を問い直し、総括することになります。

昨今、文革の記憶が風化しつつあり、文革の非体験世代が増えています。さらに中国政府は自分の正統性や権威を守るために文革をタブーにして、その歴史を厳重に封印し、この風化に拍車をかけています。そしてまた、日本では全共闘や反戦運動との関連で文革への親近感が残存し、今でも文革を問うことへの自主規制がうかがえます(自主タブー!)。

文革発動50周年という節目が、日中各々において歴史に関する認識を自省し、また深めるために貴重なチャンスとなることを期待します。

以下、楊教授の時事評論を紹介しますので、是非、ご一読ください。

敬具。

劉燕子

◇ ◇ ◇

文化大革命発動50周年──論壇は今こそ議論を

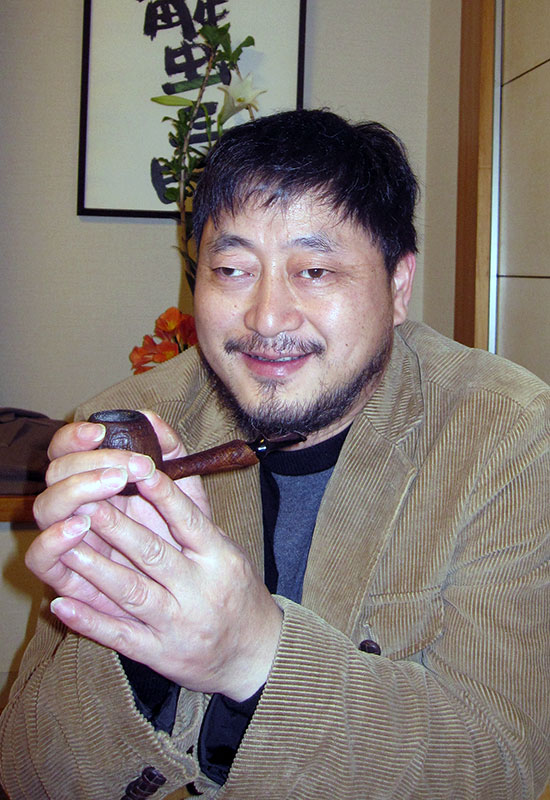

楊海英(静岡大学教授)

昨年は戦後70周年ということで、さまざまな行事やイベントが行われ、大いに盛り上がったのは記憶に新しい。2016年は「中国文化大革命発動50周年」にあたる。暦が変わってはや四分の三が過ぎ去ろうとしているが、日本の論壇は沈黙を保ったままで、不自然を禁じ得ない。

文化大革命(以下「文革」と略す)は全世界を巻きこんだ、「人々の魂に触れる、世界革命」だったし、日本のメディアでも二度の世界大戦と共に、「20世紀の十大歴史的出来事の一つ」に選ばれたことがある。国内では、およそ1億人が迫害を受け、犠牲者数は1,000万人に上る、と1981年6月に開かれた中国共産党第11期第6回全体会議で提出された報告書は示していた(『中国文化大革命大事典』中国書店)。この数字は日中戦争と国共内戦の規模を遥かに凌駕するものの、その原因究明は進まずに今日に至る。文革はその前の1958年からの「人民公社」の成立に伴う公有化(こちらの餓死者は3,000万人を超す)、建国直後の「反革命分子を鎮圧する運動」(虐殺された者は100万人以上)と連動する。また、1989年の大学生らによる民主化を求める「天安門事件」とも繋がる。負の連鎖ばかりだが、中国では日本のように、「反省」することも禁止されている。

文革はまた「各国に革命思想を輸出」し、世界同時多発的に資本主義の打倒を目指した。その結果、1968年だけでもアメリカではベトナム反戦運動が勃発し、フランスのパリでは学生闘士が「五月革命」を推進し、かのサルトルも街頭に出てマオイズムを宣伝するビラを配った。日本では反安保闘争から着火した学園紛争が拡大し、1972年には過激派があさま山荘に入って、「農村から都市を包囲する」毛沢東思想のゲリラ戦術を実践しようとした。知識界では社会主義中国を称賛するムードが醸成され、天安門広場で学生たちを虐殺する銃声が響くまでは進歩主義思想が主流を成していた。

岩波書店が編集発行している『思想』1月号は各国の研究者たちによる文革特集を組んだ。幾つかの大手新聞には論壇誌を概観する欄があるが、どれも『思想』の文革特集に注目しようとしなかった。過去に礼賛した論客も、批判的だった観察者も、ぜひもう一度文革の意義について語ってほしいものである。(「静岡新聞」2016年3月16日掲載)

![左小祖咒【万事如意 Live】我不能悲伤地坐在你身旁[日中字幕版]](https://shukousha.com/wp-content/uploads/2014/08/zuzu0701-100x62.jpg)