1.はじめに

一九八九年六月四日に起きた天安門事件(血の日曜日)は、「六四」、「六四大虐殺」とも呼ばれている。「六四」はシンプルな数字だが、これがむしろ事件の象徴として、その実態を鋭く伝えていると言える。

今年は「六四」天安門事件の二五周年である。あの血にまみれた残酷な鎮圧のもたらした恐怖は、今もなお黒雲のように垂れ込め、その下で人々の感情はねじ曲げられる。

その状況を、劉暁波は「饕餮で淫乱で/欺瞞で独裁で/成金で小康で/屈従して物乞いする」と剔抉した。「饕餮」とは、古代から伝えられている四大怪獣(四凶)の一つで、貪欲で何から何まで食べ尽くし、最後は太陽まで食べようとしたが、燃えて滅んだという。また「小康」は、やや余裕のある、まずまずの生活水準を指す。独裁体制のおこぼれに喜び、欲望にまみれた偽りの日々を送る卑小な姿が鮮明に表現されている。

このように「六四」をモチーフにした詩は、劉暁波のみならず、繊細でヒューマンな感性や鋭いエスプリを備えた詩人たちにもある。謂わば「六四」の詩は、記憶が幾層も重ね合わされた心の中に建てられた碑(いしぶみ)であり、暴力によって打ち倒されることも、快楽によって揺るがされることもない。

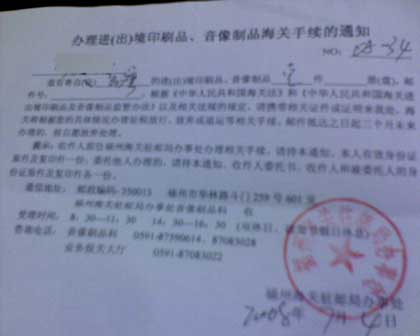

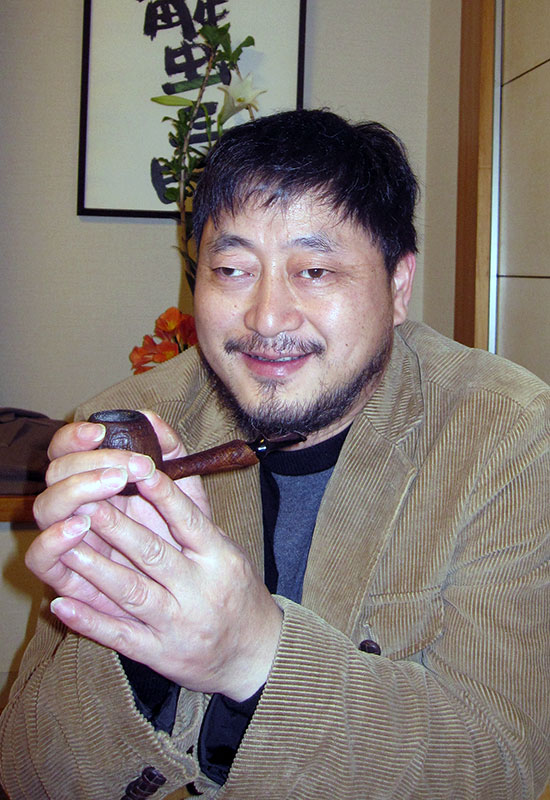

▲孟浪氏

2.『六四詩選』の刊行

二五周年という節目に当たる今年、『六四詩選』が香港の黒眼晴文化から出版された。主編は孟浪で、私の「老朋友(ラオポンユウ)」である。

この『六四詩選』は三一七篇の詩のアンソロジーで、両岸三地(中国本土、香港、台湾)から、「六四」を軸に様々な詩情や詩想が込められた珠玉の抒情詩が編集されている。詩人は、著名な作家の哈金(ペン/フォークナー賞やペン/ヘミングウェイ賞など受賞)、当時の学生リーダーの王丹から「六四」以後に生まれた「九〇后(一九九〇年代生まれ)」の若い世代まで、とても幅広い。

その「序」では、次のように述べられている。「六四」は重大な歴史的事件であり、無数の身に寸鉄も帯びない学生と市民が、国家がたくらんだ暴力の犠牲となった。この惨劇は世界を震撼させ、二〇世紀の人類の進歩に影響を及ぼした。

このような「六四」は、民族の言語により民族の精神性を書き記す文学史にとって、未だ完結していない事件である。それ故、この詩選を、ずしりと重い記憶・追憶としてだけでなく、未来の希望としても、世に送り出す。

詩人とは、身を挺して時空の「現場」に立つ者である。「現場」で起きたことをしっかりと見つめ、詩の正義を、その「現場」に打ち立てるためである。

これにより、詩人は「公共的な常識」を読者に直視すべきものとして提出する。これは、残酷極まる「六四」を封殺し、まるでなかったかのようにする非常識を打ち破るためである。もちろん、無惨な「六四」をモチーフとした詩を読むことは、切り裂かれるほどの痛みを伴う。しかし、他者の苦痛や悲惨を受け入れることでこそ「公共的常識」が創出できる。まさしく「六四」で犠牲となった学生や市民を記憶し、そのような他者を受け入れることは、極めて重く大きな痛みであるが、これこそが、非常識な現状を切り拓くチャレンジ(試練であり挑戦でもある)。

そして、この痛みを乗り越えることで、人々は「公共的常識」を教養(リベラル・アーツ)として血肉化できる。またこれにより、非常識が公共の場でまかり通るのを黙過できなくなる。このような意味で『六四詩選』は両岸三地を繋ぐ「共同記憶」と「公共的常識」の表明なのである。

◀『六四詩選』

3.「見る者」の「抵抗の文学」として

このような視座は、まさに詩人ランボーが「見る者(voyant)」たるべしと提起したことに通じる。『六四詩選』の詩人たちは、二一世紀の今日においてランボーの詩想を実践していると言える。しかし、これは極めて困難である。

「六四」は中国の政治における重大なタブーで、この二五年間、政府は言論統制、審査検閲制度、教化・洗脳などにより禁断としてきた。ところが、その一方、民間では禁断を打ち破り、正義・道義を求め、その強靱な力で、官府の圧力を跳ね返してきた。前進後退のせめぎ合いが繰り返され、その中で、絶えず声があげられてきた。

民主制の香港や台湾でも、「一国両制」を梃子に中国による有形無形の政治的経済的圧力が加えられ、ジャーナリズムは報道を自主規制し、さらには中国政府に迎合するという傾向が日に日に強まっている。しかし、それに抗して、死者と生者の声を繋ぎ、呼応させる詩人たちが、注目すべき詩を創作した。

「毒を飲まされて唖にならない限り、断固として声を出し続ける。」

ある詩人の決意が、いつも私の眼前に屹立してるかのようである。

そして、このような詩は「抵抗の文学(プロテスト・リテラチャー)」の作品である。

これまでアウシュヴィッツの後で詩を書くことが議論されてきたが(アドルノ等)、悲惨を乗り越え、暴力の再発に抵抗するためにこそ、詩を書くべきであり、この点からも『六四詩選』は評価されるべきである

それでは次に、『六四詩選』の中から、黄翔、廖亦武、崔衛平、劉暁波を紹介しよう。

4.『六四詩選』より

(1)黄翔

黄翔は、詩を言論だけを理由に、一九五九年から九五年までの間に六回も投獄され、現在はアメリカに在住する亡命詩人である。(劉燕子編訳『黄翔の詩と詩想』思潮社、二〇〇三年参照)。詩選には「祭典」が収録されている。

この日

剣の刃の上では

収斂できぬ

記憶──

血塗られた翼から

滴り落ちる

吶喊──

死者の瞳の中には

覆い尽くせぬ

天空──

大きな壁の裏には

手錠のぶつかり合う

金属音による

寂寞──

それは、一九八九年

六月四日

天安門

広場──

(2)廖亦武

廖亦武は、一九八九年六月三日から四日にかけて、流血の天安門事件を告発した長詩「大虐殺」を書き上げ、それを朗読し、カセットテープに録音して、カナダのシノロジスト、マイケル・デイ(Michael Day、中国名は戴邁河)に託した(その後まもなく、デイは国外退去を強制された)。一九九〇年三月、「大虐殺」の姉妹編の映画詩「安魂」を制作、編集し、また自ら主演したが、同月十六日に十数人の詩人たちと共に逮捕され、九四年まで反革命煽動罪で四年間投獄された(劉燕子訳『中国低層訪談録』集広舎、二〇〇八年参照)。そして二〇一一年、ベトナムを経由してドイツに亡命した。

やつらのコンピュータにはただ一つのプログラムとまちがいだらけの公文書しかない。

祖国を代表して憲法を抹殺する。

憲法を代表して正義を抹殺する。

母親を代表して子供を絞め殺す。

子供を代表して父親を鶏姦する。

女房を代表して旦那を謀殺する。

市民を代表して都市を焼き払う。

撃て! 撃て! 老人を、児童を、女性を撃て! 学生を、労働者を、教師を、露天商を撃て! 掃射せよ! 掃射せよ! 憤怒の顔、驚愕の顔、痙攣の顔、苦しげに笑う顔、絶望と平静がない混ざる顔に掃射せよ! 思う存分掃射せよ! 潮のように湧き上がり、瞬く間に逝った顔の麗しさ! 天国に昇り、地獄に落ちる顔の麗しさ!

(3)崔衛平

崔衛平は北京在住のリベラル知識人で、「〇八憲章」発表時の署名者の一人である。劉暁波の拘束に対して、いち早く表明された声明「我々と劉暁波を切り離すことできない―劉暁波を釈放せよ」にも名を連ねた。翌二〇〇九年三月、チェコの人権団体ピープル・イン・ニードが、平和的方法で人権問題に取り組む者を表彰するHomo Homini Award(“人と人”人権賞)が「〇八憲章」署名者に授与されたとき、全員を代表して徐友漁とともに授賞式に出席した。そして今年の五月三日、天安門事件二十五周年記念シンポジウムを開いただけで、元中国社会科学院研究員の徐友漁や著名な弁護士の浦志強たちが、騒ぎを挑発したとして不当に拘留された際、崔衛平も召喚されたが釈放された。

子:お母さん、どうして、お姉さんやお兄さんはご飯を食べないの?(学生たちはハンストで抗議)

母:プレゼントが一つ欲しいのよ。

子:どんなプレゼント?

母:自由よ。

子:誰が、その美しいプレゼントをくださるの?

母:自分で勝ち取るの。

子:お母さん、どうして広場にこんなにたくさん集まっているの?

母:今日はお祝いの日だから。

子:何を祝う日なの?

母:明かりをつけてお祝いする日よ。

子:明かりはどこにつけるの?

母:一人一人の心の中に。

子:お母さん、救急車の中で横たわっている人は誰なの?

母:ヒーローよ。

子:ヒーローがどうして倒れたの?

母:後から来る子供に、前が見えるようにするため。

子:何を見るため?

母:七色の花よ。

一九八九年、広場でハンストが行われていた時に、

付記:この詩は天安門広場のハンスト学生の間で合言葉のように詠われた。

(4)劉暁波

劉暁波は「〇八憲章」の主要起草者で、二〇一〇年、獄中でノーベル平和賞を受賞したが、それのみならず、詩人としても注目すべきである。劉暁波には一貫して理想や本質を追求する詩的芸術的精神がある。(『天安門事件から「〇八憲章」へ』藤原書店、二〇〇九年、及び『「私には敵はいない」の思想』藤原書店、二〇一一年参照)。

二〇〇九年四月二八日、米国ペンクラブは獄中の劉暁波にBarbara Goldsmith Freedom to Write Award を贈った。しかし、妻の劉霞さえ自宅軟禁のため授賞式には出られず、挨拶を送った。

その中では「(劉暁波は)不器用だが勤勉な詩人で、たとえ投獄されても詩を書くことを放棄しませんでした。……詩人のほとばしる熱情をもって中国の民主化を進め、独裁者に向かって、ノー!ノー!ノー!と繰り返してきました。……詩人の暖かなやさしさをもって無実の罪で殺された人の霊魂、そして親愛なる友や私にイエス!イエス!イエス!と繰り返してきました」と述べられている(中国信息中心編『零八憲章与中国変革』労改基金会、二〇〇九年、五五~五六頁)。これは詩人としての劉暁波を鮮明に示している。

そして、劉暁波は、毎年「六四」を記念し、追悼詩を書き、これにより死者と生者を繋ぎ、一党独裁体制の暴力に対して死者と共闘している。『六四詩選』では「十七歳へ―天安門事件二周年追悼」が収録されている。

前書き:君は親の制止にさからい、家のトイレの小さな窓から飛びだした。旗を差しあげたまま倒れたときは、まだ十七歳だった。ところがぼくは生きのびて、もう三六歳だ。亡き君の霊に顔を向けて生きるのは罪深く、さらに君に詩をささげるのは恥ずかしい。生者は口をつぐみ、墓の訴えに耳を傾けるべきだ。君に詩をささげる資格など、ぼくにはない。君の十七歳はすべての言葉と人が作ったものを超越している。

ぼくは生きていて

過不足ない悪評もある

ぼくには勇気も資格もないが

花を一束と詩を一編ささげ

十七歳のほほえみの前に行く

たとえぼくが分かっていても

十七歳は何の怨みも抱いてないと

十七歳という年齢がぼくに告げる

生命は素朴で飾らないと

果てしない砂漠のように

木も水も必要なく

花の飾りも必要なく

太陽のほしいままの虐待に耐えられる

十七歳は路で倒れた

路はそれきり消えてしまった

泥土に永眠する十七歳は

書物のように安らかだ

十七歳は生を受けた世界に

何の未練もない

純白で傷のない年齢の他には

十七歳は呼吸が停止したとき

奇跡的に絶望していなかった

銃弾は山脈(やまなみ)を貫通し

狂ったように海水を痙攣させた

すべての花が、ただ

一色に染まったとき

十七歳は絶望しなかった

絶望するはずがない

君は未完成の愛を

白髪の母に託した

君を

家に鍵をかけて引きとめた母は

五星紅旗〔中国国旗〕の下で

家族の貴い血脈を断ち切られた母は

君の臨終のまなざしで目覚めた

母は君の遺志を抱いて

すべての墓を訪ねた

倒れる寸前にはいつも

亡き君の息吹に

支えられ

路を歩みつづける

年齢を超越し

死を超越した

十七歳は

今や永遠だ

一九九一年六月一日深夜 北京にて

訳注:「十七歳」は丁子霖・蒋培坤の息子の蒋捷連を指す。蒋捷連は一九七二年六月二日生まれで、当時は中国人民大学附属高校二年生であった。彼は十七歳の誕生日を祝った翌日の夜十一時すぎ、北京木樨地で戒厳部隊の銃弾に倒れた。丁子霖は元中国人民大学准教授で、天安門事件で子供や身内を殺傷された女性を中心に組織された人権擁護団体「天安門の母たち」を創設し、天安門事件の真相究明を粘り強く続け「天安門の母」と呼ばれている。丁子霖、蒋培坤/山田耕介、新井ひふみ訳『天安門の犠牲者を訪ねて』(文藝春秋、一九九四年)第二章「わが子蒋捷連のこと」参照。

さらに、ここでは他の追悼詩二篇も紹介する。

十五年が過ぎた。あの銃剣で赤く染まった血なまぐさい夜明けは、相変わらず針の先のようにぼくの目を突き刺す。あれ以来、ぼくの目にするものはみな血の汚れを帯びている。ぼくが書いた一字一句はみな、墳墓のなかの霊魂が吐露したものから来ている。

権力のファスケス〔古代ローマで儀式に用いられた斧の回りに短い杖を束ねたもの。ファシズムの語源〕を護衛する兵馬俑が

世界を驚嘆させる

宮殿より荘厳な十三陵〔北京にある明代皇帝十三人の陵墓群〕が

また西洋人を驚愕させる

毛沢東の記念堂が

奴隷の心臓の中心に築かれている

我らの悠久の歴史が

帝王の墳墓により光り輝く

だが「六四」は

墓碑のない墳墓

恥辱を民族と歴史のすべてに刻む

墳墓

十三年前

あの血なまぐさい夜

恐怖のために正義を守るべき銃剣が放置された

逃亡により青春を圧殺した戦車が容認された

十三年後

朝はいつもウソから始まる

夜はいつも貪欲によって終わる

金銭により、すべての罪悪が許される

すべては再び包装しなおされる

しかし残忍であることは透けて見える

混じりけなしに透けて見える

「六四」、一つの墳墓

忘れられ荒れはてた墳墓

この広場は、完璧に美しく見える

マオタイ酒、レミーマルタンXO、あわびの宴会やら

「三つの代表」〔江沢民提唱の路線で、資本家の入党を公認〕が報告する儀式やら

妾やら精液やら赤いネイルカラーやら

偽のたばこやら偽の酒やら偽の卒業証書やら

パトカーやら鉄かぶとやら電気陰茎〔電気ショックを与える警棒を指す〕やらで

リフォームして一新した

あの年、ハンストで息も絶え絶えになった学生が

今、もしかしたら息子を連れて

ここでのんびりと凧をあげているかもしれない

人民大会堂はまさに明るく輝き

共産青年団の八十周年を祝賀している

若い代表たちはまったく知らない

扉の外の階段で

かつて同じ若い学生三人が

背をのばしてひざまずいたことを

あの年に大会堂のなかで

ハンストの学生が酸素吸入器を付けながら

虐殺者と論戦をくり広げたことなどことなど知らない

◇ ◇

知らないことを知らないのだから、まさに知らないのだ

歴史など何にもならない、今あることが肝心だ

老いぼれの報告と若造の笑い顔が

シャンデリアを中心にクルクル回る

北京大や清華大の新世代が

ウソと強権に向かって終わることなく喝采し続ける

彼らの前途には金のコインを敷きつめた「小康」がある

「六四」、一つの墳墓

恐怖で監視され統制される墳墓

十三年はそれほど長くはないが

ぼくの足もとの

断裂は底なしの深淵になり

一本の針が土踏まずを突き刺す

雪のように輝く鋭さはもはや存在せず

まだらに色あせた血痕が一面に広がる

心の歩みには杖が必要だ

荒れはてた墳墓に緑が必要なように

だが墓参りに来ても

亡霊に通じる道が見つからない

全ての道が封鎖されている

全ての涙が取り締まられている

全ての花が尾行されている

全ての記憶が洗い流されている

全ての墓碑は空白のままだ

死刑執行人の恐怖

恐怖によってこそ安寧になる

「六四」、一つの墳墓

永遠に永眠できない墳墓

忘却と恐怖の下に

この日は埋葬された

記憶と勇気の中で

この日は永遠に生き続ける

銃剣に切り落とされた指が

弾丸に撃ち抜かれた頭が

戦車に押しつぶされたからだが

阻止された哀悼が

不死の石となり

その石は、吶喊〔魯迅の著書の表題〕となることができ

また墓地をいつまでも青々とする野草〔魯迅の著書の表題〕となる

その野草は、飛翔することができ

心臓の中心に突き刺さる針の先となる

血涙をもって雪のように輝く記憶を取り返そう

「六四」、一つの墳墓

死体で生命を保存する墳墓

だが生きている人は

饕餮で淫乱で

欺瞞で独裁で

成金で小康で

屈従して物乞いする

人だ

一人ひとりまさに腐りきっている

二〇〇二年五月二十日 北京の自宅にて

5.若い世代の王蔵──記憶の継承と表現

『六四詩選』には若手の王蔵の「墓碑なき墓碑銘」という長詩が抄録されている。彼は独立中文筆会の会員で、ペンネームは「小王子」である。彼の詩に「ひまわり」という小品もあり、紹介する。

ギロチンで切られたひまわりは

清明節に復活する

太陽の花びらといっしょに

自分の墓参りをする

このように鮮烈で不屈の闘志を深く秘めて、彼は痛烈な政府批判の評論などもネットで発表する。それだけでなく、詩人として街頭で行動(パフォーマンス)している。これは彼にとって、自分の詩学の実践である。彼は「詩歌は単なる技巧や形式でなく、行動によって表現すべきものである」と述べている。

今年の三月一日、私は彼と北京の芸術村で会った。「ぼくは既に(投獄の)覚悟をしている。今されないと、間に合わない」と、半ば冗談に語った。

6.主編の孟浪

孟浪(本名は孟俊良)は、1961年、上海に生まれ、地下文学運動の先駆者である。80年代初め頃から、地下詩誌『MN』、『海上』、『大陸』、『北回帰線』、『現代漢詩』などの創刊、編集、発行を担ってきた。

1988年、徐敬亜氏(詩人、評論家)とともに、『中国現代主義詩群大観1986-88』(同済大学出版社、上海)を編集し、朦朧詩を敢然と支持すると同時に、芸術的風格を異にする流派の確立を提言した。

1989年8月から9月にかけて、深圳で知識人として天安門民主化運動を支持し、警察に幾度も尋問された。1992年4月には、上海市公安局に法的手続きなしに拘束され、36日後に釈放された。

1993年、貝嶺たちと文芸人文誌『傾向』を創刊し、その編集を通してヒューマニズム文学運動を展開した。

著作に、詩集『本世紀的一個生者』(1988年、漓江出版社、桂林)、『連朝霞也是陳腐的』(1999年、唐山出版社、台北)、英訳詩集An Even Prouder Heart (translated by Mair, Denis C., 1992)がある。1992年11月には、第1回現代漢詩奨を受賞し、80年代中期以後の“後朦朧詩人派”の代表的詩人として注目された。

1995年秋から98年夏まで、ロードアイランド州プーラン大学に「駐校作家」として招かれた。その後、ボストンに移り、中国文化研究所(Chinese Culture Institute)で亡命詩人・作家として文学活動を続け、香港に渡り、詩人・編集者として活躍している。ここでは、「六四」の前と後の二篇を紹介する。

コトバが恐ろしく沈黙している

もの言う人は口を手で押さえる

彼は既に傷ついていた。

至る所に完備されたフレーズ

完備された意味

表現する人はいなく

もの言う人は耐え忍ぶ。

至る所に無意味な

車輪の転がる音

一列に乗って座る人は平穏で

コトバは身体の中にあり

もの言う人は近寄り傷口をつぶさに観察する。

彼は人声の沸き立つ大通りにいる

彼はコトバの共同墓地の中にいる。

一九八九年三月二十日

彼は丸裸の腕を前に向けて突き出し、空中にぶら下げ

彼の鮮血を

古びた海洋に注ぎ込み始めた

たったそれだけの一滴が

海洋の色全体を変えた

たったそれだけの簡単な一つの夢が

彼の人生全体を変えた

彼は身をかがめ、彼の血を

全て古びた土地に注ぎ込む

すぐさまその土地の深いところにしみ込む

大地の表面は乾き裂ける田野

まるで一枚の果てしない獣皮

しかしその深いところではピクピク脈打つ

一つのどのような心か

誰も二度と彼に逢えないが

海洋は浪を高く持ち上げ自分を打ちたたき

大地は次第に豊潤になり、もしかすると毛髪が逆立つ

一九八九年十一月一日

むすび──崇高を求める死者と生者の共闘

ショーペンハウアーは「詩の美学」を論じる中で「悲劇に接して覚えるわれわれの満足は、美の感情ではなく、崇高の感情である。いな、それは、かかる感情の最高度のものである」という(塩屋竹男他訳『全集』第六巻、白水社、一九七三年、三七八頁)。これはまた、アウシュヴィッツの後で詩を書くことをめぐる議論に対する答にもなっている。

これまで紹介してきた「六四」をめぐる詩は、まさに最高度の崇高を喚起させるものである。

もちろん、「六四」の凄惨な悲劇から崇高を得ようとするのは、凡庸なことでは欺瞞や偽善になる。しかし『六四詩選』の「詩の美学」の水準は高く、崇高を喚起させる。

それ故、これを味読することにより、二五年前の暴力の記憶を死者と分かち合い、暴力に抵抗して、崇高で尊厳ある生き方を求めるために共闘することができる。逆に、暴力で封殺し、快楽でごまかすところには、堕落、腐敗、自滅しかない。