小社刊『安源炭鉱実録──中国労働者階級の栄光と夢想』巻末解説を、解説執筆者である劉燕子さんのご許可を得てここに全文を転載いたします。ご高覧いただければ幸いです。

一、于建嶸氏のプロフィール

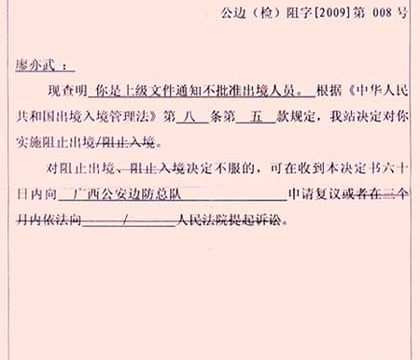

于建嶸氏は、一九六二年、湖南省衡陽に生まれた。父は共産党軍の遊撃隊員であったが、文革では迫害され、一家は僻地に下放され、八年間も戸籍のない「闇人」として極貧の生活を強いられた。文革の終息後、一九七九年に于氏は湖南師範学院政治科に入学し、卒業後は「衡陽日報」に入社したが、一九八四年に「中華人民共和国新聞法(草案)」を起草して辞職した。その後、弁護士となり、二〇〇一年に華中師範大学中国農村問題研究センターで法学博士を取得し、現在は中国社会科学院農村発展研究所教授、同所社会問題研究センター主任である。

著書には『岳村政治──轉型期中国郷村政治結構的変遷』(商務印書館、二〇〇一年。日本語版は徐一睿訳で日本僑報から二〇一二年に出版)、『底層政治──対話和演講』(中国文化出版社、二〇〇九年)、『安源実録──一個階級的光栄与夢想』(江蘇人民出版社、二〇一〇年)、『抗争性政治──中国政治社会学基本問題』(人民出版社、二〇一〇年)、『底層立場』(上海三聯書店、二〇一一年)、『陳情──中国社会の底辺から』(共著、毛里・松戸編著、東方書店、二〇一二年)など多数ある。

于氏は「民生の多艱なるを哀しむ」(屈原「離騒」)という伝統的な文人ではない。むしろ、多くの知識人が天安門事件の暴力に挫け、その後は経済成長の利益に誘導され、問題意識も独立精神も失う中でなお、現実を正視し、危機感、使命感、責任感をもって問題に取り組み、政治的に最も敏感な最前線で、周辺に置かれた最低層に身を置いて、民衆の心理や知恵(民衆知)を調査研究し、実践に結びつける知行合一の知識人である(張耀傑「于建嶸的底層立場・序」、前掲『底層立場』三頁。「底層」の具体的実状は、廖亦武『中国低層訪談録』劉燕子訳、集広舎、二〇〇八年も参考)。

彼は市場経済化による格差拡大でさらに苦境に追い込まれた農民、出稼ぎ農民工、鉱山労働者、上訪(陳情と訳されているが、意味は直訴に近い)者、及び非公認の「家庭教会」の信徒たちのために、公平で秩序のある法治社会、尊厳が守られるヒューマニズムの社会の建設を提唱している。そして、鋭い時代感覚をもって新たな問題意識や視角を提供し続けている。

それらが高く評価され、二〇〇五年に「中国新聞週刊」の「三農研究学術賞」(三農とは農業、農村、農民を指し、多方面で問題が山積)を受賞し、二〇一〇年に「南方人物週刊」の「中国の魅力ある人物五〇人」に選ばれ、またネットで三〇万人の投票により「大地を歩く草の根の良識者で、中国の最下層の人々の民意を真に代表している」と評価され、「中国のインターネット風雲児」の一人に選ばれるなど、数多く表彰されている。

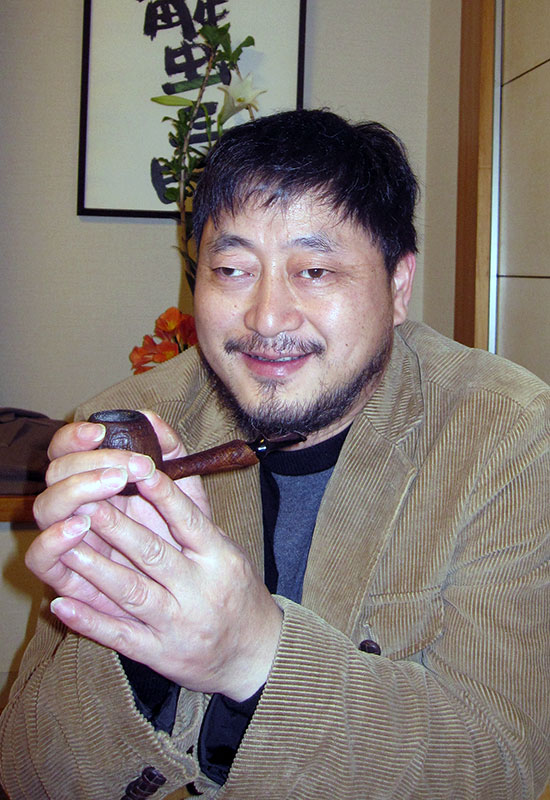

◀于建嶸氏近影

二、どん底(底層)の世界へのまなざし

于建嶸氏は、一貫して中国社会のヒエラルキーのどん底(底層)の問題に取り組み、その政治的・経済的・文化的な権力支配を明らかにし、憲政、民主制への改革を提唱している。

例えば、農村では宗族・血族支配が強まり、共産党員の三割を占める農民党員において「宗族党支部」、「家族党支部」、「親族党支部」という利権集団が形成され、貧しい農民は経済的に搾取されるだけでなく、政治的に排除されており、かつての「農民協会」を再建すべきだと論じる(前掲『底層立場』六七、八三頁)。それは、地方政府に取って代わるためではなく、党と政府の政策を確実に実行し、最小の政治的・社会的・経済的なコストで農村の管理制度を補い、さらに行政改革の基礎をつくるためである。

また、于氏は北京・通州の宋荘という芸術村に居を構え、毎日のように労使紛争、強制土地収用、住民の立ち退き補償、企業のリストラ、冤罪など様々な理由で地方から北京まで直訴に来る上訪者を迎え入れ、その記録を「上訪者たちが語る」というDVDのシリーズにまとめている。上訪は三権分立が存在しないため現れた中国独特の方法で、民衆の要求を満たす制度とされてきた。しかし、これさえ抑えつけられるならば、情勢は「コストの高い社会」に突き進むだけで、むしろ解決は「人治」から法治への根本的な転換に求められると論じる。

中国のインターネットではネット市民の世論をリードする新たな「意見領袖(オピニオン・リーダー)」が現れ、不正を暴き、腐敗を糾弾し、さらにネット・パワーを形成して、時には政府を動かし、法律を撤廃させる。于建嶸氏は、どん底の立場で発言するオピニオン・リーダーの一人である。

三、于建嶸氏の警鐘──秘密結社化の危惧

農民工の中には憤懣や怨嗟が鬱積しているが、統制が厳しいために、言動が地下に潜行しており、このままでは地下活動が組織され、秘密結社へと至りかねないと、于建嶸氏は分析する。すでに共産党傘下の工会は組織が官僚化し、利益追求に走り、御用組合もしくは互助会になっている。そして、農民工はそれにさえ加入できず、さらに自分たちの自主労組を組織することも許されない。「その昔、毛沢東とその同志が、共産党は労働運動を組織できると誇示していたが、今や、彼の後継者が、それを弾圧しようとしている」のである(フィリップ・パン『毛沢東は生きている』上巻、烏賀陽正弘訳、PHP研究所、二〇〇九年、二三八頁)。それは、党自身が「労農革命暴動」を組織して政権を奪取したことを熟知し、またポーランドの自主管理労組「連帯」がソ連東欧の社会主義体制の崩壊をもたらしたことを充分承知しているためである。

しかし、秘密結社による変革は暴力的な革命にならざるを得ない。もちろん、現在では政治・経済・文化・情報など多方面で中国社会は国際社会と緊密に結びついており、暴力革命の可能性は以前よりも低いが、憤懣や怨嗟が鬱積すれば、予測しがたい突発的な群衆の事件や暴動の連鎖という危険性が高まる(劉燕子「冉雲飛」石平との共著『反旗』育鵬社、二〇一二年参照)。事実、二〇一三年一〇月二八日、天安門広場の毛沢東肖像前でウイグル人一家による車両突入炎上事件、一一月六日、山西省共産党委員会庁舎前で連続爆発事件が起きた。さらに、報道されないが、各地で爆発事件が相次いでいる。そして、これが臨界点を超えれば、暴力革命を押し止めることができなくなる。だからこそ、この方向に進むのではなく、理性に基づく非暴力の改革・変革が求められる。自由に議論できる開かれた市民社会を創出するためには、自由と相容れない暴力を用いてはならない。

また近年、集団騒擾事件の多発に治安当局は神経をとがらせ、社会の安定維持を指す「維穏」という官製用語が広範に使われているが、これでは問題の解決にはならない。むしろその予算に官民が群がり、「維穏」チェーンが形成され、事態は悪循環に陥っている。

安源炭鉱でも大量解雇、物価上昇、腐敗汚職が深刻化し、二〇〇四年一二月には、失業した二十数名の女性労働者が本部ビルから抗議の飛び降り集団自殺を図るという衝撃的事件が起き、党書記が「維穏」は至上命令だとして「社会安定維持工作組」という専門部署を設置した。ところが「維穏」の実態は公安や武装警察を動員し、情報統制や宣伝を強化するだけであり、人権や尊厳はますます侵害され、さらなる不満を招き、「不穏」の状況さえつくりだしている。安源では『維権通信』が三号まで刊行されたが、「非合法印刷物」とされ、編集者は公安当局に訊問された。そして、抗議行動や権利擁護(維権)活動の代表たちへの監視、尾行、嫌がらせ、恫喝なども強められている。

この動向について、于氏は筆者へのメールで次のように論じた。労働者は憲法第一条の精神に立脚し「中国は社会主義国家であり、我々労働者階級は国家の主人公であり、共産党は我々労働者階級の前衛であり、工場は我々自身の工場である」という「政治倫理」に基づいて権利擁護を訴えている。多くの労働者の想像の中では、自分たちはまだ権力の中心にいるのである。そのため、労働者は革命の伝統への追憶を強め、暴力革命への憧れを呼び起こしつつ、あの「英雄時代」、命を惜しまず闘うことで、炭坑夫から共和国のエリートになったという「栄光」に浸る。その延長で、「労働者が全てを指導しなければならない」と叫ばれた文革期を懐かしがる。このようなわけで、権利擁護闘争は容易に暴力革命の方向に走るようになるだろう。

確かに、現段階では「道義」や「信頼」による「ソフト」なネットワークだが、取締りが強められればリスクを避けるために地下に潜行し、「秘密政治」に向かうようになる。そして、「秘密政治」の地下活動は暴力革命と密接不可分である。それ故、抗議行動と突発的な事件や暴動の連鎖の危険性に注意しなければならない。実際、厳しい情報統制でなかなか知られないが、抗議行動や争議や暴動は各地で続発している。地方政府の襲撃事件は、当局の「内部文献」では全国で年間八〇〇件以上になると報告しているという(「瀟湘晨報」元編集長の龔暁躍の談。二〇一三年七月二六日、大阪。なお彼は二〇一一年一一月に「天朝の崩壊前に利益集団は恥をかき尽くした」の見出しで辛亥革命百周年を特集したため、事実上解職された)。

「労働者や農民という社会的弱者と政治権力や経済的資源を握る社会的強者との間に衝突が多発している。まさに中国社会の核心となる価値の再構築と公正な立憲政治体制の構築が必要である。……中国を救うのは憲法しかない。民主的法治体制の創出こそ社会を安定させる究極の『維穏』策である」(筆者へのメール)という于氏の提起はいよいよ重視されなければならない。

そして、『安源実録』は、このような于氏の代表的な著書である。それでは、次にその内容をいくつか取りあげてみる。

四、『安源実録』──地下一〇〇〇メートルの「底層」へ

于建嶸氏は湖南省衡陽の農民の権利擁護闘争を調査研究する中でエンゲルスの『イギリスにおける労働者階級の状態』に触発され、二〇〇一年から〇五年まで四年間かけて、革命揺籃の地・安源炭鉱に身を置いて調査研究を行い、本書『安源実録』をまとめた。

二〇〇一年六月、于氏は作業服に着替え、ゴムブーツをはき、ヘッドランプ付きヘルメットをかぶり坑道を深く降り、地下一〇〇〇メートルの作業現場まで行き、炭坑夫の本音を聞いた。降りる途中、狭くて薄暗い坑道で安全帽を何度も壁にぶつけ、「おれたちがなぜいつも頭を下げて歩くのか分かっただろう」と言われた。

ところが、坑内では炭坑夫に明るい表情が戻っていた。それは、地上では幹部、正規労働者、契約工、臨時工、交代工などの職階・等級で差別されるが、地下では同じように危険で命は土地神まかせになり、全身は粉塵まみれで真っ黒になり富貴や貴賤は関係なくなるためである。だから地上に出れば、彼らは気が滅入る。幹部や正規労働者には労働保険、失業保険、生活保障、遺族補償金などあるが、契約工たちにはない。契約工たちは共産青年団や共産党に入れ、模範労働者に選ばれることも可能とされているが、工会(労組)には入れない。これに根強い偏見・蔑視やイデオロギー的差別も加わり、差別はとても強い。

「搾取される労働者が農民工を搾取している」

炭坑夫は主に農民工で、一〇日間だけの訓練で地底に送り込まれる。農民工は安全弁のようなもので、景気がいいときは労働力の不足を補い、悪くなれば直ぐに切れる。いつも差別され、何かあれば、いつも付けをまわされるが、雇えば命がけで働く。これは現場を案内した党の支部書記がもらした本音である。そして、農民工自身も、次のように語る。

昔の坑夫は出稼ぎで、ストをやってもダメなら、田舎に帰って田んぼを耕せばよかった。戸籍や所属などややこしいことはなく、親方がよしとうなずけば、坑夫になれた。しかし今は、幹部、正規労働者、契約工(五年から一〇年)、交代工(数年)、臨時工(一年)など様々に分けられている。農民工の中でもそうだ。それでも、正規雇用の「鉄飯碗(政府機関の終身雇用)」ならリストラされても補償金、保険、年金などあるが、どの農民工にもそんなものはない。低賃金の上に、不払いも多い。もちろん、幹部と正規労働者にも違いはある。幹部は汚職ができるが、労働者はできない。

このような不平等、不公正のため、炭坑夫は文革を懐かしむ。当時、臨時工、契約工などの制度は劉少奇が唱えた反動的ブルジョワ的な制度であるとして、臨時工、契約工の造反組織である全国紅色労働者造反総団は撤廃を求めた(国分良成編『中国文化大革命再論』慶應義塾大学出版会、二〇〇三年、二五二~五三頁)。また「大鳴、大放、大弁論、大字報」という「大民主」の「四大自由」があったため、当局を直接批判できたのである。

低賃金や不払いに加えて、農民が国営の安源炭鉱の坑夫になるには、コネを使って数千元の手付け金を納めなければならない。それでも、親方が請け負っている小さな鉱山よりもましだ。そこはとても危険で、しかも賃金の未払いやピンハネは日常茶飯事だという。

その一方で、安源炭鉱には失業問題もあり、失業率が一五・九%を上回っている。それは、安源は革命根拠地として社会主義国家の貴重な遺産であるため、リストラされても毎月一六〇元余りの生活補償金が政府から支給されるためである。他方、坑内の労働は苛酷で危険であるにもかかわらず、給料は四〇〇元で、しかも塵肺やリューマチに罹患する者も多い。そのため、全体的に比べればリストラ・失業の方がましになる。于氏はこの現状を「搾取される労働者が農民工を搾取し」、「貧しい労働者貴族」になっていると指摘している。

「包工頭」の復活

一九二二年の「安源大ストライキ」の勝利により(次章で後述)、資本家と親方が幾重にも搾取していた「包工頭(飯場の親方)」制度は廃止された。さらに、一九五〇年一月、中国炭鉱工会は中央政府に「包工頭」制度の廃止を提起し、それは実施された。このようにして安源炭鉱は労働運動と共産党の誇り高きシンボル「紅色之都(革命の都)」となった。

ところが、上海の株式市場上場後、廃止されたこの制度が「承包人(請負人)」というかたちで復活した。これについて、農民工は、次のように語っている。

昔、毛沢東はストで「包工頭」を打倒したのに、今では改革開放で、幹部が「承包人」という名目で「包工頭」を正当化し、色々な方法でピンハネしている。給与明細を見るだけでは分からない。「包工頭」は脱税のために自分の給与の一部を労働者の明細に入れて、労働者は金をもらったら、その分をすぐ「包工頭」に手渡さなければならないのである。

「総平巷」での愚痴

「総平巷」は一九二二年九月一四日に「大ストライキ」が始められたところである。その時、この坑口でストの旗が高々と掲げられた。

于建嶸氏は、この中国共産党と革命のシンボルである「総平巷」で、数人の炭坑夫から聞き取り調査をした。その中には、次のような歴史の弁証法的な否定と言えるエピソードもあった。

歴史は逆戻りし、中国共産党の栄光を支えて石炭を掘り続けてきた炭鉱労働者の後裔が現在も「総平巷」に集まり、あだ名で呼び合い、冗談や皮肉を混ぜながら愚痴をこぼすしかできない。

「出稼ぎに行った女房が、高級車に乗って帰郷したぞ」

「どうして、そんなにもうかったんだ?」

「出稼ぎの女に、何ができるってんだ?」

「自分のからだの資源を開発しただけさ」

「たとえ女房がからだを売ったって、一家が飢え死にするよりましだ」

こう語る男の家系は安源で四代続いた労働者で、彼の祖父は「大ストライキ」のときに当局と交渉した労働者代表一〇人の中の一人だった。まことに心が痛むことである。

「鉱票」による搾取

正規労働者には一年に一カ月の帰省休暇があり、その一カ月は基本給がもらえるが、農民工には病気休暇も、帰省休暇もない。さらに、農民工には生活補助金さえない。それどころか、強制的に月給の一割が「鉱票(炭鉱が発行する金券)」で支払われ、これは消費組合でしか使えなく、現金に換えることはできない。その上、消費組合で売っている石鹸やトイレットペーパーなどの生活必需品は高くて、ニセものが多い。

このことをいくら直訴しても廃止されないため、農民工は仕方なく一〇〇元の「鉱票」を七〇元で換金する。このようにして苦しい生活がさらに苦しくなり、破綻に追い込まれる者も出る。

不合理で不公正なことは色々あるが、強制的なやり方が最も不満で、これは搾取だから廃止すべきだと訴えると、消費組合の経営者は「確かに少し高いが、リストラされた者を雇用できるし、党の栄光ある歴史を輝かせるためだから、労働者ならもっとわきまえてほしい」と答える。この「党の栄光ある歴史」とは、中国で最初の消費組合や共産党が最初に発行した金券を指す(後述)。ただし、その翌年の一九二三年、そして二四年には、早くも党員の公金横領事件が起きていた。

農民工の課題──自主労組

かつて労働者のために闘った共産党や労組が経営管理を掌握し、農民工はそこから除外されている。そのため、農民工は自分たちのための組織、自主労組を創ることが求められる。

この点で、一九八九年、天安門民主化運動の進展において、共産党が政権を掌握してから初めて、工会(労組)の官僚化を批判して自主労組の北京工人自治聯合会(工自連)が五月に誕生したことが重要である。しかし、これは六月四日の武力鎮圧(天安門事件)により学生や市民もろとも打ち砕かれ、工自連のリーダーであった韓東方氏は逮捕された。

しかし、彼は挫けずに、国外に追放されてから活動を再開し、現在では香港を拠点として『中国労工通訊』を通して自主労組の運動を広げている。

私は二〇一〇年一二月三〇日に香港で韓氏と会った。彼は、自分は一人の自主労組の提唱者にすぎなく、生涯を自主労組に捧げたいと自己紹介した。そして、私たちは、発刊されたばかりの『亜洲週刊』二〇一一年一月二日号の「中国新一代民工(中国の新たな農民工世代)」の特集を取りあげながら、独立労組の展望や中国民主化について語り合い、その中で、韓東方氏は次のように述べた。

賃金闘争が増大する一方の中国は、いつか爆発する「時限爆弾」を抱えているようなもので、労働者がその誘因になりかねない。農民工は一・五億人にもなり、平均年齢は二三歳で、一九八〇年代から九〇年代に生まれた「八〇后」、「九〇后」が主である。この世代は党に指導される「人民」の世代とは異なり、権利を意識し、自由な個人や公民としての自覚を持っている。このように覚醒しつつある農民工の権利を守りつつ、「時限爆弾」が爆発しないようにするためには、独立した自主労組が重要である。

中国の労働組合法でも選挙は可能だが、それが実施されていない。これは合法的に民主的な選挙が実施でき、それを通して指導部を選出できることを意味している。まさにこの実施こそ安源炭鉱の農民工の課題でもある。

五、安源炭鉱とは

ここでは本書の理解を深めるため、安源炭鉱が激動の中国近現代史において極めて重要な位置を占めていることを述べる。

辛亥革命では二〇〇〇年以上も続いた王朝から近代共和制国家への発展が目指されたが、百年過ぎても、それが達成されたとは言いがたい。事実上の一党独裁で、名目は変わり、また集団指導体制となったが、専制体制は続いている。しかし、その間に革命の理想を実現しようと無数の努力が繰り返されたのも事実である。その中で安源炭鉱には特に注目すべき歴史がある(日本語では、中国共産党萍郷炭鉱委員会編、島田政雄編訳『安源炭鉱物語──若き日の毛沢東・劉少奇』物語中国労働運動史・第一巻、新日本出版社、一九六二年、手島博『中国労働運動史』東陽書房、一九八五年、中村三登志『中国労働運動の歴史』亜紀書房、一九七八年などがある)。

安源炭鉱は萍郷炭鉱とも呼ばれ、江西省西部の萍郷にあり、湖南省に接している。その石炭は既に唐朝時代に手掘りで採掘され、この段階は清朝末期まで続いた。中国は一八三九~四二年のアヘン戦争に敗れるなど西洋列強の侵出に直面し、一八六〇年から初の近代化運動たる洋務運動が進められ、湖広総督の張之洞は一八九〇年に漢陽(武漢)に官営製鉄工場を建設した。一八九八年には安源の埋蔵量が豊富だと分かり、官僚・資本家の盛宣懐はドイツの資金や技術に頼り採掘を近代化し、さらに日清・日露戦争を経て勢力を拡張した日本の資金も導入した。

一九〇八年に安源炭鉱は漢陽の製鉄と大治の鉄鉱とともに半官半民から民営に改められ、漢治萍股份有限公司が設立される中で、日本は貸し付けを増額し影響力を強め、辛亥革命が起きると盛宣懐は日本に逃れ、一九一二年に日本の財閥と漢治萍中日合弁特別協約を調印した。これは強い反対で実現には至らなかったが、債務は増えるばかりで、経営の実権は日本が掌握した。

さらに、第一次世界大戦の難局に紛れて日本は二一カ条要求により八幡製鐵(現在の新日鐵)と漢治萍股份有限公司を合弁企業にすることを企図したものの、果たせなかった。なお『日本製鉄株式会社社史』(社史で見る日本経済史第一〇巻、ゆまに書房、一九九八年、一三五頁以降)では「日満支鉄鋼対策」と「大陸への進出」が記されている。

労働運動の萌芽

苛酷な労働条件、封建的な親方制度の搾取、劣悪な生活環境などにより、一九〇五年五月一七日に労働者は自然発生的に立ち上がり、闘争は三日続いた。これは中国における最初のストライキであったが、失敗に終わった。しかし、それにも屈せず、労働者は一九〇六年六月にもストライキを起こした。また孫文の民主共和国の建国や「平均地権(土地所有の平均分配)」などの革命綱領の影響により発生した萍郷、瀏陽、醴陵における蜂起には安源から労働者六〇〇〇人が加わった(前掲『安源炭鉱物語』二〇二頁、『中国労働運動史』一六頁)。これらは鎮圧されたとはいえ、清朝への打撃は強烈で、辛亥革命の遠因となった。

一九一二年一月一日に中華民国が成立し、三月一一日に公布された中華民国臨時約法では「中華民国の主権は国民全体に属する」と主権在民が明記され、言論、結社、信教の自由などの基本的人権も保障された。

しかし、臨時大総統が孫文から袁世凱に代わり、多難な状況が続いた。安源では闘争と制圧が繰り返されるが、一九二〇年代には安源炭鉱は中国最大の企業の一つになり、多いときは一万二〇〇〇人もの労働者を擁した。

そして、一九二一年九月、湖南省の中華機械工労働組合はオルグを派遣し、安源に分会を組織し、鉱山と鉄道の労働者二〇〇人以上が加わった。ただし、この労組には機械工しか加入できず、処遇が最も低い一万人以上の炭鉱労働者は排除された。

中国共産党の活動

労働運動や農民運動の発展の中で中国共産党の創立大会が一九二一年七月一日に上海で開かれ、閉会後、毛沢東は湖南に戻り、共産党湖南地区委員会書記と中国労働組合書記部(大会後に上海に設置)湖南地区主任となった。安源は江西省だが湖南省に接しており、毛沢東の活動範囲とされ、この冬に毛沢東は同郷人を介して安源に赴き、活動を始めた。

毛沢東は戻ると李立三を派遣した。李は活動をさらに進め、県庁に出願して一九二二年一月に国民学校を、次いで労働者補習学校を開校し、労働者図書館も開館した。学校では表向きには「国民読本」が使われたが、実際は階級論、剰余価値、階級的自覚、労働者の団結と闘争、搾取や支配からの解放などが教えられ、その中で共産主義青年団、そして共産党の拡大が進められた。最初の入党者は楊万喬たち五、六名で、これにより中国で初めて産業労働者の共産党支部と共産主義青年団支部ができた。

さらに、党組織を中心に親睦、修養、互助などの名目で労働者クラブの設立が進められ、一九二二年三月一六日に第一回準備会が開かれ、県庁に出願して合法性を獲得しつつ宣伝を繰り広げた。そして、五月一日のメーデーに労働者クラブの成立が宣言され、大規模なデモ行進の後に祝賀の芸能大会が催された。

また、悪徳商人の暴利や資本家から親方まで何重もの搾取から生活を守ろうと消費組合が設立され、労働者補習学校に附設された。これは最初の消費組合で、金券も発行され(共産党発行の最初の紙幣)、責任者は李立三であった。

このように労働運動は力を強め、李立三や劉少奇の指導により、九月一四日、安源駅の機関車が高らかに汽笛を鳴り響かせると各部署の汽笛も呼応し、「おれたちは牛馬じゃねえ。人間扱いしろ」と大規模なストライキが決行され、闘いを通して賃金の増額や労働組合の承認など多くの要求が勝ち取られ、「労働者万歳」の喚声がとどろいた。

一九二三年には最初の炭鉱劇団が誕生し、冬には最初の党学校が開校し(校長は劉少奇)、学習と経験を積んだ安源の労働者は漢陽、大治、長辛店へと、帝国主義や軍閥に反対し、賃金を確保するなどの運動を広げた。

こうして、一九二五年には全国の共産党員の三分の一に当たる二〇〇余人、また共産主義青年団員四三三人が安源にいるというように、安源は革命の重要拠点となった。これに対して、一九二五年九月二一日、軍隊が動員され、指導層は虐殺され、労働者クラブは潰滅した。しかし、一九二六年九月、北伐軍の進攻により、一〇日に労働者クラブは再開大会を開いた。さらに、一一月二五日には、労組と経営側と鉱務局の三者で協定が結ばれ、労働者の組織する監督委員会が生産を管理することが決められた。まさに、安源は第一次革命戦争における革命の揺籃の地であった。

弾圧、抵抗、勝利

一九二七年四月一二日、蔣介石は上海クーデターを起こし、共産党員へ白色テロを加えた。これに対して共産党は八月一日に南昌起義(南昌蜂起)を起こし、九月には毛沢東が秋収蜂起(秋の収穫期に湖南や江西で起きた農民蜂起)を指導し、そこに安源から鉱山警備隊をはじめ多くの労働者が加わった。そして、毛沢東はこの部隊を率いて井岡山に入り、最初の農村革命根拠地を築いた。その後も、安源からいくつもの部隊が次々に包囲を突破して井岡山に合流した。

特に一九三〇年八月、毛沢東の率いる紅軍が安源に進駐すると、五〇〇〇人以上の炭鉱労働者のうち三〇〇〇人以上が加わった。こうして、安源の労働者は紅軍で大きな位置を占めるようになり、それは一九三四年から三六年の長征でも続いた。他方、安源に残った党員は地下活動を続け、ストライキなどを組織した。

しかし、一九三九年二月、蔣介石の国民党軍は焦土作戦で安源炭鉱を爆破し、閉山した。その後、一九四四年からの日本軍の「大陸打通作戦」で国民党軍は撤退するが、一九四五年八月一五日の日本敗北後に国民党が再び進駐し、国民党資源委員会が炭鉱を接収した。

これに対して、一九四七年夏に再びストライキが起き、一九四八年には共産党組織の再建が発表された(公然化)。また、労働者は国民党撤退における炭鉱破壊工作を阻止し、七月二二日には人民解放軍の一部が安源に入り、二六日には大部隊が進駐した。

中華人民共和国成立後

一九四九年に共産党が政権を掌握し、一〇月一日に中華人民共和国の建国が宣言されると、安源の労働者は中国革命の危急存亡のときに革命運動を支えた革命の原動力であるという誇りをもって社会主義労働競争に邁進した。そして、文化大革命では、安源は革命のシンボルにまでなった。

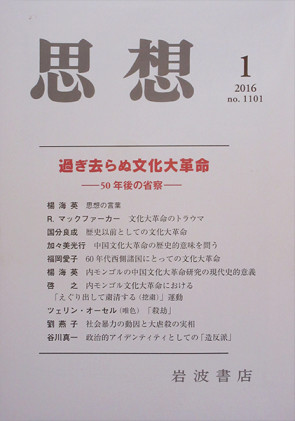

共産党は芸術や文学をプロパガンダに利用し、一九六七年に制作された「毛沢東、安源へ行く」は革命博物館に展示されてから、翌年「人民画報」、「解放軍報」、「紅旗」と次々に掲載され、郵便切手にも使われた。さらに、このポスターは文革中に九億以上も印刷され、それは当時の中国の人口に匹敵するほどであった。

また、作者は劉春華であったが、集団主義で個人の突出が批判される状況で「北京院校同学集体創作、劉春華等執筆」とされる一方、毛沢東ただ一人、個人崇拝、偶像化、神格化が強まり、これに安源が利用された。「人民はポスターが毛沢東自身でないことを知っていながら、まるで毛沢東自身に対するかのようにポスターをお迎えし、ポスターにお供してパレードした」(牧陽一他『中国のプロパガンダ芸術』岩波書店、二〇〇〇年、一三八頁)という状況が現れた。

こうして安源は紅衛兵が巡礼する革命の聖地のようになり、また劉少奇批判の「主戦場」となった。同時に、このポスターにより「毛沢東が農村革命のみならず、炭鉱労働者の革命をも先導した」ことが「強調」され、「劉少奇の貢献」が「排除」される結果となった(前掲『中国のプロパガンダ芸術』一三八~三九頁。劉少奇については王光美他、吉田富夫他訳『消された国家主席劉少奇』NHK出版、二〇〇二年など参照)。こうして、劉少奇はつるし上げられ、一九六八年十月に「叛徒、スパイ、裏切り者」として党を除名され、職務を解任された。

この一方で、安源の労働者から中国共産党の第九回大会(一九六九年)、第一〇回大会(一九七三年)の中央委員が選ばれたように、安源の政治的位置は毛沢東とともに高まった。そして、「労働者階級が全てを指導しなければならない」と、紅衛兵から労働者へ文革の主導権が移動する中で、安源の労働者はますます誇りや政治的な優越感を享受した。

改革開放の市場経済化と于建嶸氏の安源調査研究

文革が終息し、改革開放の市場経済化が進むにつれて、安源炭鉱と労働者の位置は政治的にも経済的にも低落した。過去の栄光にひたる工会(労組)は経済成長から取り残され、資金不足で経営者の顔色をうかがう御用組合、管理の末端組織になり、炭鉱労働者は再び暗黒の深い地底で苛酷な労働を強いられるようになった。

于建嶸氏はこの現状に取り組み、地下の採掘現場から貴重な証言を収集し、問題を提起した。それは中国近現代史における労働運動の変遷と労働者のあり方を解読するための鍵を提供しているが、この『安源実録』は中央宣伝部により発禁処分とされている。二〇一一年は中国共産党九〇周年で、祝賀キャンペーンが展開され、党員は八〇〇〇万人を超えたが、様々な問題が噴出している。そして、この現状から共産党の栄光を示す安源炭鉱の歴史をたどることを共産党自身が禁じるという事態は、共産党体制が深刻なジレンマに陥っていることを示している。だからこそ、于建嶸氏はこれを乗り越えるべく『安源実録』をまとめたのである。

見果てぬ夢の実現に向けて──揺籃の夢、革命の原点

『安源実録』のサブタイトル「栄光と夢」は William Manchester, The glory and the dream : a narrative history of America, 1932-1972, Bantam Books, New York, 1974(日本語版は鈴木主税訳『栄光と夢―アメリカ現代史』草思社、一九七六~七八年)に因んでいる。それは激動の中国近現代史における安源炭鉱の労働運動に相応しいものである。

しかし、中華民国臨時約法で主権在民、言論、結社、信教の自由などが宣言されてから一〇〇年も求め続けた「夢」は未だに実現されず、「見果てぬ夢」となっている。むしろ「夢」は一党独裁体制の確立、文革の熱狂、経済成長への欲望などの中で見失われたとさえ言える。「夢」を見失い、狭隘な愛国主義・民族主義を使い、貪欲かつ狂暴に実利に走った結果が現在の状況である。

それは憲法第一条の「労働者階級の指導する労農同盟を基礎とした」国家などで描かれる理想からますます乖離している。二〇一一年六月二一日、中国政法大学法学院の卒業パーティーで、副学長は「今は荒唐無稽な時代で、革命の歌は歌えるが、革命はできず、『建党偉業』の映画は見られるが、党の設立はできない」と皮肉を込めて本質的な問題を衝いた。

この荒唐無稽は、国家体制のジレンマにある。それ故、この現状を打開するためには、「夢」を改めて思い起こさなければならない。その「夢」は新しい中国を建設しようとした革命の原点である。そこには、革命の揺籃の地である安源において、労働組合、消費組合、労働学校などで目指された「各人の自由な発展が万人の自由な発展の条件となる一つの協同社会(アソシエーション)」という理想があった(「共産党宣言」二「プロレタリアと共産主義者」の結び)。

安源炭鉱の労働者はかつてこのような共産主義に学び、闘い、革命の原動力となったのである。マルクスは「労働は、生き生きとした、創造的な火である」(『経済学批判要綱』GK.266.13、高木幸二郎監訳『経済学批判要綱』第Ⅱ巻、大月書店、一九五九年、二八五頁)と述べたが、安源炭鉱で燃えあがった火は、まさに生き生きとして、新たな中国を創造するものであった。この歴史の認識に立ち返ってこそ、見果てぬ「夢」の実現に近づけると言える。本書がその一助となれば幸いである。

◀安源炭鉱実録/表紙(後ろ面)

六、解説者と安源炭鉱

人誰か故郷を思わざらん(福沢諭吉)

最後に私事に触れることをお許し願いたい。それは、炭鉱が私の子ども時代と密接に関わっているからである。

二〇一一年八月、暦の上では立秋を過ぎた頃、私は老親とともに、父の故郷、湖南省の耒陽(湖南の東南で省都長沙市から約二〇〇キロ)に帰郷した。至る所でバンバンバンと立て続けに爆竹が鳴らされていた。この日は中元(陰暦で七月一日から一五日)で、祖先を祭る特別な日であった。地元の人びとは、家に戻ってきた死者の霊が再び旅立つためにと「紙銭」を燃やし、出発を力強く知らせるために爆竹を鳴らす。

この連続する爆音が、喧しい蟬の鳴き声と合わさり、厳しい残暑をさらに募らせていた。重たい風に吹かれ、燃え残った紙銭のクズが落ち葉に混ざって、熱せられたアスファルトの大通りを這っていた。鮮やかな緑は爆煙で心なしか黒ずみ、人も街も夏の疲れで覆われていた。

その光景は、貪欲、野望、執念と挫折、諦念、落魄が交錯する新興地方都市を象徴するものであった。前年、耒陽は「県級政府」から「市級政府」に昇格した(中国の県と市の行政区分は日本と異なり、省・市・県などとなる)。石炭の産地であったためだが、諸行無常、資源は欠乏と認定され、国の補助金援助の対象となった。

他方、この年には、武漢から広州まで時速三〇〇キロの高速鉄道が開通し、耒陽にも停車駅ができた。私は長沙から一時間余りで耒陽駅に着いたが、そこは市の中心部から二〇〜三〇キロも離れており、交通がとても不便であった。周辺は寂寞とし、クレーンがいくつか高くそびえているぐらいだった。住民を強制的に移住させ、田畑を収用し、新興商業地区とニュータウンの建設を計画しているが、資金が続かないという。

いとこの兄妹が中古のシャレードで駅まで迎えに来てくれ、ガタガタ道を揺られながら市内まで走った。途中、至る所に、掘り尽くした「郷鎮小煤窟(小規模炭坑)」の跡が見えた。市街に入ると、五つ星ホテルがきらびやかに目立つ一方で、旧市街では強制移住で無住となった家屋の壁や戸に「拆(取り壊し)」の文字が書かれていた。

帰郷したのは、先祖の墓参りのためであった。そこには父方の祖父も眠っていた。

祖父と毛沢東

祖父は劉澤霖という(字は若愚、族名は承禧、一八九五~一九六九年)。今から半世紀ほど前、一九六六年のある日、耒陽市から、祖父の勤めていた北京林業設計院に、一通の手紙が送られてきた。劉澤霖は「逃亡地主」、「階級区分から漏れた地主」だという誣告の手紙であった。

この年の五月に毛沢東は文革を発動し、「造反有理」のスローガンに鼓舞された造反派は「大衆による独裁組織」を作り、「革命的」な行動を活発に展開した。そして、九月には、耒陽から造反派と紅衛兵が北京に来て、前記の手紙を理由に祖父を、「牛鬼蛇神をえぐり出し(揪)、粛清する」(文革で多用された表現)と強制連行した。

祖父は、北京から長沙に向かう列車の中でも、他の「牛鬼蛇神」とともに臨時批判闘争会にかけられた。それは、大勢の「革命乗客」がスローガンを叫びながら「被告」の罪状を暴き、糾弾を繰り返しながら吊るし上げる集会であった。その中では、ガタガタ揺れる列車で椅子の上に立たされては落とされることさえあった。長沙に着いたときは、顔中があざだらけになっていたという。

さらに、耒陽では数十人の「牛鬼蛇神」とともに、より激しい暴行を受けた。しかし、田舎の人たちが「この人は毛大爹(方言でマオダイディアオ、毛爺さんを意味し、毛沢東を指す)と関係があるから、これ以上やるとバチが当たる」と言って、止めさせという。この関係とは、次のことである。

祖父と毛沢東は同郷人である。毛沢東は青年時代の一時期、北京大学の図書館に勤め、月給は銀貨八元であった。他方、祖父は、一九一八年にオーギュスト・コント学校(後に北洋大学、現在の天津大学)機械系に入学し、北洋政府秘書長饒漢祥の家庭教師をしていた。一九一九年四月頃、天津の湖湘会館(科挙時代に各省や各県で北京や天津に受験者用に建てた宿泊施設で、同郷人も利用)で二人は会い、毛沢東は「私は湘譚の毛潤之(毛沢東の字)だ。君は耒陽の劉澤霖だろう」と声をかけ、祖父は「そうだ」と答えると、彼は「北京からやって来て、上海を経由し、長沙に帰るけれど、米櫃が空っぽだ。他の同郷人から聞いたが、君は給料をもらったばかりだそうだ。ちょっと旅費を工面してくれないか」と頼んだので、祖父は「ちょうどいいときに来たね。二〇元もらったから、半分貸してあげよう」と答えた。そして、毛沢東は「ありがとう、ありがとう(多謝、多謝──湖南方言)」と感謝し、祖父は「同郷のよしみだから、そんなに言わなくていいよ」と答えた。

そして、毛沢東は曲阜の孔子廟などを遊歴して上海に着き、革命運動を進めた。また祖父は、翌月「五・四運動」が起きると周恩来や馬駿(当時の学生運動のリーダー)と知り合い、天津学生会の司庫(会計係)になった。

その後、毛沢東が祖父に返金する機会は訪れなかったが、彼はこれを忘れず、延安でエドガー・スノーに語った。『中国の赤い星』(増補改訂版『中国の赤い星』エドガー・スノー著作集2、松岡洋子訳、筑摩書房、一九七二年、一〇三~〇四)では、次のように書き記されている。

「一九一九年の初期、私はフランスへ留学しようとしている学生たちと一緒に上海に行きました。天津までの切符しかなく、その先はどうすればよいのか見当もつきません。しかし、中国の諺にもあるように〝天無絶人之路〟で、北京のオーギュスト・コント学校から若干の金をもらった学友から、幸いにも借りた一〇元で、私は浦口までの切符を買うことができました」

このような「関係」が田舎で語り伝えられ、暴行は止められたが、「大衆の手に委ね、監督し、改造する」と、拘束は続けられた。そして、一九六九年春、隔離されていた牛小屋で息を引き取った。その日は、はっきり分からず、見つけられた遺体は腐敗が始まっており、土まんじゅうの墓にサッと簡素に埋葬された。

祖父の死を最初に発見した親戚の老人は、「黒五類(地主、富農、反革命分子、悪質分子、右派分子)を批判闘争にかけたとき、おじいちゃんが一番気骨があって、押さえつけても頭を下げなかった。昔、毛大爹を助けたくらいの大人だから、畏れ多くて、バチが当たるぞといって、遊闘(引き回し)や陪闘(連座の吊るし上げ)を止めたんだ。かわいそうだったなあ」と語った。

父と炭鉱

祖父は毛沢東とのエピソードを息子(私の父の劉英伯)に一言も話さなかったが、一九五六年、父が懇願してようやく語った。その後、父は黎明書店から一九三七年に出版された『中国の赤い星』を入手した。

一九五七年、父は北京大学に入学し、社会主義の発展のためにと冶金化学を専攻するが、翌年反右派闘争において「右派分子」とされ、大学は除籍、党籍は剝奪という処分を受け、労働改造(実態は強制労働)のために江西省武陵銅鉱山に送られ、「知識階層」から「鉱山労働者階層」へと転落した。

さらに一九六六年八月、文革が激化する中で造反派と紅衛兵が北京の祖父の自宅を家宅捜査したとき、祖父母の肖像画を焼きつけた花瓶の中から、父が亡くなった祖母を偲んだ自作の詩「八宝山の青い松」を発見し、ただちに父のいる鉱山に通達された。すると、鉱山の造反派組織「千鈞棒造反隊」(「千鈞棒」は毛沢東の詩句「金猴奮起千鈞棒(金猴は千鈞の棒を奮い起こし)」にちなむ)は、父を次のように糾弾した。

「逃亡地主の死んだ婆を八宝山(革命烈士の墓地)の青い松にたとえるなんて、なんと大胆不敵な野郎だ。ふところに『変天帳(打倒された搾取階級が旧体制復活の日を夢見て残しておく証文など)』を隠し持つ凶暴な反革命分子だ! しかも、家じゃ毛主席にお金を貸したなんて、悪質なデマを密かに飛ばしやがって。偉大なる舵取り、人民の救いの星の毛主席が、どうしてお前の家のような反動階級に借金するのだ。とんでもない極悪非道の誹謗中傷で、赤い太陽の顔に大糞をぶっかけるようなもんだ!」

父は再び「えぐり出され(揪)」たが、証拠として持っていた『中国の赤い星』を提出した。しかし「大衆による独裁法廷」で「極悪反動分子」という無実の罪で死刑を宣告され、さらに私設の監獄でも「車輪戦(次々に新しい相手が交代して攻撃)」で殴る蹴るの集団暴行を受け、とうとう気絶して倒れた。そして、絶望の中で、密かに同情してくれる看守に頼み「北京、中南海、毛沢東」宛に「救命」の手紙を出した。

それが届いたかどうかは不明だが、事態は奇跡的に急展開し、「死刑」が減刑され、元の監視付き労働になった。その後、文革が沈静化すると、父は鉱山技師として江西や湖南の山々にある銅鉱山や炭鉱などを転々と移りながら生活した。安源炭鉱で働いたこともあった。

父は「出身階級」論(家族の階級による評価)が私や弟の将来に暗い影を落とさないように、母が長沙で持つ都市戸籍を頼り、二八年間も別居し、当局の規定で年に一回、一二日間だけ会うという暮らしを続けた。そして、いつかは長沙に戻れるようにと願っていた。

中国では都市と農村の戸籍の格差は大きく、自由に移動できない(現在は幾分緩和)。しかも、当時は旅行も自由ではなかった。そして、私は小学校から高校まで父と鉱山を転々とし、母と弟は長沙で暮らすというような生活が続いた。

炭坑の深い漆黒の闇の世界で、父は坑夫と一蓮托生で黙々と働いた。天井が落ちてくる落盤事故、突然噴き出すガスによる中毒事故などで大惨事がしばしば起きた。坑内から脱出できて生き延びたのも束の間、事故現場に戻り炭塵にまみれて真っ黒になった仲間の遺体を背負い病院に駆けつけたこともあった。このような記憶は今でも脳裏に焼き付いている。

しかし、毎年鉱山事故で何万人、何十万人が死んだか分からない。国家の「極秘」で、もちろん新聞記事になることなど全くなかった。充分な補償もなく、息子が親の後を継いで坑夫になれる「頂替」という特別配慮(国営鉱山に雇用されるという優遇)があるだけだった。

現在──アメと鞭の使い分け

市場経済化の進展に伴い炭鉱は国有重点炭鉱、地方国有炭鉱、郷鎮炭鉱、その他の炭鉱と分類され、郷鎮炭鉱以下は請負制などの形式をとっているが、実質的に私営となっている(民営炭鉱という呼び方もある)。

父は定年退職後も掘り尽くし寸前の小規模炭坑の技師などを務めてきた。坑夫たちの逞しい人生と強靭な筋肉から発する底抜けに朗らかな笑いが何よりの人生の宝物で、生きる底力になっていると言う。また同時に、国営企業から市場経済化と民営化という変化を身をもって体験し、その悲惨さに憤慨してきた。

「効率の悪い生産技術が使われ、労働条件は劣悪で、安全管理の意識が低いため、とても危険な状況で働かねばならない。最貧者を日雇いで働かせ、ノルマを課して、出来高制で賃金を支払う。それで人災と呼ぶべき事故が多発している。環境汚染対策もないから、汚染が広がっている。大金持ちと貧困、公営と私営の二重の格差の間で矛盾が激しくなり、賄賂が横行し、直訴の問題となって現われている。とても深刻だ」

このように父は憤懣やるかたない表情で語った。もっと話したいことがあるようだったが、嚙み殺すようにして、身をひるがえした姿は、今でも脳裏に焼きついている。

実際、事故は後を絶たず、環境汚染でも、湖南省郴州などの子どもの血液中の鉛の濃度は異常に高いことが明らかにされた(鉱山に限らず、各地で様々な工場から廃液が河川や地下に流されている)。先述した山西省党委庁舎前の連続爆発事件は氷山の一角である。山西省の主要産業は鉱山なので、爆発物が作りやすいという。

墓参りの後、親族と食卓を囲んだ。手作りの酒や地元料理が出され、悲しい気分がほぐれ、話題が、祖父から今日の兵役の値段(人民解放軍入隊のための賄賂)、物価の上昇、「仇富(金持ちへの憎しみ)」、「仇官(汚職官僚への憎しみ)」などに広がり、そして、前日に起きた無許可の私営鉱山での落盤事故へと進んだ。死者は一一人だったが、地元政府への報告は八人だけだった。つまり、三人が闇に葬られたのである。また病院に搬送されて死んだ者は、事故の死者にはならない。

前々から炭鉱主は地元役人に金品や快楽の賄賂を使っている。利害を共有している役人は当然それを受け取る。それで炭鉱主は政治協商委員や全人代代表の役職を買える。

遺族が亡きがらを背負って雇い主に訴えると、弔慰金を減らすぞなどと脅して抑え込む。労働者が集団で力を合わせようとすると、アメと鞭を使い分けて分断する。

遺族が霊安室に棺を安置し続け、炭鉱主に無言の抗議をすると、炭鉱主に雇われた白い麻服の泣き男・泣き女が弔問客としてやって来て、泣き叫ぶ(相場は一日一〇〇元)。稼業だから泣く演技も達者で、驚天動地のような泣き声を発揮する。それは遺族よりも真に迫るようで、最後は遺族が「もういいから、いいから」と折れて、葬儀を終える。

このような泣き屋は、炭鉱主にとっても、当局にとっても、とても役に立つ。こうして、事故の原因究明も責任の追及もなされず、地上では示談による収拾と事業の再建が話されるだけである。

私は憤慨して「裁判所に提訴すべきよ。労働者を虫けらのように扱ってはいけない」と言うと、みな次ように答えた。

「農民だから、裁判のことなど分からねぇ。金もねぇから、都会から弁護士など来てくれねぇ。来たって、難しい文書など読めやしねぇ。それ、労働の契約なんてしてねぇし、保険の加入もしていねぇ。極貧の出稼ぎ労働者や流れ者で、身元の確認がとても厄介だ。本名を使っているかどうかさえ分からねぇ。だから敗訴に決まっている。時間と金のむだづかいだ」

私は「現場に連れて行ってくれない」と頼むと、苦笑いしながら取りあわず、次のように言った。

「お前は正義感があって、強情で、劉家の家風そのままだな。でも、ずっと外国にいて、自分の国の実情など分からねぇ。それに、これは決して例外じゃねぇ。炭鉱には政府から生産増強とコスト削減の指示が下され、一〇〇万トンの生産量で死亡率が一~二%(一~二人)と決められているんだ。それを超えると生産停止や高額な罰金を命じられる。だから事故を隠すし、それができないときは虚偽の報告をする。実際は発表よりも犠牲者の数が多いことを、誰もが知っている」

半月ほど前の七月二三日に起きた高速鉄道事故が話題になったとき、「やつらはそれでも幸せだ。地上を走ってるから、みんな目につく。それに乗ってるのは、もともと金があるやつだ。だから高速鉄道で死んだら値段は高い。ところが、炭鉱は地底で、誰にも知られないし、命だって安いもんだ」などと、みなが言い合っていた。

また、私は同級生にも再会した。彼は地元紙の報道部責任者となっていた。私は「どうして大事故が絶えず起こっているのに、ニュースにならないのか」と尋ねると、彼は次のように応えた。

「事故が起きると、記者やカメラマンに偽物の記者がごちゃ混ぜになり、どっと押し寄せる。報道を押さえようと口止め料が出るので、それが目当てさ。しかし、真実を報道しようとすると、命に関わるリスクが生じる。党政府から「経済犯」や「強姦犯」などの濡れ衣を着せられて投獄され、獄中で抹殺されたり、業者に雇われたヤクザに暴行されて、よくて半殺しだ。危険な職業のランキングがあり、トップが鉱山労働者、次が汚職役人、そして三番目が記者だ。ジャーナリズムなんて名ばかりで、俺たちは、役人を褒めそやす〝高級妓女〟や業者から口止め料をもらう〝高級乞食〟だ。俺はそんなことは嫌だから、毎日マージャンをしている」

その顔には、自嘲や諦めが浮かんでいた。問題の根深さを再確認させられた。

古い靴を描くことの意義

安源炭鉱の現状を見ると、ゴッホの描いた「古い靴」を思い浮かべる。

ゴッホは救いを求め神学を学ぶが、断念し鉱山地区に赴き、伝道や慈善活動に励む。しかし、彼は鉱山事故で多くの労働者が命を失うことを目の当たりにして嘆く。

ゴッホは労働者の姿を素描し、また過酷な労働で擦り切れ、傷だらけになった古い靴も描いている。それは一足の靴だが、それを履いていた労働者、彼が働いていた地底の坑内を連想させ、考えさせる。そこにはゴッホが現実を正視する真摯な姿勢とともに、限りない人間への愛惜、哀惜がある。

そして、私はこの絵と安源が重なり合うように思われる。今や安源も古い靴のように省みられなくなったが、しかし、それに改めて注目するならば、様々なことを考えることができる。これにより、今のあり方を見つめ直すこともでき、そこからとても貴重な示唆が得られる。

靴を履いていたのは人間であり、安源で新しい中国を作り出そうとしたのも人間である。その姿に思いを馳せ、喜びや悲しみを分かち合うことができれば、そこからかつてのエネルギーも汲みとることもできるだろう。それが安源について書き記すことの意義であると言える。

![左小祖咒【万事如意 Live】我不能悲伤地坐在你身旁[日中字幕版]](https://shukousha.com/wp-content/uploads/2014/08/zuzu0701-100x62.jpg)