1.三百年殖民地論とそれをめぐる毀誉褒貶

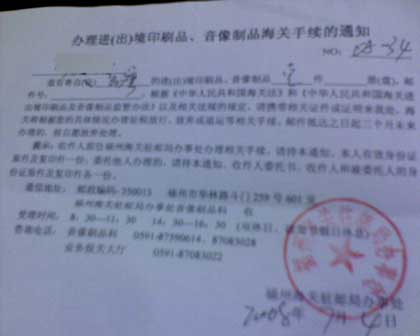

劉暁波は一度だけ香港を訪れたことがある。客員研究員としてノルウェーのオスロ大学からハワイ大学に移動する経由地として、一九八八年一一月二三日から二九日まで滞在した。短期間であったが、彼は「香港の自由、繁栄、秩序、香港人の温和、善良、遵法、勤勉」から「深い印象」を与えられ、「英国の殖民地統治に感慨無量」になり、「香港は永遠に自由港であれ」という評論を『争鳴』誌に寄稿した(1)。

また、一一月二七日、月刊評論誌『解放(2)』編集長の金鐘氏のインタビューを受けた。その中で、劉暁波は中国の教育制度、西洋の中国学(シノロジー)、TV番組「河殤(3)」、中国人の人格、孔子・孟子に始まる儒教思想、現代中国文学、マルクス主義などについて、歯に衣を着せぬ批判を展開した。まさにそれは「思想界の風雲児」と称された面目躍如であった。これは、ハワイ大学滞在中に執筆した評論集『中国当代知識分子与政治(4)』に反映されている。

さらにインタビューで、彼は「香港は百年の殖民地時代を経て今日を迎えた。中国はかくも大きい。当然ながら三百年の殖民地経験を経なければ今の香港のようにはならない。いや、三百年で足りるのか、ぼくは疑問に思う」と発言し、毀誉褒貶が交錯する議論を呼び起こした(5)。

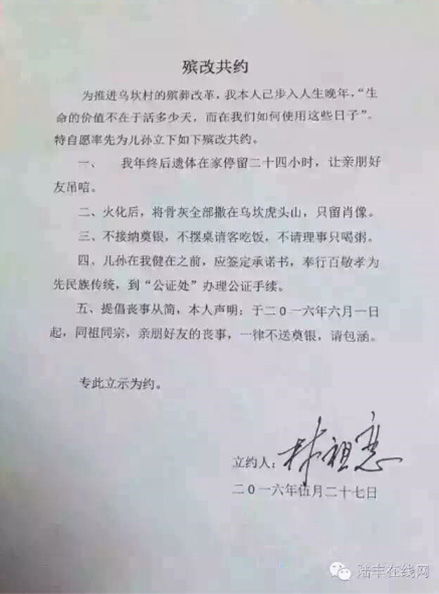

その後も劉暁波はこの三百年殖民地論を展開した。前掲『劉暁波文集・第二巻・統一就是奴役』(二七九頁、二九四頁など)や筆者へのメールに基づいて要点を述べる。

六・四天安門事件以後、この“三百年殖民地”という即興的な回答は、中国政府がぼくへの政治的迫害を正当化するためのシンボル的な証拠となった。“愛国憤青(憤激する愛国青年)”がぼくを“売国主義”だと批判するときもよく使う。だが、この言葉は、今でも揺るがない信念を端的に表現している。つまり、中国の近代化(原文は現代化)には長期的な西洋化を経ることが必要だ。

とりわけナショナリズムが言説の高みを占拠している現状において、ますます撤回したくない。

西洋化の必要性はまさに中国の現実が証明している。公に西洋化できる領域は全てまちがいなく進歩のスピードが速い。最も明らかなのが経済の領域だ。もし官と民が、西側を淵源とする市場経済、私有制(権)、自由貿易を徐々に受け入れなかったならば、経済はこのように巨大な前進を遂げることはなく、また民衆の私有財産も今日のレベルに達することはなかっただろう。

故に、政府が民主憲政など政治の西洋化に対して頑として拒絶するのは弊害となっている。それは改革の跛行をもたらす諸問題の根源である。政治改革が停滞しているため、中国の政治は相変わらず野蛮な独裁制の段階にとどまっており、政治と経済の断裂というイメージを世界的に発信している。

また「全面的西洋化」についていえば、決して米国的な民主制を唯一絶対のモデルと見なしてはいない。つまり、個人の確立の基礎たる私有制、思想や言論の自由、自分と他者の自由を守りつつ調整する民主政や法治などは西洋で生成・発展してきて、今や西洋を超えて普遍的な価値となっている。従って「全面的西洋化」とは人間が人間らしく生きるための人間化と言うことができる。そして近代化(現代化)はそのためになされねばならない。

このような意味で、西洋化は国際化、グローバル化と言い換えることができる。これによってこそ人間性が十全に発揮される。これは一民族だけの選択ではなく、人類が選びとってきた道程である。「民族性」、「中国の特色ある」という言葉ではすまされない。それに水増ししたり、何か加えて混ぜ合わせたりすべきではない。

もちろん、人間は完全無欠ではないから、西洋文明は現段階の中国の改造に用いることができるが、未来の人類を救うなどと考えることはできない。超越的な高みから見れば人類の弱点は西洋文明の様々な弱点として現れてもいる。

このように持論を展開するだけでなく、劉暁波は自己批判にも努めた。二〇〇八年一二月に身柄を拘束される半年前、彼は「自分の著述を振り返ると、今でも相変わらず文化の砂漠に成長した烙印が押されている。時々、文革の尻尾が露呈している。多くの時事評論は雲煙のように過ぎ去るだけだ。たとえインターネットのアクセス数が増えても、結局はゴミ箱に捨てられる運命から逃れられない」と慨嘆した(6)。もちろん、このような限界は、劉暁波だけの責任ではない。独裁体制下で、国内では真理や事実の考究のために必須の言論や学問の自由の空間が狭められ、また国外の有識者との批判的な対話を通した切磋琢磨もできなかった。劉暁波の慨嘆には痛切な無念もあったであろう。だが、彼はそれをも乗り越えようとした。

そして重要な点は、劉暁波は西洋化を切口に普遍性を追究したことである。即ち、西洋化を以て中国の発展を展望するだけでなく、その西洋化をも乗り越えようとしていた。その到達点に「私には敵はいない」の思想がある(7)。普遍性は万人に当てはまるのであり、誰かを「敵」として排除しては普遍性にはならない。

- (1)余傑編『劉暁波文集・第二巻・統一就是奴役(もし統一が奴隷化ならば)』主流出版、台北、二〇一六年、二七九頁。

- (2)一九八七年一月に創刊、一九九〇年一月に『開放』と改称、二〇一五年一月から電子版。劉暁波は九九篇の評論を寄稿。

- (3)「河殤」は黄河=中華文明を悼むという意味。当時の若手作家・学者が協力し中国の誇る四千年の歴史、伝統文化、思想を全面的に否定し、近代化、先進国への道程を探るという内容で、国論を二分するほどの議論を呼び起こした。

- (4)日本語版は野澤俊敬訳『現代中国知識人批判』徳間書店、一九九二年。

- (5)拙訳『劉暁波伝』集広舎、二〇一八年、三四九~三五一頁。及び四五七頁、「編訳者の覚え書き」五〇一~五〇二頁も参照。以下同様。

- (6)「従野草到荒原-『二〇〇八年度当代漢語貢献奨』答謝辞-」『追尋自由』労改基金会、Washington、二〇一一年、四五九~四六一頁。

- (7)共編著訳『「私には敵はいない」の思想』藤原書店、二〇一一年。

2.六・四天安門事件で結ばれる劉暁波と香港市民

劉暁波は軟禁、拘束、投獄など極めて困難な状態に置かれても精力的に執筆し、約八百篇の文章を書き上げた。それは貴重な思想的遺産となっており、その中には香港に関する考察もある。

前掲『統一就是奴役』には、台湾、香港、チベットについてそれぞれ二二篇、一六篇、五篇の論考が収録されている。香港に関しては二〇〇一年から二〇〇六年にかけて発表されたものである。主に、①二〇〇二年の香港基本法第二三条(叛乱や政府転覆、その煽動などの禁止)に反対する六万人規模のデモ、②翌年に起きた新型肺炎SARS事件以後の大陸と香港の経済貿易関係緊密化の協議、③香港政府が中国政府の要請で「国家安全条例」(香港基本法二三条の立法化)の採決を強行しようとしたことに反対運動が広がり、返還六周年記念日の七月一日に五〇万人の抗議デモが起きたが、これに対して中国政府は香港への不干渉政策を転換し、より積極的に香港の内政に関わるようになったことについて論じている。

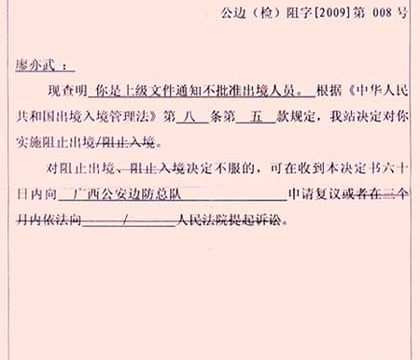

しかし、劉暁波は二〇〇八年に投獄され、通信の自由さえ奪われたため、二〇〇九~一〇年の香港と大陸を結ぶ高速鉄道建設のために立ち退きを迫られた農民を守る運動、二〇一二年の共産党賞賛の内容が盛り込まれた国民教育課程を洗脳だとする反対運動、二〇一四年の真の普通選挙を求める市民運動(九月から七九日間も続いた所謂「雨傘運動」、「雨傘革命」)など、続発した人権、自由、民主を守る運動を知る術はなかった。言うまでもなく「逃亡犯条例」改定反対運動は、彼の獄死後である。それにも関わらず、彼が香港に関して遺した論考は先覚的であり、これらを考えるために参考となる。

それは偶然ではなく、理由がある。劉暁波と香港市民は六・四天安門事件で結ばれているのである。

天安門事件は香港社会に大きな衝撃を与えた。中国返還の恐怖は極めて現実的になり、香港を脱出する移民が急増する一方、香港に留まる者は共産党から香港の自由・自治を守ろうと民主化の意識を強めた。

事件が起きる以前、香港市民は、一九八九年五月二二日、北京に戒厳令が布告されると、翌日に抗議デモを行い、愛国民主運動を支援する全香港市民の会を設立した。これは香港市民支援愛国民主運動連合会(支連会)へと発展し、事件後に弾圧を逃れようとする民主運動のリーダーや参加者たち約四百名を救出した(黄雀行動=イエローバード作戦)。さらに一九九〇年から毎年、天安門事件の犠牲者を追悼するキャンドル集会をヴィクトリア公園で開いてきている。一九九七年七月一日に香港の主権が中国に戻された「九七回帰」により、中国共産党を直接批判する活動の存続が危ぶまれ、多くの人たちが支連会は中国大陸のように「反動組織」とされ、関係者は摘発されるのではないかと危惧したが、「一国二制度」によりデモ行進や追悼集会は続けることができた。

そして、劉暁波にとって、天安門事件の記憶は針のように彼の存在の深部に突き刺さった。彼は「幸存者(幸いなサバイバー)」と自認し、毎年、犠牲者に献げる慟哭と鎮魂の追悼詩を詠み、歴史の封殺に抗し記憶を奪還しようと呼びかけた。

このように大陸の劉暁波と香港の市民は呼応していたのである。

以上を踏まえて、次に劉暁波の香港論について述べていく。

3.『もし統一が奴隷化ならば』における香港論

『もし統一が奴隷化ならば』の香港の章では、まず「幸いに香港という自由な土地がある」の節が置かれている。そこでは劉暁波の香港論が簡明に表されており、ここに訳出する。

◇ ◇ ◇

幸いに香港という自由な土地がある

劉燕子 訳

今年(二〇〇一年)の「六・四」は天安門事件一二周年の記念日である。数百万人の人口の香港で、四万八千人がキャンドルに火を灯し、追悼記念集会に参加した。だが、世界で最も人口の多い中国大陸では死んだようにひっそりと静まりかえっていた。大陸の人間のぼくは、北京の暗闇の中で座りこんでいたが、四万八千本のキャンドルが香港の夜空を照らしていることを想像すると、心の中で感動、希望、癒しが湧きあがってきた。

中国にはまだ自由な土地が存在している。この土地で同胞は自由を享受している。それは奴隷のような大陸の人々が自由を獲得するためである。たとえキャンドルの火が大陸の人々には見えなくても、自由の光は必ずや大陸を遍く照らすだろう。

大陸の多くの人々にとって、「返還」後の香港は相変わらず、別の意味の植民地であり、権勢者は自由に出入りできるが、庶民(老百姓ラオバイシン)はそう簡単には行けない。中国共産党が厳重に統制するメディアを通して、香港の大富豪やスターは庶民によく知られている。大陸のメディアには、連日、その報道やゴシップがあふれている。このため、庶民は李嘉誠(華人として世界一の資産家)、李沢楷(その次男で大富豪)、周華健(歌手)を知るくらいで、司徒華(香港民主派の中心的存在で香港市民愛国民主運動支援聯合会主席、二〇一一年没)や李桂銘(弁護士、一九九四年に民主党を創設し初代主席)についてはほとんど知らない。香港やマカオの代表が、毎年北京で開かれる「両会(全国人民代表大会と中国人民政治協商会議)」に参加することは知っているが、法輪功(8)が香港では合法であるのは知らない。菫健華(行政長官)がいかに中央政府を擁護するのか知っているが、政務司司長の陳方安生(アンソン・チャン、香港の自由や民主を守る発言を続けた)がなぜ退任したのかは知らない。庶民にとって、香港はただショッピングとグルメの天国でしかない。

つまり、大陸の庶民は、香港人が、返還後、自由を守るために闘ってきたことを知らない。一二年間、毎年、六・四の犠牲者を追悼してキャンドルを灯してきたことを知らない。あたかも、香港は金もうけと歌手やタレントのパフォーマンスだけで、文化的な品格、思想的な造詣、道義や良知などないと思い込んでいる。

だが、これは事実ではない。それは中国共産党による情報の封殺の悪影響である。香港は「良知と文化の砂漠」だと「妖魔化」されている。アメリカをあちこち手を伸ばす世界的な覇権国家として「妖魔化」するのと同じである。

もう一二年が過ぎたが、香港では六・四の犠牲者のためにキャンドルが灯されている。普通の家庭の主婦が、白髪の老人が火を灯し、それがたいまつのリレーのように若者に受け継がれている。香港の一般市民が大陸の人々を遙かに超える基本的な良知や健全な常識を備えている。

自由は一人ひとりの個人に関わる。この世界でたとえ一人でも奴隷として囚われているならば、人類の自由はまだ不完全である。

ぼくは身体障害者の鐘錦樹に深い感銘を覚えた。彼はボランティアとして参加者に白いキャンドルを配っていた。それは参加者一人ひとりに良知、正義、愛を贈ることだった。彼が最も願うことは、いつか「北京の天安門で英雄の魂を追悼する」ことだ。

ぼくは、一二年前の、あの血まみれの恐怖の夜を思い出す。天安門広場に、ある香港の若者の最後の声が響き渡った。

「ぼくたち香港の学生は永遠に君たちとともにいる。」

未だに、あの時の香港の学生がどこにいるのか分からない。でも、彼もまた、この一二年間毎年、キャンドルに火を灯しながらあの「永遠」の夜を思い出しているだろう。これはぼくらの共通の記憶だ。きっと世代から世代へと伝わる記憶になるだろう。

大陸の人間として、ぼくは灯火の中の犠牲者の魂のために祈る香港市民に対して、ただ恥じ入るだけだ。

二〇〇一年六月七日 夜明け 北京

- (8)中国の伝統的な健康法である気功に基づく修練法として一九九〇年代初めに現れ、その組織が急速に広がった。一九九九年四月、政権中枢の北京中南海に法輪功修練者が陳情のため多く集まったことを契機に、政府は邪教と認定した。

◇ ◇ ◇

次に三つの評論を取りあげ、彼の香港論について理解を深めていく。

まず「自由への愛着と自由に対する敵視のせめぎ合い―香港における大規模デモの勝利―」の要点を述べる。

大陸の人たちは香港について二重の意味で傲慢である。

独裁体制の養った横暴な権力は、言わば上手(うわて)と下手(したて)の硬軟両様の戦略で香港を統治しようとする。それは命令を下す強行策と恩賜を下す懐柔策であり、統治される民に絶対的な服従とともに温徳に感謝させる(恩に着せる)。

後者は救世主のような心理的メカニズムを次のように働かせる。まず、成功裏に香港を返還させたことは百年も植民地とされた民族の恥辱を晴らしてあげた。香港人をイギリス人の下の二等国民という屈辱的な地位から救った。香港人は背筋を伸ばした主人公になった。このような尊厳は北京の中央政府の恩賜である。

次に、香港の経済的な繁栄も主として大陸の恩賜とされる。特に一九九七年以降、香港経済の低迷と大陸経済の高度成長は香港人を見下す根拠となる一方で、大陸の人々に自信をもたらしたとされる。しかし実は、中央集権による経済の成長、国力の増強、民族の復興が相互に作用して少数の投機家が成金になっただけで、この自信は権勢ある者の傲慢と偏見に他ならない。むしろ、大陸の人々の多くは香港が羨ましく、たとえ非合法でも香港に潜り込んで出稼ぎし、必死に居留権を獲得しようとする。

さらに、独裁政権の本質的な特徴の一つである合法性の欠如のために、権力には常に恐怖や敵意がまとわりつき、常に悪夢にうなされる。そのため必然的に野蛮で暴力的になり、民意を尊重する政治的な徳性はなく、質疑を寛容に受けとめる理性もない。疑心暗鬼の非理性的な恐怖に包みこまれ、体制外の異見から社会の公益活動まで本能的に敵意を抱く。極度の警戒心の故に、敵がいなくても探し出し、探し出せないと、作り出す。それが恐怖政治の最大の要因である。

共産党政権の目に映る香港は一貫して分裂した二つのイメージになっている。経済的には金の卵を産む大きなめんどりで、政治的は反共を鳴くおんどりである。そのため、一九九七年の返還前、中国共産党は香港を「反共反中華の橋頭堡」と非難した。とりわけ百万の香港人が街頭デモ行進で天安門民主運動を支持し、六・四に抗議するという大義ある行動で、北京の殺し屋は怖くてたまらない。

「六・四」以後、中国共産党は香港の政治への浸透を一層強め、エリート層を買収し、地下工作や半地下工作で脅し、或いは利益で誘導し、これにより政治と世論で香港をコントロールしようとした。香港基本法第二三条の立法化(先述の国家安全条例)の目的は、香港政治の改造に他ならない。それは香港への大陸の統治方式の押し付けである。これにより「内外の敵対勢力が大陸の政権に挑戦するための橋頭堡」を、自分の言いなりになる一地区に改造する。

「一国二制度」、「港人治港」を承諾したため、北京は何はばかることなく号令を下すことはできないが、共産党主導の下で候補者が当選することで立法会を秘かにコントロールし、さらに経済では利益誘導や買収、メディアでは脅迫と誘惑など様々な手段により、香港の政治と民心を左右しようとしている。

その一方で、大陸の人々に対しては、情報の封鎖と誘導により、基本的な事実や多元的な情報や見解を与えず、無知、偏見、理解不足、誤った判断などをもたらしている。

次に「香港人はやむを得ず街頭に出る」について取りあげる。

北京の見当もつかない野蛮と横暴、共産党が選ぶトップの無能と追従により、香港人はますます自由が狭められ権利が失われる危機を感じ、自分たちが代議士を選ぶという民主主義の権利を獲得しなければならないと思うようになった。民主制は自由を守る最も有力な手段で、独裁権力が香港で濫用されること防止する最善の方法である。民主的な権利をしっかりと掌握してこそ独裁権力を制約でき、「後顧の憂い」がなくなる。

しかし、現状では民主主義が許されず、しかも民主化の道筋が明確ではない。そのため香港人はやむを得ず街頭に出る。それは香港人が専制政治に抵抗し、民主的権利を行使する方法の一つである。

そして「香港の黒と白の非情を解消する」で、彼は次のように提起する。

香港をめぐる問題の本質は独裁と民主の間の対立である。そうえはなく、相互に良好に影響しあうためには、北京が民主的な方式で香港に対応しなければならない。また、大陸の民間は香港人が民主化を達成する民間の運動を支持すべきである。これはまさに自分自身を支持することになるからである。

以上を踏まえて、劉暁波の香港論の意義をまとめる。

劉暁波は「大一統(大きな一つへの統合)」を基調とする中華思想を超えており、むしろ批判する。これが重要なのは、「大一統」の観念は古代中国からあり、「一国二制度」もこの方向に押し進められようとしているからである。

世界の中心で大きな華を開くというエスノセントリックな観念が、武力や強権による併呑を正当化し、その暴力が国民にも向けられて、奴隷化となるならば、それを批判しなければならない。たとえ「大一統」により強大になったとしても、それは人類発展のプロセスにおいては一時的である。人類が近代化をさらに展開しているのに、中国共産党一党体制という形態で相変わらず前近代的な帝国の方式に固執するならば、必ずや没落することになる。むしろ民主化こそ発展の道である。

ところが、中華人民共和国政府は「一国二制度」を台湾(中華民国)との統一のために提起し、そのモデルとして香港で実施するという構想を有している。つまり「大一統」が目標に据えられており、このため既に国際公約で表明した「一国二制度」の形骸化が進んでいる。

だからこそ香港で抗議活動が続くのである。そして、台湾でも危機感が一層強まっており、官民ともに香港民主化を支援している。

このように論じる劉暁波の先覚的な遺稿の意義は、「逃亡犯条例」改定案反対に端を発した抗議運動が百日以上も続く現状においても再確認できる。これについて、香港の現場から考えていく。