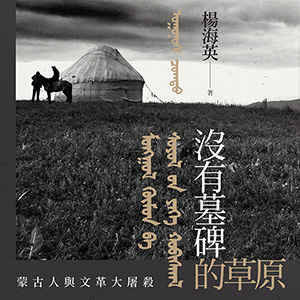

▲星星 映画『温故1942』より

1.序──「人間の条件1942」とは

「人間の条件1942(原題は温故一九四二)」は、現代中国文学を代表する作家の劉震雲が史実に基づいて著したルポルタージュ小説、その映画化ために劉震雲自身が書きおろした脚本、そして映画(馮小剛監督〔中国のヒット・メーカーと呼ばれる〕)の三つがある。いずれも重厚なテーマを、独特のユーモアやアイロニーを交えて生き生きと表現した名作である(脚本と映画は若干の違いがあるが、以下、基本的に小説と映画版と表記)。

「温故」とは、「温故知新」(『論語』為政)に由り、その意味は、過去を温めるように吟味して探究し、そこから新たな知見を得ることである。そして「一九四二」は、次のような歴史を象徴している。

一九四二年に河南省で旱魃が起き、翌年はイナゴの害が追い討ちをかけ飢饉が起きるが、蒋介石の国民党政府(重慶)は重税を取り立て続け、民衆は草の根や木の皮から毒草や土まで食べるほど窮し(飢饉のとき観音土という白土で飢えをしのぐ)、次々に倒れ、三千万人の人口で餓死者が三百万(五百万という説も)、難民が三百万人も出る大飢饉となった〔劉震雲は河南出身で、飢餓難民の後裔である〕。そのような状況下、難民を救ったのは、中国人の同胞ではなく、意外かつ皮肉なことに、進攻した日本軍であった。日本軍は軍糧を放出して難民を救済し、また中国の民衆は日本軍に協力し、その結果、六万の日本軍は三〇万の中国軍を撃滅した。

これについて、小説「人間の条件1942」の結びが簡明に概括しているので、ここに引用する。

資料によれば、河南の戦闘では数週間のうちに、約五万人の中国軍兵士が自らの同胞に武装解除させられたという。その記述を始めから終わりまで見てみよう。

一九四四年春、日本軍は河南省での掃討を決定した。これによって彼らは南方でさらに大規模な攻撃を行う準備を進めたのである。河南戦区の名目上の司令官は眼光の鋭い人物で、名前を蒋鼎文(ジァンディンウェン)といった。河南省内で、彼が最も得意とした場面は、管轄区域で官僚を脅かすことであった。彼は河南省の主席を怒鳴りつけたこともあった。主席を恐れ、おののかせて、彼とともに、ある計画を定めるためだった。その計画とは、農民の手中にある最後のわずかな食糧を搾取することであった。

日本軍が河南に進攻するときに動員した兵力は約六万人である。日本軍は四月中旬から攻撃をはじめ、破竹の勢いで中国軍の防御線を突破した。他方、この大飢饉の年に農民を蹂躙し、痛めつけていた中国軍は、長年のものぐさから、全体的に病的な状態にあり、士気は非常に低迷していた。前線の要請により、また、軍人自らの私利によっても、軍隊は農民の耕牛まで徴発して運送手段に充(あ)てることを強行しだした。河南は小麦の栽培地であり、耕牛は農民にとって極めて重要な生産手段である。耕牛の徴発の強行は農民にとって耐え難いものであった。

だから、農民たちはずっとチャンスをうかがっていた。数カ月来、彼らは災害と軍隊の残忍な巻き上げに、苦しみ耐えてきたのだ。もうこれ以上は我慢はできない。彼らは猟銃をとり、青竜刀や鉄の鍬を手にして、自ら武装したのだ。

当初、彼らは散発的に兵士の武器を取りあげるだけだったが、最後には、中隊ごとに次々と軍隊の武装を解除させるまでに発展した。推定では、河南の戦闘では数週間に、約五万人の中国軍兵士が自らの同胞たる民衆に武装解除させられた。このような状況のもと、もし中国軍が三カ月間持ちこたえることができたなら、それはまさしく不思議な出来事であった。

すべての農村において武装暴動が起きている状態では、抵抗しても全く希望はない。三週間以内で、日本軍は目標を全て占領し、南方への鉄道も日本軍の手に落ちた。かくして、三十万の中国軍は全滅したのだ。日本はなぜ六万の軍隊で、一挙に三十万の中国軍を全滅させることができたのか? 彼らは軍糧を放出することによって、民衆を頼りにしたのだ。

民衆は大いなる存在である。一九四三年から一九四四年春まで、われわれこそ日本の侵略を助けたのだ。

漢奸なのか? 人民なのか?

ホワイトは、戦闘の前に、ある中国軍将校を訪れて、彼らの横暴な苛斂誅求を非難したが、そのとき、この将校は言った。「民衆が死んでも、土地はまだ中国人のものだが、もし兵士が餓死すれば、日本人がこの国をわがものとして統治するだろう。」

これは、蒋委員長と符合する考え方である。

それでは、この問題を、まさに飢え死に寸前のわが難民の目のまえに置いてみよう。この場合、質問は次のように変わってしまう。

飢え死にして中国の鬼になるのがいいのか?

それとも、餓え死にせずに亡国の徒となるのか?

そして、われわれは後者を選択したのだった。

これが、一九四二年をたずねて〔原文は「温故一九四二」〕、ぼくが得た最後の結論である。

これは、日本軍=侵略者という見方を問い直す。戦争という巨大でダイナミックな現実は極めて複雑で、様々な要素が絡みあっており、戦闘や政治や外交だけでは捉えきれず、さらに白黒と単純に割り切れるものではない。そして、劉震雲は、民衆の生活、特に「食べる」という生存するための絶対的な必要条件に焦点を当て、見過ごされた歴史、謂わば“もう一つの史実”を剔抉したのである。

2.作者の視点

劉震雲は、視点を圧政、重税、災害、戦争などに押し潰され、生死の境をさまよう最低層の飢餓難民に据えている。ただし、悲惨な状況を一面的に述べるのではなく、脆くはかない運命とともに、しぶとく生きぬく民衆の強靱さ、役人の腐敗、それと対照的なジャーナリストや神父たちの救援活動など、様々な人間模様を生き生きと描き出している。ユーモラスな表現もあるが、その基調には、真摯に、愛惜・哀惜を以て民衆を見つめる眼(まな)ざしが貫かれている。

「日本の読者へ」において、劉震雲は「ぼくが描いたのは、政治、戦争、大災害ではなく、一種の複雑な生活でした。つまり、ぼくは政治や戦争の視点ではなく、生活の視点から数十年前に逃げる途中で飢え死にした三百万のふる里の人々をすくいあげ」たと述べる〔『温故一九四二』中国書店、二〇〇六年、六頁〕。

戦争、政治、そして大飢饉に比べて、生活は軽く皮相的なように思われるが、劉震雲のいう「生活」は「生」という次元も包括している。この「生」は、生活のみならず生命、生存、生涯、人生を貫いており、英語のlife、独語のLeben、仏語のvieなどに相当する。つまり、劉震雲の視程は、人間の存在論という根源的な次元にまで及んでいる。

だからこそ、彼は「一人ひとりが向き合う生活は社会よりも大きく、そして、一人ひとりの人間は生活よりも大きいのです。具体的に言えば、一九四二年の一人の被災民にとって、いかにして生きぬくかという問題が、政治や戦争よりも大きかったのです」、「短期的に見れば、政治と戦争が歴史を変えました。しかし、長期的に見れば、むしろ被災民のご飯の問題が歴史を変えたのでした」と言えるのである〔同前、七頁〕。この「ご飯の問題」から「民族の精神史を描」くということも、論理の飛躍などではない。生(life)の根源に据えられた視角が日常の生活から数千年の歴史まで包摂しているからである。これは、死、しかも極めて悲惨な餓死を正視しつつ、生を考えられる強靱な精神によって得られる微視的(ミクロ的)かつ巨視的(マクロ的)な視角によってこそ可能となる。

これが端的に示されているのは映画版の巻末の「字幕」である。そこでは、東周時代(紀元前七七〇~二二一年〔周が都を洛邑(成周)へ移してから秦が中国を統一するまで。春秋戦国時代に相当。なお、洛邑は現在の洛陽市の西郊に位置〕)から一九四三年までの九十回以上に及ぶ飢饉が列記されている。しかも、その後に「……」と「大躍進」による大飢饉を示唆している。歴史を通して繰り返された飢饉が「人間の条件1942」に凝縮されているのである。そして、これを生き抜いた「民族の精神史」を、庶民の土くさい会話やシンプルで簡明な描写から読みとることができる。

これを踏まえると、小説に登場する「母方のおばあちゃん」が鍵となる役割を演じていることが分かる。彼女は大飢饉について質問されたとき、「餓え死にかい。そんな年はたくさんありすぎるんでね、いったいどの年のことをいってるんだい?」と応える〔小説の第一章〕。彼女は一九四二~四三年の大飢饉を経験したが、その人生は中華人民共和国が建国されてからの方が長い。つまり、政権や体制が変わっても飢饉が繰り返されたことを、「飢え死にが出た年はたくさんありすぎる」という短い言葉は端的に示している。実際一九五八年からの「大躍進」政策の失敗により数千万という規模で餓死者が出た。おばあちゃんの言葉には、これへの批判が内包されていると読むこともできる。

3.小説「人間の条件1942」

小説の「人間の条件1942」は「実録小説」、「ノン・フィクションの報告文学」〔竹内実「カメラと共同体──監修のことば」前掲『温故一九四二』一頁〕、「歴史ルポ小説」〔戸部良一、書評、二〇〇六年六月四日付「読売新聞」〕などと呼ばれている。

大飢饉の犠牲者や被害者の後裔である劉震雲が、中国側の文献資料を調べただけでなく、生存者や遺族の証言(口述資料)を収集して実態に迫り、さらに、米国人ジャーナリストのセオドア・ホワイトのドキュメンタリー『歴史の探求』など海外の資料も参考にして叙述している。確かに、登場人物の発言や行動などは、作者の想像(イマジネーション)の所産だが、それも各種資料に立脚している。無数の民衆が登場人物に凝縮され、結晶化されていると言える。

また、文体は簡潔明瞭で、民衆の本音(事実に根ざす実感から出る言葉)が素朴な語り口で綴られている。

命からがら陜西まで逃げて生き延びた難民の息子は、「そりゃあ、おやじに意気地がないせいさ。おれだったら、あんなふうには逃げるもんかい!」と言い放つ〔小説の第四章。以下同様〕。それでは、どのように逃げるのかと質問されると、「関東(山海関の北、今の東北地方)へ下(くだ)るさ! 関東は陝西とちがって、過ごしやすいだろう?」と答える。しかし、そこは当時は日本軍に占領されていたので、「そこへ行くのは、亡国の民となる」と言うと、次のように語る。

「自分の命さえ危ないのに、誰が占領しているかなんて、かまっちゃいられないぜ! 西へ行けば、亡国の民にはならないにしても、餓え死にするんだろう。あんたは、亡国の民になるのと、餓え死にするんと、どっちがいい? 亡国の民にならないからといって、誰からも可愛いがられず、愛されず、かまってもらえないんだぜ。」

これは、先に引用した「最後の結論」に合致する。それを、登場人物に生き生きと語らせているのである。

また、これは「最後の結論」のための伏線になっている。つまり、中国よりも日本を選んだという全く意外な、しかも「抗日」という官製の歴史認識に反する史実について、読者はまず前もって、この会話から受け入れる準備をすることができ、これによって「結論」をスムースに理解できるようになる。

つまり、庶民的な表現とは言え、優れた作家が考え抜いたものであり、民衆の想念が集約された奥深い意味が内包されているのである。

4.映画版「人間の条件1942」

「人間の条件1942」の映画化は、馮小剛監督により進められ、幾度も実現しそうになったが、最終的に中国共産党中央宣伝部が許可を出さず、公開まで十八年もかかった。二〇〇六年一月付の「日本の読者へ」では「脚本ができ、(大手配給会社の華誼兄弟社から)制作資金もできました」が、「政治と戦争」と「生活」をめぐる「認識の視点が異なる」ために「論争」があり、「今のところ浅瀬に乗り上げている状況です。(略)もしかしたら、そう長くないうちに(略)もう一つの異なる表現形式で観ることができるでしょう」と述べられていた〔前掲『温故一九四二』七頁〕。

ところが、「反日映画」と称される「国産戦争映画」の位置づけが大きくなり、その中で「日本人は悪役として描かれることが圧倒的に多」く、また「日本軍人像」は「憎々しげな怖い顔」、「極悪」などを連想させるものとなった〔江暉『中国人の「日本イメージ」の形成過程──その構造化の背景と変遷』桜美林大学北東アジア総合研究所、二〇一四年、一一六頁、一三三頁、一三九頁など〕。それでも「梅蘭芳」(二〇〇八年)の田中少佐や「南京!南京!」(二〇〇九年)の若き軍人・角川では、戦争の現実の前に苦悩する様変転変化において、前記「論争」も紆余曲折し、ようやく二〇一一年に許可を得て、二〇一二年十一月の公開にこぎつけた。ただし、その際、以下の五つの条件が付けられた。

①一九四二年の中国における階級の矛盾・対立ではなく、民族(中国と日本)の対立を最優先にすること。

②中華民族の大災難とともに、人間性のぬくもりや善意も描写すること。

③映画の結びでは、生きる希望を与えること。

④アメリカ人の記者(セオドア・ホワイト)の救援活動を誇張しないこと。また、宗教の問題の尺度をよくわきまえること(救援活動での役割の描き方はほどほどにする)。

⑤血なまぐさいシーンをできるだけ少なくすること。

このような条件にも関わらず、映画版「人間の条件1942」の内容は名作と呼ぶにふさわしいものになっている。最下層の難民のみならず最上層の蒋介石も取りあげ、しかも人情味あるところも描き出している。社会だけでなく、人物も多面的に描き出しており、それが重なり合ってストーリーが展開している。

そして、官製の「国産戦争映画」とは異なる“もう一つの史実”を提出して、歴史を多角的重層的に深く考えさせる。上記の五つの条件の筆頭には、中国と日本の対立を最優先にするという「反日」が挙げられたが、以下のように、これを乗り越えるシーンがいくつもある。

1) 日本軍の行進は整然と描かれており、中国軍の腐敗や混乱と対比的です。翻訳では見渡す限り果てしなく続く難民の行列は「蜿蜒」と、日本軍は「延々」と訳し分けたのは、これを踏まえています。

2)主人公の地主さまは「亡国の徒になっても、飢え死にするよりましだ」と語ります(第七六場)。同様のセリフは、小説では難民の息子のものであり、位置づけが高まっています。

3)飢えた被災民が蜂起し、長槍や押し切りなどを持って地主の屋敷に押し寄せ、食糧を奪い、貪り喰らう中で暴動となり、若旦那が殺されます。この若旦那には妹がおり、その後、県長の手下(小韓)から「日本人にやられたのか?」とたずねられると、彼女はくちびるを震わせながら「同郷人に、です」と答えます(第一五場)。

4)日本軍の空爆では、飛行士が低空飛行し、中国軍と難民が混在しているのを見て「本部は、最近、被災民には爆撃するなと命令している」とためらいます。ただし、別の飛行士が「軍隊の方が多い」と言い、機長は爆撃を命令します(第四七場。映画ではかなり省略)。

5)空爆による混乱に紛れて国民党の兵隊が難民の食糧を奪うが、さらなる爆撃が難民を救います。略奪する敗残兵が逃げたためで、結果的に難民が助かります(第四八場)。

6)岡村大将は高橋中将との協議を「何より人間だよ」と結んでいます(第一三一場)。これは、小説第六章における「少なくとも彼らを、人間らしく死なせてやりたかった」という神父の言葉と呼応するでしょう。

7)粥の炊き出し所を開く日本軍の茅野中佐はカトリック(クリスチャン)です(第一三六場。ただし映画では描かれていない)。

5.日本語訳の反響

日本軍の中国人難民の救済と中国民衆の日本軍への協力という“もう一つの史実”は、日本人にとっても意外で、大きな反響を呼び起こした。

実際、『温故一九四二』が二〇〇六年に中国書店より出版されて以来、「産経新聞」(四月九日)、「読売新聞」(五月四日)、「西日本新聞」(五月六日)、「北海道新聞」(五月十一日)、「日本と中国」(五月五日)、「中文導報」(五月十一日)、『聴く中国語』(六月号)などで紹介され、西日本新聞(五月二一日)と読売新聞(六月四日)では書評で取り上げられた。

また、インターネットでは、五月四日、〇時十七分、読売新聞の記事「『戦争の飢えを日本軍が救った』中国の作家が異色ルポ」が、インターネットで発表されると、朝、ヤフー・ニュースのアクセスランキングでは第二位になった(七時半頃には第三位。一位や二位は南太平洋の地震と津波警報に関する情報)。

日中戦争(中国では抗日戦争)の歴史に関する常識・通念を覆す、「人間の条件1942(温故一九四二)」の内容に対する関心の高さがうかがえる。

6.「人間の条件1942」のリアリティ(現実性)と文学・芸術の力(ポテンシャリティ)

小説や映画版はいずれも創作であるが、その内容は史実から逸脱してはいない。確かに、作者や監督は想像(イマジネーション)を発揮しているが、この想像は創造でもあり、記録されなかった歴史について生き生きとリアル(現実的)に読み、また観ることができ、さらに意味や意義を導き出すことができる。そして、“もう一つの史実”を知ることは、「知は力なり」(フランシス・ベーコン)を援用すれば、新たな力を獲得することであり、これにより想像力は創造力となる。言い換えれば、それは文学・芸術の力(ポテンシャリティ)の発現でもある。

確かに、いくつかの史実に基づくだけでは、歴史としてリアリティがあるとまで言い難い。このため、劉震雲は、文献資料(書証)、写真やドキュメンタリー(画像・映像資料)、証言(口証、口述資料)を引いている。作品では冗長になるため、論文としての形式を整えていないが、以下の文献と照らし合わせれば、史実に符合していると言える。

- 宋致新編著『一九四二 河南大飢荒』湖北人民出版社、二〇〇五年

- オドリック・ウー/吉田豊子訳「河南省における食糧欠乏と日本の穀物徴発活動」『中国の地域政権と日本の統治・日中戦争の国際共同研究1』姫田光義、山田辰雄編、慶應義塾大学出版会、二〇〇六年

- 宋致新編著『増訂本・一九四二 河南大飢荒』霊活文化、台北、二〇一三年

- 孟磊、関国鋒、郭小陽編著、劉震雲専家顧問『一九四二 飢餓中国』華品文創、台北、二〇一三年

それ故「人間の条件1942」は学問的に見ても信頼性があると評価できる。

その上で、劉震雲は創造的な想像力、そして繊細な感性や情緒を以て記録されなかった、また隠された史実を洞察し、リアルに描き出している。たとえ、登場人物の言動が想像の産物であったとしても、三百万人の餓死者、その幾層倍もの飢餓に苦しむ民衆という巨大な数の中では、それと同様の会話や行動があった可能性は高い。その類似となれば、さらに高くなる。逆に、そのようなことは絶対になかったとは否定できない。それ故、作者が創作した言動にもリアリティがあると言うことができる。

これは資料を論拠とする研究の限界を補い、歴史の欠落、空白を埋めるものである。資料だけでは伝えきれない史実、即ち“もう一つの史実”を、文学・芸術の力(ポテンシャリティ)によって導き出したリアリティ(現実性)によって発掘したのである。

しかも、膏血を絞りとられ、生存さえ脅かされるほど追い詰められた民衆が最後に立ち上がることは洋の東西を問わず無数にある。そこには現実的で法則的な因果関係があると言える。そして、この現実的法則性が、貪欲な国民党政府に反抗し、その手先となっている自軍を武装解除するというかたちで具体的に現れたのである。ただし、このためには機会・契機が必要であり、これが日本軍の進攻と食料の提供であったと言える。このような意味で「人間の条件1942」は現実的法則性にも合致している。

以上を確認した上で、次に資料を日本側にまで広げ、「人間の条件1942」のリアリティをさらに検証し、その信頼性をさらに高める。

▲地主様 映画『温故1942』より

7.日本側の資料との比較考察による「人間の条件1942」のリアリティの検証

防衛庁(当時)防衛研修所戦史室は第二次世界大戦の各作戦の歴史を叢書としてまとめており、「人間の条件1942」に関連しては、『戦史叢書一号作戦(1)河南の会戦』(防衛庁防衛研修所戦史室、朝雲新聞社、一九六七年、以下『河南の会戦』と略記)がある。これによると、日本軍は一九四四年四月に黄河を渡河して河南に進攻した。

ところが「人間の条件1942」では前年の四三年冬から日本人が河南の被災地区に入り、救援活動を始めたと述べられている〔小説の第七章〕。この時間的な差について、当時の中国民衆の使う暦は旧暦(農暦)で、太陽暦よりも一カ月以上も遅いため、太陽暦の一九四四年一、二月は旧暦ではまだ四三年冬であったことが、一つの要因と考えられる。それでも一~二月と四月の差は残る。

この点について、公式の戦史に記録される正規軍の進攻に先立って偵察や準備工作が進められ、冬から秘かに軍糧が対日協力者(所謂「漢奸」)を通して配給された可能性を考えることができる。支那派遣軍総司令官の畑俊六は、その日誌で汪兆銘(精衛)の「政府」についてたびたび言及している〔『陸軍・畑俊六の日誌』(続・現代史資料4)一九八三年、みすず書房〕。そうであれば、水面下で歴史に残ることが殆どない事前の準備工作は、はからずも中国民衆の記憶に刻まれ、それが現代中国の作家によって掘り起こされたことになる。また、一面的な見方では対日協力者は「漢奸」と非難されるが、この働きにより食糧が配給され、難民が飢餓から救われ生き延びられたとすれば、その役割は正当に評価されなければならない。

なお、下士官の佐藤弘は「昭和十七年十二月、蒙疆の包頭地区において警備中の騎兵集団の主力、騎兵第十三聯隊と騎兵第十四聯隊を統合改編して、戦車師団中一つしかない機械化した機動歩兵聯隊として機動歩兵聯隊が創設された。昭和十九年三月、河南作戦に出動し」たと述べている〔佐藤弘『人生いろいろ 傘寿の歩み』全国紙器広報センター、一九九八年、四八頁〕。これは、作戦開始の前に軍隊内で準備が進められており、それと連動して対外的にも工作が行われたことを補強する記録である。

これらを踏まえて、さらに詳しく日本側の各種資料を考察し、「人間の条件1942」のリアリティについて検証していくが、その前提的な作業として、まず旱魃の前に起きた黄河決壊事件について述べておく。

(一)大飢饉の原因──黄河決壊事件の影響

歴史には、原因があり、結果がある。一九四二年の旱魃の原因を考えると、自然災害(天災)という捉え方だけでは十分ではないことが分かる。その四年前、一九三八年六月、蒋介石指揮下の国民党軍は、日本軍の進攻を阻止しようと、民衆の生活など無視して黄河を決壊させた。これは黄河決壊事件として知られるが〔『同盟旬報』第二巻第一七号、一九三八年六月中旬、九~一二頁参照〕、当時、国民党政府は日本軍の仕業だというプロパガンダを繰り返した。

むしろ、中国人の被災民を救援したのは、日本軍であった。河南省、安徽省、江蘇省に及ぶ大氾濫の中、日本軍は堤防を修復し、また救助のために百艘以上の船を出し、また氾濫した水を他に流すために堤防や排水路を築いた。これに対して、国民党軍は日本軍と中国人住民が協力して洪水を食い止めていたところを攻撃した。

黄河決壊事件の犠牲や被害は多大であったばかりか、自然環境への影響も甚だしく、当然、河南で起きた旱魃、イナゴの害との因果関係は見過ごせない。ところが、国民党政府は相変わらず民衆の生活など顧みず徴税・徴集を続け、また情報を統制した。冷酷なだけでなく、ごまかすことは、黄河決壊事件と軌を一にしている。まさに非道な苛政と言える。

古来より「苛政は虎よりも猛なり」(『礼記』檀弓下)と言われてきたが、それが二〇世紀にも続いていたのである。だからこそ大飢饉が起きたのである。

(二)飢饉の状況

飢えに苦しむ民衆は雑草や樹皮まで食べ尽くし、子供や女性を売るに至るが、それでも大飢饉は止まらず、追い詰められて故郷を捨て、難民となり、次々に行き倒れる。「人間の条件1942」では、無数の屍が野晒しのまま放置され、野犬に食べられ、さらに、人が人を食うという惨状まで述べられている〔小説の第四章など〕。

ところが『河南の会戦』では、このような大飢饉については触れられていない。三百万人が餓死し、膨大な難民が逃散した状況は明白であり、これに気づかないはずはない。たとえ戦史であっても「天の時」や「地の利」は戦略戦術で極めて重要であり、その欠落は情報として不十分である。即ち、大飢饉が触れられていないことで、『河南の会戦』を読む者は、日本軍は通常の条件で国民党軍を撃滅し、赫々たる戦果をあげ、河南の民衆に迎えられたと考えるようになる。しかし、これを参考にして、同様の戦況で同様の作戦を実行しても、その時に、同様の「天の時」や「地の利」の条件がなければ、同様の結果になることはない。

さらに、「天の時、地の利、人の和」の中の「人の和」だけが考えられると、精神主義になる危険性も出てくる。そして、これは第二次世界大戦における日本軍の反省の一つである。この点を含めて、やはり資料批判が求められる。

他方、従軍した兵士の回想などには大飢饉が述べられている。歩兵第百十連隊第三大隊の今吉里治は「三年続きの河南の干ばつ」と記している〔「労苦体験手記」第一部「労苦体験記」における「大陸(北支)」の中の「河南作戦 洛陽攻略」四頁。平和祈念展示資料館(総務省委託)のサイトより。二〇一五年一月二三日閲覧〕。

また、河北の保定軍官学校の甲種幹部候補生で河南に赴いたことがある日本軍人は、雨乞いで「村中、至る所で、朝から晩までドンチャカ、ドンチャカと、ものすごくやかましかった」と語った〔二〇一五年一月二九日、大阪にて聞き取り。彼はその後、日本に戻り近衛将校として宮城警護〕。

さらに、五年以上も山西省で従軍した田村泰次郎は、体験に基づく小説「蝗」で河南作戦を取りあげ、蝗の「大群」に対して農民が「自分たちの土地からよその土地へ追っ払うのに、銅鑼や、鉦を、気ちがいのように、昼も、夜も、叩きつづける」ことが述べられている〔田村泰次郎「蝗」『肉体の悪魔・失われた男』(講談社文芸文庫、二〇〇六年)では七一頁〕。これは、小説「人間の条件1942」で述べられた、シーツを竹竿に巻き付け振り回し追い払う、畑と畑の間に大きな溝を掘り移動を阻む、神頼みという三つの方法を補う記述と言える〔小説の第七章〕。それらをする時に、銅鑼や鉦を「朝から晩までドンチャカ、ドンチャカ」と叩いていたと考えられる。

なお「人間の条件1942」のリアリティについては先述したが、田村の文学のリアリティに関しては、尾西康充の研究が参考になる〔尾西康充『田村泰次郎の戦争文学──中国山西省での従軍体験から』笠間書院、二〇〇八年〕。尾西は作品の考察だけでなく、関連資料の分析、現地調査などに基づき、そのリアリティを論証している。田村と劉震雲とでは文学的世界は異質だが、異なる角度から当時のリアリティを描き出している。

このように「人間の条件1942」と日本側の各種資料を総合すると、歴史の多面的な理解を得ることができる。

(三)腐敗──重税、買い占め、売り惜しみ

河南の大飢饉の前、国民党政府の統治地域では、豊作の年でも、地主、商人、官僚、軍人などが価格をつり上げるために食糧を買い占め・売り惜しみ、暴利を貪ったことは知られている。そして大飢饉となっても、蒋介石は「旱魃はあったのかもしれない。だが、状況はそんなに深刻ではないはずだ」と対処せずに、徴税・徴集を続け、その下の役人や軍人はこの大飢饉に乗じて「大儲け」し、地主は「あくどい低価格で」土地を買いあさった〔小説の第三章〕。

前掲『一九四二 河南大飢荒』では、郭仲隗(一八八七~一九五九年)の『自伝』に基づき、次のように述べられている〔前掲『一九四二 河南大飢荒』一七一頁〕。

一九四二年、私は続いて第三回国民参政員になった。この年は河南で大旱魃が起こり、ごくわずかな水田以外は、一粒の収穫もなかった。しかし、中央は災害の報告を受けとらず、救済も行わなかった。私は参政員の立場で駆け回り、様々に呼びかけたりして全力を尽くした。しかし、結果として河南省では五〇〇万人余りの餓死者を出した。ところが、河南省主席の李培基は一六〇二人しか報告しなかった。政治において未曾有の奇観であった。

一九四四年には戦況が急変し、湯恩伯は十万余りの大軍と性能のよい武器を擁していたが、十四日間で三十以上の県を失った。彼はこの責任を逃れるために、河南の人民に罪をなすりつけた。なんと、河南の人民はみな漢奸だから殺戮せよという標語を張り出した。私は参政会で事実を提出し、湯を弾劾すべきだと提案した。しかし、蒋介石は彼をかばった。

次に日本側の資料を見ると、日本軍が「重慶軍」から徴発した「徴糧力」として、「軍糧の約一割(五〇万人分の給養力)」があったと記されている〔前掲『河南の会戦』六一九頁〕。将兵五〇万人分の食料は、極めて大量であり、これが三〇〇万人も餓死した河南で手つかずに残されていたのである。しかも、後述するとおり、それを「陣地の胸墻や障害物に利用していたよう」であった。

また今吉は、先の引用の前後で、夜営したところ(牛店)は「町並みもよく、油の穿油(ママ)工場もあり」と述べた上で「三年続きの河南の干ばつに遭っても余力があるようにうかがわれた」と記している。つまり、多数の餓死者が出ている一方で、「余力がある」ところもあったのである。しかも油は原料を搾ることで生産される。従って、原料のままで配分すれば、より多くの人々を養うことができるが、それは行われなかった。

まさに、大飢饉は人災の結果であったと言わざる得ない。「人間の条件1942」では、ミーガン神父が「人災」を指摘しているが〔小説の第五章〕、それが日本側の資料からも確かめられたと言える。これでは、民心が国民党軍から離れ、むしろ日本軍に協力するという方向に転じても当然と言える。

なお「人間の条件1942」では、ホワイトたち外国人が、蒋介石や側近の無策無能や腐敗堕落を批判している姿が描かれているが、これ相応して、日本軍では、一九四四年五月十九日発信の方面軍参謀長(「コ」参二電第一二四号)の電報報告において「米人は中国人を軽蔑し常に摩擦絶えず」と書かれている〔前掲『河南の会戦』四七一頁〕。軽蔑されて当然と言える。

(四)国民党軍の実態

国民党軍は多くの軍閥を寄せ集めと評されている。このような軍隊の実態について、『河南の会戦』では、次のように記されている〔同前『河南の会戦』、二四三頁〕。

「重慶軍の特性の一つとして中核兵団が潰れると軍が支離滅裂になる」

これについて具体的に見ると、第三七師団参謀長恒吉大佐の回想では、樹頭村付近の戦闘で「大した敵ではなく、縦隊が敵中深く進入することにより、当面の敵は自然に退却すべし」と考え進軍すると、実際にその通りになったと書かれている〔同前、一七九頁〕。

また、佐藤弘は、激戦が「膠着状態となり、兵員の消耗は増える一方」で、彼の中隊は「将校、准士官は全員倒れ」、「ほぼ全滅の窮地に立たされ」たが、指揮する飯島曹長が「このまま全滅するなら全員突入して華々しく果ててやろうと擲弾筒の一斉攻撃を命じ、曹長は抜刀して、阿修羅のごとく絶壁をよじ登」るという、最後の総攻撃を敢行すると、「敵は案に相違し、もろくも崩れ、蜘蛛の子を散らすように敗走した」と述べている〔佐藤弘『人生いろいろ 傘寿の歩み』㈱全国紙器広報センター、一九九八年、五二頁〕。

このようになる理由として、独立歩兵第十二大隊の戦闘詳報では、湯恩伯指揮下の部隊の「将兵の戦意は相当旺盛である。しかし下級将校は戦闘の経験に乏しく、兵員の年令は一六~三六才など一様ではない。給養、待遇、衛生施設、健康状態など不良のため、士気に及ぼす影響も相当に大であろう」と記されている〔『河南の会戦』、八三頁〕。これは、小説「人間の条件1942」の「花爪おじ」が洛陽で国民党軍に捕まり、兵士に徴用されたところに符合する。かつて孔子が「以不教民戦、是謂棄之(教えざる民を以て戦うのは、民を棄てると謂う」(『論語』子路篇三〇)と指摘したが、全く変わっていないのである。

さらに、次のようなことさえ見られた。黄河渡河奇襲作戦で、重慶軍は「素質不良の河北民軍」であり敗走したが、それだけでなく、河岸の「トーチカに死守を命ぜられた」兵士は「足かせにくくられていた」のであった〔同前、三三九頁〕。今吉も「第一戦区蒋鼎文長官」は「総退却を命じ、宜陽、段村に堅固な陣地を構築し、後衛尖兵の役割を果たすべく、コンクリートで銃眼を作り、銃座の兵は鎖で足を縛り決死隊とした」と述べている〔前掲「河南作戦 洛陽攻略」一〇頁〕。

足を鎖で縛れば、臨機応変の行動はできず、最後の最後に死中に活を求めることなどなおさらである。このような冷酷さは、大飢饉を省みず重税を取り立て、買い占め・売り惜しみすることと共通している。これが日本側の複数の資料から確認できる。

それに関連して、筆者は、フィールド・ワークでは、少年のような兵士が、後ろから銃で威嚇射撃され、泣きながら突撃してきたという元日本兵の証言を聞くこともあった。暴政の恐怖による無謀な突撃と、覚悟を決めた「最後の総攻撃」とは質的に異なる。校舎では「阿修羅のごとく」であっても、自分から進んでという自主性があり、その自主性に伴う合理的な判断が残っている。これは、日本が全体主義であったが、集団指導体制で独裁ではなかったということにも通じる、重要な点である。

(五)難民救援

「人間の条件1942」では外国人の救援活動について述べている。特に、ホワイトが蒋介石に悲惨な写真を突きつけて動かしたことが転換点となった。ところが腐敗した政府は様々な名目で義援金や救援物資を搾取し、難民に届くのはごくわずかであった。

それでも、神父や宣教師が炊き出しや孤児の保護を行うが、それはまさに「焼け石に水」であった。神父は「人間らしく死なせてやりたかった」と言うしかなかった〔小説の第六章〕。ただし、絶望的な状況においても人間性を保とうとする努力は極めて極めて尊い。しかし、事態は打開されず、大飢饉はいつまでも続くかのようであった。

その時、日本軍が「河南の被災地区に入り、わがふる里の人々の命を救った」〔小説の第七章〕。軍糧放出による難民救援である。

ここで見過ごしてはならないのは、日本軍は軍糧に余裕があったわけではなかったことである。今吉は、戦闘が続き、携帯した二日分の米は食べ尽くしても、「歩兵の快進撃」に補給は「ついてこられず心細い限り」で、残された二日分の乾パンをお粥にして「飢餓をしのいだ」と記している〔前掲「河南作戦 洛陽攻略」三頁〕。ここから、自軍の補給をある程度は遅らせ、最前線の兵隊に忍耐させても、被災民への配給を行ったことがうかがえる。

確かに、呉傑編『日本史辞典』では、岡村大将は「“三光”政策」を「実行」したと記されている〔呉傑編『日本史辞典』復旦大学出版社、一九九二年、一五七頁〕。また山西省に近い河南省「修武、博愛、獲嘉」三県では「一万人の民衆(原文は「老百姓」)が餓死しても、兵は一人でも餓死させるな」という日本軍の「残酷統治」が述べられている〔前掲『一九四二 河南大飢荒』一八七~一八九頁。前掲「河南省における食料欠乏と日本軍の穀物徴発活動」も参照〕。しかし、後述するように山西省では問題が一層複雑であり、より精緻な検証が求められる。戦争は広範囲に様々に展開しており、『日本史辞典』の記述は山西省に近いという点で、南に進軍する岡村指揮下の軍隊というより、山西省駐屯軍と、それを指揮した澄田ライ(貝へんに来)四郎中将の責任について検討することは、一考に値する(澄田に関しては後述)。この点で「人間の条件1942」における岡村大将の描き方は注目すべきである。

また、先述したウーの論旨は中国共産党政府と共通しているが、これに基づけば、何故、共産党は難民を救援しなかったという問題が出てくる。官製の「抗日」の歴史認識では、中国共産党は日本軍に抗して民衆を守ったはずであり、この大飢饉において救援したのであれば、まさに大々的に宣伝できるが、それはない。史実は日本軍の軍糧放出しかない。ウーは日本軍が「共産党の経済に大きな打撃を与えた」と述べるが〔前掲「河南省における食料欠乏と日本の穀物徴発活動」二一九頁〕、見方を変えれば、共産党も出し惜しみしている食料を、日本軍が奪取して難民に配給したと捉え直すことができる。

確かに「人間の条件1942」で述べられているように、日本軍は「大量殺戮を犯した侵略者」であり、「日本が軍糧を放出した動機は断じて良くなかった。それは良心からではなく、戦略的な意図、政治的な陰謀があった」という側面もあった〔日本語訳、一一三頁〕。ただし、その日本軍が「たくさんの軍糧を放出」し、「われわれは皇軍の軍糧を食べて命をとりとめ、元気を取りもどし」、「多くの人命を救った」とも述べられている。また、中国側(共産党も含む)の救援は最後まで書かれず、先に引用したとおり「誰からも可愛いがられず、愛されず、かまってもらえ」ずに生死の境をさまよう民衆が、このような国よりも、生きるために日本を「選択」したことを「結論」として提出している。

軍事行動であるからには、難民救援でも「陰謀」があるという点は否めないが、これを理由に全否定することは一面的である。劉震雲は「われわれの政府(中国政府)は、われわれ被災者にたいして戦略的な意図や政治的な陰謀はなかったか?」と問うている〔小説の第七章〕。

しかも、難民救援はこれに限らない。これ以前、日本軍は上海戦ではフランス側の避難民区(上海・南市)に協力し、南京戦でも独自に避難民区(ラーベたちの国際安全区とは別)を設け〔南京陥落直後の一九三七年一二月二五日付「大阪朝日」では「わが軍衛生班の診療=避難民区にて」の写真とともに「平和の光を讃えて支那人教会から漏れてくる賛美歌=寧海路にて」の写真も掲載されている。上海の難民救援についても、一九三七年一一月一四日付「東京朝日新聞」等で報道されている。この時点は戦況悪化の前で、情報統制もそれほど厳しくなく、日本のプロパガンダと全否定すべきではない〕、先述した黄河決壊でも被災民を救助した。つまり難民救援は河南作戦だけではないのである。

そして「人間の条件1942」の小説ではアメリカ人やイタリア人の神父の救援活動しか述べられていないが、脚本ではクリスチャンの茅野中佐も登場している(先述)。この神父と日本軍人の組み合わせは、上海・南市の避難民区においてなされた史実がある〔フランス人のジャキノ神父。彼と日本との関係はラーベの日記でも記されている。平野卿子訳『南京の真実』講談社、一九九七年、七七~七八頁〕。

従って、映画版は極めて重要であり、これを踏まえて小説を熟読玩味し、映画をじっくりと鑑賞すれば、やはり歴史が多面的重層的に奥深く描かれていることが分かる。

(六)軍紀の徹底──難民救援の基盤

難民救援が「陰謀」だけではないのは、河南作戦では軍紀が徹底されていたところからも説明できる。これは難民救援の基盤となっていたと捉えられる。

『河南の会戦』「あとがき」では、結論の六番目に「本作戦の前後を通じ、軍の上下をあげての対民衆軍紀確立の努力と成果は、著しいものがあった。/今次作戦の開始にあたり、方面軍司令官岡村大将は、『本作戦間、絶対に三悪の追放(焼くな、犯すな、殺すな)』を要望し、特にその徹底に努めた」と述べられている〔前掲『河南の会戦』六二〇~六二一頁〕。岡村が司令官着任時に“滅共愛民”の理念から三悪追放の“三戒”順守の訓示をしたことはよく知られている。また「岡村寧次大将陣中感想録」では「倒蒋愛民」と記されている〔「岡村寧次大将陣中感想録」厚生省引揚援護局、一九五四年六月、一頁。この表紙右上に「一切転載並公表を禁ず/特別資料/戦史資料其の三」と印刷され、右下に平成十年九月二六日、原四郎氏、寄贈と記されている〕。

その中の「焼くな」について言えば、それ以上に、日本軍は史蹟などの保存に努めた。即ち、戦闘中でも、中嶽廟の保護保全〔『河南の会戦』三三七頁〕や洛陽の史蹟、古蹟の保全〔同前、四九一頁、五〇三頁〕に努めた。

これらは、岡村大将が、昭和十六年七月着任以来「方面軍の基本任務である占拠地域の安定確保、特に対共治安の維持向上に、大きな関心を寄せていた」〔同前、七四頁。及び『蟻の兵隊』(二〇〇六年七月二十日発行、同名の映画上映に合わせて作成されたパンフレット)十二頁。奥村和一、酒井誠『私は「蟻の兵隊」だった-中国に残された日本兵-』岩波ジュニア新書、二〇〇六年、池谷薰『蟻の兵隊-日本兵二六〇〇人山西省残留の真相-』新潮文庫、二〇一〇年など参照〕という記述を裏付ける具体的な根拠となる。それ故、難民救援は単に作戦のためだけはないと言える

そして、これは岡村個人に止まらず、日本軍としても評価できる。作戦参謀の宮崎舜市中佐の存在は、これを傍証している〔前掲「岡村寧次大将陣中感想録」参照〕。宮崎は戦後の「山西残留問題」でも、先述の澄田中将が軍閥の閻錫山と密約を結び、敗戦後の戦犯追及を逃れる代わりに約二千六百名の日本軍部隊を国民党軍に組み入れる「売軍」を阻止しようと努力し、さらに戦後もこの問題を追及し続けた。彼の不義、不実を許さない行動は「三悪追放」などを確実に補強するものである。

ただし、閻錫山との関係については、より一層多角的に考えなければならない。東條英機大将は、米英との開戦の前、宮城を訪れ、閻錫山の名前を繰り返し出し、九月十一日に開戦の決意を固め、首相就任を決断した〔『木戸幸一日記』東京大学出版会、一九六六年、下巻、九〇一~九〇二頁、九〇六頁、及び九一〇頁〕。他方、近衛文麿は十月十六日に辞表を出した〔木戸は「突然」と記しているが(同前下巻、九一六頁)〕。そして、十八日の東條大将は首相となり、十二月八日に真珠湾奇襲攻撃を敢行した。このプロセスにおいて開戦(戦争の拡大)か否かが争点となったが、その前に閻錫山の名を東條大将が繰り返しているのは軽視できない。即ち大陸の兵力を太平洋に回す上で、蒋介石と毛沢東を抑えるための第三者の役割を閻錫山に果たさせようとしたという戦略を推論することができる。

(七)日本軍に「協力」した河南の民衆

小説でも脚本版でも、日本軍が来る前に、飢えた民衆が地主を襲撃したことが描かれている〔小説では第二章や第四章、脚本では第八場以降〕。これは、生きるために日本軍を「選択」したことの伏線として読め、また観ることができる。

そして、小説「人間の条件1942」の結びに向かうところでは、「資料」からの引用として「すべての農村において武装暴動が起きている」と述べられている〔小説の第七章〕。

ただし、民衆の日本軍「協力」は、具体的には描かれていない。そこで、日本側の資料を取りあげると、次の記録がある。

五月二三日発信の方面軍参謀長(「コ」参二電第一四七号)の電報報告では、次のように記されている〔前掲『河南の会戦』五〇〇頁〕。

「現地住民の我が方に対する態度は目下の所協力的にして特に鉄道建設に積極的に協力し又各地に於る治安維持会も我が占領後迅速に結成せられ治安の回復を見つつ在りて未だ敵の後方攪乱等の認むべき事例なし」

さらに、二四日、洛陽東站付近のトーチカ軍陣地では、次のような状況であった〔『河南の会戦』五〇八-五〇九頁〕。

「俘虜として重慶軍幹部以下一,〇〇〇余名と兵器、弾薬、器材など多数、特に糧秣数万俵を鹵獲した。この方面では白米や食塩を陣地の胸墻や障害物に利用していたようであった。福永中佐は、大隊に相当の損害、減耗を生じている状況にかんがみ一小隊を残置してその警戒にあたらせ、俘虜、鹵獲品の整理一切は俘虜の司令を信頼して行わせた。またかれらに中国人浴場まで開放使用させたところ、自発的に隠匿の兵器、弾薬、物資を発掘して供出し、逃亡者を見ないばかりか、さきに逃亡した者まで帰来集結するという好結果を生じた。」

その上、戦闘が一時的に終息すると、次のような状況となった〔『河南の会戦』六一八頁〕。

「師団は七月上旬警備態勢に移行するや、陣地構築とともに厳正な対民衆軍紀のもと、昼夜を分かたぬ地区内の粛正討伐およびわが無徴軍政を実施した。また強力な帰来民衆工作の展開により、八月中旬にはその大部分が帰来し生業は次第に復旧した。かくて『兵団軍政施策要綱』に基づく治安維持会の設立、郷村自衛団の設置整訓などの諸施策は順調に進展し、地方遊撃隊は次第に接敵地区に撃退され、民衆は日本軍を信頼し、その協力と相まって管内の治安は急速に回復するに至った。」

また、ホワイトは次のように述べている〔セオドア・ホワイト/堀たお子訳『歴史の探求──個人的冒険の回想』上下、サイマル出版会、一九八一年、上巻二〇一頁。これは前掲『一九四二 河南大飢荒』三五頁で引用されており、これを考慮し日本語訳は一部変えている。また、ホワイトの記録の評価に関しては、ソ連の派遣したウラジミロフが、一九四四年初にホワイトが延安を訪れて『ライフ』に寄稿した記事を「私が手に入れることのできた外国人記者の延安ルポのうち、もっとも示唆に富んだ文章である」と述べたことは重要である(ピョートル・ウラジミロフ/高橋正訳『延安日記』上下、サイマル出版会、一九七三年、引用は上巻、三一七頁の二月七日の日記)。『歴史の探求』では第二部第五章で延安について述べられている〕。

「仮に私が河南の農夫だったら、あれから一年後の河南の農民と同じように、祖国中国の軍隊を破ろうとする日本軍に手を貸しただろう。あるいは、一九四八年の河南農民のように、征服しつつある共産党側に寝返っただろう。中国共産党がどれほど残酷になれるか、私は知っている。だが、河南の飢饉ほど残酷なものはない。また、共産主義思想と、それを理念とした政府が、どんな種類のものであれ、仁政を施せば、私を育んでくれた慈悲や自由と衝突することなどない。」

ホワイトは中国側の立場で、日本には反対であり、黄河決壊事件については日本軍の侵略を理由に挙げている〔同前『歴史の探求』上巻、一九七頁〕。このようなホワイトでさえ、自分が「河南の農民だったら(略)日本軍に手を貸しただろう」という記しているのである。

なお、引用文中の「共産党側に寝返っただろう」は、後述する大城戸の「蓋をあけてみたら赤くなっていた」に照応していると言える。

(八)捕虜の増加──中国軍武装解除の傍証として

民衆の協力が中国軍の武装解除にまで至ったことの傍証として、捕虜の増加があり、これは『河南の会戦』から算出できる。

以下の表に「遺棄屍体」や「俘虜」の数をまとめた。確かに、新鄭付近の戦闘による「俘虜」は一二六名で、中小竹園付近の戦闘では七〇〇名の「捕捉」だが、その合計は五〇三名となっているように〔同前『河南の会戦』二一九頁、及び二三二頁〕、信頼性は低いが、その逃亡を考慮すれば、あり得ることである。そして、全体を概観すれば、大きな傾向として捕虜の増加を認めることができる。

この中で、五月十五日の西官寺の戦闘では、「遺棄屍体」はなく、「俘虜」だけで二一〇〇名となった。

しかも、翌十六日に、賀谷部隊は「捕虜の三〇〇~四〇〇名を動員して膨大な戦利品の集積処理および石陵への運搬にあたらせた」とさえ述べられている〔同前『河南の会戦』、四五八頁〕。その翌日の十七日の小街村の戦闘でも、「俘虜」だけで百数十名であった。

これらは国民党軍が戦闘らしい戦い方をせずに次々と降伏したことを示している。

また、今吉は、「死を覚悟する」ほどの激戦に勝利して進撃し、五月一七日、中国軍を発見するが「戦意なく、降伏の機をうかがっていると察知し」、軍使を派遣するが、降伏の様子が見られないため「突撃を敢行す」ると、「突然」、「伝令が来て、敵の一個連隊を捕虜」にして、「司令官をはじめ約千人の捕虜を得た」という〔前掲「河南作戦 洛陽攻略」一二~一三頁〕。そして二五日、洛陽は陥落し、その二、三日後「河南作戦は終了した」との訓示がなされた〔同前、同頁〕。これも捕虜の増加を通して中国民衆の武装解除「協力」を補強する記述である。

これは、激戦の後という点では「中核兵団が潰れると軍が支離滅裂になる」の補強にもなる。

(九)河南作戦の総括

確かに日本軍は六万の兵力で三十万の国民党軍を撃滅したが、これで戦争が終わったわけではなかった。『河南の会戦』に収録された方面軍参謀長大城戸三治中将の回想〔『河南の会戦』七四〜七五頁〕では、以下のように書かれている。

第一「中共軍は、日本軍の〔他の戦場への〕転用による〔兵力〕減少の空隙をねらって、華北、華中の豊かな地帯に固い地盤を築いて不動の地歩を獲得するようになった。重慶軍が反攻に出れば、日本軍によって打撃を受けるが、これは結局夷をもって夷を征するの妙手となり、党、軍に有利になると思っている。」

第二「反共の意志の固い蒋介石やその一派(国民党)は現在孤立している。また南京の現政権〔汪兆銘政権〕や華北政権支配下の対日協力新軍は、中共軍の活動により動揺して、その戦力は、破砕吸収される憂いが多い。」

第三「中共党、軍が、強大な勢力を持つようになったのは〔中略〕漁夫の利を占めたものであった。〔中略〕かれら首脳部は、長年の逆境からあらゆる困難を乗り越え、苦難の途を突破してきただけに、その強固な意志と奸智は、到底常人の企ておよばないほど強度のものであった。」

第四「当時の敵の出方を簡単にいうと、蓋をあけてみたら赤くなっていたという具合に、実に変幻自在、神出鬼没、表には絶対に出なかった。民衆のご機嫌取りから始めて、中小都市まで地盤化してしまうのである。日本軍は、農民の保護者としての立場で共産軍と張り合った。高度分散配置がそれで、分哨程度にまで分散し広域に配置をとって、中共の宣伝工作を阻止して民衆の生業の安定を図った。しかし国民性というものは争えないもので、国家の管理の何も及ばない中国の民衆農民が、どちらにつくかといえば、民族意識からしても中共軍につく。日本軍としては、軍紀の厳正を図り、民衆との摩擦を避けるように留意したが、血は水よりも濃しである。また、中共の富農没収〔政策〕は日本軍としては実施できないところで、これも大きなハンデキャップであった。」

これは河南作戦の総括と言える。それでは次に、これを提出した大城戸について考察する。

①総括を提出した大城戸中将の考察──総括の信頼性

大城戸中将に関して、レスター・ブルークスは『終戦秘話-一つの帝国を終わらせた秘密闘争-』で「おそろしいケンペイタイの司令官」、「ケンペイの親方」、「無愛想なケンペイの頭目」などと表現している〔レスター・ブルークス/井上勇訳『終戦秘話──一つの帝国を終わらせた秘密闘争』時事通信社、一九六八年、三〇四~三〇六頁、三二九頁など〕。ただし、ブルークスはアメリカ軍人であり、また『終戦秘話』の序文を外務省アメリカ局長の東郷文彦が寄せており、この表現にはアメリカの立場や観点が強く反映していると言える。

その上で、『終戦秘話』の中の大城戸中将に関わる文章を注意深く読めば、彼が阿南惟幾陸相たちと戦争終結という極めて重大で困難な局面において、必死に最善、次善の対処に尽力していたことが分かる(阿南大将は文字通り必死、自決)。

これだけの重責を果たした力量を大城戸中将は有していたのであり、彼の総括は、それにふさわしい価値を有すると言える。

②総括の個別的な考察

総括の第二に記された国民党軍は「現在孤立」し、汪兆銘政権や華北政権支配下の「対日協力新軍」は共産党軍の活動で動揺し、吸収される「憂い」があるという分析は、現在の研究水準に照らしても的確である。

まず、国民党軍について述べる。蒋介石は日本に留学し東京の振武学校(中国人留学生のための陸軍士官学校予備学校)で学び、陸軍に勤めたのであり、彼は基本的に反共親日で、日本軍よりも共産党軍と戦おうとした。これは「人間の条件1942」で書かれた「外敵を打ち払うためには、まず国内を安定させねばならない」という「持論」に内包されている〔小説では第三章で取りあげられている〕。

しかし、これでは「抗日」の民族意識が高まる中で中国人の支持を得られない。しかも、蒋介石指揮下の国民党軍は、いくつかの軍閥の集合体(謂わば寄り合い所帯)であり、蒋介石は「持論」、即ち本意を貫けば、自分の地位まで危うくなる。そのため、日本軍と戦わざるを得なかった。

他方、共産党は本拠地を延安に置き、その勢力はまだ弱小で、そもそも国家として認められていなかった。ただし、背後にはソ連やコミンテルン=国際的共産主義運動が控えていた。ソ連は米英と体制を異にしていたが、同じ連合国の一員であった。日本は米英と交戦していたが、ソ連とは日ソ中立条約を締結していた(一九四五年八月九日のソ連軍侵攻の時点でも有効)。

それ故、日本軍は二正面作戦を避け、米英が支援する国民党軍に勝利しようとした。国際関係を踏まえれば、たとえ共産党軍より強くとも、いくつも矛盾を抱えた国民党軍を戦うことは、戦略的に当然と言える。

ここで、当時の動勢を概観すると、国民党軍は、一九三一年に設立された「中華ソヴィエト」地区を攻撃して潰滅させ、そのため共産党軍は三四年から北方への逃避を余儀なくされた。これは後に「長征」と呼ばれるが、その時は国民党軍の追撃を受けながらの敗走と見られていた。

ところが、追撃する国民党軍を日本軍が攻撃するようになった。既に、一九三一年に柳条湖事件が起こり、三二年に満州国が建国されたが、それに止まらず、三五年には「日満」連合軍が華北のチャハルに進撃した。これは軍事的な打撃となっただけでなく、「外敵を打ち払うためには、まず国内を安定させねばならない」とする立場を根底から揺るがせた。「安定」を実現するには中国が存在していなければならないが、「日満」連合軍の進撃は、この前提を根底から揺るがしたのであった。日本は満州国だけで満足せず、全中国を支配しようとしているから、何よりも「抗日」が緊急の課題であるという事態になったのである。

そして、これを最大限に利用したのが中国共産党であった。「長征」途上の一九三五年八月に「抗日八・一宣言」を発表し、十二月に「抗日民族統一戦線」を提唱した。これにより、国民党は日本から攻撃されるだけでなく、民衆の支持を共産党に奪われることになった。同時に、共産党は民衆の支持を得ただけでなく、これを「抗日」により日本軍に向けることもできた。まさに一石二鳥である〔中国共産党の結成は一九二一年であり、それ以前、一九一五年の対華二十一カ条要求から「反日」が強まっていた。即ち中国共産党は「反日」の民族主義的動勢の中で誕生したのであり、その延長に「抗日」を位置づけることができる〕。

それ故、表面的には河南作戦で勝利したように見えたが、内実は複雑であった。日本軍に協力する親日派の汪兆銘は、もともと国民党の革新系左派であり、その支持者は思想的に左翼の共産党軍へと移りやすい。それに強烈な「抗日」の圧力が加わった。前述「回想」第二の「破砕吸収される憂いが多い」は、「憂い」に止まらず、現実的であった。

肝心の親日派がこのようであったため、その結果は「蓋をあけてみたら赤くなっていた」(「回想」第四)であった。先述した通り中国共産党は延安を本拠地とする程度の勢力しかなかったにも関わらず、巧みに水面下で勢力を拡大していたのである。そして、これは戦後も続き、国共内戦に勝利し、政権を奪取した。大城戸中将の「かれら首脳部は、長年の逆境からあらゆる困難を乗り越え、苦難の途を突破してきただけに、その強固な意志と奸智は、到底常人の企ておよばないほど強度のものであった」は弁明ではないと言える。

これだけでなく、北支那特別警備隊第二期戦闘詳報でも「延安は国際戦局の推移に便乗し、その工作頓に巧妙化し」と述べられている〔『河南の会戦』七五頁〕。

かくして「中共軍は(略)夷をもって夷を征するの妙手」(「回想」第一)を成功させたのである。この見解は、毛沢東が「側近たちとの会話で、『蒋介石と、日本と、われわれ――三国志だな』と語っている。つまり、この戦争を三つ巴の争いと見ていたのである」ということと共通する〔ユン・チアン、ジョン・ハリディ/土屋京子訳『マオ』上巻、講談社、二〇〇五年、三四六頁〕。表現は異なるが「三つ巴の争い」では同じであり、この点でも、大城戸中将の分析は的確と言える。

この的確さは、次の記述からもうかがえる。即ち「今次の日本軍の進攻作戦により、従来現地に駐在していた中共党員は、一部の土着党員と武装党員を除き、大半は河北および西安方面に退避した。日本軍が警備態勢に移行するや、民衆は中共の予想を裏切って日本軍を信頼し」たからであった〔前掲『河南の会戦』六一六頁〕。しかし、そのような状況でも、日本軍は「延安軍は今後更に自衛団あるいは遊撃隊の懐柔獲得、民衆獲得宣伝および強力な集団武力をもって襲撃するなどを展開するものと予測」し〔同前『河南の会戦』六一七頁〕、注意していた。反攻を「予測」し、一進一退の戦況となる可能性も考慮していたのである。

それにも関わらず、結果は「蓋をあけてみたら赤くなっていた」(先述)ということになった。言い換えれば、国民党軍に完勝し、大飢饉は終息し、民衆は「協力」的で社会は安定し始めたという成果が、密かに勢力を浸透させていた共産党にかすめ取られたということである。

その理由としては、「国民性というものは争えない」、「血は水よりも濃し」の「民族意識」とともに、「中共の富農没収〔政策〕は日本軍としては実施できないところで、これも大きなハンデキャップであった」と述べられている。ただし、この点については、さらに考察を加える必要がある。

③短期的(微視的)から長期的(巨視的)までの広い視角の多面的重層的な考察

「中共の富農没収」とは、革命の名の下で財産を没収して国有にするもので、一時的に大衆の支持を得ることができる迎合的な人気取り政策だが、没収する財産は無限ではないため、当然、長続きはしない。中国共産党が政権を獲得した後でも政治闘争が繰り返された要因には、これがある。絶えず誰かを「反革命」にして、その財産を没収しなければならない。それがなくなったのは、政治闘争がピークに達した文革の後、「改革開放」政策により、「没収」ではなく生産活動によって富を創り出してからであった。

それ故、視角を戦後まで広げ、長期的な視座から見れば「日本軍としては実施できない」としたことはまことに妥当であった。

ところが、短期的で一時的には、中国共産党は人気取り政策で勝利し、日本軍は図らずも毛沢東に「漁夫の利」(「回想」第三)を得させる役割を果たした。だからこそ、戦後、毛沢東は日本からの訪中団を歓迎したのである(この点は次の九「その後」で述べる)。

以上の考察から、短期的(微視的)から長期的(巨視的)までの多面的重層的な視座で河南作戦、そこにおける難民救済を研究することが求められる。『河南の会戦』「あとがき」の結論の五でも「在華北重慶軍に与えた打撃と、占拠地域確保兵力の減少による共産軍への日本軍圧迫の軽減とが、国共両者の力関係に及ぼした影響については、一層広い観点に立って考察研究する必要がある」と述べられている〔同前『河南の会戦』六二〇頁〕。

そして「人間の条件1942」に基づけば、これを戦争や政治だけでなく、生活=生(life)の次元へと視程を延ばすことができ、さらに「一層広い観点」で「考察研究」することができる。

8.その後

戦後、中華人民共和国が国連に代表権を得る前に、毛沢東は日本からの訪中団を何度も歓迎した。確かに、冷戦や朝鮮戦争など情勢の変化に応じて、中国共産党政府が「抗日」の延長で日本の戦争責任を厳しく問うこともあったが、それに反する毛沢東の発言は、以下のように多くの資料に記録されており、史実であると認められる。

即ち、一九五六と五七年、毛沢東は遠藤三郎元陸軍中将を団長とする日本旧軍人代表団と会談し、「あなたたちの国家には現在、天皇がいます。会われたらよろしくお伝え下さい」と表明した〔中国共産党中央文献研究室編『毛沢東年譜』中央文献出版社、二〇一三年。引用は時事通信(二〇一三年十二月二三日)。これは、毛沢東生誕一二〇周年(二六日)を前に、昭和天皇の長子・継承者の平成天皇の傘寿の誕生日(二三日)に報道されたという象徴的な意味を見過ごしてはならない。また、遠藤に関しては、遠藤他『元軍人の見た中共―新中国の政治・経済・文化・思想の実態―』文理書院、一九五六年、遠藤『日中十五年戦争と私―国賊・赤の将軍と人はいう―』日中書林、一九七四年、宮武剛『将軍の遺言―遠藤三郎日記―』毎日新聞社、一九八六年を参照。時事通信、二〇一三年八月一四日報道「毛沢東、A級戦犯訪中を希望=五六~五七年の対日元軍人工作-外交文書で・中国」も参照〕。

さらに、毛沢東は、日本社会党の訪中団に対して「日本の侵略に感謝する」との表現を繰り返していた。記録されている限りで、一九六一年一月二四日に黒田寿男、一九六四年七月十日に日本社会党議員団(佐々木更三団長)に対して表明した〔黒田への発言は、中華人民共和国外交部、中共中央文献研究室編『毛沢東外交文選』世界知識出版社、一九九四年、四六〇~四六一頁。日本側では外務省中国課監修『日中関係基本資料集』霞山会、一九七〇年、一八九~一九〇頁。佐々木たちへは、「毛沢東主席との会見記録」『社会主義の理論と実践』一九六四年九月号、五四頁。この会見の中国側の記録は『毛沢東思想万歳』(内部資料)に収録され、その日本語版の東京大学近代中国史研究会訳『毛沢東思想万歳』三一書房、一九七五年、下巻、一八六~一八七頁に当該箇所が訳出〕。後者では、佐々木が侵略の謝罪を述べたことに対して、毛沢東は次のように語った。

「なにもあやまることはありません。日本軍国主義は中国に大きな利益をもたらしました。おかげで、中国人民は権力を奪取しました。日本の皇軍なしには、わたしたちが権力を奪取することは不可能だったのです。この点で、わたしとあなたの間には、意見の相違と矛盾がありますね。」

この毛沢東の発言により、会場は笑いに包まれて活気づいたという。ただし、毛沢東の「談話」は前掲『日中関係基本資料集』二四〇頁にも収録されているが、この会話はない。

その上で注目すべきは、永江太郎がこれを「中国共産党が日中戦争を切望していた」ことに関連づけていることである〔永江太郎「所謂『日中戦争』の戦争責任と歴史認識」『やすくに』二〇〇五年六月一日号〕。この点が極めて重要なのは、「切望」が先述の「三つ巴の争い」のためであったからである。そして、戦争の歴史はこの「切望」の通りに展開し、中国共産党は「漁夫の利」を得て、その後、経済成長により「大国」になると「反日」を強めた。

ここからも、河南作戦や難民救済について、より「一層広い観点」で、多角的重層的に「考察研究」すべきであることが分かる。小説と映画版の「人間の条件1942」と日本側の資料の比較考察は、そのための作業であると考える。

9.おわりに

以上のように「人間の条件1942」は、見過ごされてきた歴史、“もう一つの史実”に光を当て、歴史の理解を深めさせる。これにより歴史認識をめぐる日中間の論議に重要な示唆を得ることができ、それは日中の歴史の共通認識、相互理解にも資する。この意味で「人間の条件1942」には日中関係の発展を促す文学・芸術の力(ポテンシャリティ)があると言える。

それは、政治よりも、生活=生(life)に立脚しているからである。この力には確固とした基盤がある。

劉震雲は前掲「産経新聞」(六月四日)のインタビューで、河南の「老人たちは、日本人に好感を持っている。子供のときに日本兵にアメをもらったりしたそうです」と語った。これは現代の子供にとってのアメとは全く違う。ずっと飢えに苦しみ、いつ死ぬかも分からない、明日はないかもしれないという子供にとってのアメであった。

この史実があって現在がある。そして、これを基盤としてこそ未来をリアルに(現実的)かつ建設的に考えることができる。

付記:

小論は楊海英編『交感するアジアと日本』静岡大学人文社会学部、アジア研究センター、2015年2月に掲載した「中国現代文学のポテンシャリティと日本-「人間の条件1942」が有する“もう一つの史実”を提出する文学の力-」を大幅に加筆したものです。