4.現場に身を置いて

私は香港が「祖国の懐に戻って」から二二年間に十数回も訪ねた。その中にはヴィクトリア公園で天安門事件追悼キャンドル集会や詩人・アーティストたちの詩歌朗読、演奏、パフォーマンスなどの芸術祭があった(「色淡き血痕のなかで―二〇〇九年六月三日~四日、香港」『イリプスⅡnd』第四号、二〇〇九年四月、参照)。

私は「雨傘運動」で、規模が最も大きく、メディアの報道も頻繁であった時ではなく、大陸で抗議デモの支持を表明した市民や活動家が相次いで拘束された一二月と翌年三月に香港を訪れた。香港政府庁舎や立法会の周辺には、まだ若者や市民が十数のテントを張っていた。その中には、香港の政治、民主化、天安門事件に関する仮設図書館もあり、若者が案内してくれた。また、香港中文大学の学生や大陸からの留学生による座談会にも参加した。香港の若者はなぜ愛国(愛党)教育に反発し、中国を愛せないのかをめぐり活発に議論が交わされた。

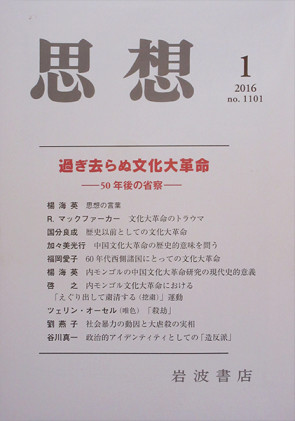

二〇一五年一〇~一二月、銅鑼湾書店の林栄基店長(当時)たち五人が中国、香港、タイで失踪した。中国共産党を批判する本などの販売を理由に中国当局に拘束されたのであった(その後、釈放)。それでも、二〇一七年一一月二四日、独立中文筆会(Independent Chinese PEN Centre) が香港城市大学(City University of Hong Kong)で「劉暁波と言論の自由に関する国際シンポジウム」を開催し、その中で「劉暁波勇気賞」の授賞式も行われた。私は中国現代文学者として参加し、報告した。しかし、翌年からこのシンポジウムのために大学は教室を貸さなくなり、カトリック系の書店で開くようになった。

このような状況において、天安門事件三〇周年の今年、香港市民は巨大な抗議デモで世界を震撼させている。「逃亡犯条例」改定に反対するデモは週末ごとにふくれあがり、六月九日に百万人、一六日に二百万人という空前の規模に発展した。主催者発表とは言え、香港の総人口の四分の一になる。

そして、私は八月三〇日に香港に飛び、一週間ほど現場にいた。当初、深圳に移動し、高速鉄道で長沙に行き、実家に帰省するつもりだった。しかし、深圳に入境するとき、スマホなどのデータが全てチェックされ、削除を要求されると聞かされた。香港での抗議活動が本土に影響を及ぼすことを中国当局が恐れているためである。友人の詩人は広州の実家に帰ろうとしたが、八時間も拘束されて、帰宅を断念した。

このため私も帰省を止めたが、その結果、身を以て民主化を求めるデモを体験することができた。まず香港浸会大学(Hong Kong Baptist University)新聞与社会研究所と衆新聞の共催で「修復香港・中国は何を憂慮するか?」というシンポジウムに参加した。

八月三一日、民主派が計画したデモ行進を警察は許可せず、そして「民間人権陣線(民陣)」は中止を発表した。それにも関わらず、キリスト教団体が主催する讃美歌合唱(宗教的な集まりは許可が必要ない)、また「買い物」や「散歩」が行われた。“Sing Hallelujah to the Load”が最もよく歌われ、言わばテーマソングになった(後に「遺伝子改造への抵抗」のシンボルとなる「香港に再び栄光あれ」が歌われるようになる。このメロディにも讃美歌の要素があるという)。

そして、合唱が終わると、若者たちは中心部で「散歩」デモを強行した。

その日は太陽が強く照りつけ、蒸し暑かった。私は香港記者協会の女性ジャーナリストといっしょにいた。彼女たちは六月九日以来ほとんどのデモや集会に参加し、自他ともに「和理非(平和と理想と非暴力)」を標榜している。既に二カ月以上も黒いシャツと黒いマスクを身に付けて抗議する穏健自由主義者である。

抗議活動では「勇武派」と呼ばれる強硬派もいる。これにも市民は一定の理解を示している。例えば、最前線で機動隊に「肉薄」する「勇武隊」の若者たちに、市民は通るたびに拍手していた。女性ジャーナリストは「“勇武派”が命を賭して機動隊と闘っているからこそ、私たち“和理非”が存在する空間ができる。彼らを孤立無援にさせない」と、守ろうとしている。

午後、政府のヘリコプターが低空で不気味に旋回した。人々は互いにマスクをかけ、傘を広げて頭部を隠した。

日が暮れると夕立が降り注いだ。すると、陸橋からたくさんの傘が、あたかも「天女散華」のようにまかれた。また、機動隊が青い水を放水すると、ペットボトルなどで水が配られ、デモ隊員は大量の水で青い着色を洗い流し、消毒した。

それだけでなく、老人たちが「我々の子供を守る」というゼッケンを着けて機動隊に対峙し、催涙弾の発射を止めよと必死に訴えていた。母親たちは「頑張れ、子供たちよ」と手作りのおにぎりを差し入れ回っていた。流血事件も相次ぐ中、ソーシャルメディアで知り合った医師、看護師、救急救命士たちが医療チームをつくり、ヘルメットや防毒マスクなどフル装備で一生懸命救護している。薬品や消毒の水など必要な物資は現物や現金の寄付でまかなっている。また、地下鉄の駅の改札で、ボランティアたちは切符を買って、置いていた。定期券などを使うと記録が調べられるので、それを避けるためであった。

「和理非」派たちが帰宅した。すると、夕刻から深夜にかけて警察は強硬派を取締まった。数百名の機動隊が中心街になだれ込み、警棒で盾を叩いて威嚇した。数百メートル離れた最前線では若者たちがゴミ箱などを路上に積みあげ、ガスバーナーで火をつけ、大きな炎をあげた。数十人の機動隊が迫ると、対峙していた若者たちは「黒い警察」とシュプレヒコールをあげた。

突然、バンバンという銃声が立て続けに聞こえ、周囲に催涙弾の白煙が飛び散り、また放水も始まり、現場は騒然となった。私は全速力で逃げようとした。しかし、市民たちは「一、二、一、二」と声をかけあいながら整然と撤退した。「ゆっくり歩け」というプラカードも掲げられていた。

さらに、地下鉄太子駅では機動隊によるデモ隊の制圧で、七名が重軽傷を負った。私は衝突が起きる三十分ほど前、ギリギリのところで現場から距離を置き、推移を見守った。

九月一日、デモ隊側は死者が出ているのではないかと疑い、監視カメラの映像の公開を求めた。

この日、私は九龍地区の旺角にある「六・四記念館」を訪れた。支連会が設立し、天安門事件の資料などを展示している。天安門事件の真相を伝える施設としては、中国語圏で唯一である。

二〇一四年に別の場所で開館したが、ビル管理組合の反対などで閉館に追い込まれ、今年の四月に再開された。遺族たちの協力で犠牲になった学生のヘルメット、ノート、また弾丸も展示し、当時の新聞記事、パネル、映像などで事件を解説し、劉暁波のコーナーも設けられている(入場は無料)。女子組のお姉さんたちは三〇年もずっと「六・四を忘れずに。良知を」と呼びかけ続けてきた。お母さんたちが差し入れた「子供たちガンバレ」の手作りクッキーもあった。

九月二日、午前は大雨で、午後は蒸し暑くなった。

香港中文大学で、十大学と一部の中高生による授業ボイコット決起集会が開催された。大陸からの留学生が「反対」と叫び中華人民共和国の国歌を歌ったが、香港の学生たちは整然と対応して集会が続けられた。

私は図書館の前で学生たちと話した。学生はふるえていて、私は「怖いですか」と尋ねると、彼は「確かに恐いが、今、立ち上がらなければ、もっと恐くなる」と答えた。

九月三日、中国政府側が出資する以外の「独立書店」を回った。案内してくれた友人が二〇一五年の銅鑼湾事件を機に共産党批判の書籍は急減し、そもそも印刷会社が引き受けなくなったと説明した。

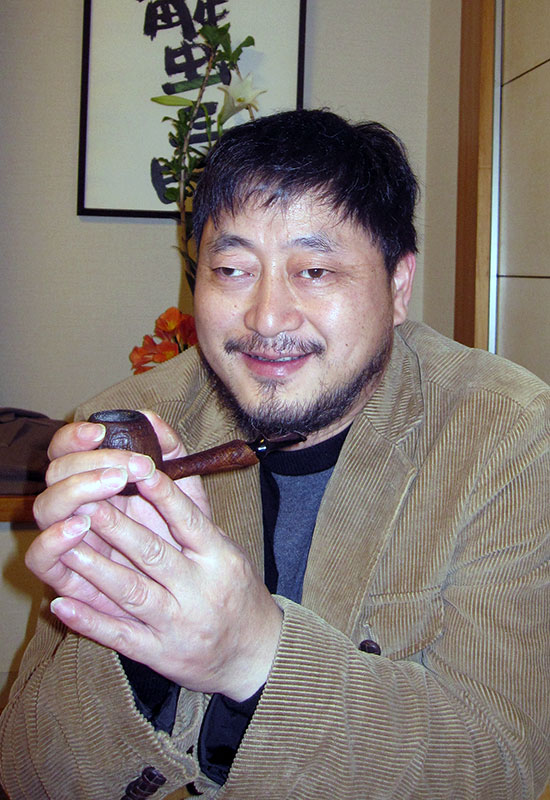

彼は香港人だが、十数年前、自転車でタイからチベットのラサまで旅行し、そこで「風転」喫茶店を開業している。チベット女流作家のツェリン・オーセルの親友である。

彼のペンネームは「少年薯伯伯」で、「天空の城ラピュタ」の主人公、パズーからで、また「弘剛(ヒロタケ)」とも呼ばれている。

デモ隊と警察が激しく衝突した時、彼は香港人の日常を次のように語った。

「自由は空気のような自然体で、香港人が求めているのはきれいな空気。香港人は真剣だ。真剣に自由な空気を求めている。」

また彼は著書の扉に「風や雨の中で自由をギュッと抱きしめよう。次に香港に来るときは若者の笑顔が見られるだろう。きっとよくなる」と書く。「でも、もうラサには帰れないな。香港の抗議活動に参加したから」と寂しそうに語った。

三日夜、旺角警察署の前で「犠牲者」を弔う祭壇がつくられ、若者が次々に献花した。また、若者たちは睨み合う警官の顔に向けてレーザーポインターを照射した。警官は怒鳴りながら銃口をデモ隊に向けた。

隣の女の子は「太子駅で行方不明者が出ました。警察署で拷問されて死んでいるのではないかと不審に思う人たちが集まっているのです」と語った。

十時になると、警察の周囲のマンションの窓が一斉に開けられ、「香港を取り戻せ」、「時代革命」とのシュプレヒコールがあがった。女の子は「ここだけじゃないわ。香港のどこでも十時になると一斉に叫ぶの。香港では暗黙のうちに以心伝心でこうなっている」と話した。

まことに抗議活動は「水になれ(Be Water)」が合言葉になるように、神出鬼没である。参加者が利用するSNSが何者かのサイバー攻撃でダウンしたが、デモは自然発生的に続いた。私は江戸時代の傘連判状の一揆を連想した。

四日、私は再びアーティストや詩人たちに会った。彼/彼女たちは九月末の抗議活動に会わせたパフォーマンスの準備をしていた。その中に詩人でパフォーマンス・アーティストの三木(サンムウ)がいた。彼は武蔵野美術大学を卒業して、日本で仏像の修理に携わっていた。天安門事件以降、彼は芸術のテーマを「戦争、虐殺など人間に対する不合理なもの全て」とした。

彼は香港に帰ってから、様々な芸術祭など主宰した。数日前、一九六〇年代日本の学生運動や社会運動と今の香港の共通性に話が及ぶと、彼は「反植民化では共通するが、他は違う」と明確に語り、次のように言った。

「たとえ勝ち目がなくとも、尊厳ある生き方を求める。今日のようになったのは、ぼくたち大人の責任だ。若い人がどんどん捕まったら、俺たちが勇武派になる。」

これを聞き、私たちの友人で詩人の孟浪を思い出した。彼はこう述べた。

「詩は現場にある。詩人は現場にいる。詩的な正義は現場にある。これが豊かで生き生きとした常態になれば、すべての人が立ち向かう普遍的な常識になる。」

孟浪が生きていたら、きっと三木とともに現場にいることだろう。

5.むすびに代えて

帰阪する飛行機で読書灯を付けて劉暁波や龍應台の本のページをめくった。読みながら改めて香港の現状について考えた。

香港の状況は文字通り危機的である。確かに広範な市民が抗議運動に参加し、また支持しているが、その一方で社会の分断もあり、さらに家族の中に亀裂が生じているところもある。大陸への反感は強まり、例えば「普通話(共通語)」は拒否され、広東語が用いられている。ともに現場に身を置いた台湾の友人は中華民国のバッジを身に付け、大陸の人ではないことを示していた。

中国政府は建国七〇周年で十月一日の国慶節に向けて華やかに演出しているが、しかし、香港では「人民は帰って来た。希望は人民にある。変革は抗争から始まる。国慶ではなく、国殤だ」というスローガンの大規模デモが始まるという。このようの長期にわたって大規模なデモが繰り返される原動力は何であろうか? それは、日本では空気のような民主と自由への希求だと言える。

一〇〇日間で、逮捕者は約一五〇〇名、その三~四割が若者で、二百余名が起訴された。警察が発射した催涙弾は三一〇〇発に及び、負傷者は無数で、抗議自殺者まで出た。

若者が命を懸けて訴えるものは何だろうか? たとえ釈放されても、逮捕歴は就職などで極めて不利になる。それにも関わらず若者は抗議する。

ふと、魯迅の言葉が脳裡に浮かんだ。

「そうだ。若者の魂は私の目の前に屹立する。彼らはすでに粗暴になり、あるいは粗暴になろうとしている。けれども私はこれら血を流し、痛みに耐えている魂を愛する。なぜならば、それは私が人間の社会にいること、人間の社会に生きていることを感じさせてくれるからである。」(『野草』「まどろみ」一九二六年四月十日)