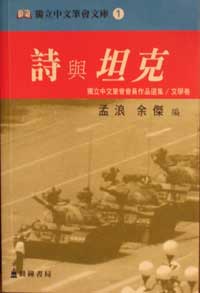

一、「中国の太宰治」陳希我

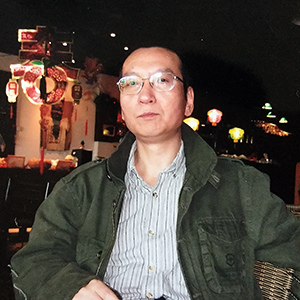

◀陳希我氏の近影

陳希我という、中国では希有な知日派の作家がいる。太宰治の魂を受け継ぎ、人間の繊細な内心に鋭く切り込みつつ、社会の深層を明るみに出すラディカルな作品を次々に発表している。それは沈滞し萎縮した中国文壇に活を入れるもので、倉橋健一先生が示す太宰の「がらっぱち」な「文学の骨法」に通じるものである(産経新聞、二〇一三年八月二日)。

そのため、彼は「中国の太宰治」と呼ばれ、中国の文壇で極めて特異な存在となっている。ただし、陳自身は作家として自己規定することなく、画家や学者としても活躍しており、ディレッタンティズムが横溢するタフな「太宰」である。

多彩な活動の中でも、至純を求める芸術精神は一貫している。その一方で、根底には死の陰に浸潤された生の憂愁に彩られた世界がうかがえる。彼の視線は人間の深奥に潜む息苦しいほどの心髄にまで及び、捉えがたい本質を鮮やかに剔抉している。

しかも、このような視線は、他者だけでなく自分自身へも向けられ、おのれの内奥を探索し、あるいは背後からじっと見つめる。そこには太宰の「とにかくね、生きているのだからね、インチキをやっているに違いないのさ」(『斜陽』)という醒めて透徹した眼差しがある。

その行間や紙背には辛辣な問題意識が潜んでおり、読者は思わず息をのまされる。読者はページを一枚一枚めくるごとに、精神世界のデモーニッシュな深層が一つまた一つと現れることに気づく。そして、個人とは何か、理性とは何かなどと考えざるをえなくなり、国家とは何かという問題へと導かれる。これにより、党の正統性を謳う歴史観や、それに伴うお仕着せの道徳観に彩られた中国の政治文化のヴェールが剥ぎ取られ、奥深く封印された深層が浮かびあがる。

こうして彼は、鋭敏なエスプリにウィットやユーモアを交えて、陳腐な決まり文句を羅列する政治の壁に向かい、執拗に問いかける。それはまた、飼い馴らされて、与えられた決まり文句をおうむ返しするだけの御用学者や、何もまともに考えようとせず懶惰に浸って破滅の道を歩む中国人に対する警鐘にもなっている。

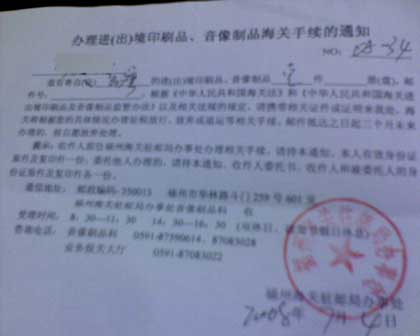

ところが、これは中国の宿痾を暴露し、党と国家の権威を根底から脅かすため、出版のたびに彼は論難に遭い、しばしば発禁処分を受け、出版者も連座で処罰された。『冒犯書』は二〇〇八年に台湾で出版されたが、中国の税関は過激な官能性や暗澹で憂鬱だという理由で没収した。これに対し、陳希我は地元裁判所に提訴すると、「国家機密に関わる」という理由で裁判は公開されず、鉄門をこじ開けることはできなかった。それでも、作家が法律に基づき提訴したのは、一九四九年に中国共産党が政権を樹立して以来、初めてのことだと注目された。

このような陳の本領は長編で、『我們的苟且(ぼくたちのかりそめ)』、『冒犯書(軽率な犯罪)』などの他に、評論集『日本人的表情』や文化論『日本向西、中国向東』という日本論もある。ここでは、日本論を取りあげ、彼の文学論や芸術論の考察は別の機会に行いたい。

二、日本論と中国批判のポリフォニー

陳の日本論は単純ではなく、日本というフィルターを通して中国を批判し、返す刀で日本にも斬り込む。彼は「カバーに嵌まる日本(原文は「套子日本」で、自閉する日本という意味が込められている)」という見方で日本の戦後レジームにおける歴史観を再検討するが、これは中国共産党一党体制の「歴史認識」と、それと裏腹になっている日本の歴史観への鋭い批判となっている。

彼の日本と中国を交差させるポリフォニックな論調は魅惑的で、読者は知らず知らずデモーニッシュな暗部へと引き入れられ、気がつくとハッとさせられる。つまり、日本批判と思いながら、知りたくもない中国政治のブラックボックスの奥深く封印された真相を目の当たりにするのである。

このため彼は、知日派にかこつけて「漢奸(売国奴)」というレッテルを貼られる。彼は決して親日派ではないが、その違いなどおかまいなしである。

さらに彼は密告され、嫌がらせも受けている。関係者まで「陳希我とは一線を画せ。でなければ、お前もひどい目にあわされるぞ」と脅迫されている。

このような陳希我が、「君とぼくとの間にあるこの安酒よ!──村上春樹氏への手紙」というエッセイを、香港の『陽光時務週刊』二〇一二年十月十一日号で発表した。それは、九月二八日に村上春樹が朝日新聞で発表した特別寄稿に対する、陳希我の応答である。

つまり、村上が、尖閣諸島をめぐり反日感情が激化し、中国の書店から日本人の著書が一掃されるという状況を「安酒」に酔っ払うようであると指摘し、「国境を越えて魂が行き来する道筋」を「作るために、多くの人々が長い歳月をかけ、血の滲むような努力を重ねてきたのだ。そしてそれはこれからも、何があろうと維持し続けなくてはならない大事な道筋なのだ」と提起したことに応ずる形で、陳希我が「手紙」を書いたのである。しかし、その中には日本論を通した中国批判だけでなく、中国に対する日本の姿勢への問題提起もあり、まさに日本論と中国批判のポリフォニーになっている。

その中では、一年前の九月十一日、日本政府が尖閣諸島を国有化し、反日デモが各地で勃発し、約百都市に広がる日本企業が襲われ、その一部は暴徒化し、デパートを破壊するなどした事件の内実に迫り、そこでいくつもの動きが絡みあい、重なりあっていることも明らかにされている。

日中関係は「政冷経熱」と政治を棚上げにして、経済から文化まで交流を展開してきたが、この一年間はこれさえ冷え込み、今や「政冷経冷」となっている。しかし、陳の「手紙」を読むことで、この状況を把握するための手がかりが得られるであろう。

三、「君とぼくとの間にあるこの安酒よ!──村上春樹氏への手紙」を読む

陳は「ぼくの気持ちはとても複雑です」といいながら、書簡体の短いエッセイに反日デモの複雑で重層的な内情について、凝縮した表現で、しかもダイナミックに明らかにしている。ここでは、大きく四つにまとめて紹介する。

(一)作家と政治の関係

陳は、まず作家と政治の関係は「民主主義国家と非民主主義国家では相違して」おり、前者では「作家は政治に無関心」でいられ、さらに「政治に関心を持つ方がよりすばらしい作家」と見られることもあるが、後者の中国では「政治を漠然と見るような贅沢」はなく、「政治に無関心の作家は偽りの作家で、政治に関心を持ってこそ真の作家になる」と述べる。中国では政治は中国社会の隅々にまで染み渡っており、それから逃れられない。むしろ、強権的な恐怖政治により瀕死の状態に置かれているとさえ言える。だからこそ、これを突き抜けて政治に関心を持てるなら「真の作家」となれるのである。

そして、陳は「いつの日か、政治の恐怖のない環境で作品を書く自由を享受したい」と願いつつ、社会の諸問題に積極的に関わる「スタンス」をとると表明する。しかし、そのリスクは極めて大きい。

だからこそ、村上が「我々はたとえ話す言葉がちがっても、基本的には感情や感動を共有しあえる人間同士なのだ」と述べたことについて、「甘い考え」と異論を提出する。

実際、知識人や作家は、戦時中は「文化的な使者」として「筆を携えた部隊」の一員となり、現在でも、ナショナリズムに興奮し、「国家」や「民族」を超越できない。「公共知識人(公共的な問題に取り組む知識人)」でさえ、尖閣諸島をめぐる問題では口をつぐむ「失語症」にかかっている。

たとえ「国家」や「民族」のイデオロギーを超えることができても、「理想」は超えられない。知識人は「天性の左翼」のようなところがあり、「革命」に燃えあがり、巻き込まれやすい。

日本でも、一九六〇年代には毛沢東思想に心酔し、中国研究者のほとんどが「新中国の社会主義の夢」のとりこになった。その現実が次第に明らかになった後も、知識人は「中国の民衆の苦難に、どれほど声を上げてきたでしょうか?」と、陳は問いかける。そして「大江健三郎先生が声を上げたようだが、それはどのような声だったのでしょうか? 日本政府を貶めつつ、中国共産党一党体制を讃えただけではないのだろうか?」と指摘する。

このように作家と政治の関係を切り口に、中国の「恐怖政治」批判が、見事に日本知識人批判へと展開されているのである。

(二)中国民主化で道義に欠ける日本における知識人のあり方

前述の「大江健三郎先生」について言えば、石平も指摘している(『なぜ、日本人は日本をおとしめ中国に媚びるのか』WAC、二〇〇九年、七九頁)。即ち、二〇〇九年九月十一日、大江は、李長春中国共産党政治局常務委員・宣伝思想教育担当(当時)に会い「両国の前世代のリーダーが切り開いた日中友好関係を、いっそう大切にすべきだ」と「まるで政治家のような発言を行」う一方で、「『(国家の重点施設で愛国主義教育の拠点である南京大虐殺)記念館』の展示品に対して『百回以上も頭を下げた』以外にひと言も発しなかった」という。

これは一例であり、陳は、二十年以上も、このようなことを思わされてきた。

一九八九年、世界を震撼させた中国の「国殤」たる流血の天安門事件の時、彼は日本に留学しており、「日本政府が中国の民主化運動に手を差しのべなかった」ことを痛感した。同様の姿勢は今日まで続いている。実際、二〇〇九年の劉暁波(〇八憲章を起草して投獄されたがノーベル平和賞を受賞)の裁判では、十二月二三日と二五日に、十五カ国の外交部門が北京中級人民法院の前で抗議したが、その中に日本はいなかった。

それ故、彼は「世界の民主的な国々の中で中国の民主主義に関して最も道義に欠けているのは日本である」と批判する。そして、このような実状では、知識人の間でさえ「魂の行き来する道筋」などあり得るのかと考えるのである。

他方、中国の知識人を見ると、反日デモで「理性的な愛国」という官製のスローガンに賛同したのは、「腰抜けの知識人」であった。それは「理性」の名の下で反日デモの内側で渦巻く不満を押さえつけて「恐怖政治」を助ける役割を演じても、「自分の良心を堂々とごまかせるから」である。それは「“正当に”政府に飼い馴らされる」ことであり、これにより「腰抜け」なのをカモフラージュしている。だから、陳は「何とすばらしいことでしょう! 全く“理性”などろくでもないものです」と揶揄する。

ところが、この「理性」的な「腰抜け」が、日本の知識人には、進歩的、リベラル、穏健派などと受けとめられる。つまり「ろくでもない“理性”」が日中の間で呼応しているのである。

それでも、陳は「相も変わらず揺るぎない理想主義を持って、醒めたまなざしで自分を見つめ、批判し、文化交流の道筋をつむぎ合わせよう」と努める。それはまさに、村上のいう「血の滲むような努力」の積み重ねである。これは、本人だけでなく、関係者まで脅迫される者の言葉である。だからこそ、村上に対して「どうか報復的行動をとらないでいただきたいということだけ」では問題は解決できないと提起できるのである。

しかも、専制体制下では、実際の「血の滲む」努力が戦争賛美のために使われてきたとして、次のエピソードを紹介する。

ぼくは子どもの頃に読んだ本を思い出します。一九五八年、大陸側の共産党と台湾の国民党が金門島の争奪で激戦しました。大陸側の軍用電話ケーブルが砲火を浴びて五メートルも切断され、数人の少年が手と手を結び、自分の体で電話を繋ぎました。その一人は「電流が一人一人の体を通ったとき、みんなしびれて、筋肉が痙攣し、頭がガンガンしたけれど、我々は歯を食いしばって頑張った」と述懐しました。

そして陳は、「彼らが血を滲ませるほどして繋いだのは、戦争の『道筋』でしたが、ぼくたちは、平和の『道筋』のために、そのような努力ができるでしょうか? 当時の劣悪な教育により、安酒に酔ったような少年の行動が生まれましたが、今の時代の『安酒』から、ぼくたちはもがき出られるでしょうか?」と問いかける。それは、「血の滲む」ことをめぐり、中国はどれほど変わったのかという点と、日中の間で捉え方がかけ離れている点に対する二重の問題提起である。

このように現状は絶望的である。しかし、陳は「できることを願うばかりだ」と提起する。これは絶望を見据えた上での希望で、タフで強靱である。

(三)民衆から噴出する不満と民主化の課題

陳は、中国という「非民主的な腐敗大国において、外交であれ、内政であれ、あらゆる問題は政治問題であり、また死活問題にもなっています」と述べる。つまり、いかなる問題でも重大で敏感だとされかねないのである。

その一方、「大国とは言え、ただ政治大国でしかない」中国では、「例えば、GDPは政治の下でのGDPで、しかもGDPの数字に後押しされて、中国の政治はますます横暴になり、安酒に酔い痴れて世界と対話できなくなっている」という状況である。確かに、一九八〇年代には、世界と融和し、発展した先進国に学ぼうという認識が共有され、特に日本がモデルにされていた。

しかし、近年では「中国の特色ある」という表現でカモフラージュしながら、「西側が中国のあら探しをあれこれして、批判する時代は過ぎ去った」などと、「経済成長で有頂天」になっていて、そのような「民衆の気分の底には、金持ちになったという幻覚がある」と指摘する。「大国」になったという「幻影にのぼせ上がり、諸外国が協力・支援したことを忘れ、極端で幼稚な民族主義に凝り固まり」、国内の矛盾を国外に転嫁している。海外への拡張の動きは、その現れである。

そして、これを警戒しつつ、陳は、次のように洞察する。

このような変化は微妙かもしれませんが、深刻な変化です。だから、今回の「反日」デモは、中国当局が主導した官製デモかどうかは、それほど重要ではなく、問題なのは、その根底にある民衆の感情の噴出なのです。

ある都市では「殴打、破壊・略奪分子」の容疑者が四十数名も拘束されましたが、その中の十七名は「釣魚島(尖閣諸島)」がどこにあるのかさえ知らないという笑い話が伝わっています。でも、ぼくは笑うに笑えない気持ちでした。

つまり「釣魚島」は、彼らの檜舞台でしかないのです。日本への不満の背後には、内政への不満が「暗躍」しているのです。今日の中国では、個人にも、社会にも、国全体にも、横暴な雰囲気が充満しています。

つまり「反日デモ」は、普通選挙がまだ実現されず、国政に参加できないため、不満を表明できない民衆が、その「鉾先を変えて横暴な振る舞いを実行しただけ」なのである。言わば「うっぷん晴らし」で、その対象は、表面的には日本だが、また同時に内実は中国政府である。

それ故、中国政府は、民衆に「反日」を「焚きつけて利用する」が、「その火が自分に向かってきて、自分自身を滅ぼすことを恐れ」ている。それは偏った愛国主義教育や報道の結果でもあるが、その「ツケが内政に回ってくるのを恐れて」いるのである。

(四)「国境を越えて魂が行き来する道筋」は可能か?

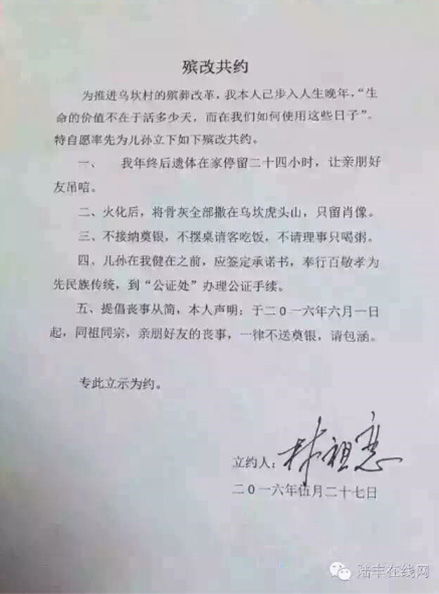

◀2012年、湖南省。横断幕は「国家の領土の回復──釣魚島? エイ! 城管(権力乱用の象徴)と汚職役人にやらせろ」

反日デモの「うっぷん晴らし」や「釣魚島事件」の裏で、中国民主化のプロセスを推し進めようとする人が多く、これを見過ごしてはならない。

香港の古思堯は、その一人である。彼は二〇一一年九月、中国の国旗を燃やして一党独裁に抗議したが、翌年八月一五日には尖閣諸島に上陸した。それは現体制への怨念と過去の戦争の怨念が密接に絡みあっていることの現れである。

陳も「正直に言えば、ぼくもその一人です」という。そして彼は、これは「没落から崛起(勃興)へ盛り返そうとする」近現代の歴史の所産であると捉える。つまり「反日」感情の底流にはアヘン戦争や日清戦争から何度もなめさせられてきた屈辱感や憎悪、そこから盛り返そうという心理がある。

その上で、彼はさらに深く洞察を進め、専制体制にとって「崛起」は現在の一党体制を合理化する理由にもなっていると述べる。つまり、現体制により「崛起」ができたのだから、その偉業を十分に理解し、現体制も偉大だと認めなければならないということである。

「没落」し、ずっと外国の圧迫を受け続け、亡国の危機に瀕した中国にとって、まず「国」が存在し、この「国」があってこそ「民」が存在しているというのである。そのため「国」の「崛起」は絶対的な「確固たる道理」となっている。そのため、これに対する異論や批判は断固として排撃される。それは、先述したとおり「公共知識人」でさえ「反日デモ」では「失語症」にかかったほどであった。

しかも、絶対的な一党体制下で、党を軸とした血縁、地縁の政治が広がり、その中で利益分配の争奪が繰り広げられている。「腐敗大国」と称される所以である。

それでは、このような中国と日本は「一体全体、平和共存できるのだろうか」と、陳は問いかける。ここでも日本への問題提起とともに中国への鋭い批判が込められている。

さらに、陳は、村上が「我々は他国の文化に対し、たとえどのような事情があろうとしかるべき敬意を失うようなことはない」と述べたところに注目し、その「慎重な言葉づかいの中から、避けがたい日本の立場がかすかにうかがえる」と指摘する。まさに無頼派「太宰治」の面目躍如である。

恐怖政治の「腐敗大国」、「極端で幼稚な民族主義」で「国内の矛盾を国外に転嫁する」中国に対して「敬意」を保つから、国際社会の中で民主化に関して「最も道義に欠ける」ことになるのである。

まして、中日韓という東アジアの「共栄」など「幻想」で、それぞれは「覇権のかじ取り」を「夢見て」いるだけではないかという。村上が「東アジア地域における最も喜ばしい達成のひとつ」として「固有」の「文化圏」が形成され、「我々はたとえ話す言葉が違っても、基本的には感情や感動を共有しあえる人間同士なのだ」というのはもっともだが、それでも「同士」や「共有」には疑問符を打たざるをえないのが現実である。

その上で、陳は村上がエルサレム賞授賞式(二〇〇九年二月一五日)で、「高くて固い壁」にぶつかり「壊れる卵」という比喩で強権体制に抵抗し続ける者を評価し「私は常に卵の側に立つ」と表明したことを取りあげ、自分は中国にいる中国人として「卵の側」に属するべきだろうと述べる。ただし、陳は「自分には自信がない。ぼくは他人にも、自分にも絶望しています」と吐露し、それに加えて「他人が自分を救うなんて、少しも望んでいません。特に日本からは」と付け加える。これは、太宰が「人間は、しばしば希望にあざむかれるが、しかし、また、『絶望』という観念にも同様にあざむかれる事がある」に通じるものである(「パンドラの匣」)。

このように陳の「手紙」には、いくつも重いメッセージが込められている。「国境を越えて魂が行き来する道筋」を論じるためには、それをしっかりと受けとめなければならない。

四、座視するには忍ばざるものがある──太宰を再評価した三島由紀夫を手がかりに

それでは、陳のメッセージに、どのように応えたらよいだろうか? 日本の文学界を見渡した時、三島由紀夫だと考える。

当初、三島は太宰への嫌悪を表明していたが、しかし晩年になると変わった。一九六八年、三島は一橋大学でのティーチ・インで「私は太宰とますます対照的な方向に向かっているようなわけですけど、おそらくどこか自分の根底に太宰と触れるところがあるからだろうと思う。だからこそ反発するし、だからこそ逆の方に行くのでしょうね」と発言したエピソードが伝えられている。この「根底」には「インチキ」を嫌い、真実を追い求める生き方があると考える。

また、私は先述した倉橋先生の評論に触発され、最晩年の随想「如是我聞」のページをめくると、次の文章が目に入ってきた。

私は、或る「老大家」の小説を読んでみた。何のことはない、周囲のごひいきのお好みに応じた表情を、キッとなって構えて見せているだけであった。軽薄も極まっているのであるが、馬鹿者は、それを「立派」と言い、「潔癖」と言い、ひどい者は、「貴族的」なぞと言ってあがめているようである。

世の中をあざむくとは、この者たちのことを言うのである。(「如是我聞」一)

まさに「太宰文学の骨法」が迫ってくる。だからこそ三島は「触れるところ」を感じたのである。

そして、三島は、文革の暴力が中国全土を席巻していた時、川端康成、石川淳、安部公房との連名で、次のように訴えた(『決定版 三島由紀夫全集』第三六巻、新潮社、二〇〇三年、五〇五頁)。

政治権力の恣意によって学問芸術の自律性が犯されたことは、隣邦にあって文筆に携わる者として、座視するには忍ばざるものがある。(中略)われわれは、学問芸術の原理を、いかなる形態、いかなる種類の政治権力とも異範疇のものとみなすことを、ここに改めて確認し、あらゆる「文学報国」的思想、またはこれと異形同質なるいはゆる「政治と文学」理論、すなはち、学問芸術を終局的には政治権力の具とするが如き思考方法に一致して反対する。

日本だけでなく世界的に文革のプロパガンダに影響されていた時代、このような声明を発表した作家は稀である。それができたのは、「インチキ」にごまかされず、真実を見極める透徹した炯眼とともに、「座視するには忍ばざるものがある」という気概も備えていたからである。

現在の中国では、文革の再来のようだと呼ばれている。このような状況において、太宰や三島のような作家が現れ、陳希我と応答しあうことを切に願う。