ややもすれば誤解や不安や偏見が幅をきかせる社会の空気の中で、楽しく痛快に過ごす秘訣、それはクリエイティブな人や作品たちと接すること。その創造行為が現在進行形なら、なおさら刺激的だ。

とはいえ、現代アートに関しては、創作やパフォーマンスの場に「居合わせる」機会は、無いことはないまでも限られている、というのが、一般の見方だろう。だが、この夏に目にした展覧会は、ちょっとした例外だった。

無防備に開かれた行為の空間

まずは、100人を超えるアーティストが関わったと言われる、「夜走黒橋」から。この黒橋とは、北京の東北郊外の黒橋芸術区のこと。その一角にある、公衆トイレ跡を改修した、10平米ほどの何の変哲もない部屋が、この夏、表現活動のためのアート・スペースとしてさまざまなアーティストに開放された。参加を表明したアーティストは展示期間中、日替わりで夜間ここを訪れ、それぞれのアイディアを自由に発揮して作品を発表。ルールはかなり緩く、必要であればそれ以前に展示されていた作品を取り去っても、壊しても、塗り替えても、放置しても構わない。展示スペースそのものさえ保つのであれば、壁や床へのかなり大胆で過激な利用さえ許されるのだ。完全にオープンなスペースなので、夜間でさえあれば時間の制限なく創作活動ができる反面、警備も皆無なので、作品の安全どころか、作家の安全さえ保証されない。

▲舞台となった空間。亀裂は描かれたもの(筆者撮影)

企画を手掛けた崔燦燦によれば、今回のアクションには、著名アーティストの艾未未や王慶松、汪建偉、何雲昌らや、北京で活躍する日本人アーティストの清水恵美などだけでなく、美術を専門としない地元の住民も自由に加わったという。あるアーティストがスペースの壁に公安局で実際に使われているものと変わらないライトをつけ、偽公安局を作ったところ、本物の警察関係者によって取り外しを強制された。だがその偶然であり、必然でもある無作為の介入さえも、表現の過程の一つとされ、最終的には取り壊しを命じた警察官も参加者にカウントされたのだった。

変化の果ての消失

この他にも、部屋中に自分の名前を書いたり、無数のBB弾を撃ち込んだり、部屋の内部すべてを石炭で埋めたり、またそれを取り去ったり、屋根の上に建造物を作ったり、といった行為がさまざまなアーティストによって次々と行われたらしい。7月に筆者が訪れた時は、床には香灰の山と無数のBB弾、壁には「描かれた」亀裂や香を焚いた跡、および延々と連なる作家の名前があった。

◀展示空間の床と壁(筆者撮影)

一連のアクションは6月1日から8月1日まで続き、展示内容が変わっていく過程は、マイクロブログ上で随時発表された。その「流動性」の極めつけの結末は、もっとも基本的なルールさえ破られ、展示スペースがアクションの終了を待たずに、廃墟に変わってしまったというもの。空間を取り壊す行為を「自分の作品」だと名乗り出たアーティストもいるらしいが、実際のところは公安や村人がとり壊しに関わった可能性も高く、真相はまさに「闇の中」だ。

▲壁の上部に描き巡らされた作家の名(筆者撮影)

形に残る作品やそのマーケット的価値ばかりに注目が集まる反面、創作の過程や表現行為そのものの動機や価値は見えにくくなりがちな現代アートの世界。忽然と消えた部屋は、その非物質的な側面を象徴する行為に完璧なピリオドを打つと同時に、ややもすると発展や治安維持などを名目に、個人の所有物や権利が暴力的に踏みにじられてしまう社会の傾向をもとても分かりやすく代言していた。そもそもこの空間の誕生を表すスローガンめいた言葉は、「私たちが空間が欲しいと言ったから、空間ができた」というもの。その冗談めいた言葉の裏の意味を噛みしめると、意図の有無に関わらず、空間の喪失が重い隠喩を背負わされることは自ずと明らかだ。そして改めて、市場や制度の枠組みからはみ出た表現行為の、中国における生存条件の厳しさを思わずにはいられない。

古典となったパフォーマンス

黒橋の例は、いわば展覧会そのものが偶然性に満ちた、予測不可能なパフォーマンスになってしまった例といえるかもしれない。一方、社会や人のあり方を切り取った、本来空間に押し込めることは不可能なパフォーマンスの内容を、敢えて画廊やアート・スペースといった既成の空間の中で展示するという動きも、近年は顕著だ。昨年は著名なパフォーマンス・アーティストの代表作を集めた展覧会が開かれたし、この夏はユーレンス現代アートセンターでも、謝徳慶の回顧展が開かれた。

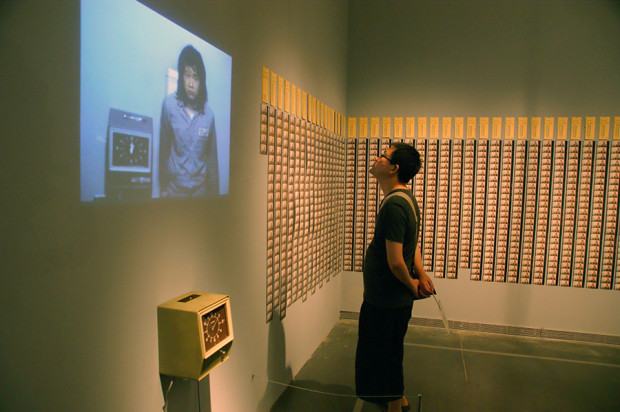

▲謝徳慶のパフォーマンス作品、「カードを打つ」。器械は当時のもの(撮影/張全)

▲毎日記録されたタイムカードと写真(撮影/張全)

会場では、1980年から1981年までの1年間、毎日同じ場所、同じ格好で1時間ごとにタイムカードを打ち、その様子をビデオとポラロイドカメラで記録した作品を展示。台湾からアメリカに渡り、14年間、非合法の滞在身分で暮らしつつ創作を行った謝は、この他にも、アーティストのリンダ・モンタノと丸1年間、紐で体をつないだまま生活したり、屋内に一切入らない生活を丸1年間送ったりと、「1年」を単位としたパフォーマンス作品を合計5つ完成させている。また1986年からは、13年間作品を一切発表しない「13年計画」を実施。2000年以降は完全に創作そのものを絶ってしまった。

パフォーマンス・アート作品は、ビデオ以外ではほとんど目に見える形に残らないことから、それがいかにセンセーショナルであっても、画廊を始めとするアート・スペースとは縁が薄いことが多い。だがこれらの展示は、そういったパフォーマンス作品でさえ、時を経ても色あせない価値が再評価され、権威あるアート・スペースで「回顧」される時代になっていることを感じさせた。

ストリーキングの祝祭

やはりこの夏、798の楊画廊で始まった厲檳源の「我有病(私は頭がおかしい)」展も、一つ一つの展示作品の合間に、厲のパフォーマンス・アートならではのほのかな狂気と遊び心が漂う、面白い展覧会だった。

◀厲檳源の「我有病」展の展示風景より コーラの気泡で膨らむ風船(撮影/張全)

そもそも、厲はこの春、裸で街を駆け回ったパフォーマンスの画像の流布によってネット上で旋風を巻き起こしており、オープニング日の会場も、多くの人で賑わっていた。その尋常ならぬ熱気が、本来ならとり澄ました感じの画廊空間に独特の「祝祭」ムードをもたらしていたことも、展覧会が印象深かった理由だろう。

▲同上、ペットの糞で描かれた「見た目は美しい」の文字(撮影/張全)

▲同上、お互いに水を飛ばし合う洗面所(撮影/張全)

海外、特にアメリカでは、中国語で「裸奔」と表現される、裸で外を走る行為「ストリーキング」はすでに40年も前に生まれ、存在感を獲得しており、もはや古典的なパフォーマンスの類に入る。だが中国の一般の人々の間では、まだまだ「裸奔」は新鮮味があり、そこに賦与される意味の不確定性も大きい。欧米でストリーキングが人気を博した1970、80年代もカメラやビデオカメラが普及した時代と重なるが、それでもストリーキングの画像が流布するチャンスは限られていた。だが今の中国はインターネット文化が花盛り。厲が発表したような、「作品」としてのそれに限らず、かりに「ちょっとした冗談」で行われたストリーキングであっても、ネット上に登場さえすれば、端末をもつ莫大な数の人々に目撃され、さまざまに解釈され、消費され得る。

こうなるとやはり、彼のパフォーマンスが画廊という限られた空間で「展示」され、「鑑賞」されることの意味を吟味せざるを得ない。パフォーマンスである以上、現場で鑑賞するのが一番刺激的なのだが、現実として法的に禁じられているストリーキングは偶然「目撃」されることはあっても、現場で「鑑賞」されることはない。通常なら、ネット空間に「偶然漏れ出る」ことによってしか、観衆の眼には入らないのだ。しかし、それではあまりに仮想的で、パフォーマンス行為が本来持つ熱気や現場のライブ感からかけ離れてしまう。今回の展覧会では、厲のストリーキングを記録したビデオは会場の一角で静かに流されただけだった。だが、それは厲の他の作品と並ぶことで、彼のもつアイディア全体との有機的なつながりを感じさせたし、ストリーキングを観る「観衆」との対置が視覚的に味わえる、という付加価値をもっていた。

もしかしたら、ホワイトキューブ、つまり既成の展示空間を飛び出したことを快とし、自らの存在意義の一つにもしていたパフォーマンス・アートは今、現実世界のいたるところに無限に広がるバーチャル空間を前に、自らの立ち位置を微妙に変えつつあるのかもしれない。少なくとも厲のパフォーマンス作品をまとめた今回の個展からは、社会から隔絶されているはずの展示空間が、むしろ実社会以上に社会とアートの関係を実感し、追体験する場になっているという逆説が感じられ、興味深かった。