「生まれ育った伝統ある四合院を守り、そこでふたたび暮らしたい」。ただそれだけを願い、あらゆる手をつくし、ときには体を張って、半世紀を闘い抜いた女性がいる。今年77歳になる馬秀明さんだ。そのきわめて平凡な願いは、たゆまぬ努力を経て、半分は叶えられた。だが、再開発の欲望がもたらす無情な圧力の下、半分は踏みにじられてしまった。

突然家を追われる

馬秀明さんと出会ったのは、9月7日に開かれた興味深い報告会でのことだ。主催は北京文化遺産保護センター。本欄はすでにおなじみの、北京の文化財を保護するため、絶えず果敢なチャレンジを繰り返しているNGO団体だ。会場には、1907年に建てられ、北京初の中国宮殿式教会とされている中華聖公会教会の遺跡内が選ばれた。中国と西洋のデザインを折衷した不思議な建築スタイル、古い建物の構造を残しつつ、明るく実用的なオフィスへと改装された天井の高い空間は、そこで語られた馬さんの、長大で複雑、かつ奇怪なエピソードに満ちた体験談と、どこかマッチしていた。

▲現在はオフィスとして使われている中華聖公会教会の内部(写真/筆者)

◀丸2時間、休憩も挟まずに話を続けた馬秀明さん(写真/筆者)

今年77歳、結婚50周年を迎えた馬秀明さんは、北京の紫禁城からもほど近い、かつての「皇城」内にある、北河沿大街の四合院で生まれ育った。近所には小川が流れ、その両側には芙蓉の木が植えられていたという。馬さんの家族が住んでいたのは、その一帯の多くと同じく、四つの棟が中庭を囲む伝統家屋、四合院だった。ある統計によれば、1949年当時の北京市の常住人口は約420万人。つまり現在の5分の1ほどで、都心の人口密度も今よりずっと低く、かりに雑居状態の四合院でも、1つの敷地に2、3家族が住む程度だったという。つまり、当時の北河沿大街は、自然と人の暮らしが調和した、理想的な住環境を保っていた。

1949年以降、個人の不動産は徐々に公有化へと向かった。1958年には国が代わりに個人の家屋を経営管理し、個人に貸し出す形の「経租房」が普及。やがて1966年に文革が始まると、紅衛兵が跋扈し、馬さんの家は、3日以内の明け渡しを命ぜられた。財産を没収され、着の身着のままで家を出た馬さんは、職場に寝泊まりすることを余儀なくされる。新中国にはかつて、結婚すると住宅が分配される制度があり、馬さんも1963年に結婚していたが、事情により、まだ家は分配されていなかった。やがて夫婦は職場が馬さんの夫に分配した北京大学内の単身男性用宿舎に住むことになったが、トイレが共用だったため、馬さんは夜、用を足すのもままならなかったという。

取り返したが故のジレンマ

文革終了後の84年、景山の不動産管理所を通じ、馬さんに北河沿の家の財産権が返還されることになった。だがそれには、公証を行った上、維持と修理の費用から得られるべき家賃を差し引いた金額、768元を支払わねばならなかった。馬さんの給料がひと月75元だった時代のことだ。しかもすでに、北河沿の家は他の住民で占められており、借家人となる彼らとは、以下のような取り決めをすることが強いられた。それは、家賃値上げの禁止、家屋の修繕の責任は馬さんが負うこと、住民を追い出すことの禁止、だ。つまり馬さんは、追い出された自宅にふたたび戻りたいだけなのに、巨額の金を払わねばならず、家屋の修繕を義務付けられながらも、自分は当面その家に住めないという不条理を受け入れねばならなかった。かりに親戚から借金をして何とか権利を取り戻したとしても、低い家賃収入に甘んじつつ、返済のプレッシャーに耐えなければならない。

だが果敢にも、馬さんは大金を払い、家の権利を取り戻した。いわば、売り払ってもいない家を買い戻したような形だった。馬さんの背中を後押ししたのは、文革中に味わった「帰る家がない」というつらさ。だが、せっかく手に入れた家は、馬さんの期待を見事に裏切った。かつては整然とし、温かみのあった生家は、すでにボロボロで、違法な建て増しも目立ち、馬さんの心を凍りつかせた。きちんと考慮されていた風水も、壊滅的な影響を受けていた。

さらに馬さんの頭を悩ませたのは、7世帯あった借家人が、いずれも家賃を払いたがらなかったこと。彼らを強制的に立ち退かせることは禁じられており、かといって、居住権を手に入れようとしても、不動産管理局はそれに応じない。馬さんは自分が大きな負担を背負ってしまったことを実感した。

寝耳に水の取り壊し

やがて、さらなる不運が馬さんを襲った。馬さんの敷地を含む北河沿一帯の四合院を取り壊す計画が明るみに出たのだ。隣接する敷地では、文革中にビルが建てられていた。今回の取り壊しは、その隣にもビルを建てるためのスペースを確保するためだった。すでに伝統的な景観は崩れているのだから、その周辺だって崩しても大丈夫だろう、というロジックだ。6階建ての建物を建設するというそのプランは、すでに区や市の規画委員会の許可を得ており、当時の市長、陳希同の許可を待つだけになっていた。

だが実は、該当するエリアは本来、明清時代の伝統的な建物の保護が義務付けられ。建物の高さ制限も厳しいはずの地区だった。有名な建築学者の侯仁之氏も一帯の四合院の取り壊しには激しく反対した。馬さんは人民代表大会の代表、政治協商会議、文物局、規画局などを次々と訪ね、計画の撤回と高さ制限の適用を求めた。

だが、訴えは聞き入れられず、92年、とうとう危険家屋であることを理由に、馬さんの所有する家は取り壊しの対象となってしまう。しかも、長年の居住権争いが裏目に出て、補償をめぐる話し合い、ひいては日時の予告さえないまま、馬家の歴史ある四合院は「見せしめ」的に、いの一番に取り壊されたのだった。同じ頃、近所の100本もの古樹も、夜中に無断でこっそり切られてしまった。そこで馬さんは、中央紀律検査委員会に、100本の古樹が許可なく切られた件、建物の取り壊しが所有権の侵害であること、そして、保護地区にビルを建てることの違法性を訴えた。

馬さんは、中国で「民主党派」の一つとされ、知識人をおもな支持基盤とする九三学社に属していた。九三学社の成員にも共産党の政策の擁護は義務付けられていたものの、特殊な存在ゆえ、学社の成員の主張はそれなりに重んじられる傾向があった。そこで馬さんは学社を通じ、人民代表大会の代表にも働きかけるが、デヴェロッパーが態度を変えるまでには至らなかった。それでも馬さんは自らの家に住む権利と、断りもなく家屋を取り壊したことへの謝罪を求め続け、金銭的な賠償だけを提示する和解案には応じなかった。

最後は「座り込み」で対抗

他のあらゆる方策が無駄だと知ると、馬さんはそれまで「効果は望めない」と敬遠していた司法制度、つまり裁判を通じて訴える手段を取った。だが、何度も足を運んでも、起訴の条件を満たさないとして、相手にしてもらえない。何度も陳情を繰り返し、最後には国の最高裁判所にも通うが、一度もきちんとした回答は得られなかった。

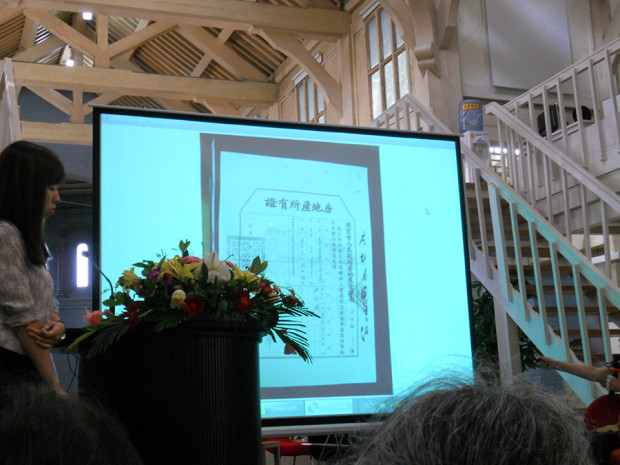

▲馬さんの家の不動産所有証。解放初期はまだ「房地産(家屋と土地の財産)」という言葉が使われ、土地の所有も明記されていた(写真/筆者)

それでも馬さんは、集められるだけの関連文書や証拠を集め、自らの権利を主張し続けた。そして、開発側の会社の性質や、その海外との合弁という肩書が嘘であることを突き止めた。やがて、その会社に再開発をめぐるトラブルを片付ける義務があることを知ると、積極的に自らの権利を主張。また、土地の使用権の登記も試み、申請の書類が受理されたことを、自らが使用権を有することの重要な証拠とした。最後の切り札として、国内外のメディアへの露出も怠らなかった。だがそこまでしても、基本的な情況は変わらなかった。

▲馬さんの家があった一帯、高級住宅地の予定地に(写真/張全)

▲開発の名目で、樹木も大量に伐採(写真/張全)

2011年4月、万策つきた馬さんはより直接的な行動に出た。持ち家のあった敷地は、当時すでに番地を記したプレートが取り払われ、更地となっていたが、そこに無理やり門を作り、番地を表示したのだ。やがてデヴェロッパー側がそれを壊すと、また懲りずに同じものを作った。これではイタチごっこで埒が明かない、と感じた馬さんは、いっそのこと、同じ問題を抱える隣人たちとともに、現場での座り込みを開始。座り込みは21日間に及んだ。馬さんの境遇に同情したり、同じ問題を抱えたりしている支持者が、200人から300人ほど集まり、その場は不動産の権利の保護をめぐる、ちょっとした情報交換の場になった。やがて公道の占拠を理由に追い払われるが、それでもひるまず、馬さんたちは敷地をかこっていた壁を倒し、土に埋もれていた家の土台を自らの手で掘り起した。見知らぬ人が次々と援助の手を差し伸べ、物乞いまでが励ましてくれたことに、馬さんは感動した。

まさに体を張った抵抗だった。馬さんを支持していた高齢者の中には、倒れて救急車で病院に運ばれた人もいた。だが一方の行政側も強硬な手段に出、道路工事を装って道路の両端を通行止めにすると、夜中の2時、暗闇にまぎれて取り締まりを行った。都市の秩序維持を任務とする城管や公安など、複数の職責の人々が駆けつけたという。敷地はやがてふたたび塀で囲われ、その塀には「和諧(調和、協調)」の文字が。だが言葉の意味とは裏腹に、塀の上には監視カメラが設置された。

擬古四合院で妥協

そんな一連の努力、九三学社に属しているという独特の背景、そして区の委員会書記への書簡での働きかけなどが功を奏してか、やがて馬さんとデヴェロッパーとの話し合いの場が設けられる。だが、補償の内容は受け入れ難く、妥協には至らなかった。

争いの過程で馬さんは強い憤りを覚えた。デヴェロッパーがいかに暴利をむさぼっているか。なぜ、不動産の管理を任務とする不動産管理局がかくもデヴェロッパーを制御できないのか。個人ではまず不可能な開発、つまり容積率や古都の景観をめぐる都市計画関連の法規を無視した開発が、なぜデヴェロッパーには可能なのか、といった点についてだ。ふたたび陳情も始め、法制弁公室や規画局を訪問。「この問題は民衆が監督をしている」と訴えた。

そんな曲折を経て、開発側はやっと、元の敷地に擬古的四合院を建て、馬さんへの補償とする、という解決案を示した。父母から受け継いだ本来の家屋が戻ってくることはもともと望むべくもなかったため、馬さんはその案を受け入れることにした。四合院の伝統的な景観は回復されること、かつて住んでいた敷地に戻れることを慰めに、馬さんの「家」をめぐる50年におよぶ葛藤は終わりを告げたのだった。

住宅政策の激変の縮図

半世紀にわたる努力を経て、先祖から受け継いだ土地に戻ることができた馬秀明さんの体験談は、古い民家の保護とそこに住む権利をめぐる、北京の現代史の縮図でもある。2時間前後に及ぶとても長い報告には、いくつかの大事な意義があった。

まずは、解放後の北京の住宅政策の流れが、その体験を通じて総括されていたことだ。また不動産をめぐる事件を軸に、元家主の家柄という背景を持った者が解放後の中国において置かれた境遇が語られていた。さらには、現在の中国では、解放以来の個人の不動産の権利を回復し、守ることが、簡単ではないまでも不可能ではなくなっている、という事実が、実際のノウハウと共に報告されていた。

そもそも、今回の報告会の表向きの目的は「法律知識の普及」。そして、その聴衆には、同じく四合院の家主で、馬さんの経験に学ぼうと考えた者が多数含まれていた。無法な取り壊しや再開発計画を前に、不動産をめぐる権利の侵害に直面している人たちだ。彼らに実用的なノウハウを伝授しながら、一緒に古都の景観と伝統住宅に住む権利を守っていこう、と励ますのが、今回の集まりの一番のねらいだったといえる。報告後、会場に響き渡った大きな拍手は、その目標がしっかりと達せられたことを実感させた。

人権保護団体アムネスティが用いている呼称によれば、彼女は居住権活動家の一人とも言えるかもしれない。だが、不法な取り壊しに直面した多くの他の活動家とは異なり、彼女の場合、夫との結婚を経て、活動期間中の住居は確保できていた。だからこそ、長期の闘いに耐えられたともいえる。その間、彼女は住宅の没収、支給、払い下げ、破壊、弁償などの波乱に満ちた行政側、開発者側の対応を経て、解放後の住宅政策の混乱と未成熟がもたらしたさまざまな問題を体現、象徴させられたのだった。