▲1948年、独立後初のインド音楽会議、二列目に先の長老(1920年代生)の若かりし姿がある。右から四人目にシタールの巨匠故ヴィラヤト・カーン氏、その左にサロードの巨匠アリ・アクバル・カーン氏、その左が故ラヴィ・シャンカル氏。その左に著名な声楽家、タブラ奏者をおいて、左の者を指で突いてニヤニヤしているのが、インド・オーボエ(Shahnay)のビスミラフ・カーン氏で、その左で突かれてシャッターの瞬間顔も体も歪めてしまったのが筆者の師匠、故イルヤス・カーン師。ラヴィ・シャンカル氏の腕組みとは、比較にならないお人好しだ。今ではネット上で配信されている画像だが、かつてはここに写っている者のみがプリントを所有した。筆者の師匠は、何と日本に持って帰っての複写を許可してくれた。筆者が万が一紛失してしまったとしても、「それが運命(インシアッラー)」というような人物だった。

「ラーガ旋法」の概念

筆者は、かれこれ45年インド音楽と向き合っているゆえに、語ることは尽きないが、本編では、北インド古典音楽の現状のみに絞ってお話させていただきたい。

中世までのインド古典音楽は,非常に長い年月をかけ少しずつ変化発展してきた。中世以降は今日の南北2大音楽体系に大別されるが、それらの共通の土壌、言わばひとつの音楽体系が形作られたのは、おそらく紀元前数百年、または千数百年前から、おおよそ10世紀頃迄のことである。この音楽の決定的な特徴、すなわち、隣接する音楽文化圏である、中央・西アジア音楽文化圏、及び東アジア音楽文化圏との比較の上で明らかに異なる個性をあげるならば、「旋法ラーガの理論」と、「拍節法ターラの理論」である。これらは、非常に高度な論理によって構築された「概念」である。しかし、日本を含む海外の研究者のみならず、現地インドの研究者、解説者、音楽家自体がこの「概念」を理解しなくなっている。これが、インド古典音楽の決定的な行きづまりの元凶であり、この後の形骸化していくだろう懸念の最大の要因である。

今日の多くの人々は、老若男女を問わず「概念」という思考の枠組みを最早ほとんど理解しないかも知れない。「概念」に取って代わった「観念」でさえも自覚をしていないばかりか、それが管理監督していた「感情、気分」さえも無秩序に飛び回り、単に対人関係やしがらみに押さえつけられながらバランスを取っているので精一杯なのかも知れない。勿論、「観念」の替わりに、理論、理屈、情報、知識で自制している人も多いが、「概念」から見れば似たようなものだ。

しかし、インド音楽を理解する為には、「情感」から「観念」、そして「概念」へと掘り下げて理解せねばならない。それによってようやく「概念」という幹から分かれ出た「観念」という太枝を知り分かり、「情感」の枝葉を理解できるのだ。この問題は、今日の日本人のみならず、当のインド人にも大きく関わってくる。当然、インド古典音楽の現状と将来についても全てこの問題が大きいのは言うまでもない。

世界規模のネット辞書のwikipediaで「概念」を見ると、僅か数行に意味のある表現が在る程度で、他は従来通りの分かりにくい文言や、誤解を与えかねない文言の羅列であった。その僅か数行のマシな文言を要約して引用させてもらうと、

「概念」は、「翻訳」というものが成り立つことでその存在を容易に知ることが出来る。つまり「Dog=犬」という翻訳は、英語母語者と日本語母語者で共通した「概念」が存在するから成り立つのだ。つまり「同じ概念」を異なる言語で表現しているのだ。これは大変分かり易い説明だった。ところが、その後がよろしくない。

「従って、概念に於いては、個々の個性が無視される」かのような文言であった。当然、「犬」という概念とその定義の中で「犬種」を語ることは無用であり、ましてや「我が家のポチやお隣のハチ」について語る必要はない。

しかし、自己中心的な感覚や被害者意識や損得感情を強く持つ人間が、wikipedia のよろしくない文言を読めば、「概念」など不要だと思うことだろう。とんでもない本末転倒だ。そもそもそれは、「無視される」という書き方で「被害者意識」を煽るからであり、このようなことは日本でもインドでもこの十年二十年で急速に増した。また、「概念」は、そもそも「不偏的、普遍的」であるがゆえに「抽象的」だが、「もぐりの似非概念」が幅を効かせた結果「抽象的概念」などというおかしな表現も生まれた。そして「抽象的」も「漠然としていて解りにくい。それぞれをしっかり見ていない」の次元に貶められた。悪気や作為の有無はともかく、このようにして「概念」は間違って伝えられ、そして淘汰されてきたのだ。

より良い解説であるならば、「概念においては、あらゆる個性が認められ含まれる」と言うべきだ。従って、「犬は、呼べば返事をし、お手をするものだ」は、「概念」に含まれない。それは、そのような犬しか知らず、認めない者の「観念」に過ぎない。しかし、「概念」では、「お手をする犬」も「しない犬」も全て「犬」として認められるのだ。普遍的、不偏的に平等にだ。この思考を捨ててしまえば、喧嘩、トラブル、戦争が起こるのは間違いない。後はそれを何で歯止めを掛けるか?の問題にすり替わるだけだ。

この「犬」と同じようにと言ったら、インドの師匠は眉をしかめるかも知れない(インドで犬は冷遇されている)が、インド古典音楽の「旋法ラーガ」と、「拍節法ターラ」は、、非常に綿密で高度な「概念」である。

ネット情報でもものの本でも、「ラーガは、三千数百、ターラは、百以上有り」とあるが、これも「概念」の存在ゆえのことである。が、「何故そんなにあるのか?」を説いた文言は見当たらない。

では、日本の歌の本に歌謡曲が三千曲納められているのと何処が違うのか? 「歌謡曲」という括り自体も、大雑把で低次な「概念」ではあるが、そこには規則も法則もない。ところが、ラーガ・ターラには、十数の法則がある。逆に、その「法則」を熟知すれば、歌謡曲どころか、日本の唱歌童謡さえも「ラーガ」と認定させることが出来、筆者はしばしば、唱歌「海」と「赤とんぼ」を、「ラーガ」として捕らえ、即興演奏を披露する。それは、同じ「四七抜調」を用いながらも、二曲は、明らかに中心音も音の動きの特徴も異なるからである。その「構造」を「ラーガ」として捕らえれば可能なのだ。

旋法ラーガは、「概念」の具現の為に在る

旋法ラーガに限らず、昨今の研究者及び紹介者自身が「概念」というものの考え方をしない人間が多いため、「ラーガには定められた主音、副主音、開始音、終止音があります」などと述べるばかりで、「何故それが必要なのか?」を説くことがない。「何故か?など誰も分からない」と言われそうだが、「ラーガの概念」を説けば、理由は必然的に出現する。

例えば、前述の日本の唱歌「海」と「赤とんぼ」だが、日本の音楽は、何れも「旋法概念」を持たないがゆえに、「用いられている音階は、四七抜調です」で終わってしまう。

しかし「海」をハ調で見ると、開始音「ミ」、終始音「ド」、主音「ミ」、副主音「ソ、もしくはド」が見て取れる。対する「赤とんぼ」は、開始音「ソ」、終始音「ド」、主音「ソ」、副主音「ミ、もしくはド」と明らかに異なる。

また、「海」では、ミから始まった旋律は、「ラレドーラー」と「ソーレードー」とジグザクに飛ぶ音型を二つ持つが、基本的に「隣り隣りの音」に移行している。

ところが「赤とんぼ」は、単純に「ミソラド」「ドレミソ」という並びの上行旋律、「ドラソミ」「ソミレド」という連続的な下行旋律が出て来ない。これは非常に特徴的且つ決定的な法則であり、充分「ラーガ」の輪郭を有しているのだ。

そもそも、「ラーガの概念」は、「写実」や「叙情」ではない。つまり、「赤とんぼ」を思い浮かべて作曲し、思い浮かべて演奏するという「表題音楽」ではなく、「絶対音楽」の立場である。「絶対音楽」は、「イメージ、印象、感性」のフィルターを通さず、「概念」を音楽に翻訳する姿勢である。

※「概念」を具現しない例外もあるが、それについてはまたいずれご説明する。

つまり、唱歌「海」がラーガであるならば、「海」のイメージではなく「概念としての海」を持ち合わせていなくてはならない。歌詞の「海は広いな大きいな」は、どうでも良い。「広い、大きい」は、「観念」であるからだ。

「海」を「概念」として定義するならば、砂や岩の様な途切れ方はしない。が地面よりは流動的である。しかし、空気とは異なり触ることが出来る。そして、湖とは異なり大きな波が立つ。これらは「観念」ではない。論理的にその他のものと比較し定義している。「広いな大きいな」では、「空」と同じになる。ところが、「ラーガ:海」は、見事に「音が羅列=繋がっている」「時々大きく音が飛ぶ=波」の性質を持っているのだ。

他方の唱歌「赤とんぼ」の昆虫を定義する。同じ様な領域を自由自在に飛び回る。蠅も蚊も同じだが、「赤とんぼ」は、蠅よりゆっくり、蠅や蚊より大きな弧を描きつつ、突然鋭角に方向転換をする。「ラーガ:赤とんぼ」も見事にその性質を有しているのだ。

しかし、「ラーガ:赤とんぼ」は、何故、「ラーガ:オニヤンマ」や「ラーガ:シオカラトンボ」ではないのか? 実は、 インド音楽のラーガには、「時間帯」や「季節」が定められている。それも音の構造によって決まるのであり、「朝のラーガ」は、朝をイメージしない。具体的には、第二音第六音が♭であったりで、12時間対称の夕方(宵の口)も同様であったりする。流石に「ラーガ:赤とんぼ」も「ラーガ:海」も、そこ迄奇跡的にはインド音楽と符号しない。が、「ラーガ:オニヤンマ」や「ラーガ:シオカラトンボ」を作ろうと思うならば、「ラーガ:赤とんぼ」の用いる音(音程)を変えることで季節と時間を変え、ある程度の「音の動きの大きさの違いやスピード感」を加味すれば可能なのだ。

ところが、実際のラーガの名称は、表題性も、表題の意味する概念の翻訳という意図さえも全くない。ヒンドゥー寺院科学音楽であった頃には、神々やその従者の名前であり、イスラム宮廷音楽以降は、ラーガの概念に極似する西アジアのマカーム旋法同様に地名であったりで、執拗に「表題性」つまり「観念を生じさせるもの」を嫌った様子がありありと見られる。

このように、北インド古典音楽の「旋法:ラーガ」は、「概念」そのものであり、北インド古典音楽の演奏(演唱)そもそもも、その「概念の具現」を目的とした行為なのである。それゆえ「絶対音楽」という立場であるわけだが、このような説明を、筆者インド音楽探究の45年に一度もお目にかからなかった。それは、研究者、紹介者に「概念」という考え方、理解が乏しいからに他ならない。

執拗な絶対音楽としての概念

実際のインド音楽の旋法ラーガが、筆者考案の「ラーガ:海」「ラーガ:赤とんぼ」よりも表題性どころか、概念の翻訳さえも敬遠したかのような「絶対音楽性」が強いのは何故であろうか。

「ラーガ:海」「ラーガ:赤とんぼ」は、ラーガの概念と絶対音楽性を伝えんが為の苦肉の案である。つまり、「概念」を忘れてしまって久しい人間に伝えるために、「実在するもの→概念として分析定義→音楽的構造に置換える=ラーガ」という構造で説かんとしたものだ。が、実際のラーガでは、実在するかしないかはどうでも良いのだ。

例えば、朝のラーガの代表格の「バイラヴ」というラーガがあるが、第二音第三音が♭で、比較的隣に音が並ぶが、基音ドの属音であるソを取る時に、「ミファソ」ではなく、「ファラソ」と取る等々の決まりが十数ある。「バイラヴ」とは、ヒンドゥー教初期かそれ以前の神がヒンドゥーに組み込まれたもので、通説ではシヴァ神の化身とされるが、地方や周辺諸国の信仰を総合するとそんな単純なことでもなさそうな神である。肝腎なことは、「バイラヴ神」自体に「ファラソ」が意味する様な何らかの構造があるわけではない、ということだ。ゆえに、名前は何でも良かったのだ。

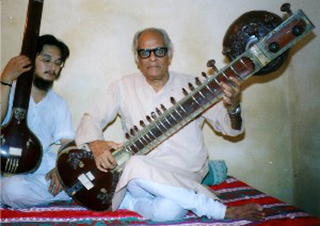

◀筆者の伴奏弦楽器タンプーラを従えて、録音の為に演奏してくれた師匠、故Ustad Ilyas Khan師。シタール最古の三流派の二つに属しつつ、家柄は、18世紀にインドに帰化したアフガン楽師で、サロード創始の流派二つに属していた。(インド音楽の流派はしばしば婚姻で二つの流派がセットになる)サロードの家元は長兄が継ぎ、師匠はより好んだシタールに転向したのだった。

筆者の師匠はイスラム教徒(以下ムスリム)だが、一度「バイラヴやバイラヴィ、シャーム、ドゥルガーは、ヒンドゥーの神々ですよね?」と訊いてみたことがある。ムスリム音楽家にそんな愚問を言う輩もいないだろう。師匠は知っていたのだろうが「へ~そう?」と答えてくれた。本来ムスリム音楽家には無縁の話なのだ。逆に、ムスリム音楽家なのに、ヒンドゥーのお客が多い時にサービスでそのようなラーガを選ぶ者も少なくないが。基本名前はどうでも良い。ゆえに、ヒンドゥー神の名を持っていようともそのラーガの本質概念は何ら影響されない。彼ら「ラーガ音楽家(と言う表現が実在する)」にとっての価値は全く別物なのだ。

「ラーガ:バイラヴ」のような数百在る基本的なラーガは、広大な北インドの多数の流派に共通した「概念」である。そして、人々は、その「ひとつの概念」を間違いなく記憶から引っぱり出す為に、その名前を活用しているに過ぎない。

従って、ヒンドゥーの聴衆へのサービスで神々の名のラーガを演奏すること自体、聴衆を「ラーガの概念」に引き上げるべき「ラーガ演奏家」の務めに反するものであり、極端に言えば、「ラーガの概念」を冒涜し、聴衆が解り易いがゆえに喜びやすい「観念」の世界に貶める行為であるとさえ言えるのだ。

ラーガに類似する古代ペルシアの「旋法パルダー」の幾つかは、「第一番、第二番……..」と序数だ。その方が理解がすっきりするのだが、何故かインドでは根拠のない名前がつけられる。もっとも、それをインド人の師匠に言えば「じゃあ、お前の名前には根拠があるのか?」と返されるに違いない。

ところが、困ったことに、このラーガの定義には、「各音の役割」、「音の動き」の他の「時間、季節」とも別の「ナヴァ(九つ)・ラサ(情感)」というものがある。これが曲者で、これのせいで「ラーガの概念」を理解しないインド人さえもが、ラーガを「観念的」に理解してしまうのだ。日本人研究者はなおのことだ。

このように、現地インドのインド人でさえも(特に近年のことでもなく)ラーガ(及びターラもであるが)の「概念」を、「観念的」に理解し説明ようとする。これこそが「ラーガ(ターラ)の概念の崩壊(否、既に滅亡か?」の元凶なのである。