章詒和著『往事並不如煙 續篇』時報文化出版(台湾)2022年2月

本書は、前回取り上げた筆者の訳書『嵐の中の中国知識人』の底本『最後的貴族(往事並不如煙)』の続編である。本書が、前書の『往事並不如煙』と異なるのは、前書のほとんどが著者の体験、直接の見聞、それに著者の記憶に依って書かれているのに対し、ほとんど全篇が資料(史料)に基づいていて、それに登場人物と著者の父・章伯鈞との交流、著者のコメントなどが若干付け加えられている点だ。本書の各章には使用した資料などについて詳細な注記があるが、このコラムでは煩瑣にわたるので一切それらを省いて紹介する。

本書で取り上げられている人物は、①茅盾(作家。新中国建国後に初代の文化部長)、②沈鈞儒(法曹家、抗日七君子の一人。長く救国会、中国民主同盟の指導者)、③葉恭綽(民国時代から交通関連の事業の発展に貢献、文人、画家など多才)、④洪深(中国現代劇、映画の創始者)、⑤左舜生(国民政府農林部長。中国現代史研究家。新中国建国直前に大陸を去り、香港に定住、台湾で死去)、⑥柳亜子(詩人。中央人民政府委員、全国人民代表大会常務委員)、⑦趙丹(映画スター)。これだけでは7人の肩書きは不十分だ。何しろどの人物も多才であり、文化、政治など多方面でその才能を発揮したからだ。この七人はみな、中国共産党との交渉に悩み、苦悩した人たちである。獄に投じられた人もいる。また多くは著者の父・章伯鈞と交流があった。

このコラムでは茅盾と趙丹の二人に絞って書くことにする。茅盾は著名な作家であり、趙丹は一世を風靡した映画スターだ。いずれも文芸界の超有名人で日本人にもなじみが深い。

茅盾(1896~1981)。現代中国を代表する作家の一人。茅盾は筆名。原名は沈徳鴻、字は雁氷。『子夜』、『春蚕』、『林家舗子』『腐蝕』、『霜葉紅似二月花』などの小説を書き、抗日活動に従事したほか、評論、回顧録などを発表。新中国建国後は文化部長、中国作家協会主席などを務めた。本書では字の沈雁氷と茅盾の二つの名で登場する。

茅盾に関する記述で先ず興味を惹くのは、1949年9月のある日、茅盾が周恩来に伴われ毛沢東に会ったときの会話だ。この日は新中国の建国宣言を間近に控え、茅盾に文化部長(大臣)への就任を要請するのが目的だった。茅盾はそれを望まなかった。会話の様子は以下のように書かれている。

周恩来、丁重に:「中央人民政府は人事の配置でいささか困難にぶつかっています。それであなたに相談をしようと来ていただきました」

毛沢東、単刀直入に:「恩来は、あなたが文化部長になりたくなく、いくら頼んでもだめだというので、私に助けを求めてきました。まず文化部長になりたくない理由を話して下さい」

沈雁氷、気詰まりの様子で:「私は役人にはなれません、そんな重荷は担えません。それにまだ何本か長編小説を書き終えねばなりません」こう言いながら、用意してきた創作計画書を毛に手渡す。

毛、興味を惹かれたように:「素晴らしいね、この計画はなかなかいい! 恩来、君はどう思うかね?」

周、いつものように機転をきかせ:「どちらもうまくいく方法が見つけられないでしょうか、文化部長になったとしても、創作に影響しないといった?」

毛、即座に話を引き取り:「私はこうすればいいと思う。雁氷兄、今あなたが言われたことは小さな道理で、今私が話すのは大きな道理です。全国は解放されたばかりで、あらゆる物が再興されるのを待っています、文化はイデオロギーに関する一方面です。ですから文化部長は大変重要です。今、文化部長になりたい人は大勢いますが、私たちはどうしてもとあなたに白羽の矢を立てました、なぜなら私たちはあなたを信じているからです」

沈、ちょっと考えて:「郭老(郭沫若)が文化部長になるのがいい、彼に頼めばいいですよ」

毛、成算ありとばかりに:「郭老は適任です、だが彼はすでに二つの職務を兼任していて、さらに文化部長を兼ねるとなれば、ほかの人から不満が多く出るでしょう。役人になれないということなら、私と恩来も役人にはなれません、みな役人になるにはどうすればいいか学んでいるところです、これも革命の求めるところですよ。(しばらく間を置いて)あなたが役人になるのと作家であることの二つを確かにやれるよう、頼りになる助手をつけましょう、実際の仕事は彼がやります。そうすればあなたは小説を書く時間ができますよ」

沈、言葉につまり:「それは……いいでしょう。感謝します……よろしいように……)」(官界の常套語)

茅盾は晩年の回想の中で、「当時は、全国解放の日があんなに早く来るとは全く思っていなかった、また解放後に私が文化部長になれるとも予想していなかった」と書いている。

章詒和のコメント:

1949年11月2日、彼はポストに就いた。しかし間もなく、父・章伯鈞と同様、自分には職務上の地位はあっても権力がなく、肩書きがあるにすぎないことに気づいた。沈雁氷は政治にはずぶの素人で、彼の立場は或いは章伯鈞に比べてもっと厳しかったかもしれない。彼の上には周揚が管理指導する党中央宣伝部があり、同僚(部下)はみな名の通った人たちで、政治にも業務にも精通していた。……彼は何をすればいいのか? どうすればいいのか? 茅盾が二度辞職をしたのも不思議ではない、その原因は創作に専心できないばかりか、「肩書き」だけの不満があり、職務上では多く人に言われるままで、自分では何もできなかったからだ。

当時、茅盾にとって不満にも屈辱にも思える事件がいくつか続いた。その一、彼は文化部で専門家を組織し、ヨーロッパ文学の翻訳リストを作ったが、そんなリストですら、部長でありながら自分では決定できず、上部の審査を受けなければならなかった。最終的には周恩来に批判された。周は「このリストは毛主席の文芸思想に従っておらず、毛主席の外国文学を紹介する方針に違反している部分すらある」と容赦なく指摘したというのだ。茅盾は後に「身の毛のよだつ感があった」と言っている。その二、1950年2月、女スパイを主人公にした彼の作品『腐蝕』が映画化された。全国で上映され評判をとったが、映画は突然上映中止になった。頭ごなしにやられ、文化部長の彼としては耐え難いことだった。劇作家の柯霊は、「上部は、スパイは憎むべきものなのに、『腐蝕』の主人公の女スパイは人の同情を引く、……これは危険な立場の問題だと考えたのだ」と指摘した。茅盾は沈黙した、沈黙するしかなかった。……

それ以後の茅盾は彼我の情勢をわきまえ、周囲の状況を理解するようになった。『茅盾選集』を自ら編集する際にも『腐蝕』など問題になりそうな作品は除外した。興味深い現象は、1949年後に文壇で活躍したのはほとんどが解放区から来た人たちで、元来声望の高かった作家(大部分は国民党支配地区から来た)はパッとしなくなったことだ。

要人の身辺警護の秘書は、規定で定期的に交替することになっており、茅盾の秘書が著者の家に交替でやってきた。父の章伯鈞がこの秘書に、「彼(茅盾)はまだ書いていますか?」と尋ねた。秘書の答えは、「書いていますよ、いつも書いています。書き終わるとすぐにしまって誰にも見せません」というものだった。

著者は、1949年後の茅盾は、官僚と作家の間を行ったり来たりし、理想と現実の間で動きが取れなくなっていたのではないだろうかとコメントしている。

1957年5月15日、反右派闘争前に共産党が呼びかけた整風運動の中で、茅盾は自嘲気味に次のように発言した。

自分は政府の職にあり、平素は三会(会議、宴会、晩会=夜の集い)に忙しい。以前は専業があったが、今はどうだろう?人民団体の名ばかりの責任者でもあり、官僚でもある。時には私を自由職業者(作家)と見る人もいるが、私自身一体何なのか分からない。作家協会から見れば、私は肩書きがあるだけで、一日中ほかの仕事に忙しく、本来の仕事(創作)をやっていない、文化部から見れば、私はやはり名ばかりの人間で、一日中ほかの仕事に忙しく、本来の仕事をやっていないということになる。

このほかある作家への手紙では、一般党員には両手、両足、両耳、一つの口があるだけで、頭がない、個人崇拝の風潮が文学評論の面でもとてもひどい、などと指摘していたという。1962年には、共産党の農村政策も激しく批判した。

1964年、毛沢東が文芸界を批判する二つの指示を書いた。階級闘争の荒波が襲いかかったが、役人である茅盾には関係がないように見えた。だがこの時期、中国作家協会党組織により茅盾の創作分野におけるあらゆる「罪状」を収集した一万字に及ぶ「茅盾に関する資料」が秘かに書かれていた。茅盾が作家協会の主席であるにもかかわらず。

文化大革命が発動される直前の1966年4月7日、党中央宣伝部副部長の林黙涵は作家協会の創作座談会で、茅盾はブルジョア階級の側にあるなどと明確に厳しく批判した。だが茅盾は文革で表だって批判されることはなかった(中国の検索サイト「百度」は、〝茅盾は文革で終始党と革命人民の側に立っていた〟と記述している)。

共産党の茅盾に対する処遇について、作家の陳紀瀅は、「共産党は彼に対して不即不離の態度をとり、彼の得難い名声はそのままにしておいたが、それは共産党統治下の種々の要求に応じそれを都合よく利用しようとしたからで、彼に対する怒りをこらえ我慢していたのだろう」と言っている。

1981年、茅盾は病を得て入院した。もう先はないと考え、息子に二つの事を言い残した。共産党への入党を叶えること、彼の寄金で文学賞を設立することの二つだった。茅盾は中国共産発足当初の党員の一人だったが、第一次国共合作が破綻した1927年に脱党していた。その後、彼は1931、40年に党籍の回復を要求し、1949年後には何度も要求を繰り返していた。

1981年3月27日、茅盾は死去した。4日後、中共中央は1921年に遡り、彼の党籍の回復を決定した。追悼会は人民大会堂で行われた。主宰した鄧小平は「中国文壇の巨星が墜ちた」と沈痛な面持ちで述べた。

彼の預金25万元によって毎年優れた長編小説を表彰する茅盾文学賞が創設された。死去直前の茅盾の二つの願いはこうして叶えられた。

次いで趙丹

趙丹についての文章では、「もう一人の趙丹〝獄中文書〟読後」というタイトルがつけられている。趙丹は中国で最も有名な俳優だ。民国時代、「十字街頭」、「馬路天使」などでスターの座につき、新中国では「武訓伝」、「聶耳」などに主演した。このうち「武訓伝」は大ヒットしたが、上映後間もなく階級的観点を欠くなどと批判された。

著者は、趙丹を書くとは、私には意外なことだったと書きだしている。

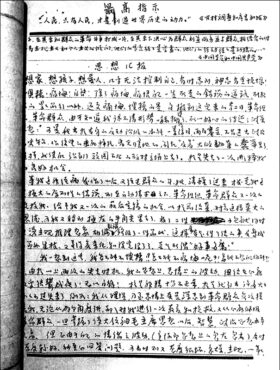

ある時、有名人の手紙などのコレクターである友人から、見て貰いたいものがあると連絡があった。会ってみると、机の上には15センチほどの高さに積まれた紙の文書と大小のノートが置かれてあり、友人は「これは趙丹の獄中の自白書だ、元のままだ」と言った。手に取ってみると、手書きで、ひどく雑にびっしり書かれていた。筆者自身も文革中獄中にあったので、使われている紙は、囚人が獄中で使用する紙に間違いないと分かった。売値は数十万元だという。著者は「私は旧劇の研究者で、映画についてはちんぷんかんぷんだ。いらない」と返した。友人は「見終わったら返してくれればいい。見終われば今までとは全く別の趙丹像が書けるはずだ」と言った。そこで家に持ち帰ったが、趙丹の字は判読し難く、そこで人に頼み、書き写し、コピーし、装丁してもらった。確かに、そこには映画とは無関係の趙丹があった。

時は文革の最中、1967年12月8日にさかのぼる。午前9時過ぎ、上海市の特別査問グループのメンバーが趙丹家を訪れ、「全面的に、徹底的にあなたの問題をはっきりさせるため、あなたに来てもらいたい場所がある……」と告げた。彼は乗用車に押し込まれ、目隠しをされた。目を開けると、そこは地下室だった。鉄の扉を叩き、大声を上げてなじると、殴ったり蹴られたりした。彼は初めて牢獄に入ったのだと気づいた。

趙丹の囚人番号は139で、以後は139と番号で呼ばれるようになった。趙丹は文芸界の黒い路線を歩む人物に属し、階級の敵ということだったが、反革命分子などの具体的身分はまだはっきり画定されていなかった。ということは寛大な処分を勝ち取る余地があるということで、趙丹はそれに希望を託することになる。

趙丹は投獄される前、上海電影(映画)撮影廠の党委員会が組織した摘発大会の後などに3回思想的総括報告書を書いている。これらの文書では必ず共産党、毛沢東に対する熱愛を述べ、さらに上海で文革を指導する張春橋、柯慶施への熱愛を述べ、毛主席夫人の江青に敬服するとも述べている。思想的総括としては「受けた教育は大変深く、思想的進歩への影響は非常に大きく、自己反省をしている」などと述べている。

投獄されてから一年後の1968年7月8日の総括報告書では、毛沢東の知識分子に関する最高指示を書き写した後、「家を懐かしみ、子を懐かしみ、妻を懐かしむ気持ちに、ほとんど自分を抑えきれない」と書いている。自身、文革で投獄された経験のある著者は、投獄されてから一年後にはじめて家や、子、妻のことを書くとは、彼の自制心の能力には驚くべきものがあると感想を述べている。

このあとは堰を切ったように家や子、妻への思いを書くようになり、それと共にこうも書いている。「私は全て新たにやりなおします、だから革命組織に懇願します、どうか私を釈放して下さい、外での仕事で私を試して下さい。……どうか私に救いの手を差し伸べて下さい,私を早くここから出して下さい……懇願します! 懇願します! どうか、どうか、懇願します!」著者はやはり自身の経験を踏まえ、「徹底的隔離がもたらす極めて残酷な精神的苦しみは強固な意志さえ崩壊させる、趙丹も例外ではない、情勢は大きく変化した、映画スターもただの人になった」とコメントしている。

1968年8月5日、上海市革命委員会第一書記で、中央文革小組の主要メンバーになっていた張春橋が中央から上海に戻っていることを新聞で知った趙丹は、彼宛に早期釈放を懇願する手紙を書く。

あなたに懇願致します。尊敬する張春橋同志、私を早く助けて下さい、また江青同志にも頼んで下さい、私を寛大に扱って下さるように懇願します。悔い改め新たな人間に変われるように。……これからの一生が革命的なものに、偉大な指導者毛主席の思想を学習する一生になれるようにして下さい。

趙丹のこの行為は「いかなる幻想も求めてはならない、自分が有名なスターだったと考えてはならない」と厳しい批判を受けた。

趙丹は批判を受け、すぐに自分の考えは客観的実際情況と、自分の現実の地位にそぐわないものだったと自己批判の文書を提出した。だがその一ヶ月後、労働者宣伝隊が文芸界、映画化に乗り込んだというニュースを知ると、それを自分の出獄を意味すると思いこみ、再び張春橋、江青に思想総括報告書を提出するのだった。

1968年12月1日の自己批判書では「……冷静に考えれば、私のような人間を文芸の隊列から一掃するのは完全に正しく完全に必要だ。なぜなら私のような人間が文芸界にもたらした罪悪は多方面にわたり、真に文芸の隊列の中のダニだからだ……今日映画界から放逐されるのは至極公正なことだ……」と述べている。

著者は、このような卑賤な文字を書くとは、何と大きな決断を要したことだろう、これらの文字の背後には口には出せない悲哀と辛酸が隠されているのだとコメントしている。

1970年だけで趙丹は35通の思想総括報告書を書いた。張春橋、江青に救出を求める長文の手紙も書いている。この間にも、国民党入党の申請書や宣誓書など、彼の罪業とされる史料が次々に見つけ出された。

やがて獄中から次々に釈放される人が出だし、趙丹は焦りに苛まれる。1970年7月27日には、「革命現代京劇『紅色娘子軍』の脚本の発表に歓呼する」という思想総括報告書を書いた。これは著者が目にした趙丹による唯一の芸術に関する材料だったが、主題はやはり彼の自己批判だった。

趙丹は1972年の冬、釈放された。5年3か月に及ぶ獄中生活だった。全ての肩書きはもとに戻り、全ての待遇が回復した、彼の知名度は5、60年代を上回るほどになった。だが再び映画を撮ることはなかった。

1980年10月5日、末期癌の彼は『中国新聞周刊』のインタビューを受け、「管理が細か過ぎれば、文芸には希望がない」という談話を発表した。この談話は、趙丹の死去の二日前の10月8日、『人民日報』に全文掲載された。これは趙丹の「臨終の遺言」と称された。著者は「趙丹は大なる勇気をふるって本心をさらけ出した、これは趙丹の得難い尊さであり、それ以上に民族の根深い悲哀を示している、趙丹の名声は早期の映画と臨終の遺言にあり、その中間は空白だった」と総括している。

以下、趙丹の『管得太具体 文芸没希望(管理が細か過ぎれば、文芸には希望がない)』の抄訳を以て、このコラムの締めくくりとする。

『人民日報』は今「党の文芸に対する指導を改善し、文芸事業を活性化する」という討論を繰り広げているところだ。編者の言葉は、「党の文芸工作の指導を改善し、改善を通して強化しなければならない……」と言っている。……私はただ、我々文芸家の中には「党の指導を強化する」と聞けば条件反射的にびくつく人がいることを知っている。なぜなら度重なる政治運動の経験を重ね、強化する度に、痛めつけることやよこしまな干渉が増え、ついには「全面的な専政」に至ったからだ。その記憶はまだ消えていない……。以後はあのように「強化」してはならない。私は党の指導を改善、強化するとは、具体的に言えば、党がいかに百花斉放、百家争鳴の方針を断固として貫徹するかということだと考える。……

文芸は文芸家自身のことであり、もし党の管理が細かになりすぎれば、文芸には希望がなくなり、おだぶつになってしまう。……

党がその人を作家だと言えば、作家になるのか? まさか魯迅や茅盾は党の言うことを聞いて書いたのではあるまい。党が何を書けと言ったから、それを書いたのか? 闘争、生活、つまり歴史の過程が一定の文化を生み、一つの時代の芸術家、理論家を育てたのであり、それぞれの領域で数百年苦労してリードしてきたのだ。文芸の気骨―哲学の観点から言えば、どの党、どの派、どの等級の組織、どの支部が管理しきれるといったものではない。どうしても細かに管理しようとするなら、自ら面倒を招き、骨を折っても感謝されず、文芸に害を与えることになる。……全国のプロレタリアート文芸活動家はすでに公称百万を数えるというが、なぜ、中央から各省、区、県、公社、工場鉱山に至るまで、ほとんど全てで文芸を全く知らないか、あまり知らない素人に管轄させ導かせ、それで安心しているのか。……

各文学芸術協会はどうしても何かの思想を唯一の指導方針と規定しなければならないのか? ある一篇の著作を宗旨としなければならないのか? 私は真剣に考え、議論しなければならないと思う。私はそれをよしとするとは考えない。古から今までの文芸史上で、一家を尊び百家を排斥した時には、必ずや文芸の繁栄は成し得なかった。……

試みに聞くが世界のどの国で、文芸領域で我が国のように専門でない幹部がこのように大きな比率を占めているだろうか?……

文芸の創作は最も個性的なもので、文芸の創作は挙手を以て採択することはできない。論評してもよい、批判してもよい、励ましてもよい、素晴らしいと言ってもよい。歴史的にいえば、文芸は制限を受けないし、制限のしようがない。

習慣、それは真理ではない。陋習、一度決めたら改めることのできない制度、それを遵守することはできない。幾重にもチェックと審査があってはよい作品を産み出せない、古から今まで生命力のあるよい作品が審査を経て出て来たためしは一つもない。……私について言えば、もう何も怖いものはない。ただくどくどと言い過ぎたように思う、いったいどれほどの効果があるだろうか?(80年9月、病床にて)

中国ではこの年1980年には、趙紫陽が総理に、胡耀邦が党総書記にそれぞれ就任し、開明的な二人の指導者が党、政のトップに就いたことで、開放的な空気が生まれていた。