8歳になったウォンゲ・ヤタウヨガナ(矢多一夫=やた・かずお)は1916年(大正5)1月、父アパリ(阿巴里)が勤めるタッパン(達邦)派出所内に開設されたツォウ族子弟のための学校、「番童教育所」に通い始めた。教科書や学用品はすべて公費で支給され、家が遠い児童のためには宿泊設備もあり、優秀と認められれば食費の補助もあった。教育所の教科は礼儀、倫理、耕作種芸、国語、計数法、習字、唱歌などで、ウォンゲはここで初めて日本の音楽と出会い、生涯音楽を友とするに至ったのである。

先住民が暮らす特別行政区を管轄する警察は、台湾全土で先住民に子弟の入所を積極的に勧めたため、就学率は非常に高かった。タッパン教育所が1904年6月に開所した時には、22人の児童を迎えたという。少し後の統計数字だが、1942年(昭和17)の先住民子弟の就学率は、全種族平均で86.1%に達している。

子供のころのウォンゲの記録は、父の不慮の事故死から始まる。通学開始からわずか2年後の1918年、父アパリは村近くの曾文溪の渓流で、ダイナマイトを用いて魚を取っていて爆死してしまう。漁は、導火線に点火したダイナマイトを流れに投入し、水中の爆発の衝撃で気を失い浮いてきた魚を捕えるやり方で、点火後の投入のタイミングを誤ったようだ。ツォウ族の中で伝説的人物とされながら、このあっけない事故死とは、人物像の落差があまりに大きいが、友人と肝試しをしていたという説もある。

ツォウ族には、寡婦が子供を養育する習慣はない。アパリの死後、母アプウ(アサ子)は一旦実家に戻り、新たな男性と再婚してしまう。ここで二人の兄と末弟ウォンゲの運命が決定的に分かれた。兄二人は嘉義市内の競馬場の馬丁として働きに出たが、10歳のウォンゲは派出所の警察官に引き取られ、引き続き教育を受ける。日本の教育を受け始めてわずか二年しかたっていないのだが、優秀と認められたからこその、特別措置だったろう。

ウォンゲの学力は年を追って伸びていき、警察官たちはウォンゲの日本名の「かずお」はそのままに「一夫」を「一生」と漢字を改めた。「一生」という二文字に、一番礼儀正しく優秀な子という評価を込めたのである。しかし、優秀さを示せば示すほど、ウォンゲは日本の先住民統治の正しさを示す期待の星として、日本人社会に組み入れられて行く。後年、日本とツォウ族とのはざまに立つ彼の苦悩が、ここから始まるのである。

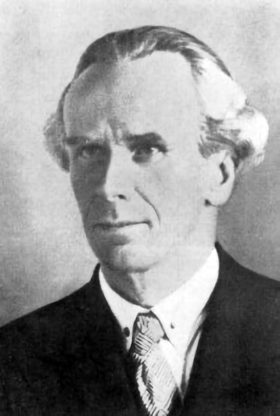

阿里山・達邦の蕃童教育所を卒業すると、ウォンゲは嘉義の警察官、杉中善太郎に引き取られ、1922年(大正11)5月11日、嘉義の嘉義尋常高等小学校の尋常科第四学年に給費生として編入される。日本人子弟が学ぶための嘉義小学校は、前年に漢人子弟に門戸を開いていた。この年入学を認められた先住民子弟は、ウォンゲただ一人である。ウォンゲの秀才ぶりは、台湾日日新聞に驚きをもって掲載さられるほどであった。

台南市の台南大学に保管されている同大の前身、台南師範学校への入学願書によると、ウォンゲは杉中善太郎に引き取られた後、杉中の転勤のためか翌1923年8月10日、千葉県東葛飾郡八木村出身の台南州警部、大塚久義(当時52歳)方に同居することになった。祖父の年代に近いような大人、それも厳格な警察官の家庭で、ウォンゲがどのような生活を送っていたのかはわからない。警察社会が定めた、自分では選択できない人生の歩みである。ウォンゲを引き受けた警察官にしても、心から喜んで受け入れたわけではなかろう。1970年代初頭、新平市にあるローマ教皇庁直属の輔仁大学の学術調査でタッパンを訪れた陳素貞は、高一生の詩歌に魅入られ、台湾における高一生研究の先駆者となった。陳素貞は「嘉義小学校時代のウォンゲが、毎日帰宅するたびに身元引受先の家人が『蕃人のかつおが帰って来た』と奥に知らせる声を聞いていた」、というエピソードを紹介している。「蕃人」という言葉は、思春期を迎えた多感な少年の胸に突き刺さり、彼には辛い日々だったろう。

こうした経過をたどって、矢多一生(以後、志願書に記載されたこの表記で書き進める)は1924年(大正13)4月、台南師範学校普通科に入学する。入学に際しての身体検査書によると身長5尺1寸(約1メートル55センチ)体重11貫500匁(約43キログラム)、胸囲2尺4寸5分(約74センチ)というがっしりとした体つきで「体格強健」とある。

師範学校では寄宿舎で生活した。矢多は、初めて手に入れた自由で居心地のいい時間を過ごしたようだ。音楽やテニスを楽しむ写真の表情はとても明るい。

矢多は日本語の感性に磨きをかけ、西洋音楽や日本の童謡にも親しんだ。夏休みには故郷・阿里山に帰り、教育所で日本語を教え、村の青年達にも日本語を指導した。少年から青年へと脱皮するこの時期に、彼のその後の人生を決定づける運命的な出会いが矢多に訪れた。

1927年(昭和2)7月、矢多が18歳の夏に、大阪外語大学の教授を務めていたロシア人の東洋学者ニコライ・ネフスキー(1892-1938)が、ツォウ語研究のため阿里山・達邦を訪れたのである。特別行政区行である先住民の集落に入るには当局の認可が必要で、村に来た外国人は巡査宅に宿泊する決まりがあった。

官費留学生として1915年(大正4)に来日したネフスキーは、古代日本の祝詞、アイヌ語や宮古島の古語、風俗、さらにチンギス・カンに滅ぼされた甘粛・オルドスの国家、西夏の言葉などを調査している。日本女性を妻としていることもあって日本語に堪能で、ネフスキーと交友を深めた金田一京助、柳田国男、折口信夫たちは、「語学の天才」の能力に舌を巻いたという。ネフスキーはツォウ語とインドネシア語の音声体系を比較する手がかりを得ることができるのではないか、と当たりをつけて阿里山にやってきたのだった。

ネフスキーの目的を聞いた巡査は翌日、矢多を紹介し、矢多は以後約1カ月間にわたりネフスキーにツォウ語の正確な知識──単語、発音、語法──を精力的に教えるため、家があるトフヤ集落から遠路通って来た。さらに、村の長老からツォウ族の言い伝えや民話を聞き出し、日本語の文書に仕立ててネフスキーに渡し、その解釈についても教授して学者を満足させた。ネフスキーはこの体験をこう回想している。

「ウオングェはたいへん利発な青年で、日本語が上手であることは、私が接した他の曹族青年とは著しく異なる点である」、「彼は喜んで、大部分は予め村の年配者から聞いてきた話を曹語で語り、これを説明してくれた」、「私は曹語においてはじめて、それまで未知であったインドネシア語と出会ったのである」、「私にとってすべては新しく、また問題であった。不断に発生する疑問を解くために、私は先生に対して専門的な質問を出しつづけた」

太平洋とインド洋の島々に暮らす約3億人の人々は、今日、同系統の言葉を話す「オーストロネシア語族」あるいは「南島語族」と呼ばれているが、ネフスキーの時代には、まだこうした学問的知見はなかった。ネフスキーが「それまで未知であったインドネシア語と出会った」と書いたのは、高一生が教えたツォウ語から天才言語学者が知的ひらめきを得たということだろう。

ネフスキーが学問的な感謝の気持ちを込めて矢多を「老師(先生)」と呼んだのは、青年矢多の知的水準の高さを示すエピソードといえる。ネフスキーの飽くなき質問に対し、矢多はツォウ族の酒のつくりかた、結婚、農耕の方法、狩猟の時の祈り、親族関係、宗族や社会体制など幅広い習俗についても教えたのである。もちろん、ツォウのアイデンティティである伝説についても解説した。

ネフスキーは1929年(昭和4)に帰国するとレニングラード大学教授に就任し、『曹族方言資料』を発表、ソ連科学アカデミーから出版された。これは1993年に台湾で「台湾鄒族語典」として出版されている。第二次大戦後の中国国民党政権の弾圧下、先住民族の文化は衰退の一途をたどる。だが、矢多とネフスキーの出会いがツォウ族の文化的アイデンティティを今日に伝える大きな礎となったことは、もっと評価されてしかるべきだろう。

二人が共に過ごした夏の日について、ネフスキーは矢多のことを『いつも日本の学生服で歩く「文明開化」された人物』と興味深い観察を書き残している。当時の矢多は、あまりに “日本的” だったのである。

だが、ネフスキーと出会い、ツォウ語を教え、それまで深くは知らなかったツォウ族の民話や故事を長老から採集し、その解釈を伝えるという幸運を得た。矢多は日本統治下の村で日本語を話すツォウ族として、ツォウ族への誇りとツォウ族のために何ができるのか考えて行こうという深い自覚を得ることができたのではないか。青年・矢多にとって、二人の出会いは天啓であり、人生の転機となったのである。

今日、ネフスキーは悲劇の天才言語学者として知られている。ヨーロッパに戦争の暗雲が垂れ込め始めた1937年(昭和12)、彼は妻ともどもKGBに日本のスパイ容疑で逮捕・粛清されたのだ。でっち上げだった。1957年、スターリン批判により夫妻は名誉回復を果たし、ネフスキーには生前の業績を讃えてソ連の最高国家賞、レーニン賞が贈られたのである。

〔主な参考文献〕

◎『政治與文藝交纏的生命:高山自治先覚者高一生傳伝記』巴蘇亜・博伊哲努(2006年、行政院文化建設委員会)

◎『鄒族菁英高一生的歴史詩歌』陳素貞(2001年)

◎『月と不死』N.ネフスキー(東洋文庫、1971年)