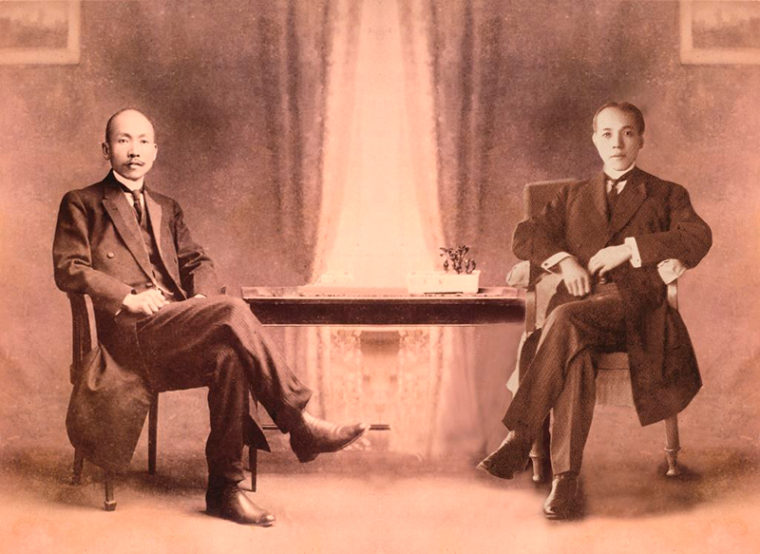

日本の台湾統治に武力で蜂起したタイヤル族のモーナルーダオによる霧社事件は、圧倒的な軍事力と警察力で鎮圧された。一方、平地に暮らす台湾の人々は、言論・文化活動で日本統治に異議を唱えて民主化を求める運動を模索していた。その先駆けとなったのは、樟脳事業で巨万の富を築いた台中の林文欽の長男・林献堂(1881-1956)と、東海岸の宜蘭市出身で台北に「大安医院」を開業した蔣渭水(1890-1931)である。

父の死に伴い19歳で家督を継いだ青年実業家、林献堂は、貧しい人々の救済に力を尽くした父の精神を継承し、民族意識を燃え立たせ、台湾人の政治的地位向上と平等な待遇を渇望していた。1907年(明治40)、彼は人生の座標軸を確立するため日本に向かう。日本には、亡命して横浜で新聞を発行し、清朝の改革を求める言論活動を展開していた思想家でジャーナリストの梁啓超(1873-1929)がいたからだ。横浜の居宅を訪ねると旅に出ていることが分かり、林は梁の旅先の奈良で出会うことができた。しかし、梁は広東語、林は台湾語(閩南語)で言葉が通じず、やむなく筆談で意見を交わしたという。

梁啓超は、気鋭の思想家で新進官僚、康有為の高弟として活動。康有為は清朝の第11代皇帝・光緒帝に政治改革の上表文を出して認められ、日本の明治維新を範とする立憲君主制によって清国を近代国家へと生まれ変わらせようと、梁とともに動いていた。二人は、日本が明治維新からわずか20年余で憲法を制定し、議会を開設して立憲政治の道を進みだしたことを高く評価していたからだ。しかし、「変法(改革)」は君主制の否定と受け止めた保守派が巻き返し1898年、宮廷に君臨する西太后がクーデターを起こして光緒帝を逮捕・幽閉した。「戊戌の政変」といわれる事件である。西太后は第9代皇帝・咸豊帝の側室だったが、咸豊帝の没後、五歳の息子である第10代同治帝の摂政となり、さらに同治帝が亡くなると妹の子を擁立して光緒帝に仕立てて摂政となるなど、清朝宮廷の絶対権力者である。康有為と梁啓超は、この「戊戌の政変」の難を逃れ日本に亡命していたのだ。

林献堂は、植民地・台湾の人々の苦境を訴え梁に助力を求めた。しかし、梁は「今の中国には今後30年間、台湾人を助ける力はない」と答え、「(武装蜂起など)軽挙妄動していたずらに犠牲を増やすべきではない。日本の中央政界の要人と直接結び付き、その影響力を利用して台湾総督府を牽制する方が良い」と極めて現実的な方策を示したのだった。

ここで、梁の助言に「今の中国」という表現を使っていることに、特に注目して頂きたい。実は「中国」という言葉を国の呼称としたのは、梁の命名だからだ。以下に、梁が命名の理由を説明した文章を紹介しよう。このことは、今の日本外交にとっても非常に大きな意味を持つ。

私が最も慚愧に堪えないのは、わが国に国名がないことである。普通は、たとえば諸夏とか、漢人、唐人とか通称でいうが、それはみな王朝の名である。外国人がいう時には、震旦、あるいは支那と呼ぶが、それらはどれもわれわれ自身で命名したものではない。夏、漢、唐などの名で自らの歴史を呼べば、国民を尊重するという趣旨に悖ることになるし(中略)中国や中華とも呼べるが、それはそれでやや自尊自大で、傍らから見る者の誹りを免れまい(中略)わたしは万やむを得ず、口頭でよく使っているものに従って、これを「中国史」と呼ぶことにする。

やや傲慢の気味はあるが、各民族が自らの国をそれぞれ自尊するのは当今の世界の通例である。(『清議報』1901年9月)

梁啓超はためらいつつ「中国」という国名を提唱したのだが、彼が「やや自尊自大で、傍らから見る者の誹りを免れまい」あるいは「やや傲慢の気味はあるが」と危惧したとおり、その後の「中国」は過大な自尊と自己過信の怪物となるのだから、皮肉なものである。

梁啓超は林献堂の招きで1911年3月に台湾を訪れ、各地の名士たちと意見を交わした。この半年余り後、革命家・孫文が説き続けた辛亥革命が起き、1912年に中華民国が誕生する。梁啓超は国に戻り、ラストエンペラーこと第12代皇帝・宣統帝溥儀を退位させた臨時大総統、袁世凱の下で財政総長に起用された。林献堂は1913年に北京を訪れ、政情をつぶさに観察し、とても台湾に目を向けることができるような安定した状況ではないことを悟る。そこで5月、台湾への帰路、東京に立ち寄った。梁啓超が勧めた日本の中央政界の人脈に食い込む道を探るためである。

東京には、林と同じ志を抱く台中の王学潜がおり、林は彼の人脈をたどって政界の人物を訪ね続け、遂に明治の元勲・板垣退助に出会うことができた。板垣は征韓論に敗れて1873年(明治6)に西郷隆盛とともに下野した後、副島種臣や後藤象次郎など8人の連名で、政府に選挙で選ばれた国民の代表による国会の開設を求める「民撰議院設立建白書」を提出し、さらに政治結社を立ち上げて自由民権運動を主導した政治家である。

林から台湾の政治状況の説明を受けた板垣は「台湾の総督政治が人民を佐くるに足らず、かえって虐げるものであるのは完全に間違いである」と同情し、林から台湾視察を要請されるとこれを快諾した。翌1914年(大正3)2月、板垣は台湾を訪れた。視察は十数日間に過ぎなかったが、帰国の翌日、板垣は「台湾の急務」と題する一文を起草した。

この中で板垣は、台湾統治20年を経た現在においても台湾人と日本人の通婚は法律的に認められず、高等教育を与えられず、しかも台湾人には参政権も言論の自由さえ認められていない現状を書き連ね「此の要求に相当の理由あるは予の認むる所なり……抑も帝国の台湾殖民政策は、英国の印度に対する如きものにあらずして、人種の区別を問わざる同化主義ならざるべからず、況や同種同文の便宜あるいは台湾土着の人民に於いてをや」と、自ら考える人種間の平等な扱いを「同化主義」という言葉で表現したのだった。さらに7月、自由民権の旗手は一歩駒を進め新たな組織「台湾同化会」の設立を提唱するに至る。板垣は「元来天は人の上に人を造らず、人種の上に人種を造らず、頂天地平等の生存を保つは人類の原則なり」と強調、その上で「只顧る所は善政を施して民をして毫も不平の声なからしむるの外なし」と重ねて主張した。

こうして板垣は「台湾同化会」の趣旨を各界に説いて回り、当時の首相・大隈重信はじめ、貴族院議長、衆議院議長、元帥・東郷平八郎などそうそうたる著名人の賛助文を集めて編纂し、林献堂に渡して賛助文を寄せた指導者たちを表敬訪問するよう指示した。首相・大隈重信は「板垣の同化会の主旨は、まさに台湾に新局面を開くことになろう。台湾の総督政治は後藤新平が作り上げたもので、根底が深く、大掃除を加えねば、その汚れは清められないであろう」と、もろ手を挙げて賛成の趣旨を説明している。国政の頂点に立つ首相が、なぜここまで踏み込んだ文言を書かなければならなかったのか。

日清の講和条約が調印された翌年の1896年(明治29)、帝国議会で法律第六十三号「台湾に施行すべき法令に関する法律」が成立した。法律番号から「六三法」と呼ばれるこの法律は、台湾の立法権を三ヵ年の期限付きで総督に委任することを定めた法律で、制定時から国権を侵す憲法違反ではないかとの議論が巻き起こったいわくつきの法律である。台湾の総督に本国政府が介入できない独裁権を与えたも同然の法律なのである。総督府が“宝刀”を手放すはずもなく、三ヵ年の期限は再三延長され、さらに法律名を変えて生き延びる。日本では今日でも台湾統治を讃える風潮が強いが、「六三法」は日本政府による台湾統治の大きな汚点であろう。

板垣は1913年11月に再度来台し「台湾同化会」を発足させ、台北に本部、台中、台南に支部を置いた。会員は全台湾で3千人を越えたという。しかし、板垣が帰国するやいなや総督府は弾圧に乗り出し、台湾同化会の解散を命じた。

方向転換を余儀なくされた林は1921年(大正10)、帝国議会に対し、178人の署名を添えて台湾人の選挙によって選ばれた議員の議会開設を求める請願書を提出。総督府は彼に「総督府評議会員」の肩書きを与えて懐柔を図ろうとしたが、林が応じないと見るや弾圧に転じた。請願が採択されることはなかったが、彼は14年間にわたり請願を続けた。

さらに林が強力に支援した医師・蔣渭水や言論人・林呈禄は1921年(大正10)10月に「台湾文化協会」を設立。言論活動によって議会開設運動を全台湾に広め始めた。台湾文化協会による講演回数は1923年に36回だったが、翌年は132回、1925年と1926年にはそれぞれ300回を越えた。1926年までの講演会の開催回数は計798回に上り、このうち59回は治安警察法違反容疑で解散処分を受けたのである。

政治結社の結成を模索し続けた医師・蔣渭水は、台湾文化協会の分裂を受けて1927年(昭和2)7月に「台湾民衆党」を結成した。その綱領には「民本政治の確立」「合理的な経済組織の建設」「社会制度の欠陥の是正」を掲げた。そして農民運動の高まりを背景に、台湾各地の「工会(組合)」をまとめ上げ、翌年3月に「台湾工友総連盟」を結成、労働者や農民などの大衆運動を指導して行く。こうした事態を総督府が座視するわけもなく、1931年(昭和6)2月、台湾警察署は「結社禁止命令」を出し台湾民衆党を解散させ、蔣渭水は逮捕されて運動は潰えた。

こうして台湾の民族意識の高まりは完全に押さえ込まれていった。中国大陸での戦端が開かれ、日本国内でも労農運動の弾圧時期と重なる中、「台湾の春」はあり得なかったのだ。台湾同化会の趣旨説明のため林献堂が後に首相となる犬養毅を表敬訪問した際、犬養は「今日の日本においても官僚職権を濫用し警察威を振るうものあり。台湾は更に甚だしきものあらん。日本は国会を開くといえども五千萬国民に対し、有権者はわずかに三百万に過ぎない。民主政治と言うにはまだ程遠い。我ら、普通選挙の実現を大声疾呼するのは当然であり、これが実現したならその次は、台湾にその勢いが及ぶであろうから、互いに努力しよう」と述べていた。これが日本の実情だった。1925年(大正14)に普通選挙法が公布され、国民の半分、つまり男性のみが選挙権を持つに至った。その7年後の1932年(昭和7)5月15日、武装した海軍の青年将校らが首相官邸を襲撃し、首相犬養毅は暗殺された。日本も台湾も暗黒の時代に入ったのである。

林獻堂、蔣渭水らの運動は「台湾に住む漢人としての意識」の高まりによるものであった。しかし、中国大陸との連携を模索した者は大陸では受け入れられず「台湾人の悲哀」を味わうことになり、結果的に「台湾人意識の萌芽」を促すことになった。台湾大学教授の周婉窈(歴史学)は林獻堂、蔣渭水らが開いた講演会が、すべて台湾語で行われたことを評価し「台湾語は日本への抵抗の象徴となった」と述べている。

聡明な矢多一生は「台湾に住む漢人」ではなく、彼らから白眼視され差別されてきた先住民だった。しかも山地は“閉ざされた世界”、警察が管理する特別行政区であり、漢人は立ち入ることを許されなかった土地である。弱小な先住民・阿里山ツォウ族のリーダーとして生きなければならなかった矢多は、自分の部族を豊かにするという大目的のため、統治者・日本と折り合いをつけ、しかも警察官として働くという重い宿命を背負っていたのである。

【主要参考文献】

『林献堂先生簡史』霧峰林家花園林献堂博物館

『梁啓超文集』岡本隆司・石川禎浩・高嶋航編訳(岩波文庫)

『日本統治下の台湾』許世楷(東京大学出版会)

『台湾文協一百年的啓蒙與勇気 周婉窈』趙静瑜(中央通訊社)