今月16日から始まった5年に一度開催の中国共産党全国代表者大会で、中国中央テレビが伝えた基調報告をする習近平総書記の表情は、明らかに精彩を欠いていた。しきりに咳をして水差しの水を飲み(この場面の映像は瞬時に参加者の全景に切り替わり)、声にも張りがなく、昨年7月の共産党創立100周年の天安門壇上での演説の姿とは様変わりしていた。異例の総書記3期目にこぎ着けるためエネルギーを使い果たしたかのようだ。

約1時間40分余の演説で最も拍手が大きく、唯一盛り上がったのは「祖国の完全な統一は必ず実現しなくてはならないし、必ず実現できる(祖国完全統一一定要実現、也一定能夠実現!」というくだりだった。内外のマスコミは「武力統一は決して放棄しない」を大見出しにとった。間違いではないが、中国が主張し続けてきたことの繰り返しであり、見出しに取るのは的外れである。むしろ「台湾問題の解決は中国人が自ら決める事柄であり、中国人が決めなければならない」との発言の方が重大である。ロシアのプーチン大統領がウクライナ侵攻を正当化したのと同じ論理だからだ。案の定、台湾の蔡英文総統は習報告のこのくだりに強く反発し「台湾の未来は台湾人が決める」と反撃した。

習近平総書記は、熱望していたはずの「中国共産党主席」の座も「領袖」という呼称も手にできなかった。党中央委員会常任委員をすべて側近で固めたのは、実績に乏しいと酷評されていることへの不安と焦りの為せる技かもしれないし、この体制では強権と慢心による手痛い失政を招くかもしれない。「両岸統一問題」には最大限の注意を払いつつ、日本はもっと冷静な分析で中国の強権姿勢と威嚇に立ち向かう手立てを組み立てるべきだろう。中国にとって最も安価で安全な戦略は、台湾に親中政権を誕生させることである。目につきにくい世論工作に、これまで以上に精力を注ぐだろう。

戦前の日本の戦略なぞる中国

台湾を一度も統治したことがない中国共産党政権が、「台湾は中国の一部である」と主張するのは妄想と言わざるを得ない。建国当初は「台湾」は取り戻すべき単なる領土に過ぎなかった。歴史的に隣国・チャイナは大陸国家だったが、共産党政権が誕生して国力が増し、背後の中央アジアの政治情勢が安定すると、海洋進出を目指した。彼の国で「近代海軍の父」と仰がれる劉華清(海軍部長、中央軍事委員会副主席)は空母建造と外洋進出(ブルー・シー・ネイビー)を悲願とした。

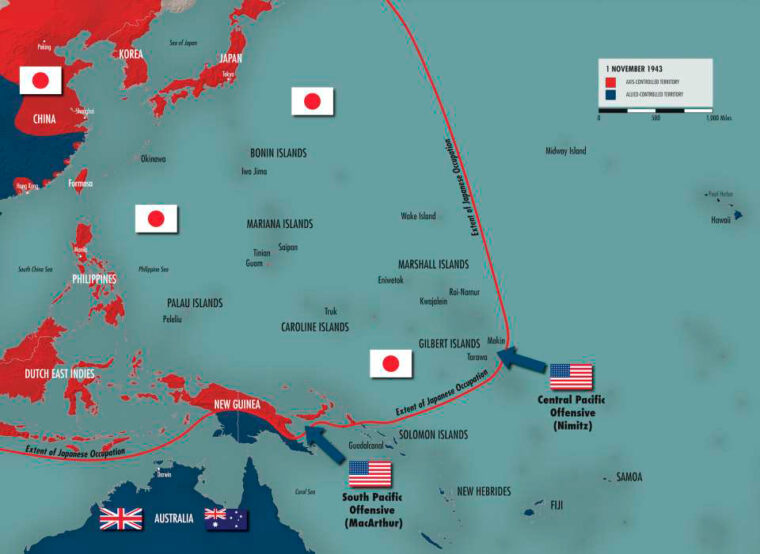

1982年に海軍トップの座に就いた劉華清は、日本列島から南西諸島、台湾、フィリピンに至る島嶼を「第一次列島線」、日本列島から伊豆諸島、小笠原諸島、グアム、サイパン、パプア・ニューギニアを結ぶラインを「第二次列島線」と命名し、二本のラインで囲まれた西太平洋海域での絶対的な優位を確保した上で、太平洋で米国に立ち向かう海洋戦略を示した。つまり台湾は、中国が太平洋へと打って出る橋頭保へと位置づけが変わったのである。

実は、劉華清の構想を遡ること40年余り、日本が1941年に太平洋戦争に突入する直前まで描いていた戦略こそ、劉華清戦略のひな型と言っていいだろう。習近平総書記率いる中国は、南シナ海のサンゴ礁の島々を自国領と強弁して軍事基地化を進め、また最近ソロモン諸島などとの関係を強化しているのは、日本がかつて南洋諸島で実行した戦略をなぞっているのである。

南洋群島を要塞化

第一次世界大戦の結果、国際連盟は1922年、敗戦国ドイツの植民地のうち、赤道以北のポリネシア、メラネシア、ミクロネシアの島々を日本の委任統治領とした。国際連盟の命で、独り立ちできない地域の面倒をみよということだ。広大な南洋群島、具体的にはサイパン島やテニアン島を含むマリアナ諸島、パラオ諸島、カロリン諸島、トラック諸島、マーシャル諸島(米国が1954年に水爆実験を行ったビキニ島がある)の統治を日本が引き受けたのである。日本はパラオ諸島のコロールに「南洋庁」の本部を置き、各島に支庁を展開して事実上の “植民地統治” に乗り出した。更に学校を開設して社会資本の充実に努め、産業面では、サイパン島とテニアン島で製糖業を興した民間会社「南洋興発」が事業を展開し、同社は準国策会社として機能した。委任統治領では住民の軍事教練、軍事基地の建設は禁止されていた。しかし、南洋を軍事拠点化したい海軍は、この好機を生かすべく民間企業の産業開発についてはいつでも軍事施設に転用可能な整備を進めさせ、国際社会の監視の目をかいくぐったのである。後に国際連盟を脱退すると、軍事拠点化は一気に進んだ。

西太平洋から南洋を “要塞化” する戦略は、広大な太平洋に補給拠点を持たない米国に対して極めて有効な戦略だったはずである。アメリカの植民地フィリピンを攻略すれば、守りは万全になり、迎え撃つだけでよくなるからだ。しかし、日本の真珠湾攻撃でこの戦略は崩れた。米国のフランクリン・ローズヴェルト大統領は、欧州への参戦に頑なに反対する国内世論の潮目を変えるべく、1941年6月、反対意見を抑え込んで米西海岸に置いていた太平洋艦隊の母港を突然、ほとんど無名のハワイ・パールハーバーに移し、日本に対し石油や鉄くずの輸出を禁じた。日本はローズヴェルトが仕掛けた罠にはまり真珠湾攻撃へと打って出て、結果として米国を太平洋に引き込んでしまった。さらに翌年6月、米空母を発進した16機のB-25爆撃機による一か八かの日本本土奇襲攻撃(ドゥーリトル作戦)で、さしたる被害もないのに浮足立ち、太平洋のど真ん中のミッドウェーまで艦隊を進めて、主力空母4隻とその艦載機290機を失うという手痛い敗北を喫した。海洋支配力を一気に低下させてしまったのである。こうして「平和の海」を意味する太平洋は、戦いの海となった。同年8月のソロモン諸島・ガダルカナル島の戦いは、米海兵隊が上陸して完成したばかりの飛行場を奪ったため、その奪還が目的だった。しかし、戦時の天皇直属の最高指導機関である大本営は敵兵力規模の判断を誤り、1万を超える米部隊が陣取る同島に対し 装備も食料も貧弱なわずか900人の部隊を投入して惨敗、その後も敵兵力を過小評価して部隊を投入する愚を繰り返し、約2万人に上る無残な屍の山を築いてしまった。そのうち1万5千人が病気と飢えによるものだったとされている。「餓島」と呼ばれた所以である。そもそも、日本軍はジャングルでの戦闘の演習さえ行っていなかったのだ。

こうして日米の攻守が逆転した。ニミッツ米太平洋方面総司令官が率いる米艦隊は、東から攻撃の包囲網を狭め始めてニューギニアへと迫り、南からは1942年1月から4月にかけて日本軍にフィリピンを奪われ、オーストラリアへ敗走していたマッカーサー南西太平洋方面総司令官が、オーストラリア軍、ニュージーランド軍とともにフィリピン奪還に向け攻め上がる構えを見せていた。

「台湾に恒久的損傷を与えよ」──ニミッツ提督

1944年(昭和19)7月に南洋の要のサイパン島が陥落すると日本の敗色は決定的となった。同月、東条英機に代わって首相に就任した小磯国明の下、参謀本部は連合軍が攻め込んでくる可能性が高い順に①フィリピン、②台湾および南西諸島(沖縄)、③北海道を除く本土と定め、それぞれに決戦場を指定する「捷号作戦」を立案した。本土攻撃をできるだけ遅らせるための、時間稼ぎの消耗戦計画である。そしてあわよくば講和に持ち込むべく努力を重ねようと決めたのである。「決戦場」に指定された地域は、戦争の惨禍を味わいつくすことになる。しかも、この作戦は連合軍の情報に立脚したものではなく、あくまで日本の希望的観測を前提とする作戦であった。

1944年10月5日、ニミッツは米第3艦隊司令長官ウイリアム・ハルゼーに対し「台湾の軍事施設と港湾施設に恒久的損傷を与えよ」との命令を下した。フィリピン奪還に向け周辺の制空権・制海権を確保するためであり、台湾だけでなく沖縄、フィリピン北部も攻撃対象だった。

10月10日、米軍は沖縄本島と周辺の島々の日本軍拠点を空爆。11日にはフィリピン諸島を攻撃し、翌12日、米第3艦隊は台湾に延べ1378機の艦載機を投入して高雄、台南、屏東、台東などに大空襲を展開した。さらに13日には台湾北西部の新竹飛行場や鉄道施設を攻撃、14日にも攻撃を続行した。日本海軍の第二航空艦隊は12日、約90機の航空機を出撃させ、台湾東方海上の米第3艦隊への攻撃を開始した。台湾沖海戦である。しかし、雲に視界を遮られ、逆に米艦の対空射撃を受けて出撃機の過半を失い、台湾守備に当たる航空機はほぼ壊滅状態に陥った。一連の攻撃を終えた米第3艦隊はフィリピン・レイテ島上陸作戦を支援するため、フィリピン東方沖へと南下した。連合軍の第一目標はフィリピンであり、ここを抑えれば、南方から日本への資源輸送ルートを断ち切ることができると判断したからだ。このように台湾とフィリピン、さらには沖縄の防衛は一体のものだった。まさに列島線の重要な部分であり、この捉え方は今日でも通用する。台湾防衛はフィリピン、沖縄と連動していると認識した方がいいだろう。

台湾上陸を主張した米作戦部長

米海軍ではエルネスト・キング作戦部長を中心に、台湾に上陸して日本空爆への基地にしようという「街道作戦(Operation Causeway)」を主張するグループがあった。しかし、マッカーサー南西太平洋方面総司令官がフィリピン奪還の重要性を強く主張、大統領もこれを支持したため、台湾上陸作戦は取りやめとなった。さらに米第5艦隊司令官レイモンド・スプルーアンス提督は、台湾を飛び越して硫黄島と沖縄への上陸作戦を主張、マッカーサーもこれを支持し戦闘の流れは決まった。もし台湾上陸作戦を実行されていたら、台湾に計り知れない惨禍をもたらしたことだろう。

フィリピン奪還の前哨戦を終えた連合軍は1944年10月20日、フィリピン・レイテ湾に700隻超の艦船と約20万の兵を集結、翌日にはこのうち10万3000人がレイテ島に上陸した。そして、連合軍は台湾への本格的空爆に移る。主な攻撃目標は台湾軍(日本軍)の基地がある嘉義、台南、高雄。11月に入ると空の要塞と言われたB-29爆撃機がフィリピンから飛来し、波状的に空爆を繰り返した。それまでの艦載機による攻撃の被害はさほど大きくはなかったが、B-29爆撃機は、筒状に巻いたカーペットを伸ばし広げて行くように大型爆弾を連続投下する絨毯爆撃(カーペット・ボミング)を戦法としている。凄惨な無差別爆撃の破壊力はすさまじかった。日本海軍の兵站、燃料、給水を担う台湾防衛上の最重要拠点、高雄港は、翌1945年1月の攻撃で、港内に停泊していた多数の船舶が撃沈され、沈没船が港路を塞いで、高雄港は使用不能となった。3月9日には人口ダム湖・日月潭の発電所を破壊し、4月にかけて北部の工場や駅を攻撃、さらに高雄、台南、新竹、花蓮の軍需工場への攻撃を繰り返した。そして5月31日午前、連合軍は約3時間におよぶ台北大空襲に踏み切り、台北中心部の軍事施設、官庁街、日本人の住宅街などに約3時間におよぶ猛爆を加えた。死者は約3000人、負傷者や家を失った人は数万人に上るとされている。この爆撃で、日本の台湾統治のシンボルである台湾総督府は建物の右半分が破壊され、無残な姿をさらした。一連の台湾空爆は、台湾全島でどれほどの被害を出したのか、台北以外の記録はない。太平洋戦争でB-29爆撃機が絨毯爆撃を行ったのは台湾戦が初めてであり、やがてB-29爆撃機はマリアナ諸島のサイパン島とテニアン島から日本の都市空爆へ向かうことになる。

フィリピンを奪還したとはいえ、ルソン島の戦いでは米兵1万1000人が戦死(日本兵は18万人死亡)しており、マッカーサーは高い代償を払ったことを付け加えておこう。もちろん、マニラ市民にも多数の犠牲者が出たのである。

台湾が空爆を受けたころ、矢多一生が阿里山で何をしていたかについては、記録はない。しかし、阿里山への玄関の街・嘉義は空爆で全焼している。爆撃の音は阿里山にこだまし、立ち上る煙も見えたはずである。矢多にとって、嘉義は幼いころ日本人警察官に引き取られて暮らした街であり、半世紀にわたり台湾を統治した日本との最も強い絆を感じる街である。その街が一面の焼け野原となって眼前に広がっているのである。日本の時代の終わりの感慨を、矢多は胸に深く刻み込んだであろう。

日本人にとって、夏は60カ所を越える都市空爆や沖縄戦、原子爆弾の惨禍に思いをはせ、首を垂れる季節である。しかし、かつて日本の国の一部だった台湾と台湾人が被った甚大な被害に思いを寄せる人は、今日いったいどれほどいるだろうか。

〔主要参考文献〕

◎『太平洋戦争』児島襄(中公新書)

◎『日本の南進と南洋興発-中国の太平洋進出への示唆』庄司潤一郎(防衛研究所NDSコメンタリー)

◎『太平洋戦争中期における日本の戦略』屋代宜昭(防衛研究所)

◎『太平洋戦争後期における連合国側の戦略』ジョン・フェリス(防衛研究所)

◎『台灣史100件大事』李筱峰(玉山社)

◎『海と空の軍略100年史』竜口英幸(集広舎)