今日では、ほとんど忘れ去られているが、蒋介石主席率いる国民政府とソ連政府は1945年8月14日、日本が連合国側の最後通牒であるポツダム宣言の受諾を表明したその当日に、モスクワで中ソ友好同盟条約を締結した。アメリカの斡旋によるこの条約では、ソ連は東北(満洲)の領土・主権の保全、新疆における反乱を支持しないこと、共産党を支援しないことを約束した。その見返りに蒋介石が差し出したのは、モンゴル(外モンゴル)の独立承認という、とてつもない贈り物だった。

第二次世界大戦が終結の日を迎える、世界政治の激動のタイミングでの条約締結。実は国民政府にはこの条約締結を急がねばならない理由があった。満洲は日本が重工業を育成し、鉱産物や農産物も豊かな土地だった。日ソ中立条約を一方的に破棄して満洲に攻め入り日本軍を制圧したソ連軍はそのまま居座る構えだった。連合軍のマッカーサー最高司令長官が発出した一般指令第一号により、満洲の日本軍の降伏手続きの相手は、ソ連極東軍のアレクサンドル・ヴァシレフスキー最高司令官と発表されたが、ソ連は、国民政府にとっては反乱軍である毛沢東の共産主義勢力を支援していた。毛沢東が満洲を勢力下に置こうとするのを、蒋介石は座視するにはいかなかったのだ。この条約はモンゴル民族の分断国家という悲劇を今日まで引きずる端緒となった。

蒋介石の決断の背景を知るには、満洲人の王朝国家である清国が倒れた1911年の辛亥革命まで、時間軸を遡らなければならない。辛亥革命で成立した中華民国では、革命家・孫文が上海で臨時大総統に選出されたが、軍事力を持たなかったため、清朝の政治家から北洋軍閥の総帥となった袁世凱に、わずか2カ月でその地位を奪われた。孫文は日本に逃れ、東京で中華革命党を組織し“復権”の機を伺うことになる。

浙江財閥との絆

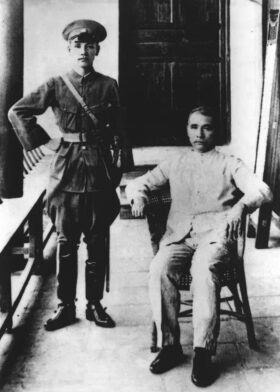

苦難の果てに民国に戻った孫文は、1919年に上海で中国国民党を結成して党総理に就任すると、ソ連の助力を得ることを決断。まずモスクワの国際共産主義組織(コミンテルン)代表のミハイル・ボロディンを招いて国民党顧問に据えた。そして、コミンテルンの主導により1921年に中国共産党が上海で成立すると、孫文は国民党に共産党員が“個人の資格”で加入し勢力を糾合する「第一次国共合作」を推進。1924年に陸軍士官を養成する黄埔軍官学校を広州に開校すると、校長には日本に留学して陸軍の野砲連隊勤務の経験がある蒋介石を据え、政治委員には共産党の周恩来や葉剣英が就いた。コミンテルンの目的は共産主義国家を誕生させることであり、中国共産党はコミンテルンの指示通りに動く駒だった。したがって、孫文の目指す革命とコミンテルンの路線は本来水と油であり二つの政党が協力するなどあり得ないはずなのだが、各地に割拠する軍閥を打破して強力な統一国家を打ち立てたい孫文の焦りと、ソ連の首相スターリンが対日戦略として第一次国共合作の推進を強く主張して中国共産党を指導したことにより、実現したのである。スターリンにとって日本は、ロシア革命の際にシベリアに出兵した反共国家であり、西に向かわせてはならない存在だったのである。

しかし、孫文が1925年3月に亡くなると、国民党は広州に「国民政府」を樹立、中華民国は国民政府と北京政府に分裂した。国民政府では軍事権を握った蒋介石が台頭、翌1926年に蒋介石は各地の軍閥を倒して国家を統一すべく、広州から北上する「北伐」を開始。その途上の1927年4月、共産党勢力の一大拠点となっていた最大の経済都市・上海で、共産党員や労働者を多数殺害して共産党勢力を一掃した。「上海クーデター」と呼ばれている事件だ。

なぜ上海なのか。租界を抱えて列強の企業が進出している上海は経済力のシンボルだった。その半面、労働者が多く、共産党が勢力を伸ばすにはうってつけの都市でもあった。1925年5月には上海の労働者組織がゼネストを指令、イギリス、日本、アメリカ、イタリアの各租界当局が軍隊を出動させ、ゼネストを抑え込んだ事件も起きている。列強資本と結んだ企業活動で利益を得ていた民族資本は、労働運動の高まりや租界襲撃事件に危機感を強めていた。3月下旬に蒋介石が上海に入ると、上海の資本家団体は彼に政情の安定を要請、浙江財閥の核であるチャーリー宋(韓嘉樹)が興した宋家では、長女の宋靄齢が蒋介石個人に財政援助を申し出たとされる。蒋介石に願ってもないチャンスが到来したのである。韓嘉樹は海南島出身で、渡米して宣教師となり宋嘉樹と改名、上海で聖書の出版を手始めに事業を急速に拡大し、孫文を財政面で支援しながら浙江財閥を成長させたキーマンであり、そのファミリーとの絆を深める機会が蒋介石に舞い込んだのだ。運命の女神が彼に微笑んだと言っても過言ではあるまい。

「上海クーデター」の後、蒋介石は宋家の三女・宋美齢と1927年に結婚した。宋家の二女・宋慶齢は孫文の英文秘書を経て26歳年上の孫文と結婚しており、蒋介石はこの婚姻で孫文の「義弟」となり、孫文の遺志を継ぐ政治家としての“正統性”を手に入れたのである。「上海クーデター」で「第一次国共合作」は終焉、蒋介石は意気揚々と北京に軍を進め1928年6月、国民政府による中国統一が実現した。

ナチスと手を組み国家整備

浙江財閥と手を握り、前途洋々に見えた蒋介石だが、彼の前には依然として大きな障害が立ちはだかっていた。まず、統治の核となる軍隊は前近代的で、依然として小さな軍閥が割拠しており、最高司令官の命令が末端まで行き届いて組織が動くようにはできていなかった。軍内に抵抗勢力をいくつも抱えているようなものだ。より重大なのは、軍需産業が育っておらず、装備や弾薬を輸入に頼らなくてはならなかったことだ。蒋介石が目を向けたのはドイツ、さらにはドイツ陸軍だ。彼が学んだ日本陸軍は、ドイツ陸軍を師と仰いで組織されたからだ。

その手始めとして蒋介石は1927年12月、腹心の陳儀(後に台湾で2・28虐殺事件を引き起こした軍人)をドイツに派遣し、軍需品の購入契約を結んだのを手始めに、1933年7月には武器購入協定を締結、近代戦のノウハウを指導する軍事顧問団の受け入れへと発展する。そしてアドルフ・ヒットラーが総統に就いた1934年の5月にハンス・フォン・ゼークト将軍、翌1935年にはアレクサンダー・フォン・ファルケンハウゼン将軍が軍事顧問団長に就任する。これも今日忘れられていることだが、蒋介石はヒトラーと手を結んだのである。

ゼークトの指導により誕生した蒋介石直属の国民革命軍第36、87、88の3個師団は、最新装備で近代戦を遂行できる虎の子師団である。さらにゼークトの指導で武器の自前生産体制も緒に就いた。蒋介石はゼークトの仲介で1936年に武器貿易を拡大する協定締結にこぎ着けた。協定ではドイツは国民政府に1億マルクの借款を与え、国民政府はこの借款で毎年2千万マルク相当の武器や工業設備をドイツから輸入することが決まった。これに対し国民政府は10年間にわたり毎年1千万マルク相当の農産物や鉱産物を輸出して借款の返済に充てる枠組みができたのである。ドイツにとっては冒険のように見えるが、実はドイツは中華民国で産するタングステンを渇望していたのだという。タングステンは軍需産業に不可欠な鉱物であり、ドイツは巨大な武器市場を手に入れ、タングステンの安定的な輸入も実現したわけで、ドイツ側のプラスの方が大きかったと言えるだろう。ゼークトの後任のファルケンハウゼンは1934年10月、拠点・上海から追い落とされた共産党の追撃作戦を指導し、共産党が「長征」という美名で呼ぶ2年間の一大逃避行へと追い込み、陝西省・延安の黄土高原地帯の延安に封じ込めたのである。蒋介石にとっては大勝利といえる。

この間、共産勢力の掃討にほぼ目途がついた1936年5月には、蒋介石は中華民国憲法草案を公表、憲法制定のための国民大会を開催すれば、統治の枠組みが完成に近づくはずだった。

第二次国共合作に追い込まれる

ところがここで蒋介石の運命は暗転する。1936年12月12日、世界を揺るがす大事件が陝西省の古都・西安で起きた。西安の国民党軍を激励に来た蒋介石が配下の張学良と陝西省を地盤とする有力軍人・楊虎城らに逮捕・軟禁され、共産党とともに日本軍に立ち向かうよう、戦略の百八十度転換を迫ったのだ。舞台は唐王朝・玄宗皇帝と楊貴妃が春の夢を結んだ華清池だ。毛沢東らを延安に完全に封じ込めた直後の出来事である。

張学良は、満洲の一大軍閥から国民政権の東北三省司令官となった張作霖の息子。父が日本軍に爆殺され、1932年の満洲国建国で満洲を追われた張学良は、日本軍と戦おうとしない蒋介石に我慢ならなかったのである。蒋介石は共産党との共闘を拒んだが、かつて黄埔軍官学校の部下だった周恩来などが駆け付けたことで状況を理解、やむなく抗日を目指す「第二次国共合作」の約束へと転じた。この事態を最も喜んだのはスターリンだったろう。

ヨーロッパに留学経験もある張学良は美男子で、プリンスともてはやされ浮名を流した人物であり、麻薬中毒でもあったが、蒋介石夫人の宋美齢とも親しかったとされている。彼の行動を、命をかけて部下が将軍を諫める「兵諫」と讃える日本人も多いが、彼もまた共産主義の何たるかを知らず、また政治的臭覚や人間洞察力を欠いた人物だったのである。後に蒋介石が台湾に逃れる時、彼は楊虎城とその家族を残忍に処刑したが、張学良は同道して幽閉した。大陸の共産党政権との連絡パイプとして利用したのだろう。それにしても、先の陳儀と言い、張学良といい、蒋介石はつくづく部下に恵まれない指導者だったと言える。

そして、遂に運命の巨大な歯車が回る時が来た。翌1937年7月7日夜、北京郊外の盧溝橋付近で軍事演習をしていた国民政府第29軍と日本陸軍支那駐屯軍の間で一発の銃声が轟いた。双方が相手からの発砲と判断、武力衝突に発展した。いわゆる「支那事変」の始まりである。「事変」と言う言葉は、宣戦布告に続く軍事衝突ではないという意味であり、紛争を拡大したくないという意志を含意している。蒋介石は直ちに二個師団の北上を命じた。断固とした意志を見せて紛争の拡大を避けるつもりだった。一方、日本の首相・近衛文麿は両軍の撤兵を含む停戦協定が現地で締結される前日、関東軍や海軍の派兵を命じた。強硬姿勢を見せれば相手は「折れてくる」と判断したのだ。近衛の予断が、双方を泥沼の戦いに引きずり込むきっかけとなり、蒋介石は「徹底抗戦」の談話を出すに至った。

拠点都市の攻略に固執

蒋介石政権の基盤は上海、広州、南京一帯であり、統一国家への道をすすむ途上だった。つまり全土に勢力を伸ばし切ってはいなかったのである。盧溝橋で武力衝突が起きてから3週間後の28日に北平(北京)が陥落、30日には天津が陥落し8月13日、戦闘は上海に移った。国民政府軍は、租界の居留民保護のため派遣されていた日本海軍陸戦隊5000人弱を、その10倍に当たる5万人で包囲し攻撃を始めたのである。国民政府軍の兵5万のうち3万は、ドイツ軍事顧問団が育てドイツの装備で武装した最精鋭部隊であり、ゼークトが授けた都市での戦闘作戦を身に着けていた。蒋介石は「ここでなら勝てる」と勝負に出たのだ。蒋介石は兵の増派を続けて徐々に包囲を狭め、一週間後の20日には総兵力は30万人にまで膨れ上がった。これに対し日本軍は兵を増派するとともに海から艦船が砲撃し続け、9月に入ると形勢を逆転させた。

軍事顧問団が育成した虎の子部隊への自信過剰から判断を誤った蒋介石は、戦略転換に追い込まれた。そして9月2日、自らを頂点とする「挙国一致の抗日体制」を成立させた。張学良が軍事力で飲ませた第二次「国共合作」の約束が、具体的に動き始めたのである。共産党勢力を取り込めばソ連からの支援を得られるとの計算があったかもしれない。

蒋介石の思惑を蹴散らすように日本軍の攻勢は続き10月下旬には包囲網を突破、11月5日に日本軍は上海南方の杭州湾から部隊を上陸させ、挟み撃ちの態勢に入った。ここに来て蒋介石は撤兵を命じ、11月12日に上海での攻防戦は終結した。

こののち、各地で戦闘が散発的に継続するなかで、蒋介石は首都を南京から四川省の重慶に移したが、上海で日本に決戦を挑んで虎の子部隊まで損耗させたことが大きくひびき、蒋介石の指導力は下り坂に入ったといえる。都市の争奪戦にこだわり過ぎた国民政府軍と日本軍をしり目に、共産主義勢力は軍事力を温存、国民政府軍が敗れた権力の空白地帯に入り、農民と共に農作業をしながら勢力を扶植、面としての地盤を着実に広げて行ったのである。

米国はチャイナを失った

揚子江上流の四川盆地にある重慶は、逃げ込むにはいい場所だが、攻撃を繰り出すには不適な土地である。この地を基盤とした三国志の英雄、劉備も天下はとれなかった。蒋介石はじっと時機到来を待つしかなかった。日本が真珠湾攻撃で太平洋戦争に突入すると、アメリカはビルマからヒマラヤ越えで国民政府に物資を補給する「中国方面軍」を1942年2月に創設、その司令官に蒋介石の参謀総長を兼務させた。

1944年10月にこのポストに就いたアルバート・ウェデマイヤーは、米陸軍最高の知性と讃えられた人物で、重慶では毛沢東や周恩来とも面談し、彼らの動静を冷静に分析している。

彼は著書の中で、1945年3月に一時帰国した際、ローズヴェルト大統領に「この戦争が終わり次第、彼ら(共産主義者)は厄介な問題を引き起こす」と説明したと記述。「中国共産党は西側の言葉が意味するような政党ではなく、私的な軍隊を持ち、クレムリンの後援のもとで、チャイナ全域を完全に支配する目的で行動している陰謀家たちであった」と記している、重慶に駐在する記者たちは、毛沢東のグループは土地改革を目指す政党であるとの記事を送り続けていたのである。「共産主義者の機先を制して、国民政府軍が日本軍部隊の降伏を受理する立場にたつようにすることが、どうしても必要だった」と国民政府軍の兵を北に移送する準備にかかった事情にも言及している。

結果的に、満洲で日本軍の武器を接収したロシア軍は万里の長城を越えて北京に進んで共産党勢力に引き渡し、引き続き満洲に居座りアメリカを牽制した。朱徳率いる共産党部隊は、マッカーサーの指令では蒋介石側に渡さなくてはならない日本軍の武器を横取りしたりしていた。さらに国民政府軍を満洲に移送するアメリカ海軍の艦船部隊はソ連軍や共産主義勢力の妨害を受け、中国北部の秦皇島に上陸させるよりほかに道がなかったとの証言を紹介している。

日本降伏を受けて蒋介石と毛沢東は1945年8月30日、内戦を回避するために重慶で会談を開始し、国共両党は10月10日に統一政権樹立を展望する「双十協定」を締結した。この動きに呼応するかのようにトルーマン大統領は1945年12月、ヨーロッパ戦線を勝利に導いた陸軍参謀本部長、ジョージ・マーシャル将軍を大統領の代理大使としてチャイナに派遣したのである。彼の任務はチャイナに「連立政権」を樹立するよう交渉すること、つまり「第三次国共合作」の実現だった。アメリカは親米政権の樹立と巨大市場への参入を期待していたのである。双十協定をベースにすれば米政府の仲介が果たせると判断したようだ。

マーシャルの尽力で1946年1月、国民党の張群、共産党の周恩来、マーシャルの三者間で停戦協定が締結され幸先がいいように思われた。民主的統一政権の形成に向けた綱領も採択され、双方の軍を「国軍」として統一する整備法案も調印された。しかし、進展はここで止まった。双方は依然として各地で陣取り合戦を繰り広げていたからである。停戦協定は更新されることもなく6月30日で期限切れとなり、マーシャルは翌年1月に成果なく帰国、国共は内戦へと突入する。この時点での兵力は国民党の430万人に対し共産党は120万人と、圧倒的に国民党が優位に立っていた。しかし、共産勢力は一早く満洲に進出、一度はひっくり返されたものの、1948年に満洲を占領して態勢を立て直し、ここを基盤に全土へ攻勢をかけた。国民政府軍は兵の脱走や敵への投降が相次ぎ、軍内に心理的な動揺が続いたこともあるが、結局、満洲を占領できなかったことが、勝敗を分けたといえる。

調停に失敗したアメリカは1947年1月、蒋介石政権に対する軍事支援を停止した。国共の統一政権を樹立できなかったのは国民党のせいだ、と言わんばかりの措置である。ナチス・ドイツ、次いで日本に勝利するため、アメリカはソ連に巨額の援助を行った。その交渉のためワシントンにはソ連からの訪米団が続々と訪れ、国務省内には共産党の一大ネットワークが形成された。ウェデマイヤーの言葉を借りれば、「アメリカは共産主義の何たるかを知らず、その外交は子供のように幼稚だった」のである。後にマーシャルや民主党政権は「中国を失った」と猛然たる非難を浴びることになった。

三度にわたり「国共合作」を突きつけられた蒋介石は、運命を呪いたくもなったろう。国民党の腐敗が留まるところを知らなかったのは確かである。ウェデマイヤーは蒋介石の最大の欠点として「友人や昔からの支持者に対する誠実さ故に、無能な側近を解任できなかったこと」を挙げている。

〔主要参考文献〕

◎『孫文革命文集』深町英夫編訳(岩波文庫)

◎『宋王朝』スターリング・シーグレーブ、田畑光永訳(サイマル出版会)

◎『張家三代の興亡』古野直也(芙蓉書房出版)

◎『蒋介石の外交戦略と日中戦争』家近亮子(岩波書店)

◎『第二次大戦に勝者なし』アルバート・C・ウェデマイヤー、妹尾作太男訳(講談社学術文庫)

◎『日華・風雲の七十年』張群(サンケイ出版)

◎『日中戦争における蒋介石の戦略形成と重心移行』工藤信也(エア・アンド・スペース・パワー研究)

◎『中華民国政府とナチス・ドイツの不思議な関係』北村稔(立命館文学 第608)