日本の降伏後、中国共産党との内戦に敗れた国民党政権は台湾に逃れて来て、そのまま居座った。なぜ、蒋介石は台湾にやって来たのか、そもそも国民党政権が台湾を統治する根拠はどこにあるのか──現在の中台関係を理解するには、大陸で軍事的にも圧倒的に優勢だったはずの国民党がなぜ、どのようにして内戦に敗れたのかを、当時の国際関係の大枠の中で捉え直すことが肝要である。

1945年8月14日、日本は、連合国側が7月26日に突きつけた最後通牒である「ポツダム宣言」の受諾を表明、翌15日に降伏した。宣言受諾までの19日間には広島と長崎への原子爆弾投下、ソ連軍の満洲侵攻、さらに首都・東京へ硫黄島から飛来した合計240機超のP-51マスタング戦闘機と約160機のB-29爆撃機、さらに米第三艦隊空母の艦載機と、合計五波にわたる空爆を米軍は畳みかけたのである。

日本の降伏通告を受けて連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーは9月2日、地域別に日本軍の降伏文書を受諾する権限を持つ司令官を定めた「一般命令第一号」を発出した。この司令官たちこそ当時の国際関係を明白に示す重要なポイントだ。少々長くなるが、以下にお示しする。

- チャイナ(満洲を除く)、フォルモサ(台湾)、澎湖島および北緯16度線以北の仏領インドシナ→蒋介石総統

- 満洲、北緯38度線以北の朝鮮、樺太⇨ソ蓮極東軍最高司令官

- ビルマ、タイ、北緯16度線以南の仏領インドシナ、オランダ領ニューギニアと現在のインドネシアとその周辺の島々など→東南アジア軍司令部最高司令官(英国マウントバッテン卿)

- マレーシア、ボルネオ、英領ニューギニア、ビスマルク諸島、ソロモン諸島など→オーストラリア陸軍最高司令官

- 日本国委任統治領、小笠原諸島および他の太平洋諸島→米太平洋艦隊最高司令官

- 日本国大本営ならびに日本国本土、これに隣接する諸小島、北緯38度線以南の朝鮮、琉球諸島およびフィリピン諸島→米太平洋陸軍部隊最高司令官

太字で表示している北緯38度線は朝鮮戦争、北緯16度線は南北ヴェトナムによるヴェトナム戦争の発火点となるラインである。戦後の出発点となるマッカーサーの一般命令第一号はその端緒から、共産主義対反共産主義という冷戦の芽をはらんでいたのである。

また、北緯16度線以北の仏領インドシナの接収窓口がなぜ国民政府なのかは、後のカイロ会談のところで詳しく触れる。また、今日においてもロシアが占領しているわが国の北方領土は、マッカーサーの「一般命令第一号」には含まれていないことも見逃してはならない。そして「一般命令第一号」からわずか9日後の9月11日、国共内戦が火を噴いた。大陸での新たな動乱の始まりだった。

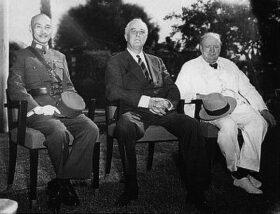

米大統領、蒋介石に破格の厚遇

時を2年ほど遡る。米大統領フランクリン・ローズヴェルトと英首相ウインストン・チャーチルは、1943年11月22日から26日までエジプトのカイロで首脳会談を開いた。欧州戦線の命運をかけるノルマンディー上陸作戦について協議した「カイロ会談」である。チャイナに異様に肩入れするローズヴェルトは、この会談に国民政府主席の蒋介石を招くことに強くこだわった。カイロ会談では、上陸作戦の最高司令官にドワイト・アイゼンハワーを起用することと、日本が1914年以来手に入れた海外領土を全て剥奪することが決まった。欧州戦線と太平洋戦線が議題だから、蒋介石を敢えて会談に招く理由は何もなかったはずなのである。

だが、ローズヴェルトには、チャーチルに隠した策謀があった。チャーチルがカイロに到着する前に、ローズヴェルトは蒋介石に私的会合を持ち掛けたのだ。この場で、ローズヴェルトは蒋介石に戦後の国際秩序の構想を示し、チャイナが米、英、ソ連とともに世界の平和を守る「四人の警察官」の役割を果たすことを望んでいると持ち上げ、構想への支持を求めたのである。さらにローズヴェルトは、イギリスとソ連が戦後アジアに手を伸ばすことを防ぐため、仏領インドシナ(ヴェトナム、ラオス、カンボジアと南シナ海のスプラトリー諸島、パラセル諸島)をチャイナの委任統治領とする意向を示した。その際、チャイナが新たな植民地を手にしない見返りとして、ローズヴェルトは日本の降伏の後、「満洲、台湾、澎湖島はチャイナの主権下に置かれる」ことを初めて保証したのだ。

米大統領との私的会合とは言え、世界の〝四大国〟として認められ、領土の保証も得た蒋介石は、得意の絶頂に立った思いだったろう。後は日本との戦いに勝利し、共産党軍を駆逐すればよいのである。展望が開けた蒋介石は、こうして日本軍の物資補給基地の機能を果たし、共産党との抗争もなく接収が最も容易な台湾の接収計画立案に着手することになったのである。

さらにこの会合でローズヴェルトは国民政府軍を南から支援するため、ノルマンディー上陸作戦の前にベンガル湾に上陸作戦を行うとも約束。後で知らされたチャーチルは「ただでさえ上陸作戦用の艦船が不足しており無謀。ノルマンディー作戦の成否にかかわる」と猛反対し、ベンガル湾上陸作戦を阻止した。思い付きをすぐ口にするローズヴェルトの軽薄さを示すエピソードだ。ローズヴェルトは、母方の祖父が清朝時代の広州で会社を経営し巨万の富を築いたことを自慢していた。その商売とはアヘンの取引だったのだが「わが家はチャイナに三代の友誼がある」と彼は語っていたのである。「4人の強い警察官で世界平和を守る」という彼の未熟で独善的な構想は、結果的にはスターリンに東ヨーロツパと北部ヨーロツパ、さらには日本の北方領土を売り渡し、蒋介石に国共合作を無理強いしてチャイナを毛沢東に贈ることへとつながった。今日に至る惨禍の源であり、誠に罪深い。

福建閥の日本通・陳儀の起用

さて、日本の敗色が濃くなった1944年春、蒋介石は重慶に「台湾調査委員会」を設置し、台湾接収の準備に着手した。福建閥の中心人物である陳儀を調査委員会の主任に任命し、統治に当たる官僚群の養成も始めた。陳儀は日本の陸軍士官学校を卒業、陸軍大学への留学経験もあり、日本の台湾統治政策にも精通した人物であった。蒋介石の南京国民政府が陳儀に用意した肩書は「台湾省行政長官兼警備総司令」。国民政府の一つの行政組織としての「台湾省」ではあるが、長官が立法、司法、行政の権限を一手に握り、本国から独立して機能する組織である。大陸にはこうした省組織はなく、中国国民党の創始者・孫文が掲げた五権分立(立法、司法、行政と、考試、監察)とも相いれない。はなはだ異様な組織であり、日本の「台湾総督府」の完全な焼き直しに過ぎないと言える。

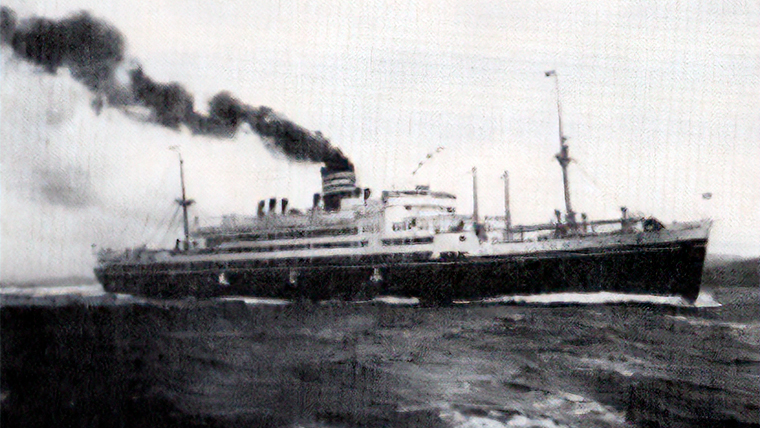

台湾接収のためアメリカ海軍の輸送船で運ばれた国民政府軍二個師団、約1万2000人と高級官僚約200人は、1945年10月17日に基隆港に入り、翌日、台北まで徒歩で行軍した。台湾の民衆は「光復」と書いた旗を打ち振って沿道で出迎えた。

「光復」とは、植民地からの解放の意味である。筆者は太平洋戦争末期でも反日暴動を起こさなかった台湾の民衆が、なぜ、突然に「光復」の旗を掲げたのか、長年不思議に思っていたが、台湾の政治活動家、史明(本名=施朝暉)の著書『台湾人四百年史』を読んで初めて納得が行った。日本統治で大陸から半世紀にわたり〝隔離〟されていた台湾の人々は、日本人が「支那人」と呼んでいた大陸の漢人を「唐山人」という古めかしい呼称で呼んでいた。日本の降伏の後、大陸から「光復」という聞きなれない漢語がニュースでしきりに流れ、初めて「同胞」と呼びかけられたのだ。台湾の人々は「祖国復帰」や「植民地からの解放」という甘いささやきに「舞い上がり(史明)」、日本の敗戦で、やっと自分たちが主である国に生まれ変わると期待したのだという。台湾の人々は、政治的に純情で〝うぶ〟だったのだ。

10月25日に降伏文書の調印を終えると、陳儀による施政が始まった。だが、台湾の人々が目にしたのは、有無を言わせぬ資産や財産の没収、砂糖や米などの徴発だった。高雄港に日本軍が備蓄していた物資も根こそぎ奪われ、蒋介石の下へと輸送された。「台胞(台湾の同胞)は国語国文(漢語)を解さない」を理由に、台湾人は官公庁から排除された。台湾省行政長官公署の幹部21人のうち台湾籍は1人、中級幹部316人のうち台湾籍はわずか17人に過ぎなかったのである。その上、大陸からやって来た漢人官僚には「僻地手当」が上乗せされたのだから、台湾蔑視を合法化したとしか言えない。黄埔軍官学校における孫文の演説を歌詞にした中華民国国歌は「三民主義はわが党(国民党)の指針」という文言で歌い始めるのだが、国民党は台湾の民を三民主義で遇するつもりはなかったようだ。

陳儀とともに台湾にやって来た漢人たちもあまりにひどかった。台中裁判所では職員50人のうち半数が所長の親類で占められ、花蓮裁判所も同様だった。高雄の新任校長は、字がまったく読めない自分の父親を教師に任命したという。社会の指導層の人間がこの体たらくなのだから、あとは推して知るべしだろう。国民政府の特務機関の人間たちも続々と台湾入りした。こうして人々は、陳儀の「台湾省行政長官公署」を「新総督府」と陰でささやき合ったのである。陳儀の施政下、物価、とりわけ食料品の価格が高騰して猛烈なインフレを招き、台湾では前代未聞の「米飢饉」さえ起きて、庶民の恨みをかった。

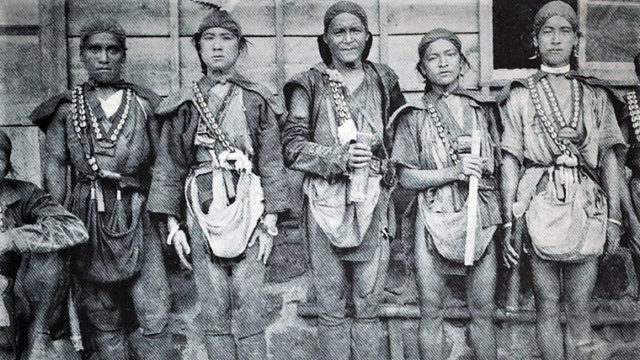

先住民の政治進出

陳儀の施政で筆者が唯一評価できるのは、1945年12月26日に公布された「台湾省各級民意機関成立方案」=地方選挙の導入である。この法律により、翌年の2月から3月にかけて県、市、郡、村で選挙を行いそれぞれの代表を選出、1946年5月1日に県議員による間接選挙で選ばれる定数30の「台湾省参議会」が成立した。特筆すべきはタイヤル族出身のエリート先住民、「楽信・瓦旦(日本名の日野三郎から部族名の漢字表記に改めた)」が当選を果たしたことである。彼は先住民出身の医師第一号として地域の医療活動に従事した実績があり、人々の信頼が厚かった。

一方、阿里山ツォウ族のエリートだった矢多一生は、名前を「高一生」と漢人式に改めた。日本統治下の警察官だった高が政治の道に進むには、それなりの慎重な手続きが必要だった。彼は1945年10月24日、嘉義市の新たな市政準備室を訪れて三民主義青年団への加入を申請、さらに山地の治安維持に協力すると申し出た。そして11月中旬には阿里山に配備されていた武器をすべて差し出した。こうして新体制への恭順を示した高一生は阿里山地区のツォウ族のリーダーにして対外的にもツォウ族を代表する人物と認められ、嘉義県東部で県面積の五分の一を占める呉鳳郷(現在の阿里山郷)の初代郷長になったのである。

陳儀の施政は台湾の人々の不安と不満をかき立てていたが、楽信・瓦旦と高一生は手を携えて、彼らが理想とする山地先住民の自治への道を歩き始めた。

〔主要参考文献〕

◎『マッカーサー大戦回顧録』ダグラス・マッカーサー、津島一夫訳(中公文庫)

◎『台灣史100件大事』李筱峰(玉山社)

◎『台湾人四百年史』史明(鴻儒堂)

◎『高一生傳記』浦忠成(行政院文化建設委員会)

◎ “’Election’ as Consensus: The Changing Connotation of Taiwanese Local Autonomy in Postwar East Asia (1945-1947)” Chao-Hsuan Chen(University of Nottingham)

◎ “Why FDR Embraced China as a Great Power” Keikichi Takahashi(The Diplomat, March 05, 2021)