一、徐友漁氏からのメール

梅雨の六月。日本の大学の招聘で来日した中国社会科学院哲学研究所の元研究員の徐友漁氏からメールが送られてきた。

徐友漁氏は、西洋の政治哲学や中国の社会思想の研究で著名な良心的知識人であり、「〇八憲章」発表時の署名者三〇三名の中で、国内で署名した者の一人である。さらに、徐氏は、北京電影学院教授の崔衛平とともに「〇八憲章」署名の理由に関する文章を発表し(『〇八憲章与中国変革』中国信息中心、労改基金会、ワシントンD.C.、二〇〇九年所収)、また、崔衛平、莫少平(劉暁波の弁護士)とともに、二〇〇九年三月、プラハで開催されたHomo Homini Award(〝人と人〟人権賞)の授賞式に、劉暁波はじめ「〇八憲章」署名者全員を代表して出席した。その表彰の言葉は「大いなる勇気」を称賛し、「個人の危険をものともせずに『〇八憲章』に署名した人々への支持を示す」と結んでいる。

徐氏の日本語訳の文献としては、及川淳子女史の翻訳による「我々と劉暁波を切り離すことはできない──劉暁波を釈放せよ──」(『天安門事件から「〇八憲章」へ』(劉燕子編、藤原書店、二〇〇九年、Ⅳ)や「二〇一〇年ノーベル平和賞に関する思考」(『「私には敵はいない」の思想』(藤原書店、二〇一一年、Ⅱ)がある。前者は劉暁波の釈放を求める声明で、徐氏はそこに名を連ねている。また、及川女史は直接交流し劉暁波夫妻や厳しい言論統制に抵抗する「中国公共知識人」や中国共産党の党内改革派に関して労を惜しまず紹介する若手研究者で、著書に『現代中国の言論と政治文化』(お茶の水書房、二〇一二年)がある。

このようなわけで、私は徐氏とは既に「神交(面識はないが心が通いあう交友関係)」を感じて、メールを交信するようになった。

二、『遭遇警察──中国維権第一線親歴故事──』の紹介

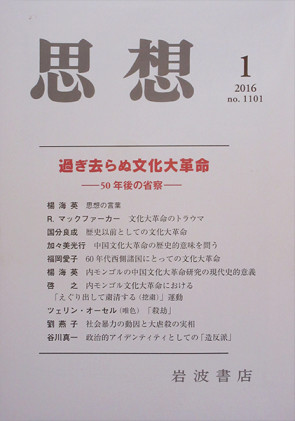

徐友漁氏から、天安門事件二三周年にあたる今年の六月四日に合わせて出版したばかりの『遭遇警察──中国維権第一線親歴故事──』(徐友漁、華澤編、開放出版社、香港、二〇一二年)が届けられた。サブタイトルの「維権」は権利擁護を意味する。

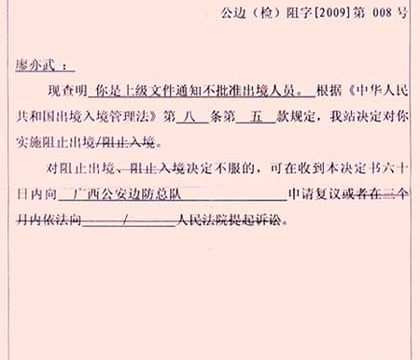

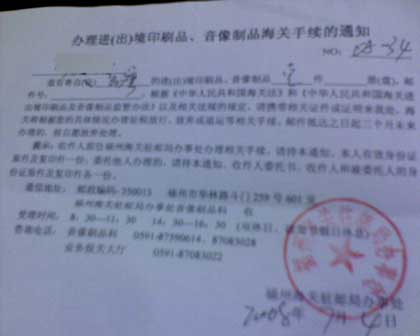

この『遭遇警察──中国維権第一線親歴故事──』は、著名な人権派弁護士(中国では維権律師、公益律師とも呼ばれる)の滕彪、NGO「公盟」の創設者で、北京郵電大学講師の許志永、天安門事件の真相究明と名誉回復を粘り強く求める犠牲者の親たちの組織「天安門の母」の発起人である丁子霖・蒋培坤夫妻、人権擁護を訴え続け中国政府に八回も入国を拒否されたため、二〇〇九年一一月から三ヶ月間、成田国際空港の制限エリア内で抗議の「籠城」を続けて入国を果たしたが軟禁状態に置かれている馮正虎、中央電視台(CCTV)の元ディレクターの華澤、盲目の人権活動家の陳光誠の奇跡的な脱出を支援した元英語教師の何培蓉(珍珠)、人気作家の慕容雪村たち二二名が、毛沢東の「階級闘争」時代から胡錦濤の「警察国家」へという「転換」において起きた現実を実体験に基づいて語った証言集である。

これまで、劉暁波のノーベル平和賞が発表されるや、中国政府は取締りをますます強めたことは多くが指摘してきた。授賞式への出席がことごとく阻止されただけでなく、会食などの名目で祝賀会を開こうとしただけで、公共秩序の攪乱という理由により召喚、拘禁、自宅監視、家宅捜査などを行使した。今年一月、米国に事実上亡命した作家の余傑は、黒い袋をかぶせられて秘密の施設に連行され、全裸で殴る蹴るなどの暴行を受けた。彼は「上からの命令があれば、地球上の誰も気づかぬうちに、お前を生き埋めにする穴を三〇分で掘れる。全国で政府を批判するやつら二〇〇人を全部生き埋めにしても、全世界で誰一人、屁の一つもできやしない」と脅迫されたことを証言している。

このように中国共産党が独裁体制維持のために「無法無天」で、法も天も無視して悪事の限りを尽くすことを、私もひしひしと思い知らされてきた。そのため、『遭遇警察──中国維権第一線親歴故事──』を読み始めると、目を離すことができず、一気に読み終えた。

三、警察国家の実状

『遭遇警察──中国維権第一線親歴故事──』出版の目的は、中国の社会生活における「警察化」の特徴、警察による社会生活の監視とコントロール、人権侵害の方法や特徴を記録して歴史に残し、後世の人々の調査や研究のために提供するということである。その「前言」では、次のような実状が述べられている。

現代中国の社会生活における重要な現象や際立つ特徴は、警察が隅々にまで浸透し、市民の正当で合法的な活動に干渉し、圧力を加え、そして、人権を侵害していることであり、それは文化大革命が終息して以来かつてないほどのレベルに達している。それ故、「調和社会というスローガンは、この警察国家という現実と照らしあわせて、辛辣な皮肉となっている。

近年の「〇八憲章」の署名と公表、劉暁波のノーベル平和賞受賞、北アフリカの国々から起きた「ジャスミン革命」に対する社会的な反響に対する、いわゆる「維穏(安定維持)」のために、当局はますます警察の力に頼るようになっている。つまり、自己の執政の合法性に関して、もはや自信を喪失しているため、まさに病的な過敏さで、中国の大地のどこでも「不安定な要因」だと判断すると、電光石火、矢継ぎ早の勢いで、その芽のうちに摘み取るという対策をとっている。全面的な社会のコントロールを意味する「社会の管理」という概念を指導的な指針として打ち出し、国家の資源の多くを社会の監視とコントロールに用いている。

中国の警察による人権侵害のひどさは、既に「公然と日常化」されている。前ソ連や東欧の秘密警察の活動や方法と異なり、中国の警察は神秘的でもなく、また威厳もないことである。中国の公民が警察に呼び出されるのは、偶然でも、個別的でも、例外でもなく、大規模で日常的なことである。また隠れてなされずに、あからさまである。事前に電話で通告することもあるが、予告なしに自宅に乱入し、それが繰り返されて、いつのまにか「常連客」となる。定期的に「お茶やコーヒーを飲もう」、「食事をごちそうしよう」と、まるで飲み食いの仲間になったようにふるまう。

監視のために、その人物の自宅の入口、集合住宅の階下、「小区(都市部の基層の単位、居民委員会の管轄、いくつか集まると社区となる)」の入口などに、臨時の宿泊所さえ建てる。

人手が足りないため、月給わずか一千元あまりで出稼ぎの農民工、保安(警備員)、城管(城市管理隊)などを「二警」や「三警」として雇い、一人を見張るため八人も配置して、二四時間三交代制で監視させている。警察が「包工頭(親方)」になり、様々なところから臨時雇用としてかき集めて部隊をつくるが、当然のことながら、みな仕事に忠実ではなく、効率も悪く、士気は低下するばかりである。しかも、ややもすれば暴力を振るうため、民衆の不満は鬱積し、「泄憤(鬱憤晴らしの事件)」が至る所で起きている。このようになるのは、監視を必要とする公民があまりにも多すぎるからである。

それでも、『遭遇警察──中国維権第一線親歴故事──』で述べられていることは「歴史の真相の全てではなく、一側面に過ぎない」という。同様に、取りあげられている警察は、巨大な警察組織のなかの一部で、交通警察などとは区別される政治警察、思想警察、「文化警察」である。しかし、一部であるとはいえ、それらは公民社会(市民社会)の形成にとって障害となるだけである。

従って、いつの日か、政治改革が現実味を帯び、「法治国家の樹立」がスローガンではなく、実際の綱領として打ち出されるとき、まず第一に政治警察を解散することが急務となると指摘し、「中国の未来に目を向けるとき、政治警察は必ずや歴史の過去となる」と提起する。

四、徐友漁氏の場合

徐友漁氏の「抗拒」を読むと、中国政府の最高レベルのブレーントラストである中国社会科学院にさえ保衛局の「維穏弁(安全維持統括事務所)」や監察局(規律違反、腐敗汚職を管轄)が設置されていることに驚かされる。また、「北京市公安局文化保衛署」という知識人、文化人、芸術家、出版編集者、ネットのブロガーやニュー・オピニオン・リーダーを直接監視し、「粛清」するという部門が公然と存在していることにも唖然とさせられる。警察国家の実態の深刻さが次々に出てくる。

二〇〇四年、徐氏は、劉暁波を中心に起草された天安門事件の真相究明と問題解決を提起した公開書簡に署名した。そのため、治安当局は「体制内」の知識人が「体制外」の「民主運動家」と「共同行動」をとることに過敏に反応して恐怖し、研究所の党書記、所長、監察局から「二度と過ちを犯してはならない」と警告された。

二〇〇六年からは、両会(全国人民代表大会と政治協商会議)が開催される「敏感」な時期には、警察が「自宅訪問」することが「慣例」となった。

さらに、二〇一〇年、北京のチェコ大使館が開いた文化活動に参加しようとすると、北京市公安局は社会科学院保衛局と手を組み、徐氏を「維穏弁」に拘禁した。また、徐氏の電話やメールはすべて監視下に置かれた。

五、ペンネーム「一七匹の猫と魚」の場合

ペンネーム「一七匹の猫と魚」がユーモラスかつシニカルに記録した「小市民奇遇記」では、次のように述べられている。

二〇〇九年六月、一人のネット・ユーザーは暇をもてあまして退屈なのでバスに乗り、「五星紅旗(中国国旗)」を謳歌する放送を聞きながら、ふと、一本の白菊を買って、天安門広場で国旗を降ろす儀式を見物しようと思いついた。これを歌っていた歌手は、まもなく国家主席になる習近平の夫人で、自分もまもなくファースト・レディになる彭麗媛だった。

ところが、この一本の白菊が、テロ対策で厳戒態勢の広場の入口における検問でトラブルを起こした。

「お前らは何人だ?」

「お前らって言うけれど、違います。ぼく一人です」

「この花は、何のまねだ」

「持ってたらいけないのですか」

「身分証!」

「持ってません」

「待て。確認する」

……(パソコンで検索する)。

「広場で何をするつもりだ」

「国旗を降ろすところを見物しようと思いました」

「白い菊の花とは、どういう意味だ」

「法律で禁止されているのですか?」

……(広場に停車しているパトカーに入れられ、訊問を受け続ける)。

「どこで買ったんだ」

「西単です。一本、五元でした」

「警戒、警戒。西単に白い菊の花を売るやつがいる」

すぐさま警官は無線電話で叫びだした。

「この白い菊は、どういう意味だ」

「意味?……そんなこと考えていませんよ」

「必ずある。すべての花には意味があるんだ。例えば、バラには男女の愛、それで、菊は……」

「ええと、美しくて、純潔で、幸福?」

「しかし、これは白だぜ」

「菊の花には白、黄、紫といろいろありますよ」

「白い菊は供養専用だ」

「ああ、そうですか……でも供養って? 誰に供養するの?」

この間、数人の警官が「一七匹の猫と魚」に繰り返し訊問した。

「どうして、今日、国旗を降ろすのを見に来たんだ?」

「昨日は時間がなかったし、明日は気が変わるかもしれないし」

「お前は何か記念するために違いない」

警官は焦った。

「ええ? どういう意味ですか? 全然分かりません。もう少し分かるように説明してくれませんか」

「今日は、六月四日だ」

「六月四日? どういう日ですか? 特別な日ですか?」

……警官たちは答えに窮した。

その後、「一七匹の猫と魚」は警察局に連行され、数時間後にやっと釈放された。

「もういい。帰れ。もし、今度供養するときは、まず管理局に登録しろ」

「違います。国旗を降ろすのを見に来ただけです」

「もし、と言ってるんだぜ。帰れ」

このようなエピソードから、上から暴力的に抑えつけて保っている「調和社会」や「安定維持」の恐怖と裏腹な実態がうかがえる。

五、おわりに

北アフリカや中東の「ジャスミン革命」に呼応して、中国の「茉莉花(ジャスミン)革命」がネットを中心に呼びかけられたとき、弁護士の江天勇や滕彪たちは、頭から黒い袋をかぶせられて連行され、カーテンを閉め切った部屋で連日暴行や訊問を受けた。そして、マスコミの取材はもとより、ネットで発信したり、海外の民主活動家たちに知らせないという条件つきで釈放された。その時、治安当局は「約束を破れば、家族みな〝失踪させられるぞ〟」と脅迫したため、沈黙を破って語られたのはごく一部だけである。

最近渡米した盲目の人権活動家の陳光誠は、厳しい監視をかいくぐり、奇跡の脱出を成功させて世界を驚かせたが、故郷の兄やおいたち親族は残酷な報復を受け、また、「自由光誠」と訴えて救出活動を支援した市民やネット・ユーザーは、地元の監視員に棒を振り回されて仕返しされた。

これらは氷山の一角で、知られていない暴力は無数にある。そして、社会の底辺で最も差別や偏見にさらされている農民工や臨時工などは「二警察(第二の警察)」、「三警察」として、暴力の手先となっている。このような者たちをフル稼働する人海戦術で、新しい差別(政治的差別、政治的アンタッチャブル)を作りだしていく。それは独裁体制の重層的な統治構造であり、警察国家とは国家テロ組織であると言わざるを得ない。

ところが、現在、中国のインターネット・ユーザーは約五億人で、その中のウェイボー(微博、中国式ミニブログ)のユーザーは二・五億人を超えている。そして、ウェイボーは市民社会としての公共空間(public sphere)において情報を交換しあう「プラットホーム」を提供している。日本にいる私にも、中国の国内外の複数の友人から「今日微博」、「周末分亨」(週刊)、「公民社会」(週刊)などの電子情報のニュースが送られてくる。

確かに、中国の政治構造が真の法治社会へと向かううえで直接的な効果は今のところ見えないが、最近では、情報、公安、検察、司法、人民武装警察部隊を含む、国内治安の権限を一手に掌握している中国共産党政法委員会の周書記が失脚するという「口コミ」が流れている。これは陳勝が「天下苦秦久矣(天下は久しく秦に苦しんでいる)」と語ったような民衆の不平不満の現れであり、やがて活火山となって爆発するだろう。「中国の未来に目を向けるとき、政治警察は必ずや歴史の過去となる」(前出)は、決して根拠のない楽観などではないと言える。