一、絶望の冬でもあれば、希望の春でもあるか?

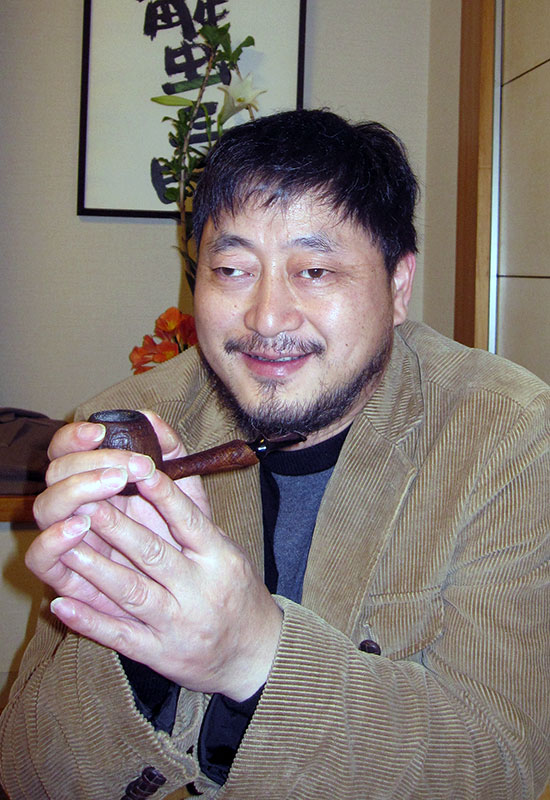

王蔵氏

「それはすべての時代の中で最もよい時代でもあれば、最も悪い時代でもあった。(略)光明の時でもあれば、暗黒の時でもあった。希望の春でもあれば、絶望の冬でもあった。」

十九世紀、チャールズ・ディケンズは『二都物語』の冒頭で、このように述べた。そして二世紀を経た今日、この言葉を改めて思い起こす。

華やかな金融ハブの香港で民主的な選挙を求めて高校生や学生が立ち上がり、市民も加わり民主運動がダイナミックに広がった。香港は拝金主義だけではないと、明るい希望を見るようであった。しかし本土では、中国政府が民主化のドミノを警戒し、弾圧を強め、香港民主派の支持を表明した者を次々に拘束した。

その一人に北京郊外の宋庄アート・コミュニティの詩人、王蔵がいる。彼は民主派と運命を共にする覚悟で剃髪し、九月三十日、雨傘をさした写真をネットで発信した(学生たちは催涙ガス混入の放水に雨傘で対抗したため、民主運動は雨傘革命と呼ばれている)。

王蔵はさらに、その翌々日、民主派に共鳴・共苦する輪を広げるために、詩の朗読、ポスターの展示、パフォーマンスの集いを開こうと、詩人やアーティストと話しあっていた。だが前日深夜、自宅入口で待ち伏せした警官らに拘束された。

また、王蔵の親友でアーティストの張海鷹、呂上、鄺老五はネットで救援を呼びかけたところ、みな拘束された。

妻の王麗も、夫の安否を調べていたが、十月八日、一歳の娘とともに拘束され、九時間もの間、水や食べ物さえ与えられなかった。

私は王蔵の拘束を知ってから、王麗に連絡を取り続けたが、全く繋がらなかった。十月十四日、ようやく彼女に電話が通じた。拘束もひどいが、その上、警官たちは家に大勢で押し寄せて家宅捜索し、パソコンや原稿など押収したとき、白紙の捜査令状をチラッと見せ、口頭で罪状は「公共秩序の攪乱」だと告げただけであった。

王麗は「寒くなるので夫にセーターを差し入れようとしたが、面会さえできない。自宅に帰るのが恐いので、友人たちの家を転々と身を寄せている。十月二六日は娘の二歳の誕生日なので家族そろって祝いたいけれど……」と、電話の向こうで声を詰まらせた。

二、詩人は歴史的な瞬間と隣り合わせに存在する

王蔵は一九八五年に雲南省の僻地に生まれ、刻苦勉励して頭角を現し、孤高で凄味のある詩を発表してきた。また「小王子(星の王子様の中国語)」のペンネームでは、「自由の王子様」のファンタスティックでダンディーな世界を表現している。それは「ノブレス・オブリージュ(高貴な者の責務・美徳)」の発露とも言える。

私は彼を「小王子(シャオワンズ)」と呼び、彼は私を「燕子お姉さん」と呼ぶ、義姉弟の仲である。

彼の詩は、体制に媚びる詩壇とは正反対である。そこでは萎縮し陳腐で無機的な文字を羅列したものを互いにもてはやす仲間褒めが幅をきかせ、沈黙を強いられる無告の民の喘ぎには鈍感・麻痺している。

ところが、現実を少しでも瞥見すれば、「中華民族復興の夢」が耳を聾するばかりの大音響で喧伝される下で最底辺の上訴民(直訴人)や労働者たちが理不尽な暴力に虐げられていることがすぐ分かる。プロパガンダの騒音の中でも、悲惨なうめきや嗚咽がかすかに聴き取れる。そして、王蔵は耳を澄まし、その発生源を探り、言葉で表現できない人たちに寄り添い描き出す。

しかも、今や状況は厳重な言論統制でどんよりと沈滞した段階を越えて、殺気立った空気が満ちあふれ、息をすれば傷つくほどである。「息をするのさえイヤだ」という詩は、それを犀利に剔抉している。

息をするのさえイヤだ

ぼくは空気がイヤだ

空気の中にカミソリの刃が潜んでいる

ぼくは息をするのさえイヤだ

一息一息、呼吸するたびに

透明の刃がぼくのからだに吸い込まれ

ぼくの心臓を一すじ一すじ切り刻む

また王蔵は、詩人とは歴史的な瞬間と隣り合わせに存在し、ジッと目をこらし、一瞬をフィルムに焼き付けるように詩に活写する者だという。そして、余りにも酷すぎる暗黒の中ではかなく輝く自由の理想を詠いあげる。

ところが、それも厳重な情報統制と冷淡な無関心により、なかなか知られない。王蔵は孤高である。それでも彼は「自由は詩人の終着点だ」と、自由を追い求める。彼の詩の根底には、自由と孤独が通奏低音のように流れている。

このような王蔵の代表的な作品に長詩「墓碑なき墓碑銘」、「中国の大地を行く」などがある。そして二〇〇八年、「戦車の前に詩を飛ばせ」の詩で自由聖火創作奨(オーストラリアの文芸賞)を受賞した。

三、詩人は行動する

王蔵は二〇〇四年、十九歳の時、「八〇后(一九八〇年代生まれ)」の同人たちと「中国語ディスクール権力論壇」をネットで立ち上げ、「権力ディスクールに抵抗し、ディスクールの権利を奪還し、言葉の封鎖を突破しよう」という理念を提唱し、実践した。一時、「論壇」へのアクセスは数万にも達したが、まもなく当局に封鎖された。

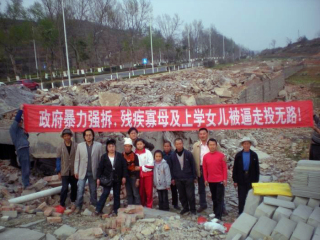

しかし。彼は屈強で鮮烈な闘志を秘めて詩や詩論などを発表しつつ、「詩は単なる技巧や形式ではなく、行動で表現すべきものだ」と積極的に行動する。貴州省では、耕地を奪われた農民、給料未払いの労働者、立ち退きを強制された住民、冤罪を晴らそうとする者、命がけで不正を告発する者たち無告の民の魂の叫びを共感共苦の精神で代弁し、支援した。

また王蔵は、被害者が権利を守るために法律の知識を得る機会を提供し、さらに当局と交渉した。私が日本から国際電話をかけた時も、相談に応じていたことがしばしばであった。彼は「権力はますます跳梁跋扈し、民衆の阿鼻叫喚が満ちあふれている」、「呼ばれればどこでも駆けつけて共闘する」と語った。

二〇一〇年十月八日、劉暁波のノーベル平和賞受賞が発表され、中国時間で午後五時、王蔵はじめ貴州人権研討会のメンバーは、そのニュースを短波放送で聞き、直ちにネットから劉暁波の肖像をダウンロードし、チラシに印刷し、花を買い、貴州市内中心部の広場に向かった。当局に阻止されたり、拘束されたりした者がいたが、突破して広場に着くことができたメンバーは、行きかう人々に劉暁波のノーベル平和賞受賞を知らせ、約百人がチラシを受けとった。

貴州人権研討会は、数年間、毎週土日、広場で地道に実践し続けてきた。メンバーは段ボールの手作りで「民主の窓」を設置し、自由、平等、民主、共和、憲政、表現の権利、情報を知る権利、法律を執行する者の違法行為などを訴えた。しかし、二〇一二年、主なメンバーが逮捕され、活動ができなくなった。

このような活動から、広場は次第に「民権広場」と言われるようになり、王蔵は覚醒した市民のシンボル的な存在になった。だが、それに比例して彼への圧力が強まった。しかし、彼は「自分自身の中の恐怖を打破し、自由や民主を推し進めることは、自分を拘束している鉄鎖を断ち切ること」で、「それによってこそ人間性が輝く」という。

このような彼の詩学の実践を私は『「私には敵はいない」の思想』(藤原書店)で紹介し、それをEMS(国際スピード郵便)で彼に送った。だが、当局はそれを差し押さえ、その上、彼に「自ら放棄する」という文書にサインを求めたが、彼は拒否した。そして、開封されボロボロになった本が私のところに戻ってきた。

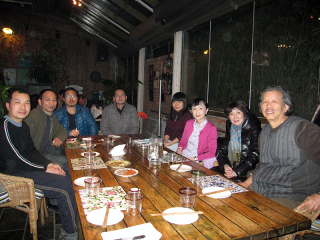

二〇一四年三月、北京・宋庄アート・コミュニティ。右から厳正学ご夫妻、筆者、上訪民の候さん、王蔵、張海鷹、王鵬、呂上の各氏。その中の王蔵、張海鷹、呂上が拘束されている。

さらに、王蔵は首都北京に上り、詩学の実践に努めた。

私は今年の三月初、宋庄アート・コミュニティで、王蔵、張海鷹、呂上、王鵬、及び著名な画家の厳正学夫妻と会い、言論統制がますます激しくなる状況下で文学、芸術は何をなすべきかなど議論した。

そこには、吉林省出身で足が不自由な女性も駆けつけてきていた。彼女は上京した上訪者(直訴人)で、ネットで王蔵を知り、他の上訪者から聞いたことを頼りに、ぶ厚い訴状と資料を抱えて相談に来たのである。

しかし、彼女は北京では身寄りがないため、王蔵は安いけれど、清潔で安全な宿泊先を手配した。そして、わずかな生活費から宿泊代金も立て替えていた。彼の詩学の実践は、このように地道なところにも貫かれている。

四、義弟(おとうと)よ、今どこにいるの? 私の義弟を返せ!

私が北京を離れ、故郷に帰ろうとする日、王蔵は空港まで見送ってくれた。

その前日(三月一日夜)、全国を震撼させた無差別殺傷事件が昆明駅で起き、北京は厳戒態勢になっていた。濃いスモッグの下、ピリピリした暗雲が垂れこめていた。

王蔵は厳重な取り締まりのため四時間もかけてホテルまで来てくれた。ホテルの近くも装甲車に自動小銃を構えた武装警察が大勢配置されていた。

王蔵は息を切らして駆けつけ、「すごい検問だ。ふだんは二時間なのに、二倍もかかった」と言った。その時、彼のタバコの臭いのする唇に血がにじんでいるのが見えた。それは、深夜、眠れずに詩を創作するとき、タバコを立て続けに吸いながら強く唇を噛みしめるためであった。

空港までのタクシーの中で、重苦しい空気を和らげるため、私は日本の作家について語った。彼は無邪気にニコッと笑い「好きな作家は村上春樹だ。ぼくは『卵』の詩人だ」と語った。「卵」とは、村上が、二〇〇九年二月十五日のエルサレム賞授賞式で「高くて固い壁」にぶつかり「壊れる卵」という喩えで、体制や組織に抵抗し続ける人間の運命的な営みを示し、「私は常に卵の側に立つ」と表明したことに由っている。

また彼の好きな日本映画は「眠狂四郎」(原作は柴田錬三郎)で、暗い宿命を背負いながら、孤剣で困難を切り開くニヒルなダンディズムに惹かれるという。

村上春樹と柴田錬三郎は世代も文体も領域も違うのに、何故、王蔵は双方が好きなのだろうか? そこには底知れぬ絶望的な暗黒の深淵の際で必死に闘う人間がいる。眠狂四郎には逃れ得ない原罪・宿業の影がつきまとい、村上文学には底の知れない「井戸」が鍵となって存在している(『ノルウェイの森』や『ねじまき鳥クロニクル』)。しかし、柴田や村上の文学世界は暗黒のみではない。もろい人間への愛惜・哀惜がかいま見える。

そして中国の現実を振り返ると、環境の汚染、政治の腐敗汚職、経済の格差、人心の荒廃などなど絶望的な暗闇が社会を覆っている。自由な「星の王子さま」を夢見る王蔵がニヒルになって当然である。しかし、彼はニヒルに止まらず、誇り高く孤高に闘い続けながらダンディズムを堅持する。それが文学的に昇華されノブレス・オブリージュとなっている。絶望的に暗い冬の時代にかすかに見える明るい春の希望を追い求める。

しかし、余りにも絶望的で冷酷な現実で、王蔵は「卵の側に立つ」詩学を実践しようとすれば、壊れて当然である。しかも冷淡に忘れられるだろう。

このことは彼も十分に分かっている。それでも彼は、眠狂四郎が冷然と死地に向かい、生と死の臨界点を間一髪で突破し、敵を切り伏せる文学世界に憧れる。まことにニヒルな「星の王子さま」である。

彼は、横暴な権力への義憤を抱き、自由を焦がれるほど渇望しつつ、同時に狂暴な弾圧も覚悟している。「ひまわり」という作品を紹介する。

ひまわり

ギロチンで切られたひまわりは

清明節に復活する

太陽の花びらといっしょに

自分の墓参りをする

この詩には、明るい陽光を求めて詠うが、発表の機会を奪われ、葬り去られ、復活するものの、墓参りは自分と太陽だけだという悲壮な孤高の覚悟が込められている。

このように孤高になるのは、現実が余りにもバカバカしいからである。空や水を汚せば、自分の鼻や口に入り、内側から汚し、苦しめるのは明白なのに、おとなしく受け入れている。今や苦しみが顕在化しているのに、抗議の声は上がらない。

このように麻痺した愚民には何も期待できず、虚無的にならざるを得ない。しかし、王蔵はそれで終わらず、あくまでも前向きである。そこに我が道を行くというダンディズムがある。

空港でゲートに入る前、私は王蔵に「『自分の墓参り』なんて言わないで。気を長く持って、奥さんと娘さんを大切にして……」と言い、胸に熱いものがこみあげながら別れた。

だが王蔵は連れ去られた。

「義弟(おとうと)よ、今どこにいるの? 私の義弟を返せ!」