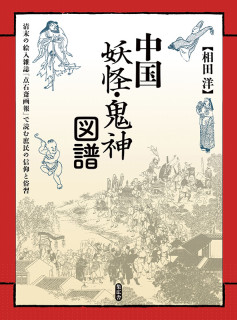

中国妖怪・鬼神図譜

清末の絵入雑誌『点石斎画報』で読む庶民の信仰と俗習

相田洋

B5判変型並製・320ページ

ISBN978–4–904213–36–0 C0039

定価:(本体3500円+税)

立花隆《私の読書日記》

相田洋『中国妖怪・鬼神図譜』(集広舎3500円+税)は、驚くほど情報量が多い本だ。これは清朝末期に上海で発行されていた絵入りの旬刊紙『点石斎画報』を、一九八三年に広東人民出版社が復刻したもの。清朝末期の中国庶民たちが信じていた、あらゆる俗習、信仰、妖怪の類が絵入り解説書としてギッシリ詰め込まれている。内容的にはバカげたものが多いが、これが中国人のマインドの中に今もある信仰世界なのだと思ってみていくと、中国民衆レベルのカルチャーを理解するのにこれは最高のエンサイクロぺディアといってよいことがわかる。

その無茶苦茶ぶりが面白い。ホントかウソかわからない話が二百編のベタベタと並んでいる。それは当時の三面記事的真実をつたえているのかもしれないが、ただのウソは八百をならべただけともとれるところが江蘇省の府役所前の廃屋に以前から乞食が住んでいた。ある晩寝ようとすると、「今晩は八仙(民間信仰に昔からよく出てくる八人の仙人)が西から来るぞ」というお告げがある。きれいに掃除して待っていると、本当に八仙がやってきた。掃除の後を見て、「誰かが機密を漏らしたにちがいない」といってすぐ立ち去る。立ち寄り際にリーダー格の鉄拐(てっかい)李が乞食に、この楼の上に二体の子供の人形があるといい、その腹のうえにこれを置けと一本の釘をくれた。一日に何文あれば足りるか問うので、二百問と答えると、それからその釘で地面をかくたび毎回二百文の銭が出てきた。ある日一文だけ余計に銭を掘り出すと、釘は折れて、一銭もとれなくなり、乞食は乞食に戻った。「偽の雷公」では、昔、貧乏だったが仲の良い夫婦がいた。ある日激しく雷が鳴り家を揺すった。すると突然、とがった嘴(くちばし)につり上がった眼を持つ雷公が窓から飛び込んできた。棍棒で夫を撃ち殺し、また窓から出ていった。妻は悲しんだが、どうしようもなく早々に埋葬した。貧乏で後家を続けることができなかったので再婚し、やがて子供もできた。たまたま御夫の仮面と棍棒が出てきた。問い詰めると、昔、前夫が雷に撃たれて死んだとおもえたのは、後夫がゴロツキを雇って一芝居打ったからであると白状した。妻はただちにお上に訴え出、後夫は罪に服した。

こんな話は生やさしい方で、本書にはもっともっとすごい話が沢山でてくる。たとえば人肉嗜食(カニバリズム)だ。中国では唐代の後半からヤクザ(無頼)の中で最も非人間的行為をわざとやってみせる目的で人肉嗜食が行われた。その頃から陳蔵器(ちんぞうき)が「人肉は衰弱した身体に効果がある」という学説をたてたので、両親や舅姑のために親孝行な子女が自らの股を割いたりして食わせるという行為が流行ったりした(割股行孝)。それがあまりにも流行したので、元の時代には禁令が出るほどだった。いちばんすごいのは、一九八六年にマカオで実際に起きた事件をそのままに映画にした「八仙飯店之人人肉饅頭」。八仙飯店のウォンが、雇い主のチュンとその家族全員を殺害し店を乗っ取り、更に死体をミンチにして中華饅頭の具にして客に食わせたという事件。この映画は香港で記録破りの大ヒットとなり、いまでもレンタルビデオ店に「絶対に子供と女性の方は見ないで下さい」の注意書き入りで並んでいるという。「孝行娘、臂(ひじ)を割いて父に食わす」の章も、「妾の臂の肉を鍋で煮て食らう」の章も、「子供を殺して酒の肴に」の章も、「臓器摘出殺人事件」の章も、その延長線上にあるが、どれもこれも、なんともすさまじいの一語につきる。あるいはこれは「白髪三千丈」のたぐいの中国文化に特有の大げさな表現の一種なのであって、文字通り信じるほうがバカなのかもしれない。出版界にはデタラメでも面白いものは面白いという評価軸が昔からあるが、その評価軸を入れるとこの本は面白い。

週刊文春 2016年4月14日号《私の読書日記》立花隆(ノンフィクション作家)