▲映画「イロイロ——ぬくもりの記憶」予告編。シンガポール人家庭とフィリピン人メイドの関係を描いた佳作。「イロイロ」はフィリピンのパナイ島の都市の名前

外国人労働者を受け入れる枠組みとなる入国管理・難民認定法の改正案が昨年、12月8日に成立した。

わたくしごとだが、筆者はフランスとシンガポールに住んだことがある。どちらの国も生活や産業のさまざまなシーンで単純労働を外国人に頼っていた。日本以上に外国人を積極的に受け入れていた点は共通していたが、その制度は対照的だった。

一言でいうとシンガポールは「冷たい」国、フランスは「温かい」国といえるだろうか。だが皮肉なことに、冷たいはずのシンガポールに外国人労働者への感情的しこりは少なく、温かいはずのフランスで恨みと憎しみが高まっていた。

この二つの国の姿を思い出してみた。

シンガポール──隔離された外国人労働者

アジア資本主義の最前線、シンガポール。

清潔な緑の町並みを人員移送用トラックが移動する。トラックの荷台に数十人単位で乗っているのが出稼ぎのワーカーたちだ。小柄なインド系の男たちがすし詰めのトラックに揺られて造船所や建築現場を目指す。

町外れの人気のない河原。週末、ワーカーたちが、野外に椅子を並べ、笑いさざめきながら漆黒の髪を互いに丹念に理髪している姿を目撃した。彼らは一般市民の住む場所から遠く離れた作業現場近くの宿舎に集団で住んでいる。だから、河原くらいでしか彼らの生活の様子を伺うことはできない。

一方、欧米企業の駐在員家庭やシンガポール人の富裕層の家庭にはたいてい住み込みメイド(「ヘルパー」と呼ばれる)がいた。フィリピン人が多かった。Tシャツ、ショートパンツに、ゴムひもでロングヘアを一つに束ねた姿が定番だ。学校への送迎スクールバスから雇い主の子供が出てくるのをメイドたちが待ち受ける。子供たちが降車口から降りると、痩せて小柄なメイドが交互に前に出て、それぞれの雇い主の子供のリュックを受け取って背負い、子供の手を引いてコンドミニアムのゲートをくぐって戻っていく。

カトリック教徒のメイドたちは週末、入場無料のボタニックガーデン(植物園)に集まり、国の言葉で賛美歌を歌い、ピクニックを楽しんでいた。

シンガポールは人口500万人強のうち200万人、実に島内に住む10人に3人が外国人(永住者含む)だ。メイドとワーカーだけで合計50万人が島に住んでいる。人口の10人に1人が単純労働の外国人という計算だ。

ちなみに、この50万人のメイドとワーカー、すべて単身の出稼ぎ者だ。メイドとワーカーが永住権を得てシンガポール市民になる道はほぼ閉ざされている。永住ビザへの転換の可能性が拓かれているのは富裕な外国人投資家、ホワイトカラーの高度人材、その家族だけだ。

ワーカー、メイドなどの単純労働者は常時、入れ替えの効く短期の安価な労働力として徹底的に割り切られている。下手に長期滞在し、スキルが上がり管理業務に就けば、シンガポール人の職を脅しかねない。また多産で大家族志向の外国人が市民となり、職の有無と無関係に住み着けば、のちに社会保障、教育、治安などもろもろの問題につながりかねない。

そんなわけで、シンガポールは外国人労働者に厳しい。万一、メイドが妊娠すれば、即刻、本国に送還される。いかに有能でやる気に満ちたワーカーも滞在中にステップアップする可能性は閉ざされている。

その結果、シンガポール滞在中の労働者は他の社会階層と交わることなく、新たな文化体験に開眼することもなく、黙々と目前の労働に取り組む。彼らの賃金はシンガポール市民の賃金よりはるかに少ない。

「人は誰も同じ、人類皆兄弟」と教えこまれてきたナイーブな日本人のわたしは、こうしたワーカーやメイドを初めて見たときショックだった。だが、その大半が英国植民地時代に祖国を捨てて移民として島にやってきた人を祖先とするシンガポール人には、人の生まれながらの格差は所与の世界の現実なのだった。

出稼ぎ労働のローテーション利用を可能にしているのが、シンガポールと近隣諸国のあいだの一人当たり所得の差だ。相対的に貧しい国々の間に浮かぶ島シンガポールは、地域の富の集積地のライバルであるサウジアラビア、湾岸諸国、香港と競争しながら、快適な生活空間に必要な単純労働力を分け合っている。

出稼ぎ先でグローバル資本主義のカースト最下位に組み込まれた外国人労働者も、母国に戻ればヒーローとなる。彼らが稼ぐ金は家族のみならず母国にとっても重要である。フィリピン政府は国民の海外出稼ぎを国の最重要政策の一つと位置付け、その送金による国内消費が経済を支えている。出稼ぎ先から凱旋帰国し、家族と街のショッピングモールを陽気に練り歩いて消費する彼らの姿に哀愁はなかった。

一見、残酷に見える人の流れも、視野を広げればそれはそれで理屈に合っているのだった。

フランス──失業率10%と同化できない移民二世

このように、東南アジアの単純労働者の国境を超えた移動はおおむねスムーズに感じられた。

それとは対照的に、フランスはわたしの住んでいた1990年代からすでに移民の同化失敗による外国人問題が深刻で、移民排除を唱える極右勢力が台頭していた。その後も問題は解消されるどころかひどくなる一方で、国を分断する深刻な状況になりつつある。

それは、フランスが長いあいだ移民に寛容でその待遇に気を配り、シンガポールとは対照的に同化に国をあげて努力してきたこととコインの裏表の関係にある。

フランスの外国人受け入れの歴史は19世紀半ばの産業革命時にさかのぼる。名実共に欧州の繁栄の中心地だったフランスは、アフリカや中東の植民地から、東欧諸国、イタリア、スペインから多様な人々を受け入れてきた。外国からのヒトの流れが国内の労働力不足を補いつつ、圧政と貧困にあえぐ人々を「保護」し、「文明」の恩恵を与え、同化するという「大国の自覚」を支えてきた。

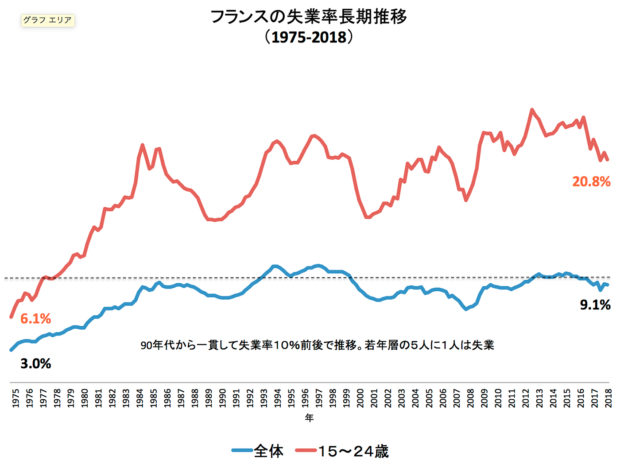

フランスで移民「政策」が「問題」になってしまった最大の元凶は経済の衰退だ。フランスでは好不況によらず構造的に失業率が10%前後の労働市場がかれこれ30年間も常態化している。

出所:INSEE統計より筆者作成

フランス人はもともと「自由、平等、博愛」を信じる人たちだ。経済状況さえ良ければ移民排斥などは起きないだろう。だが、欧州連合の財政規律を背景に、歴代政権がどうあがいても失業率が下がらない。資産、不労所得や雇用機会に恵まれた層とそうでない層の格差が社会を分断し、「あるべき社会の姿」と「現実の社会」のギャップが埋められないほど広がってしまったのが今日のフランスといえる。

「あるべき社会の姿」とは何か? それは外国人を寛容に受け入れ平等に扱うことで、活力と多様性を維持する社会だ。

フランスはシンガポールとちがい、移民を一般市民から隔離したりはしない。同一労働なら移民にも市民と同一賃金を保証する。移民は隔離されないからフランス人と交流できる。母国から家族を呼び寄せることもできる。母国を離れフランスで残りの人生を生きることを選べる。

そうやってフランスで生まれた移民の子供は、たとえ両親が外国人でも自動的にフランス国籍が与えられる(出生地主義)。彼らはもうフランス人だから、無料でフランスの公教育を受けられるし、選挙にも行ける。優秀なら良い仕事に就けるし、才覚があれば社会階層を上っていくこともできる。

そもそもフランス人に「純血」は稀だ。三代遡ればたいていは外国人がどこかにいる。女優のイザベル・アジャーニやエマニュエル・べアール、政治家のジャック・アタリやドミニク・シュトロスカーン、ニコラ・サルコジ。みんな、旧植民地や近隣国からの移民二世だ。

そんなフランス人にとって「移民排斥」をあからさまに叫ぶことは、下品で恥ずかしい行為のはずだった。だが、フランスの「現実の社会」は自国のプライドである正義、公正、豊かさをその構成員すべてにゆきわたらせる力を失ってしまった。

経済の衰退のしわ寄せを被っているのは移民二世、三世だけではない。老人より若者。富裕層より貧困層。都市部より郊外。長い経済と文化の蓄積を背景に、快適な生活を送り高い理想を持つ社会層は健在で、再生産され続けている。だが、そのすぐ横に悲惨な生活と絶望が広がっている。快適な生活、高い理想がすぐ横にあるからこそ、悲惨と絶望は一層際立ち、持てる者への憎しみに転化する。

移民二世、三世は今やフランスの人口の一割以上になっている。その半分がイスラム教徒だ。最近はもう単純労働者の受け入れを止めているが、だからといって経済の不振が続くかぎりは数十年前に受け入れた膨大な数の移民の子孫たちの「問題」が解決することはないのである。

日本はどうしたら良いのか

移民政策が通商政策よりさらに重くむずかしいのは、ヒトはモノとちがい、将来に希望をもち、権利を主張する存在だからだ。国が政策によってヒトの流れの調整弁を開いたり閉じたりすることは、膨大な数の個人の人生の計画、経済的運命、希望のベクトル、主張する権利の内容に変化をもたらす。

日本で移民をどう受け入れるかについて議論は始まったばかりだ。わたしたちは何を求めているのか。働きに来た外国人が正規の日本社会の一員になりたいと望んだとき、どうするのか。隔離か、同化か、異文化尊重か。百家争鳴の議論があってしかるべきだろう。

![左小祖咒【万事如意 Live】当我离开你的时候[日中字幕版]](https://shukousha.com/wp-content/uploads/2014/03/zuzu04-100x62.jpg)