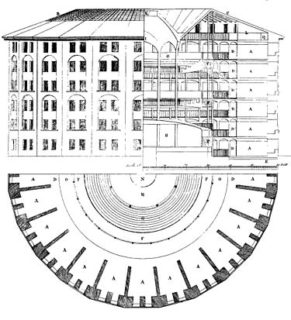

パノプティコン:塔のてっぺんからそれを囲んで円形に配置された囚人用監房を監視する建築プランのこと。逆光になっているので相手に見られることなく、中央から一切の状況や動きを監督できる。権力は姿を消し、二度と姿を現さないが、存在はしている。たった一つの視線が無数の複眼になったも同然で、そこに権力が拡散している。パノプティコンの仕組みは18世紀に英哲学者ジェレミー・ベンサムが考案し、20世紀仏哲学者のフーコーが現代の管理システムにたとえた。

ラサは中国国旗が至るところに舞い、検閲所のボディスキャナーを通過しなければ街に入れない。中心街を通り抜けることもできない。チベット亡命政権はその状況を監獄にたとえている。

だが、そこは明るい笑顔と活気ある人々の生活もあった。ラサは成長する経済の足音が聞こえ、寺院が修復され、観光産業が振興する街でもあった。

五星紅旗もスローガンもスルーして、街行く人を無心に眺めれば、チベット人はそれなりに幸せに生きているように見えた。少なくともフィリピンやインドのような目を覆う貧困はない。旧市街は美しく改修され、治安は良く、清潔で、商売が繁盛していた。

平和と繁栄の陰で連続焼身自殺

もちろん、それは見せかけの平和と繁栄にすぎない。

その証拠に、ここ数年、チベット本土で多くのチベット人が焼身自殺している。

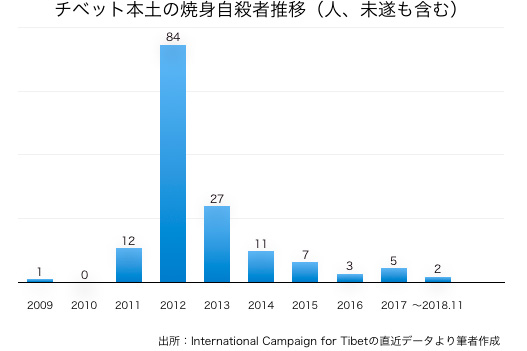

2009年から今日まで、チベット人本土だけで150人以上が中国の支配に抗議して焼身自殺した。

全員が占領前のチベットを知らない世代だ。2012年のピーク(年間84人)から徐々に沈静化はしているものの、つい最近、11月4日にもアムド地方東南部、四川省アバ・チベットチャン族自治州でも23歳のドルベという青年が身に火を放って命を落とした。

集会の禁止、移動の制限、教育機会の不均等などがひどい人権侵害であることは間違いない。

漢人による経済機会の独占や酷い環境破壊も問題だろう。(参考記事)

だがあえて言えば、今、チベット人が中国政府に反抗的態度を示しても、物事が建設的な方向に進まないのは明らかだ。なのに抵抗すればさらなる弾圧を誘うだけだ。実際、チベットに対する弾圧はそのようにしてどんどん厳しくなってきた。

少しずつ豊かになり、多少なりとも民族の習俗や経済、文化の自由が保障されているなら、政治とは無縁に生きたい、平和な日常が一番、と考えるようにはならないのだろうか。

下からの変化が無理でも、上からの変化はある。国際情勢も変化する。中国の体制も今のままであり続けはしないだろう。捲土重来を密かに誓いつつ、自分の命を大切にし、合理性のない悲しい行為は慎むべきではないだろうか?

わたしはそんな風に思っていた。

究極にシュールな世界——つながるために焼身自殺

チベットに行って、初めてわかったことがある。

とにかくチベット人は徹底的に見張られ続けているということだ。騒乱やテロ行為に対する武装警察の見張りやカメラ監視にとどまらず、ウィーチャットや電話の内容から交友関係から移動まで、全てをチェックされている。もちろん、インターネットで国外情報にアクセスすることはできない。前科者や不穏分子だけでなく、あらゆるチベット人が監視対象になっているようだった。

一般に、焼身行為は世界にそんなチベットの悲惨な現状を知らせるためだと言われている。

たしかにそうした面もあるだろう。だがそれ以上に仲間に本音を伝えることが真の目的ではないか。身を焼くという激烈なパフォーマンスによって周囲のチベット人に「本当の自分」を伝えることで、仲間の「本音」を呼び覚まそうとしているのではないか。

あるいはパノプティコンの囚人にとって、焼身自殺は非合理どころか、もっとも合理的なコミュニケーション手段なのかもしれない。

身に火を放った人の苦痛を目にして、おぞましい狂信、蛮行に目を背ける人もいるだろう。だが、同胞の中には、焼身者の発するメッセージを正確に理解する人もいるに違いない。その心を内面で受け止めることで、初めて自分の内面に気づく人もいるはずだ。

その信念が焼身行為の背後にある。

監視のパノプティコン化による分断

追い詰められたのは、監視の視線が複眼化したせいだ。

一個の大きい「敵」に一点から監視されているうちはまだいい。視線には必ず盲点があるからだ。敵が瞬きしているあいだに隠れて作戦を練ることもできる。裏をかくにはどうしたら良いか、頭を振り絞れる。敵に見張られている他の仲間と情報を交換して連帯することができる。一つの目に監視されることで正気と士気が失われることはない。

問題は、長年の分断政策と最新の360度監視により、目は無数の目となり、権力は拡散し、もはや誰が敵で誰が味方かもわからないような状況だ。(参考記事)

疑心暗鬼は反射鏡となり、他者とつながろうとするいかなる行為も自己規制の対象になる。人間は社会的動物だから、他人とのつながりが遮断されれば、自分が何を望んでいるのか、考えているのか、すぐにわからなくなってしまう。

複眼による監視を内面化した個人は極度の減点主義に陥り、どんな些細な考えが浮かんでも、「罰せられるかもしれない」、「誤解されるかも知れない」、「どこに敵がいるかわからない」とくよくよ考えるようになる。

努めて自分の考えを口に出さず、慎重に、無難になる。社会の大半の構成員がそうなると、しまいには互いが互いの本心をまるで読めなくなる。世の中から本音が消え、建前ばかりになる。他人が本音で語っているのを聞ける場所が失われると、人は心のベンチマーキングができなくなって、自分はまともだ、という自信が失われる。

そうやって受け身で自信がなく無気力なサラサラの砂にしてしまえば、個人が集団となり対抗する勢力に成長することはないのだ。

宙ぶらりんで孤独なインテリ・チベット人

わたしたちのガイドをしてくれたチベット人は引き裂かれて鬱病寸前に見えた。優秀な学童だった彼は奨学金による国内留学制度で中高校生時代を中国本土で過ごした「エリート候補」だった。

どういう事情があったのだろうか。彼は大学卒業後、共産党員になり同胞のチベット人を管理指導するという立身出世の道を歩まず、フリーの観光ガイドという中途半端な仕事に就くことを選んだ。

そのガイドの男は無口だった。

「休みの日は何しているの?」

「……家で勉強とか、洗濯とか」

四十歳近い彼は郊外のアパートに一人で暮らしていた。なんでも寒村で農業を営む彼の兄弟たちは今、土地収用のおかげで彼よりはるかに裕福になっているという。

彼は宙ぶらりんで孤独な砂だった。絶対的信仰に埋没した中世的チベット人には戻れず、さりとて、支配者の意図を汲んでまっすぐに立身出世と蓄財に邁進することもできない。かといって国境がほぼ閉ざされてしまった今、亡命という第三の道もふさがれていた。

それでもいつか、彼は監視をかいくぐってヒマラヤを越えるかもしれない。

「もし日本に来ることがあれば、連絡して。東京を案内するから」別れ際にわたしは東京の住所とメールアドレスを渡した。

「ありがとう。ぜひ行きたいね」彼は無表情なまま紙を受け取った。

「11月に東京にダライ・ラマ法王が来るんだよ」とわたしは続けて言おうとした。言って、彼の内面を覗いてみたかった。

だが次の瞬間、自分の無責任な野次馬根性を恥じた。わたしは不幸な人をさらなる不幸に陥れようとしている。焼身自殺を幇助しようとしている。

それどころか、逆に扇動を煽る外国人として彼がわたしを通報するかもしれない。

疑いが疑いを呼び、反射鏡が合わせ鏡となり人と人がつながれない。チベットはあまりにシュールなディストピアだ。