△敦煌鳴沙山。朝日をあびて砂山の稜線がくっきりと浮かびあがる。足に鈴をつけた駱駝が1日の活動をはじめる

山丹を出発した長距離バスは、長城を左窓にみながらシルクロードを西進する。張掖で一泊し、次の目的地の酒泉にむかう。嘉峪関は酒泉に隣接する嘉峪関市の郊外にあり、明代長城の西の端として知られる。

嘉峪関──鉄の町の天下第一雄関

◁万里の長城全図(株式会社日立デジタル平凡社/世界大百科事典より)

嘉峪関市は製鉄の街である。1955年4月、中央政府は鉄の鉱脈がないといわれた西北地方に調査隊を派遣して祁連山脈の山中に相次いで複数の鉱脈を発見し、嘉峪関地区で製錬を開始した。酒泉鋼鉄公司が操業を始めたのは1958年8月1日で、鉱脈の発見からわずか3年後のことだった。現在の嘉峪関市は人口25万人に達し、市民の大半が直接あるいは間接的に鉄鋼産業にたずさわり、市内の各所には鉄のオブジェが散在している。

万里の長城の西端に位置する嘉峪関は「天下第一雄関」と愛称される。長城を行く旅の出発点であった山海関の「天下第一関」に対応した命名にちがいない。古来、万里の長城の起点は、ここ嘉峪関だったのだ。それは関中平野の長安や洛陽などに都をおいた歴代の漢民族政権が、モンゴル高原から西域に跋扈した匈奴やチベット系タングート族、あるいは契丹などの異民族を恐怖して築いたのが長城だったからである。モンゴル族の元朝を滅ぼした明は都を南京から北京に遷し、満州族をはじめとする北方異民族の侵入を阻むために中国東北部の防備を拡充する。それにともない、万里の長城の起点は西域の嘉峪関から渤海湾沿いの山海関に移り、そこを「天下第一関」とした。嘉峪関はすでに見てきた武威や山丹から延伸する九辺鎮のしんがりを務める甘粛鎮の最終路段にあり、甘粛鎮の総延長は1600余里(約800キロ)である。

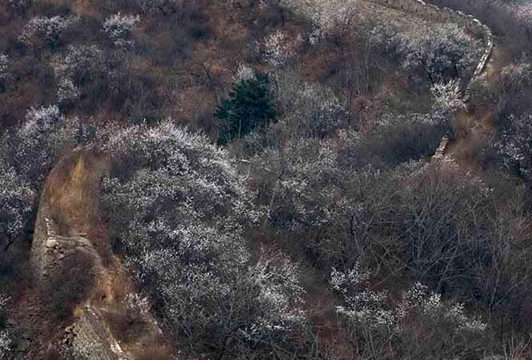

祁連山脈に向かう長城

市内から嘉峪関までは車で20分ほどの距離だ。沼のような九眼泉のほとりにある外城は長城の一角を構成している。その左奥の戯台(舞台)では、ちょうど地方劇の上演が始まったところだ。往時、高官の来訪、あるいは凱旋の兵などをねぎらった娯楽装置であろう。文昌閣をぬけると眼前に光化楼が屹立する。ここからが内城だ。嘉峪関は一辺が160メートルほどの長方形の城堡で、これまでに見てきた山海関や大同郊外の得勝堡、銀川の横城堡と構造が似ている。

△嘉峪関関楼。明代長城の最西端「「天下第一雄関」をすぎると、もうゴビの縹渺とした風景しかない

東西にのびる嘉峪関は異民族の襲撃に直接さらされる西側の関楼、その後ろに控える柔遠楼、そしてもっとも安全な光化楼の三つの城楼からなっている。「柔遠」とは遠方の夷狄を平定して懐柔することで、「光化」とは異民族を華化(文明化)することをいう。関楼で捉えた夷狄を柔遠楼で懐柔し、光化楼で文明化して中華に組み入れるという中国古来の順化思想が、西域を防衛する嘉峪関の建築様式に貫かれているのだ。あくまでも形式の話である。

関楼から西南方向を見やると、土手のように背の低い長城が雨に煙る祁連山脈に向かって一直線に進み、蘭新鉄道と交差している。明の長城は嘉峪関で終わるが、漢代には敦煌の西はるか玉門関まで達していた。新疆ウイグル自治区のカシュガルにも長城に付随した烽火台の遺構があることが、最近の調査でわかってきている。明日、その漢代長城のある敦煌にむかう。

ゴビの奥深くへ

敦煌への道程は長い。ゴビを長距離バスで約8時間の路程だ。40年ほど以前、小さな車で砂漠を越え、はるか敦煌までやってきたことを思い出す。途中で部品が脱落し、砂漠にわずかに生える低木の枯れ枝を刃物で削って鉄制部品の代用とした。それでも、6時間の走行に耐えたのは奇跡としか言いようがない。

△西湖長城。敦煌と柳園の途中を東西に流れる疏勒河に沿ってゴビを走っている

敦煌に着いた翌朝、まだ暗いなかを鳴沙山にむかう。入り口の門番を起こして中に入ると、厩舎から観光用のラクダが出て来るところだった。足に結んだ駝鈴の音が夜明けの到来を告げているようだ。砂山の稜線に朝のやわらかい斜光が当たり始め、砂山のモノクロームの雄姿がゆっくりとあらわれる。昨晩の風で人の足跡が吹き消された砂漠に踏み込むと、靴底を隔てた砂がキュッ、キュッと鳴るのが聞こえる。古人がここを鳴沙山と名付けた所以である。

西湖長城

すっかり明けた鳴沙山を後にして、敦煌と柳園の途中にある疏勒河沿いの西湖長城へ行く。柳園は蘭新鉄路から敦煌へむかうとき下車する駅だ。砂漠を北行する国道215号線を1時間ほど走ると、左手に長城の遺構が見えてきた。渤海の山海関からたどってきた明代の長城は嘉峪関で終り、そこからさらに漢代の長城が西にむかって断続的につづく。西湖長城はその1区間を成している。とつぜん眼前に現れた長城は国道を東から西に突っ切り、ラクダ草の生えるゴビをのた打って、玉門関を通りタクラマカン砂漠のロプノール湖方面に進路をとる。数キロ北には疏勅河が並走しているはずだ。城壁の高さや厚さを計って、敦煌市内にもどる。

敦煌市内

およそ40年ぶりに訪れた敦煌で、むかしの街並みをさがすのは難しい。埃っぽかった街路はみごとに現代化し、ホテルには日本餐庁(レストラン)があり、街路では便利店(コンビニエンス・ストア)さえ利用できるのだ。夜の歓楽街では日本語のカラオケが聞こえる。他都市からの交通の便も良くなり、敦煌〜嘉峪関の鉄路が開通して両都市が6時間で結ばれたので、沿海地方の富裕層をはじめとする国内の観光客が激増しつつある。

△敦煌市内。かつては土色の町だっやが、現在は緑あふれる砂漠のオアシス都市となった。西域とチベットを結ぶ交通の要衝だ

敦煌は昨日までいた嘉峪関市より西域の少数民族が多く、ウルムチやトルファンよりは漢族の色彩が濃厚である。長距離バスセンターや郊外の道路標識には格爾木(ゴルムド)など青海省からチベットへ通じる都市の名称が散見され、往時ここが西域における漢族とチベット族やその他の周辺民族との接触点であったことがうかがえる。

メインストリートの陽関東路にある敦煌市博物館の2階には、遼寧省の丹東から敦煌西郊120キロの玉門関までつづく万里の長城のジオラマが展示されていた。学芸員の説明によれば、歴代長城の総延長は1万2500キロに達するという。その長大な模型をながめていると、遼寧省部分以外の道程を3ヵ月かけて踏破してきたのだ、という実感が湧いてきた。

莫高窟へ

街はずれにある沙州(敦煌)故城の城壁や白馬塔を見てまわる。白馬塔の「白馬」とは、いま新疆ウイグル自治区で庫車(クチャ)とよばれる都市周辺に興った亀茲(きじ)国の高僧が経典を背負わせた馬のことを指しているらしい。その高僧の名は鳩摩羅什(クマーラジーヴァ)で、信心深い敦煌の篤志家が重い経典を運ぶ苦行に疲労死した白馬を悼んで塔を建立したのだという。白塔が乾燥地帯の藍天に映えて美しい。

△玉門関。ゴビに忽然と姿を現す漢代長城の関楼

午後には鳴沙山を屋根に戴く莫高窟に行った。入り口付近に広大な駐車場が整備され、窟との間には長い鉄柵がめぐらされて味気ない。40年前にこんなものはなかった。中国人の国内旅行ツアーに紛れ込んでガイドの説明を聞く。1人旅にはこの方法が便利なのだ。莫高窟は鳴沙山の砂漠が途切れる断崖を利用して、9層構造に492窟が掘られた。この数は現在発見されているもので、今後さらに新しい石窟が見つかる可能性もある。断崖の開削は4世紀ころに楽僔という名の仏僧が着手したとされ、以後元代に至るまで1000年にわたって掘りつづけられた。窟内に安置された仏像は2400体を越えるので、莫高窟は、古来、千仏洞ともよばれてきたのだ。莫高窟の周辺には樹木が豊富で、砂漠の太陽と乾燥から身を護ってくれるから嬉しい。数週間前に訪れた大同郊外の雲崗石窟(北魏時代)を思い出す。長城を背景に巨大な大仏を遠望できる雲崗石窟は、ここ莫高窟よりも風景としては雄大だと思う。

日暮れて市内にもどり、夜市をひやかす。日本人をはじめとする外国人観光客が多いので、千仏洞の窟内を彩る飛天の複製画や工芸品などを売る店が大半を占めている。屋台の料理はここもウルムチやトルファンなどと同じように、羊肉を中心としたエスニックなメニューが多い。この旅の最初からそうだったように、今晩もまた路上の料理に舌鼓を打つ。明日は敦煌の西郊外120キロにある漢代長城を訪ねるので、苛酷な行程になるだろう。

砂漠に消える長城

昨日手配した車で砂漠を疾走している。フロントガラスには車輪が巻き上げた砂礫が飛んできて、蜘蛛の巣のようなひび割れが少しずつ大きくなる。砂嵐が窓外で吹き荒れている。前世紀の初頭、ヘディンやスタイン、あるいは大谷探検隊の橘瑞超らもラクダで踏査したであろうゴビの西南地帯を行く。

玉門関は大きな烽火台のような形をした土の構造物だ。四面に穴が穿たれ、ここが外的から軍隊の駐屯地を守る大門であったことがわかる。青い粗末な看板が立ち、ここ玉門関を中心にして漢代長城や食料倉庫の遺構、雅丹地貌の位置関係を教えてくれる。

△雅丹地貌。魔鬼城ともよばれ、砂漠を吹く強風がつくった風化土堆群である

まず、西に75キロほど離れた雅丹地貌にむかう。ここは東西80キロ、南北が40キロもある広大な風化土堆群で、魔鬼城とも通称され、その恐ろし気な名称が示すとおり強風が自然を削ってつくりあげた砂漠の廃都とでも表現すべき驚観である。

雅丹地貌から漢代長城に移動する。吹き荒れる砂塵の前方に見えてきたのは高さ3メートル、壁厚2メートルほどの典型的な土長城で、その姿はまるで砂漠にのた打つ巨龍のようだ。風化で起伏する長城の背が砂嵐のなかを西にむかって驀進している。どこまで続いているのだろうか。巨龍の胴体は黄塵万丈のゴビに霞んで、その頭を視界にとらえることはできない。

旅の終りに

渤海湾沿いの山海関からこの足でひとつひとつ歩いてきた長城の関や堡は、とても数えきれない。これだけ踏破しても、まだ点を線で結んだにすぎない。まさに、「万里の長城」なのである。

新疆ウイグル自治区の西の端、カシュガルの郊外にも烽火台があることが報道された。烽火台は長城に並走して築かれ、白昼の狼煙や夜間の炎で外敵の襲来を伝えた通信設備だった。ゴビに消えた長城は、あるいは中国の西の国境カシュガルまで延びていたのかも知れない。歴史学や考古学が取り組むべき今後の研究課題であろう。

△漢代長城。土長城の構造を強化するために古人が仕込んだ2000年前の葦が風化で露出している

山海関から遼寧省を逆V字形に貫いて、朝鮮国境の丹東に到る長城がある。モンゴル高原に展開した韃靼および満州族など北方異民族世界と漢民族世界を分けたもので、明代の歴史地図はこれを「壕垣」と表記している。万里の長城が天下第一関と称される山海関から始まるとすれば、少なくとも明代において長城は西と東にむかう2本のルートが存在したことになる。吹き荒れる砂塵のなかで、漢代長城の遺構をながめながらまだ見ぬ遼寧の壕垣のことを想像していると、気持ちは遥か数千キロの東の彼方にとんでしまう。瞑想の世界から砂漠の現実にもどる。黄色い砂嵐のなかで、長城を行く旅の西方ルートがいま終わったことを知る。

〔参考文献〕

王国良・壽鵬飛編著『長城研究資料両種』(香港龍門書店、1978年)

景愛『中国長城史』(上海人民出版社、2006年)

譚其驤主編『中国歴史地図集』元・明時期(中国地図出版社、1982年)

中国地図出版社編『甘粛省地図册』(中国地図出版社、2002年)