2月の中旬、北京で精力的に作品を制作し続けている日本人アーティスト、清水恵美さんの個展が開かれると聞き、足を運んだ。絵画、インスタレーション、パフォーマンスと、表現のジャンルを超えて活躍する清水さん。そのシンプルで洗練された作品は、伝統や大自然と生身の身体や魂を自在につなげる柔軟さに満ちている。そしてまた、国や人種を越えた視点から文化を見つめ、再生させることの大切さを再認識させてくれる。

寛ぎながらアート鑑賞

会場となった「楽漁樵」は北京の四環路付近にあった。見慣れぬ画廊名に「どんな場所なのだろう?」と訝りつつ、マンション街の一角を訪れると、ごくありふれた鉄の扉があるのみ。だが戸を開け、奥の暖簾をくぐり抜けると、想像以上にゆったりとした広間に迎えられた。靴を脱いで一面に敷かれた畳に上がる。昔ながらの中国の古琴や茶道具などが目に入った。和漢の伝統が優雅に同居する中、思い思いの姿勢で座り、話をしているのは、30代前後のカジュアルな装いの男女たち。

田畑のあぜ道を意味する「阡陌(せんぱく)」というタイトルで括られた清水さんの柔らかな色調の現代アート作品は、そんな今と昔の入り混じるくつろぎの空間に、さりげなく、しかし含蓄豊かに並んでいた。

◀展示空間の一部(「楽漁樵」提供)

何の生贄か?

比較的大きいこともあり、その作品でまず目を惹いたのは、大きな牛が描かれた作品「牲」だ。今回の東日本大震災で、放射能漏れ事故が起きた福島の原子力発電所の周辺には、牛を飼っている農家が多かった。農家の人々は避難を強いられたが、その避難が想定以上に長引くと、放置された牛の一部は餓死してしまう。その後、高齢者を中心に、生き残った牛たちの元に戻り、面倒を見る人々が現れた。もちろん、被爆した牛たちの肉や乳を売ることは禁止されている。それでも彼らは今も牛たちを育て続けている。

▲作品「牲」

作品「牲」は、そんな「生き残りの牛たち」を描いた作品だ。「牲」とは、「家畜」という意味と同時に、「生贄」という意味ももつ言葉。制御できなくなった原子力、科学技術の暴走がもたらす環境破壊、あるいは罪深い人類そのもの……作品は、牛たちがいったい何の「牲」なのか、という問いとともに、無辜の弱者が最大の被害を受けているという残酷な現実を否応なくつきつける。損得勘定を捨て、「ひたすら弱き命を労わる行為」のもつ意味を考えるとき、人の本能、傷を癒そうとする行為、加害者と被害者の境界などをめぐる思考が促され、やがて人類をふくめた生けるものすべてが生贄になり得る現実に気づき、戦慄が走る。

弱者の側に立つ強さ

かつて日本で日本画を学んでいた清水さんは、その流れから、2001年より杭州で中国画を学び始めた。だがその後、中国の伝統がいかに現代社会と断絶されているかを感じ取る。その意味を探るべく、次に北京で現代アートを学び、パフォーマンス作品を次々と発表。今回のオープニングでも、そのパフォーマンス作品の一部がビデオの形で紹介された。

◀清水恵美さん(張全撮影)

作品「牲」は、そんなダイナミックな方向転換を経つつ、創作を続けてきた清水さんが、福島の原発事故にショックを受け、自らの立つべき位置をふたたび考え直すことで生まれた。

作品を売って得られた収益は牛を育てている農家に寄付される。徹底的に弱者の側に立つことで作品が得るに至った限りない強さと自由は、十数年の海外での創作生活を通じて清水さんが培った広い視野や独特のアイデンティティとも無縁ではないだろう。

浄化の軌跡

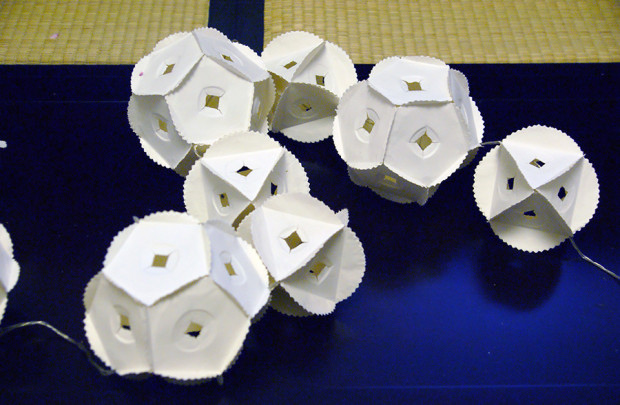

この他にも、会場では命の意味を考えさせる作品が印象的だった。中国ではしばしば、死者を弔う際にあの世で使うように、と紙銭が焼かれる。清水さんはそんな各種の紙銭の中から、もっとも原始的でシンプルな形のものを選び、それを多面体になるよう張り合わせた。「球(たま)」と「魂(たましい)」のイメージを重ね合わせたインスタレーション、「阡陌」シリーズだ。

▲作品「阡陌」の一部(張全撮影)

展覧会そのものの名も「阡陌」。その理由を清水さんはこう説明する。「この銭紙は葬列が進む時に道に撒くのですが、『一路千張』ということで、千枚一セットで売ってるんです。そこで、『千』の字の由来を調べている時に、この字字体に阡陌の意味があると知ってこのタイトルにしました」。

◀作品『魔女日記 曾祖母』の一部(作家提供)

一方、より魂と肉体の関係を重視しているのが作品『魔女日記 曾祖母』だ。これは、かつて芸妓を廃業して家庭に入った清水さんの曾祖母が、当時自ら日記に書き残したその「浄身」の過程に、清水さんが独自の絵を添えたもの。一人の日本人がどのように魂や身体の「浄」、「不浄」をとらえ、それと向き合ってきたか、ということを鮮明に再現した作品だ。

▲『小石』シリーズ(作家提供)

◀『測量』シリーズ(作家提供)

このほか、道端で拾った石に、その自然なフォルムと調和する素朴な文様を糸で象った作品「小石」シリーズ、そして取り壊される直前の家屋の寸法を測った作品「測量」シリーズなどは、何気ない身辺のモノたちと人との関係を再発見させてくれた。建設ラッシュの陰で、安易に家屋の取り壊しを行ってきた北京。作るときには熱心に寸法を測るが、壊す時はあまりに無造作に壊してしまう。そのアンバランスに着目した清水さんは、壊される直前の建物の寸法を測り、その数値を壁に記した。その高さは数字として、また実際の高さとして展示空間に唐突に明示されることで、かつてあった具体的な建物をめぐるイメージを瞬時にかき立てる、端的だが生々しいシンボルとなっていた。

古くて新しい芸術空間

ところで、今回の展示が行われた空間「楽漁樵」を営んでいるのは、芸術に造詣の深い若い夫婦だ。妻の于歌さんは、画廊で現代アート展の企画をしつつ、アート・ライターとして活躍してきた。だが、アート以外の雑多な要素に影響される画廊での仕事に慣れず、夫の劉一煒さんとともに、昨年6月に「楽漁樵」の運営をスタート。場所は、音楽大を卒業後、古琴の先生をしていた劉さんが、もともと古琴教室として使っていた空間だった。于歌さんは笑う。「以前勤めていたのは大きな画廊でした。今は展示空間こそ小さくなりましたが、日本を訪れた時、千利休が作ったという茶室を見て、こう自分を慰めたんです。茶室は小さいのにすばらしい交流の場。問題は大小じゃない、と」。

二人はこの空間の機能を大きく三つに分けているという。それは、アートの展覧会をするスペース、古琴を教える教室、そしてアート関連の商品を販売する場だ。今回の展覧会のオープニングでも、清水さんの作品が展示されると同時に、関連の絵葉書が販売され、しかもライトアップされた清水さんの作品の横で、余興として劉一煒さんの古琴の演奏が行われた。

桃の花が興を添える

そもそも、「楽漁樵」という空間の名そのものも、興味深い。「漁樵」には「漁師と木こり」という意味があり、美術と音楽を自然に同居させているこの空間の性質と呼応している。また「漁樵」には「隠居」という意味もあるため、「楽漁樵」には都会の喧騒の中で隠逸的生活を楽しむというニュアンスも強い。古琴の名曲に『漁樵問答』があることを合わせて考えれば、その調べを楽しむ場という意味も感じとれる。

今回の展覧会のタイトルである「阡陌」は、陶淵明の『桃花源記』の中の桃花源を形容した一節、「阡陌(せんぱく)交(まじわり)通じ、鶏犬相聞こゆ」によって知られている。興味深いのは、空間のオーナー夫妻が展覧会の直前、川辺で何気なく拾った梅の枝が、展覧会の開幕時に満開となったことだ。これについては、清水さんも嬉しそうに、「こういう共時性が起こる時は、自分の表現がずれていない時」だと語る。

開幕式の日、もう一本の未開花の枝は、来場者が自由に持ち帰っていいことになった。つまり、展覧会は春への期待を共有する、楽しい集いでもあった。

媒介としての和文化

伝統文化への関心が高まっている昨今の中国で、現代アートや水墨画、書道などの作品が行っているチャレンジを注意深く追ってみると、そこに「日本の影」が少なからずあることに気づかされる。作家が中心的なテーマとして追っている中国の古典的名作が、実は日本に所蔵されている作品だったり、作家が教えを受けた教師に、日本での留学経験や日本文化への深い理解があったりするのだ。実験的な書道作品に挑んでいるアーティストに創作のきっかけを尋ねた時、学生時代に日本の書道家に出会ったことだ、という答えが返ってきたこともある。

現代の中国社会が呈しているさまざまな現象は、たしかに伝統的な審美観との断絶が激しい。だが近年、ホワイトカラーを中心に、伝統文化への関心は徐々に高まっている。そんなとき、同じく断絶は目立つまでも、ある程度は伝統とのつながりが感じられ、しかもその文化の源流の多くを中国にもつ和の文化は、彼らにとって、親しみやすく有効な参照物となり得るのだろう。知識欲旺盛なホワイトカラー向けのモダンな書店で、日本の漆器の展覧会が行われていたり、中国の食器や茶器の売り場で和食器の風格を真似た陶磁器や、ひいては実用的な和風の急須や湯のみが出回っていたりするのも、そんな背景があるからと思われる。

もちろん、以前本コラムで取り上げた復興書院のような、原理主義的な国粋主義者はまだまだ日中を問わず存在し続けるだろう。だが、文化をほんとうに極めていけば、文化というものが外部の文化との影響関係の中で育ってきたこと、文化を国境できっちりと区切ることはそもそも不可能であることに誰もが気付くはずだ。

伝統が現代と融け合いつつ息づいている空間、「楽漁樵」で行われた清水さんの個展は、そんな懐の広い文化の捉え方を促してくれる、貴重な場だった。

「阡陌(せんぱく)」展

2014年2月15日~3月29日

楽漁樵・空間(北京市朝陽区八里荘南里甲一号楼・碧水星閣)

参観無料、事前に電話で要予約

電話:(0086)1800-120-1553