昨年の12月、縁あって仙台を訪れることができた。仙台といえば、やはり今はまだ2011年の東日本大震災との関連で語られることが多い。実際、筆者の関心もその方面にあったが、実際に訪れてみると、もう一つの重要な面に気付かされた。

ここには、日中の関係に暗雲が立ち込めている今だからこそ、ぜひ忘れずにおきたい、もう一つのモニュメントがあったのだ。

仙台留学の草分け

じつは中国における仙台の知名度はけっこう高い。その理由の一つは、かの文豪魯迅が留学していた土地だからだ。

1902年に来日し、まず東京の弘文学院で日本語を学んだ魯迅は、1904年、仙台に赴いた。現在の東北大学の前身、仙台医学専門学校で医学を学ぶためだった。

東北大学の史料館に残されている当時のクラス名簿を見ると、1904年当時、中国人留学生は魯迅一人しかおらず、単身で仙台に乗り込んだ彼の大胆さが伝わってくる。実は魯迅の来日時、東京では中国人留学生が群れをなし、留学生会館なるものまで生まれていた。そんな留学生の集団と距離を置きたいと願った魯迅は、あえて「留学生が一人もいないこと」を理由に、仙台の医学専門学校を留学先に選んだのだった。

だが魯迅の思惑とは裏腹に、魯迅は仙台の留学生史を切り拓くことになる。統計によれば、その後1942年までの間に、仙台の各高等教育機関は636人の留学生を迎えている。その内、中国からの留学生は414人に及んだ。

◀6号教室の外側

魯迅文学の出発点

大学関係者の方の計らいにより、幸いにも、東北大学の片平キャンパスで、魯迅が学んだとされる階段教室を見学することができた。「6号教室」と呼ばれ、魯迅が入学する直前に建てられたものだという。

言い伝えでは、魯迅は二段目と三段目の机の間で授業を聴くことを好んだ。現在残っている建物は1934年に移築されたもので、机や椅子なども魯迅が学校を去った後に一度入れ替えられているそうだが、それでも教室の構造は昔のまま。昔ながらの黒板や階段の傾斜具合、洋式の窓が当時の雰囲気を十分に伝えている。

▲6号教室の内部

この教室が貴重なのは、何より魯迅の作家人生の原点となった「幻灯事件」がこの教室で起きたとされているからだ。魯迅がある日、この教室で授業を受けていると、日露戦争にまつわるスライドが投影された。その中で、日本人兵がロシア軍に協力した中国人を殺すシーンも映し出された。魯迅はその写真に写っている中国人の見物人が、同胞の死を呆然とした表情で眺めているのにショックを受け、今の中国には身体の治療より精神の改造が大事だと悟る。そして、精神の改造には文芸が一番だとして、学年が終わるのも待たず、東京に出た。

この事件の真偽やディテールに関しては諸説あるようだが、当時、授業中に日露戦争に関するスライドが映されたことは事実らしい。つまり、その衝撃が具体的にどんなものであったにせよ、魯迅に文学の道を進もうという意欲を奮い立たせる何らかの契機が、この教室で生まれた可能性は高い。

そんな文学史に名だたるエピソードの舞台となった教室で授業を受けられたなら、いかにも良い刺激になりそうだが、残念ながら現在、この6号教室で授業は行われていない。文化財である建物の保護を優先するためと思われる。

黒板を埋めるメッセージ

もっとも6号教室は現在、別の形で中国人留学生たちを迎え入れている。

魯迅の医学校時代のエピソードといえば、小説『藤野先生』を思い浮かべる方も多いだろう。魯迅の自伝的短編で、当時魯迅に解剖学を教えていた藤野先生が、授業の後で魯迅のノートを丁寧に添削し、その日本語の誤りまで正した経緯が綴られている。日本人学者と中国人留学生の心温まる交流を描いた作品で、中国でも国語の教科書に採用されたりしたため、広く知られている。

残念ながら、当時の解剖学の教室は6号教室ではなかったということだが、東北大学では現在、小説『藤野先生』のモデルとなった実在の人物、藤野厳九郎氏を記念して、中国からの優秀な大学院留学生を対象に「藤野先生記念奨励賞」を毎年授与している。その授与式の会場として使用されているのが、他ならぬ6号教室だ。

▲同上、教壇部分

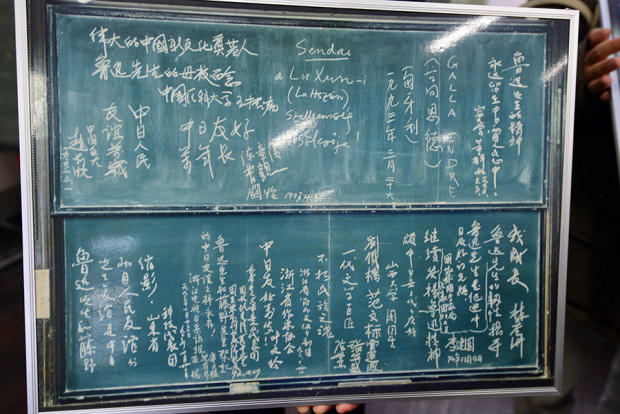

▲かつて黒板に残された寄せ書きを映した写真

教室が日中の友好や学問交流のモニュメント的存在であることは、その黒板からも伝わってくる。黒板はメッセージボードになっており、これまでさまざまな訪問者がメッセージを残してきた。黒板が埋まると写真に撮って記録する、という形がとられてきたため、現在も過去に刻まれた言葉の数々を見ることができる。

6号教室の建物について興味深いのは、1934年の移築の際、かつてはつながっていた細長い建物を二つに区切り、互いに平行になるように配置して保存していることだ。その断面の部分がつながった様子を想像すれば、より原型に忠実になる、と関係者は語る。まだ魯迅が生きていた時代のことだけに、そこまでして元の建物を移築、保存しようとした関係者の先見の明には敬服せざるを得ない。

▲6号教室と切り離された、オフィスとして使われている方の建物

もう一つ印象的だったのは、この建物が孤立することなく、現代的な空間とちゃんと共存していたことだ。建物の半分は事務室として活用され、向かいにはグリーン・カーテンをあしらった近代的なビルがそびえ立っている。日中の絆を象徴し、その意義が年々増してさえいるモニュメントは、現在の大学生や教師たちの日常の中に、無理なく息づいているように見えた。

伊達政宗も苦心

その後、筆者は6号教室を離れ、仙台城跡を巡った。今回、案内をしてくれた東北大学災害科学国際研究所の小野裕一さんによると、伊達藩六十二万石の城下町として発展した仙台は、旧城下町の約7割が侍屋敷で、その痕跡は地名の後に「丁」とつける伝統からみてとれるという。現存する侍屋敷が一つもないのは、戊辰戦争の時に負け組となり藩が没落したこと、1919年の大火を含む火事、そして第二次世界大戦中の1945年7月10日の仙台空襲によるものであるという。当時仙台は軍都であったため、米軍の激しい攻撃の対象となったからだった。

◀小野裕一さん。東北大学災害科学国際研究所で防災・減災・復興を研究

そうなると、魯迅が留学中に目にしていた仙台の風景は現在のそれとはまったく違うものだったことになる。それはどんなものだったのだろうかとあれこれ想像をしながら、筆者は小野さんの車で、仙台市から車で1時間弱ほど走った所にある名取市閖上に向かった。大地震の際、津波で700人以上もの犠牲者が出た一帯だ。

小野さんによれば、地名には過去の災害の痕跡がみてとれる場合があるという。遠藤宏之氏の『地名は災害を警告する』という著書によると、「閖」は水波激蕩という意味があるようで、「ゆりあげ」とは、この地に十一面観音が「ゆりあがった」ことによるもので津波地名の一つだという。つまり、沸き立つような大波が、かつてこの地を襲ったことを表しているのだろう。このような地名は日本各地にあり、例えば鎌倉についている「カマ」は、古い日本語では噛むという意味があり、津波によって噛まれた海岸線が湾曲型に浸食された津波地形を表すという。閖上のすぐ近くにも北釜という地名があり、さらに塩竈や釜石という地名も東北にはある。文字もなかったころの先人たちは、災害の記憶を後世に伝えるため、土地の名前に刻印したのだ。

▲高台から被災地を見渡した様子

やがて、車は避難者たちの命運を分けたとされる閖上大橋を経て、現在はがれきの大半が撤去され、更地のようになっている被災地に至った。ふと見ると、高台の下に「震嘯」の字が刻まれた碑が横たわっていた。「震嘯」は津波の古称で、昭和8年にこの地を津波が襲ったことを伝えたものだ。

かつてこの一帯を治めていた伊達政宗は、津波や高潮に備え、閖上の海岸近くに防潮林を設けた。つまり、江戸時代の初期から、津波対策は為政者によってかなり重視されていたことになる。当時の防潮林は今回の津波でそのほとんどが押し流されたものの、波の衝撃を抑えるのに一定の作用があったとされている。もっともその一方で、今回は波の高さがあまりに高かったため、押し流された木々が新たな破壊力となってしまったという事実も指摘されている。

印象的だったのは、この土地では今回の津波で流されてしまった閖上湊神社も含め、そもそも神社がすべて高い位置に建てられていたという事実だ。小野さんはそれを、「以前の津波で得た教訓のためかもしれない」と語る。

▲神社から眺めた風景

震災後の閖上湊神社は、神社の総代でもあった宮大工が、流されたがれきの中から木材や道具を探しだし、自らの手で再建したものだ。今回の津波が及んだ高さより若干高い場所に建てられており、その横には、参拝者のさまざまな願いが記された絵馬も掛けられている。神社のある高台からは、被災地の広い範囲を見渡すことができた。

復興の模索

すでにがれきのほとんどは片づけられており、かつての様子を知らない筆者は、震災の前後を比較した写真や、あちこちに残る建物に刻まれた津波の傷跡などから被害の規模を想像するしかない。

▲地震で墓石が倒壊してしまった墓地(墓石は別の場所に移動)

小野さんによれば、閖上のある名取市では集団移転事業や区画整理事業を行い、被災した土地を住民たちから買い取り、さらに別の土地を新たに造成して被災住民に優先的に分譲する計画が進められている。問題は、被災した土地であっても抵当権のあるものは対象外となることや、被災住民の多くが仕事を失い収入が激減していることだ。名取市以外でもそうだが、長い間、権利関係が未整理だった土地や、元の所有者が見つからなくなっている土地も多く、計画は困難を極めているらしい。また、現地には津波の届かない高さにまで盛り土をし、そこに市道を走らせる計画もある。高い道路は波をブロックする作用ももつが、膨大な費用を必要とするため、こちらの案の実現には、さらに長い時間がかかるだろう。

▲宅地の嵩上げ計画を説明したボード

▲ゴミの混じった津波堆積物の再資源化を実験

震災が建物や道路に残した傷痕は、緩急の差はあれ、時とともに風化したり、新しい何かに塗りかえられたりしていく。住民たちも、それぞれの事情や心の傷を抱えながらも、居住地や職場を変えたり、地元に住み続けたり、といった各自の選択を経て、徐々に新たな生活を模索していくことだろう。そんな中、筆者が気になったのは、地元の「空気」に残っていた傷痕だった。住民から話を聞くと、放射能汚染や原発の存廃の問題も含め、震災は地元の人々の間に、目には見えない多くの亀裂やタブー、情報不足による不安やもどかしさなどをもたらしたことが伝わってくる。

ハンカチで知識普及

そのような情況を前に、今できるのは、今回の経験を踏まえ、さらに過去の歴史も総ざらいしつつ、今後どうするのがベストなのか、住民一人一人が考え続けることに違いない。その前提となるのは、記憶や痕跡が失われる前に、大震災の全容を正しく把握し、記録する努力だ。すでに震災時の閖上地区の情況については、多くの報道や調査、研究が行われており、また地元の新聞、『河北新報』も、震災の記憶を風化させぬよう、絶えず被災者の証言を掲載し続けている。それらの成果を踏まえ、小野さんが所属する災害科学国際研究所では、津波の到達する速度、起こり得る災害の種類、それらに対する備えなどをめぐる知識を盛り込んだ「減災」ハンカチを作り、被害を最小限に抑えるための知識の普及に努めている。

◀災害科学国際研究所の保田真理さんたちが作った「減災」ハンカチ

閖上を去る直前、もう一度神社の横から遠くを眺めると、閖上中学校の建物の跡が見えた。当時、被災者の多くが公民館を出てこの中学校に逃げ込む途中で津波にのみ込まれた。その白い校舎では、記念の碑が建てられ、現在も献花が行われているという。

復興が今後どのような形で進むかは、未知数も大きい。だが、この中学校や神社などの「モニュメント」的建築物が、今後も忘却に抗って未来を切り開く「起点」としての役割を果たし続け、人々を新たな災害から守ってくれることを祈らずにはいられない。

▲神社の下の花壇