まず最初に、諸々の事情から、たいへん長い間、連載が途絶えてしまったことを心よりお詫び申し上げます。これからはあまりブランクを空けることなく、シベリアをめぐる話題をお届けできるよう、努めたいと思います。

救いは情報の多様性

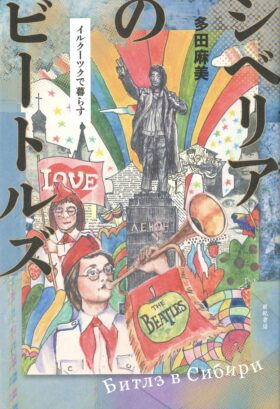

連載が途絶えたこの2年半余りの間に、シベリアのみならず、ロシア全体の状況はひどく変わってしまった。ウクライナへの軍事侵攻が始まる前から書き溜めていた原稿をもとにした拙著『シベリアのビートルズ イルクーツクで暮らす』(2022年、亜紀書房刊)でも、後半にまとめた現在のイルクーツクをめぐる描写は当初予期していたものとはだいぶ違うものとならざるを得なかった。言うまでもなく、軍事侵攻の開始と長期化はシベリアの社会やそこに住む人々の生活、そして彼らの人間関係に、さまざまな影響を与えた。

そもそも拙著の主なテーマは、ソ連期から現在にいたるまでのシベリアで、いかにビートルズの曲を代表とするロック音楽がアーティストや音楽ファンたちをつなぎ、彼らの人生を彩ってきたか、だった。だが、軍事侵攻はシベリアの音楽ファンたちの関係をも大きく変えてしまった。以前であれば、政治的な意見に多少の相違こそあれ、一緒に音楽を聴いたり、音楽をめぐる話題で盛り上がったりできれば、そんな差はほとんど気にならなくなった。だが侵攻が長引き、社会が侵攻を支持する層と支持しない層で分断されると、戦争や政治をめぐる話題で意見が対立したことがきっかけで、交流が途絶えてしまうといったことが増えた。

同様の現象は残念ながら現在も続いている。いさかいの後、趣味が合う者同士ということで、ふたたび集ったりもするのだが、わだかまりが完全に消えているようには見えない。そんな時、音楽は両者をつなぐ、唯一無二の貴重なかすがいとなる。

友人同士でさえそうなのだから、夫婦や親子の間であれば、意見の差はさらに直接生活に影響する。大喧嘩になって家の中の物を壊してしまったり、縁を切るに至ったりといった例も、筆者は耳にした。

戦場の兵士たちの心境とは比べようもないが、現在、普通に暮らしているロシア人の中に、このような心理的な葛藤や鬱屈した感じを抱えている人は少なくなく、それが社会全体にある種の閉塞感をもたらしていると感じるのは、筆者だけではないだろう。

もちろん、中には気骨のある人もいて、全員がひたすら沈黙しているわけではない。知識人や学生が多い場所や公共の放送などにおいて、静かな反抗のようなものに気づくことはある。それはトルストイの『戦争と平和』のイラストだったり、ジョン・レノンの『イマジン』のカバー曲だったりする。だが、当局の取り締まりの厳しさを考えると、その声が大きなものになることはほぼ不可能とみていい。

閉塞感を打開する上で、より現実的な頼みの綱は情報の多様化だろう。中国とは違い、ロシアではまだ、ユーチューブやテレグラムなどの手段でナワリヌイ支持派やウクライナ側、欧米側を含むいろいろな立場の報道や現状分析を見聞きすることができる。そのため、何らかの情報を得ても、頭から信じ込まずにひとまず「留保」し、あれこれ他の情報や意見と比べてみてから判断する人も多い。

だが情報の多さは諸刃の剣でもある。かりに国営系以外の報道から情報を得たとしても、プロパガンダ的な内容のものは多く、明らかにフェイクとみられるものさえあるからだ。一例を挙げると、「日本人の多くは広島、長崎に原爆を落としたのはロシア人だと勘違いしているので、日本がアメリカの側につくことに抵抗がないのだ」という主旨のものだ。これは多くのロシア人が目にしたらしく、筆者は何人もの知り合いから「本当なのか?」と聞かれて閉口した。

絶望と疲労による思考停止

このようにさまざまな情報が飛び交っている情況では、一口に分断といっても、もちろん白と黒にはっきり分かれているというわけではない。反対派同士や賛成派同士の間でも、それぞれ多少の意見の差がある。本稿でその差を詳しく語るのは難しいが、反対派賛成派を問わず、現状を自分なりに得たリソースから分析する者たちの一部は、たいへんなフラストレーションを抱えているように見える。顔を合わせるたび、社会や戦況への不満が噴き出す人や、「いまだに政権を支持するロシア人がいることが信じられない。絶望して自殺したくなった」と言う人もいる。うかつに物を言うと密告され、痛い目に遭いかねないと考える人は増えているのだが、それでも言わずにはいられないらしい。

一方、ニュースはもうなるべく見ないと言う人や、情報通にも関わらず、「なぜ戦争をしているのかも、実際は何が起きているのかも分からない」と困惑している人もいる。他方には、あれこれ考えた末、ウクライナとロシアの戦争を「馬鹿者と貪欲者との戦争さ」と割り切っている人もいる。

いずれも、いわば思考停止に近い状態だろう。判断の基準とし得る、信頼できる情報が限られているなか、自らコントロールできない事態をめぐって判断を保留にしたり、単純化して割り切り、距離を置いたりすることで精神の安定を保とうとする心の動きは理解できなくもない。親しい人であれば、むしろそうすることで自らを時代の狂気から守って欲しいと思うこともある。実際、強いストレスを受け、精神的に参っているようにみえるのは、政府のプロパガンダを信じている人々より、疑っている人々の方が圧倒的に多いからだ。

他方には、プロパガンダをかなりの程度信じている人、政府の見解とほぼ一致した考えを持っている人々も、もちろんたくさんいる。そういう人々にとっては、反体制派は疑わしく非難すべき存在であり、外国のエージェントとされた者たちはあくまで非国民である。民主主義はいかがわしいとか、民衆に自由を与えるのは危険だと断言する人さえいる。民主性を重んじる価値観のもとで育った筆者のような人間や、欧米文化の影響を強く受けつつ育ったロシアの若い世代には受け入れ難い意見も多い。それぞれの持論に彼らなりの根拠があるとはいえ、彼らと同じ土台に立って議論するのはときに困難を極める。

だが、そういった意見の差をいったん脇に置いて、ただの知人、隣人として彼らと付き合ってみると、彼らはしばしば節度と常識があり、礼儀正しく、愛情深く、友好的でさえあったりする。教職についている知識人やアーティストであることもある。つまり、けっして未来ある若者たちを無駄死にさせたいと思っている人々には見えないのだ。彼らの大半はどうも、侵攻の開始や、兵士らの犠牲は、情勢や戦況に迫られたからでやむを得ない、と考えているようだ。

もちろん、どこまでこの戦争を継続すべきか、どんな終わり方が理想的か、といったテーマについても、人々の意見は多種多様だ。だが、ひとつだけ確実に言えることがある。賛成派も反対派も、その多くがすでに戦争にうんざりしていて、できるだけ早い終戦を待ち望んでいるということだ。

オペラ劇場にZの字

一方、そういった個人個人の思いとは別に、確実に感じられる社会の変化は、戦争をめぐる宣伝活動が街のあちこちに浸透してきていることだ。

ある日、街に3つある大型劇場のうち、オペラハウスの様式をもった劇場の前を通ると、前に大きく戦争支持を象徴する「Z」の字が掛けられていた。これまで、政府関係の機関や列車などに「Z」の字が掲げられているのを見たことはあったが、文化施設で目にしたのは初めてだった。しかも、イルクーツクは著名な脚本家、アレクサンドル・ヴァンピーロフの故郷だ。街には大小の劇場が10か所以上あり、とりわけ大型の劇場は、いわば町の顔だ。演劇ファンも多いようで、人気の演目はチケットがすぐに売り切れてしまう。

劇場のZは、現在の演劇界が戦争プロパガンダに屈せざるを得ないことの象徴であろうが、私には、オペラ用の舞台をもつクラシカルなデザインのドラマ劇場に掲げられたZはひどく場違いに見えた。

しばらくしてから、ふと思い出されたのが、ポーランドで活躍しているイルクーツク出身の著名な劇作家で映画監督でもあるイヴァン・ヴィリパエフのことだった。

ロシアの芸能界では開戦後、当局から「反愛国的」とされた言行によって「外国のエージェント」扱いされる者が増えている。この「外国のエージェント」という言葉を馬鹿らしく思う者は少なくないが、ひとたび指定されると、活動にさまざまな制限が課せられ、国内でコンサートが出来なくなったり、著作物が店頭に並ばなくなったりする。ひどい場合は国内では犯罪者扱いとなり、懲罰刑を避けるため、ロシア国外でしか暮らせなくなる。事実上の国外追放だ。

ヴィリパエフもそんな「外国のエージェント」指定された者の一人だった。侵攻直後から戦争に反対していた彼は、ロシア国籍の放棄を宣言し、その直後にポーランド国籍を獲得した。ヴィリパエフ監督は自らの舞台のチケット売り上げの一部をウクライナへの人道的援助のために寄付するなどの活動を行っていたが、ロシア国内で昨年12月、いよいよ彼に懲役8年の判決が下された。当局によれば、理由は「ロシア軍に関する虚偽の情報を流したため」だった。

「帰国すれば即逮捕」レベルの危険人物に指定されてしまったヴィリパエフは、もうしばらく祖国の土を踏むことはないであろう。イルクーツクの誇る演劇人が、国籍どころか故郷さえ捨てざるを得なくなってしまったのだ。

ヴィリパエフはかつて、やはりイルクーツク出身の古い友人で、有能なアニメ作家であったマクシム・ウシャコフを主役に起用し、映画「Euphoria」を監督している。同作は2006年、ヴェネチア映画祭のコンペティション部門にノミネートされ、注目を集めた。主役のマクシム・ウシャコフはすでに4年前に47歳で鬼籍に入っているが、彼がこの事実を知ったならショックを受けたに違いない。

これらの事実を参考にすると、あくまで推測だが、私はやはり劇場に掲げられたZの字は、イルクーツクの演劇界を不当な干渉から守るための安全弁または護符として飾られているように思えてならなかった。

郵便受けで兵士募集

イルクーツクでは、ほかにもあちこちで戦争の影響を目にした。まず気づいたのは、兵隊の募集が前よりいっそう積極的に行われるようになったことだ。以前から、契約兵を募る広告はあちこちで目にしていたが、先日、集合住宅の郵便受けの上にビラが何枚も置かれているのに気づき、手に取ってみると、やはり軍隊勤務の希望者を募るパンフレットだった。ページを開くと「18歳以上の健康体」といった入隊の条件から、入隊までの手順、用意すべき書類、報酬の基準や福利厚生までが事細かに書かれていた。一年以上の契約を結んだ場合に応募者が受け取れる一時金は19万5000ルーブル(約34万円)。戦地での勤務については、ひと月20万4000ルーブル(約36万円弱)以上とあり、副指揮官となれば23万2000ルーブル(約40万円)、運転手やまかない兵なら21万1000ルーブル(37万円弱)などと、勤務内容ごとの月給も明記されている。

具体的な戦功を上げた場合の報酬もケースごとに書かれており、戦車を撃破した場合は50万ルーブル(約87万円)、ヘリコプターの場合は20万ルーブル(約35万円)などと列記されている。重傷や軽傷を負った場合にそれぞれ支払われる金額も確定されている。万が一、戦死した場合は、一時金として500万ルーブル(874万円弱)が補償されるという。契約者本人やその家族への福利厚生もあれこれ並べ連ねられていた。

その条件を見て、筆者は貧しいシベリアの農村の者たちの多くが契約兵という道を選ぶ理由が分かったように思った。

ロシアにおける貧富の格差は60倍を超えるという統計もある。シベリアの農村の貧困家庭の多くでは、月収が3万ルーブル(5万円強)にも満たない。だが契約兵になれば、その6倍という破格の一時金や給料に加え、住宅や医療も保証されるのだ。加えて子供が大学に進学する際には経済援助まで受けられるとあれば、自分を多少犠牲にしてでも契約を結ぼうという気持ちになるのは、仕方がない。失業中だったり、重い借金を負っていたりする者の中にも、たとえ自分が戦死しても家族の暮らしが向上するなら、と考える人は現れそうだ。

筆者は昨年、ラジオ放送で流れた契約兵募集のCMを思い出した。立派な自動車を運転している青年が、「軍隊で勤務したから手に入れられたんだ」と友人に自慢する、という内容だ。類似の宣伝はユーチューブなどの映像メディアでも流れている。それらを見聞きした時は、「まさか車一台のために人生を賭けるなんて」と思ったが、今回、募集のビラを見て納得した。戦死者にはチェチェン共和国やブリヤート共和国など、貧しい地域出身の兵士が多いと言われるのも当然だ。シベリアの一部の農村の貧しさを実際に何度か目にしている筆者は、とても複雑な気持ちにならざるを得なかった。

じつは現在のロシアでも、かつてアフガニスタンで戦ったり、チェルノブイリで事故後の処理に従事した元軍人たちは、厚い福利厚生を享受している。長期間、軍隊で勤務した者は、平均よりずっと高い年金も受け取っている。そういった姿を目にしていれば、「長期は無理でも、たった1年ぐらいなら」という気持ちになる者がいても無理はない。

一つ気になったのは、応募条件に軍隊での経験が問われておらず、応募後、戦地に送られるまでの軍事訓練についても、パンフレットではまったく触れられていなかったことだった。

ブラート・オクジャワの「紙の兵隊」という歌の一節が頭に浮かんだ。ここで言う紙の兵士とは、子供が作ったおもちゃのことだ。

彼は静かな生活など望んでいなかった。

求め続けた。「火を、火を」と

自分が紙であることも忘れて

火の中へ? さあ、行け! 行くのか?

ある日、彼は足を踏み入れた

彼は焼け焦げた

だって彼は紙の兵士だったのだから

今年は旧ソ連で活躍した吟遊詩人、ブラート・オクジャワの生誕100周年だそうだ。

だが、世の中が彼の時代から大して良くなったようには見えない。残念ながら。