宿遷から淮安へ

淮安は宿遷から長距離バスで1時間15分(約100キロ)の距離にある。淮安という名称には、淮水(淮河)が安寧であるように、という土地の人たちの願いが込められてきた。古来、淮水もまた黄河とおなじように氾濫をくり返し、沿岸の街や村を水没させて人々を苦しめてきたのである。暴れ河沿岸の悲哀と言えよう。

▲水の街淮安の大運河沿いには修船所(ドック)がある

汽車客運南站(長距離南バスターミナル)から1路バスに乗って黄河橋バス停にむかう。淮安市街の北端を西から東に流れる廃黄河に至近の停留所だ。1時間ほどの乗車中に京杭大運河と裏運河を渡り、繁華な市街をひたすら北に走ると、やっと廃黄河畔の黄河橋に達する。さらに北へ進めば鹽河という河が流れているはずだ。この街が水郷、あるいは運河の都と称される所以である。橋に近い安宿に入る。

淮安の廃黄河

案内された居室でしばらく休息して写真機などの装備を整え、すぐ廃黄河を見に出かける。淮安交通旅游図には古黄河と印刷されている。場所によっては廃黄河とよばれ、あるいは古黄河と称される。黄河故道という呼び名もあるが、すべて廃黄河のことを指している。

◀廃黄河地図:現在の黄河と廃黄河、および淮安の位置(NIKKEI GALLERY102号より転載)

橋の上から眺める廃黄河は幅40メートルほどで、岸には未だ人の手が加えられていないようだ。土と雑草が水際を形成している。ただ流れているだけで、人に利用されている気配をまったく感じることができない。

橋の反対側から観察してみると、男が小さなボートに乗って岸を離れようとしている。網のようなものを積んでいるので、魚でも採るのだろう。商業的に利用されていない河川は静かで飾り気がないが、ずっと眺めていても飽きないのはなぜだろう。そこには人の功利的な思惑や、邪な企みがない。だからいつまでも安心して眺めていることができるのだろう。今でこそ枯れた老人のように穏やかに流れているが、この河がかつて黄河の本流だったころ、三年にいちどくらいの周期で氾濫し、沿岸に壊滅的な打撃を与えた。廃黄河と呼ばれるようになった百年ほど前からこの河は本流の役目を外され、水流も細くなり、暴れることを止めたのである。

中国古代における水の問題

中国人は古来、自然地理を叙述するのに水系を用いることが多かった。地理書の嚆矢ともいえる『禹貢』は夏王朝の禹王の時代の作とされ『経書』の一篇に組み込まれ、後世に大きな影響を与えた。大中河川の位置を基準にして中国の地理を説明している。くだって後漢の時代になると桑欽が『水経』を著し、北魏の酈道元(466-527)がそれに注を付したのが『水経注』だ。そして清の乾隆年間には、斉召南(1706-1768)が『水道提綱』を書いた。なぜ中国の地理書は水系、すなわち河川を基準にしているのか。それは歴代中国を統治してきた支配者にとって、水を制することがもっとも大きな政(まつりごと)の課題だったからだろう。その水の問題を代表するのが、暴れ河としての黄河の水をいかに治めるかだった。治水のことである。日本の地理は「北海道」、「東海道」、「西海道」などの名称に見られるように、陸に面した海を基準にしていることが多い。大陸国家と島国の違いであり、交通は海岸線に沿って発達した。北陸道、丹波道(山陰道)も基本的に海をもとにした呼称である。

中国古代における水の問題の始まりは、殷代から記録が残っている黄河の決壊だろう。アジア史の泰斗、宮崎市定の研究によれば、殷王朝は二里岡(河南省鄭州市)、二里頭遺跡(同偃師市内)、偃師商城(同前)、洹北商城(同安陽市)、殷墟(同前)などへと頻繁に遷都し、その数は13回とされる。商城の「商」はビジネスのことではなく、殷王朝の別称である。遷都の目的は黄河の水害から逃れるためで、都市国家だからできたことだと思われる。この時代には、まだ人間が黄河を征服しようという考えはなかったように思われる。

▲廃黄河は淮安市街の北部をほとんど自然のまま静かに流れている

中国が黄河の治水を真剣に考えるようになったのは、都市国家よりも広域を支配する領土国家に発展してからで、黄河下流域の趙、魏、斉がまず堤防をつくりはじめた。黄河の水は黄土高原で拾った大量の土砂を含んでいるので、河南以東の平野に至って水流が弱くなるとその土砂が河底に堆積する。そしてやがて天井河となり、堤防を破って大決壊を起こし、付近一帯が冠水する。河底が両側の平野よりも高くなってしまうと、決壊して乱れた河流が元にもどることはない。そこで旧河道を捨てて、付近を流れている別の河川に接続して新しい河道をつくった。中国古代において黄河の流れを調節した治水技術である。黄河が歴代幾度も流れを変えてきたのは、このような経緯があったのだ。

それでは、たとえば決壊した黄河が淮水に流れ込んだ場合、この河は相変わらず淮水と呼ばれるのか、それとも黄河と改称されるのだろうか。ふたつの考え方が成立しそうだ。つまり地に準拠して考えれば、黄河が淮水に流れこんだのだから、これは相変わらず淮水だという考え方である。水に即して考えれば、淮水の河道を流れていてもこれは本来黄河の水だから、流れている河はあくまでも黄河であるとも言えよう。歴代、決壊して流れを変えた河川の名称を調べていくと、最初は地に即して呼ばれ、年月の経過とともに水に即して呼称されるようになっていくのが判る。一例を挙げれば、清の咸豊5(1855)年、黄河が北流して大清河に流れ込んで以降、しばらくは大清河と呼ばれたが、やがてそれは黄河と称されるようになった。地に即した名称から、流れている水に準拠した名称に変遷した好例である。

楚州区の旧市街

ふたたび淮安の散策にもどろう。

路線バスに乗って市の東南にある楚州区にむかう。楚州区の「楚」は、項羽が束ねた楚の国の名残りに違いない。バスは淮海北路から健康東路、そして裏運河と並走する翔宇中道、翔宇大道を通って楚州区の中心に突入していく。淮海北路の「淮海」とは、淮水のことだ。大河だから、誇張して海とよばれたのだろう。裏運河については、あとで触れたい。

▲周恩来夫妻とその家族、右端は養子の李鵬。1960年代の写真と思われる

翔宇道の「翔宇」は建国以来長く国務院総理を務め、建国の父毛沢東の片腕だった周恩来の変名である。周恩来の家系は代々浙江省の紹興に暮らし、祖父の代になって淮安に引っ越してきた。周恩来自身は天津の生まれだが、実家は淮安の楚州区にあった。人造湖のような恩来水上公園の畔に白亜の壮麗な周恩来記念館があり、駙馬巷の路地には旧居が残っている。

▲楚州区にある駙馬巷。周恩来旧居はこの路地のなかにある

バスは楚州区の中心地、漕運総督衙門前に着いた。この場合の「漕運」とは、江南の米穀(税糧や兵糧)を大運河で首都まで運んだ物流のことを指している。漕運総督衙門は、漕運を司った総督(転運使)が勤務した役所のことだ。淮安の楚州区は、かつて漕運の中心的な役割を果たしていた。衙門の正面には鎮淮楼が建ち、その門前の回廊には退職した老人たちが集まって中国将棋などに興じており、それを目当てに様々な屋台が店開きしている。鎮淮楼の「鎮淮」は、淮水の氾濫を鎮める、という意味であろう。淮水は大運河の漕運を担った河川だったが、同時に黄河とおなじ暴れ河でもあったのだ。

鎮淮楼から歩いて周恩来記念館にむかう。水上公園には出島が中心に向ってせり出し、そこに白亜の記念堂が南面している。建築物が南にむかって建つのは皇帝が棲んだ宮殿とおなじで、五行思想の古式に則った方位学の正統である。記念堂の奥につづく記念館の入り口には周恩来が愛用した高級乗用車の紅旗が展示してあり、内部にはパリ時代の周恩来や家族の写真などとともに功績を顕彰する展示が行われていた。

記念館をあとにして、三輪タクシーで駙馬巷の周恩来旧居を見にいく。駙馬巷の「駙馬」は皇帝の副車につける馬のことで、その仕事を司る官名「駙馬都尉」の略称でもある。このことから、駙馬巷には駙馬都尉の役宅があったことがわかる。周恩来の祖父も、それに匹敵する家柄だったのだろう。

楚州区の南郊外にある淮河と大運河の合流地点まで行って漕運の水路などを確認し、朝に来た道をふたたび路線バスに乗り、1時間かけて安宿に帰った。

南船北馬

市街図を眺めていて、大運河文化広場という名前を見つけた。黄河橋からバスで15分ほどのところに裏運河という水路があり、文化広場はその河畔にある。裏運河とは大運河の内側にある運河という意味で、簡単に言えば郊外を流れる大運河から市街に漕ぎ入れるための引き込み河川のことである。

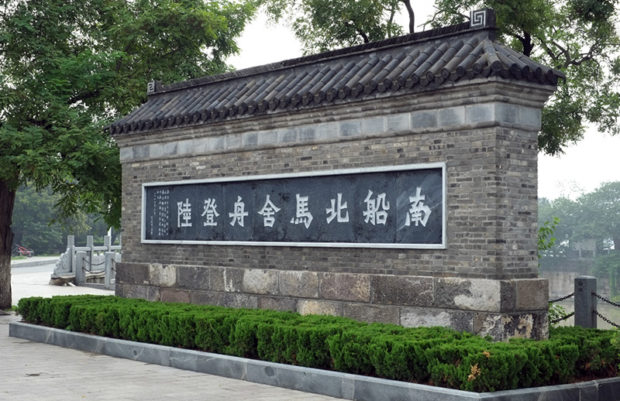

▲南船北馬の碑。付近には清江浦の石碼頭(桟橋)があり、古人はここで船から馬に乗り換えた

広場には漕運の歴史を物語風に刻したレリーフがあるだけで、その他に見るべきものはない。裏運河沿いの清江浦沿岸に運河博物館地区があり、その入り口に「南船北馬舎舟登陸」の碑が建っている。碑の裏側に刻された説明によれば、「明代の中葉に黄河の流れが淮水に合流すると、淮安より北の京杭大運河では水量が不足して航行に危険を来たし、船を曳くロープが切れて沈没する事故が多発した。 そのため糧米を運ぶ漕船と運河を警備する官船を除き、北を目指す旅行者はここ清江浦の石碼頭で船を舎てて上陸し、黄河を渡り王家営で車馬に乗り換え、陸路、京師(首都)へ通じる道を馬の背に乗って旅をつづけた」と記されている。北から南へむかう者はその反対の方法をとった。王家営は現在、王営鎮という名前の村として、廃黄河のすぐ北を流れる鹽河の南岸に現存している。京師へ通じる道はいま北京路という名前で淮安の南郊外から西郊外を北に貫通し、廃黄河を渡って鹽河に至るところまで延びている。

▲清江浦岸の路地。並木が濃い葉をつけ、真夏の陽射しを遮ってくれる

南船北馬とは、中国の南と北で異なる主要な交通手段のことを説明した言葉だ。古来、中国南部は河川が多いので旅人は船を多用し、河の少ない北部は山や平原を馬に乗って移動するのが常だった。また、そうした移動手段を使って頻繁に旅をする人のことをも指している。南船北馬の語源は、果たしてここ淮安にあったのだ。

◀淮安の庶民料理、梱肉と平橋豆腐は上品な薄味が好ましい

清江浦岸の小菜館で淮安の庶民料理を注文する。梱肉と平橋豆腐が市民に好まれているそうだ。梱肉の「梱」には紐で縛る意味があるので、豚のブロック肉をぐるぐる巻きにして塩漬けにしたものだろう。平橋豆腐は、賽の目に切った豆腐に芹、葱、キクラゲなどを加え、片栗粉でトロ味をつけてスープ仕立てにした料理だ。どちらも上品な薄味で、古都の食文化に相応しい逸品である。

廃黄河をたどる旅は淮安を終わり、次の目的地はちょっと道草を喰いながら東南の鹽城に向かう。長大な海岸線を持つ江蘇省は、古来、製塩で栄えた。鹽城はその中心である。江蘇の海岸地帯で造った海塩は鹽城に集められ、大運河や揚子江、廃黄河などを使って全国に送られた。鹽城に行けば、内陸水運を支えた揚子江、大運河、廃黄河、淮水、卞河などそれぞれの河川の有機的な関係性が見えてくるに違いない。

初出『NIKKEI GALLERY』102号の内容を加筆再構成

〔参考文献〕

宮崎市定「中国河川の史的考察」『アジア史論考』中巻(朝日新聞社、1976年)

星斌夫『大運河 中国の漕運』(近藤出版社、1971年)

同上『大運河発展史』(東洋文庫、1982年)