ここ2年ほど、中国に行くこと自体はどんどんと容易になっていた。日中間の直行便のフライトの種類が増え、昨年秋からは、ノービザで30日間滞在できるようにさえなった。それは、コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻が始まった頃の状況と比べれば、まるで夢のようであり、最近の日中関係の冷え込みを思うと皮肉に感じられるほどで、このチャンスを逃す手はないと、筆者も2年ほど前から年に2回ほど、中国を訪れるようになった。

だが喜んだのもつかの間、昨年末から日中関係が一気に悪化し、いよいよ運行を再開したばかりの日中フェリー、鑑真号が運行を停止。現在は、中国の航空会社が日本との直行便を大幅に減らすという事態に至っている。

長年北京に住む友人からさえ、先行きを不安視する声を聞くようになった。

このコラムでは、このような複雑な情況を背景に、かつて17年北京に滞在した筆者が、今度は「旅先としての中国」で目にした風景や現象などを、不定期でご紹介していきたい。もっとも、いつまで続けられるかは日中関係次第であり、今はただ、高いものは片道50万円以上に達している東京―北京便の航空券の値段が、手の届く範囲に戻ってくることを祈るばかりだ。

胡同のデザインがバージョンアップ

2年ほど前、ほぼ5年ぶりに北京を再訪した時、なじみ深い東城区の胡同地区を歩いていた筆者は、はっとして立ち止まった。胡同、つまり昔ながらの北京の横丁の入口には、たいてい胡同の名が目立つように記されているが、その胡同では「史家胡同」という名が、それまでにない大胆なデザインで表記されていたのだ。かつて歴史上の著名人が数多く住み、今は博物館もある有名な胡同だからでもあるのだろうが、地名を記す文字は直接壁に貼られており、その字体も凝っている。その近くのブティック街のようになった一帯の店舗に貼られている住所表記のプレートも、センスが感じられるレトロ調のものに変わっていた。

それらを見て、ブリキの細長い板に書かれた昔ながらの標識に愛着がある筆者は、一抹の寂しさも覚えずにはいられなかった。実際のところ、そのような感傷を抱くのは外国人だけではない。昔ながらの地名プレートは、中国でも近年、レトロ好きやアンティーク物のファンの間で人気がある。

だが結局のところ、そんな物好きは、北京全体で言えば、やはりごく一部の人々だ。今の街の風景はやはり、今の北京を担う人々のセンスに合わせてバージョンアップされたものなのだろう。流行に敏感なブティック街のような場所では、とりわけそうあるべきなのだ。今の北京ではカフェやレストランの内装などもどんどんと洗練されてきているのだから。

北京文化が可愛いグッズに

北京で入った土産物店の多くで筆者はしばしば、以前よりあか抜けていてユニークなデザインの品が増えていることに気づいた。種類も多様で、実用性を取り入れるなど、消費者の心をくすぐるよう工夫されている。観光客が集まる什刹海の一帯でも、清代の郵便局址を利用した店で、郵便や古い時代の北京にまつわるユニークなグッズがあれこれと売られていた。

まだ北京に住んでいた十数年前、日本の友人や親戚を呼ぶと、彼らは現地の土産物のデザインや品質に満足できないのか、欧米資本の喫茶店が北京限定商品として販売しているカップや、日本にもあるお菓子の中国版などばかりを買うので、残念な気持ちになったものだった。今、同じ友人や親せきが再訪したなら、どんな反応を示すだろうか。

そもそも、土産物関係で言えば、1990年代から際立ってデザインや品質の優れた商品を売り出していたのは、北京の故宮博物院だった。かつてその関連商品部門で絵葉書などを制作していたという友人は、今も北京の美術界で大活躍している。

故宮グッズの圧倒的な地位は現在も揺るいでいないようだが、故宮とはある意味で対極にある北京の庶民文化をめぐるあれこれも、今は洗練されたおしゃれなデザインで商品化されるようになっている。

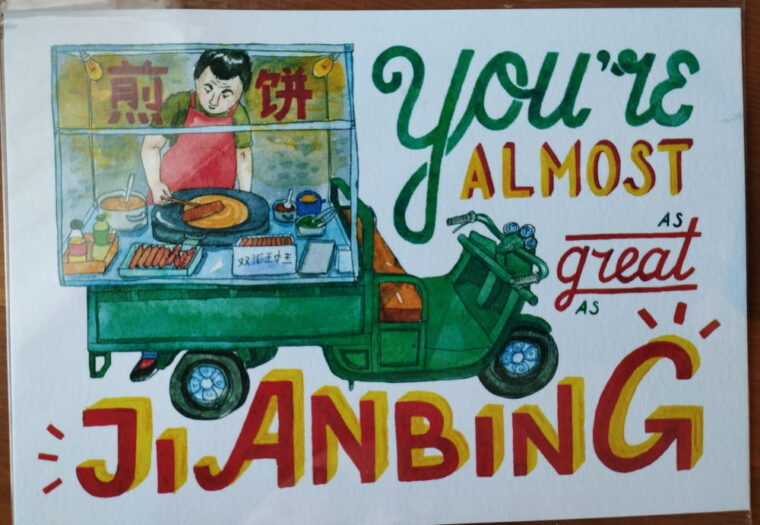

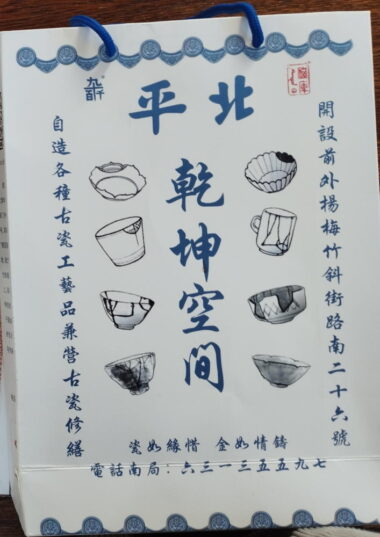

そんな印象を確固なものにしてくれたのが、前門近くの楊梅竹斜街にある「乾坤空間」と呼ばれるギャラリー的な土産物店だ。アート的にもデザイン的にも、独特のセンスが光った品が並んだハイクラスの土産物店で、北京の伝統文化や胡同に興味のある者の心をくすぐる品が数多く並んでいた。

商品に描かれているイラストを手掛けている人気アーティストの中には、長年北京に住む日本人の消しゴム版画作家、丁未堂さんや、ロシア・シベリア出身のイラストレーターリューバ(LIUBA)さんなども名を連ね、国際色豊かだ。北京文化に深く分け入った二人の、外国人ならではのユニークな視点が生かされたユーモアと温もりに溢れる作品は、中国の観光客の心にも響くのだろう。二人の作品を生かしたグッズの人気はとても高いという。

南鑼鼓巷などと比べると、昔ながらの観光地という感じがする前門だが、この乾坤空間がある楊梅竹斜街などを中心に、近年は胡同文化をクリエイティブに生かす場としても注目されつつある。伝統的な文化をそのまま押し出すのではなく、新たなセンスで切り取って人々に示す場となっているのだ。

胡同とツーリズムの結合

そもそも胡同といえば、かつては四合院の敷地全体を利用できる富豪と、四合院を長屋のように区切って住まう庶民が雑居する場だった。実際には中国人以上に外国人観光客に人気があったが、外国人向けのしゃれたホテルなどは少なく、たとえあっても四合院を丸ごと利用したような、体験型ホテルが中心だった。

だが近年の前門などは、小型のホテルのような形式の、外国人観光客も宿泊可能な宿泊施設が目立つようになっている。そういったホテルは、タクシーを使いづらいなどの欠点も抱えがちだが、前門や王府井などの観光地が近く、周りに飲食店が集まっているなど、長所も多い。実際、筆者もその後3か所ほど宿泊してみたが、部屋によっては窓からの見晴らしが悪い点、そしてタクシーがホテルのある細い路地に入ることを嫌がる点以外に、格別に困ることはなく、スタッフのサービスも行き届いていた。

前世紀には外国人には見せられない、恥ずべき場所とされた胡同も、数十年を経た現在はホテルや土産物店の形で積極的かつ大々的に外国人を受け入れている。だが胡同に住む庶民の生活自体は、観察する限り、そこまで大きく変わっているようには見えない。時代によって物の見方はがらりと変わるという、いい例だろう。

胡同のホテルの中には、間取りなどから、昔は「招待所」と呼ばれる、外国人は基本的に泊まれない簡易宿泊施設だったことが感じられるものもあったが、外観は周囲の環境との調和に気をつけたり、敢えて少しモダンさを取り入れたりして、整えられていた。

土産物にせよホテルにせよ、こういった変化からは、胡同文化の様々な要素と観光業が、新たな商機を生かす機敏さやモダンなデザインを介しつつ、以前にもまして複合的に結びつき、発展し始めていることが感じられた。

そもそも、21世紀に入ってからの中国では、海外の優れたデザインを吸収しようという動きが活発で、プロダクト・デザインでは深澤直人氏、グラフィック・デザインでは原研哉氏、建築デザインでは青山周平氏など、さまざまな日本人デザイナーが人気を博してきた。関連する書籍なども数多く出版され、時には筆者までがデザイナーにインタビューをしたり、デザイン関連の文章の翻訳を手掛けることになったほどだ。

多くの人の目にとまり、話題になりやすいこともあるのか、とくに勢いがあったのは建築関係だ。都市計画に対する関心も高く、北京を南北に貫く中軸線など、街全体を覆う景観がダイナミックに意識されていた。

当時は観光客の増加に備え、デザイナーズ・ホテルやレストランも次々と登場した。デザインの求める水準に施工技術が追い付かず、デザイナーが不満を漏らしているケースも多々あったが、つねに圧倒的な量がもたらす迫力が質に先行していたので、ひずみこそ多かったが、新しい話題には事欠かなかった。

一方、現在の北京では、経済の停滞にも拘らず、さまざまなデザインの成熟度や普及度は以前にも増して感じられる。2019年に開港した大興空港がザハ・ハディド氏の設計であることが象徴するように、デザイン界が外国の著名デザイナーにリードされる形は変わらないとしても、良質のデザインを求める動きは裾野を広げており、食品のパッケージなどにも及んでいた。滞在中に筆者が目にした食品の中には、デザインが凝り過ぎているために、手に取ってつぶさに観察するまで一体何の商品なのか分からないものさえあったほどだ。まさに「過ぎたるは及ばざるがごとし」だが、それぞれの商品に固有のデザインのフォーマットさえ変えようとする大胆さからは、頼もしさも感じた。

ここ数年、北京や中国の文化環境が、コロナ禍やウクライナ侵攻の影響などで決して開かれる方向には向かっていなかったことを思えば、これらはやはり過去に蓄積されたものが熟成し、より敏活に応用されるようになった結果なのだろう。

伝統的な空間利用の復活

現地の友人の話などを参考にすると、かの新型コロナの流行は街全体の景観にも大きな影響を与えたようだ。当時、胡同地区の店で営業が可能だったのは、南北に延びる「街巷(ジエシアン)」沿いの店だけだった。なぜなら、感染防止のため、胡同の入り口で住民は出入りをチェックされ、住民以外の観光客や買い物客などは自由に胡同に入れなかったからだ。その結果、胡同沿いの多くの店は営業ができなくなり、廃業を迫られたのだった。

南北に延びる「街巷」の一つ、南鑼鼓巷からは東西にいくつもの胡同が延びているが、実際にそれらの胡同に入ってみると、聞いていた通り、以前見られた店舗のほとんどが消えていた。

だがその空白を埋めるかのように、観光地としてここ20年ほど人気を集めてきた南鑼鼓巷の一帯には、とても奥が深いフードコートや大通りから直接奥に延びる飲食店街ができていた。いくら売り場が奥に延びようと、入り口が南鑼鼓巷や大通りにある限りは、営業は可能だったはずだ。「ウナギの寝床式」商業空間は、コロナ禍のような特殊な災難を生き抜くためのヒントを提示しているように見えた。

ちなみに、胡同が商店街化することについて、かつて住民の間では複雑な感情があった。胡同の多くを占めるのは公房、つまりかつて公的機関が人々に割り当てた住居だ。その多くは今も分配された本人やその家族たちによって所有されているが、そもそも分配当時、住居の場所は空きがあるかどうかでランダムに決められた。つまり胡同沿いにあろうと、胡同から離れた場所にあろうと、それは運しだい、状況次第だった。

だが、胡同が観光地化すると、胡同沿いに部屋を持つ者は、自分の住居を店舗へと改造し、テナントへと貸し出すなどして、かなりの副収入を手にするようになった。つまり、もとはランダムに決められた住居の位置によって、住民の経済条件に格差が生まれたことになる。その結果、幸運にありつけない者は、不公平感や不満を抱くようになった。やがて政府は胡同内で店を出せる範囲を制限するが、格差があること自体は変わらなかった。

そんな状況が変わった転機が今回のコロナ禍だった、店舗が営業できるのは「街」側だけとなったからだ。

そもそも清代までの胡同では、店舗は「街」や「巷」に集中し、東西に延びる胡同で店が開かれることはほとんどなかったといわれている。「街」や「巷」側だけに店舗があるというのが伝統なら、たとえ格差は依然としてあっても、住民は納得しやすい。奇しくもコロナ禍が住人たちの間の不公平感を鎮め、伝統的な商空間と住空間の境界を取り戻させたことになる。

旧国営商店にもネオン

ここ数年、中国の経済発展は明らかに減速している。市井の人に話を聞いても、「景気はとても悪い」という意見が目立つ。景気の悪化に対しては、当局も対策を講じていないわけではない。例えば新型コロナの流行後、外食産業などの衰退に歯止めをかけるため、当局はナイトライフの振興に力をいれるようになったという。確かに北京滞在中、夜の繁華街を歩いてみると、景気の悪さのわりには通りの電飾が明るく感じられた。コロナ禍の影響を振り払おうとするかのように、夜も営業する店が目立っていたのだ。

そんな中、筆者の印象に強く残ったのは、「地佰(ディーバイ)」の名で北京っ子たちに親しまれてきた1952年開業の地安門百貨店の変貌ぶりだ。

この百貨店では2013年からずっと、改修工事が行われていた。それは北京を南北に走る中軸線の景観を整えるため、5階建てだった建物の上層部を削って2階建てへ改修するという異例の工事だった。それが2022年末に「新地佰」として新装開店したということなので、いざ訪れてみると、入り口がだいぶ立体的になり、全体の印象もぐっとモダンになっていた。ネオンが光る階段を降りると、地下には飲食店が集まっていて、夜9時まで営業しているという。それはかつての、いかにも元国営商店らしい地味さとお堅さが目だっていた「地佰」を知る者には、目をこすりたくなるほどの大変化だった。

だが正直なところ、地佰の新装開店のタイミングは、決して良かったとはいえない。なぜなら中国では今、世界の先頭を切るように、ネットショッピングが主流化しているので、大型のショッピングモールの多くが、中に入ってみるとガラガラなのだ。十年ほど前までは北京市民の人気の買い物スポットだった西単のデパート群も、そして大興空港の開業に合わせるように開店したという馬連道の大型商業施設も、その広さの割に客がまばらなのがとても印象的だった。現在の北京においては、リアル店舗で賑わいが見られるのは飲食店や土産物店などに限られるようだ。その影響で、新地佰も飲食関係に重点を置いたテナント経営をしていた。

滞在が終わりに近づいた頃、筆者は数年ぶりに会う北京の旧友たちとレストランでおしゃべりを交わしながら、つくづく感じた。いくらデザインが洗練され、さまざまなシステムが合理化され、運送業やEコマースやオンラインで交流する仕組みが発達しても、やはり友人と集うのは、実際に会って食事などをしながら、というのが幸福感をもたらすし、まさにその営みが今は街の賑わいを支えている。この習慣だけはいつまでも変わって欲しくないものだ、と。

同時に、友人たちの装いを見て改めて舌を巻いた。彼女たちの着ている服のデザインが、彼女たちと出会った21世紀初頭と比べると、ずいぶん洗練されたものとなっていたからだった。