中華人民共和国の建国は本来、連合政府を母体とする新民主主義を本旨とし、決して社会主義をそのイデオロギーとするものではなかった。毛沢東は建国後から1950年代の後半にかけて連合政府と新民主主義を反古にし、公私合営や三面紅旗(社会主義建設の総路線、大躍進、人民公社)路線で急進的な社会主義的「改造」をごり押ししてゆく。

社会主義への移行を急いだ毛沢東は1956年4月、中共中央政治局拡大会議で「十大関係論」と題する演説を行い、そのなかで必ずしも中共に忠誠を誓わない党外民主人士に「自由」な発言を促した。それを受けて、中央宣伝部長の陸定一が「百花斉放 百家争鳴」のスローガンを掲げて闊達な言論を誘導し、これに呼応して多数のインテリが中共統治下における政治改革の意見を具申した。「百花斉放 百家争鳴」の政治運動のなかでいったんは言論の自由が容認されたかに見えたが、中共のコードを逸脱した「自由な言論」の噴出に恐怖した毛は、その後、党中央を批判した大半の民主人士を粛清してゆく。いわゆる反右派闘争である。これによって政敵や異端分子を排除した毛沢東は支配体制を固め、その社会主義的「改造」の勢いは急進化し、反右派闘争の政治闘争で有能な人材が失われ、3年連続の自然災害やソ連の対中援助打ち切りで国民経済は疲弊し、1959年ころから工業、農業は崩壊の危機に瀕してゆく。

大躍進期における産業分野への増産達成ノルマに対して全国各地からの「成果」報告は水増しの虚偽に満ち、工業では増産追求にともない設備が疲労し、維持管理などを怠った結果、機械は摩耗、破損して製品の品質に悪影響をもたらした。その報いとして工業生産は低迷し、1960年には前年につづいてさらに9%減少する。農業では、1959年、穀類の生産が前年比3000万トン減って15%落ち込み、翌1960年にも2650万トン(16%)減少し、綿糸や綿布も30%近い減産になった。食品分野では砂糖が60%の減産となり、生活が逼迫した。この混乱のなかで、農村部を中心に全国で少なくとも2000万人以上が餓死し、「河南省商城県では夫が妻を、叔母が姪を喰らうという食人事件が2件発生」〔顧准『顧准日記』(経済日報社、1997年)58頁〕した。

中共による「革命輸出」の時代

1950年代から1970年代にかけて、中国は東南アジアを中心とする周辺諸国に「革命輸出」を実施した。これは対象国の共産党や地下の反政府組織に資金や人員、中国共産党イデオロギーを注入し、相手国の政権の転覆や中共に都合のよい外交環境をつくりだすことを目的としたものである。堀田善衛は1962年秋、コロンボで開催されたA・A(アジア・アフリカ)作家会議の書記局会議に出席し、「インドネシアの左翼というものが、まるで中国のエージェントのように振る舞った」と、その親中共的な態度に驚いている。これは中共の「革命輸出」のひとつの「成果」と言えよう。1990年代に外交関係を修復するまで、インドネシアやシンガポールなどの東南アジア各国にイデオロギー面で対中脅威論が存在しつづけたのはこのためだ。

日本共産党書記長の宮本顕治は中国で文化大革命という名の権力闘争が勃発する直前の1966年3月に訪中し、毛沢東から日本における武装闘争、ソ連修正主義との闘争を求められ、宮本がこれを拒否したことで日中両共産党の関係は悪化した。両党間の相互往来が途絶えたあとに生まれた親中共派の日共山口左派やその支配下にあった劇団「歯車座」が中国の革命輸出を受け入れ、同山口左派の機関誌とされる『長周新聞』で中共イデオロギーを鼓吹し、劇団「歯車座」はその演目に中国の革命現代京劇「白毛女」などを取り入れて毛沢東思想を宣伝し、親中共運動を展開した。民間の日中友好運動も、部分的にこの影響を受けたことは言うまでもない。

日共山口左派はその名称が示すとおり日本共産党山口県委員会(左派)と同義で主に西日本地域でその勢力を伸張し、北九州市の北九州大学(現:北九州市立大学)などでは山口左派の活動家がオルグなどを進めたが目覚ましい成果をあげることはできなかった。こうした中共の革命輸出に使われたのが国境を越える電波を媒介にしたラジオペキンであり、中共イデオロギーのプロパガンダ雑誌『北京週報』、『人民中国』、『中国画報』などで、それらの報道は1950年代から1970年代を通じて「左」の影響を濃厚に受けた内容に終始した。

風暴の十年から調整政策への転換──国際放送の改革

経済の混乱を収拾するため、1959 年4月、第二回全国人民代表大会で毛沢東に代わり国家主席の地位についていた劉少奇や鄧小平らの手で人民公社の規模縮小、自留地で生産した農作物や鶏卵、加工食品、服飾品などの自由販売、公共食堂の廃止などが実施に移された。1961年1月、中共第八回九中全会で、経済を「調整、鞏固(強固)、充実、提高(向上)」させるいわゆる「八字方針」が打ち出され、大躍進以来つづいてきた急進的な増産追求、高ノルマの押し付けなど間違った政策の撤回を決議した。

しかし、三面紅旗路線が中国の国情にかなっているという中共の認識を完全に改めるまでにはいかなかった。1962年1月、それでも中共が中央工作会議(七千人大会)を開催し、大躍進など党の誤った政策を総括して国民に経済調整政策が必要なことを訴えたのは不幸中の幸いだった。この調整政策により、毛沢東が文化大革命を発動するまでの数年間、経済はいくぶん持ち直して小康状態を保った。

1950年代後期、中国では国内放送の分野にとどまらず国際放送も急進化した社会主義的「改造」の影響を受けて、いわゆる「共産風」が強く吹き荒れる。ラジオペキンもその番組内容が左傾し、主要な聴取者に正面から向き合わない傾向が助長されていた。国際放送の特殊性を顧みずに国内放送の手法を盲目的に模倣し、形式主義に陥り、砂を噛むような内容の放送を前面に押し出し、圧倒的多数の聴取者の反感を買ってゆく。

1950年代末から60年代初にかけての放送は、それが国際放送であっても国内で展開された「社会主義建設の総路線」、「大躍進」、「人民公社」のいわゆる三面紅旗の政治イデオロギーから逸脱することは許されず、放送内容の改善にはおのずと限界がみられた。そのひとつの顕著な例が「階級闘争の重要性」で、番組のなかにまで「決して階級闘争を忘れるな」などの極度に左傾した急進的なスローガンの吶喊を払拭できなかったことだ。この問題は60年代中期以降に中国社会で猖獗をきわめた文化大革命のなかで、ふたたび激しく繰り返されることになる。

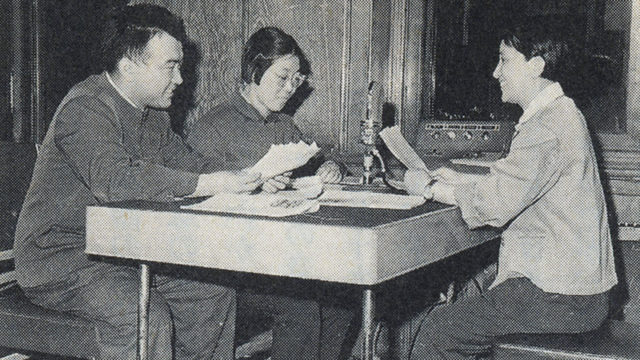

この時期、毛沢東や劉少奇らの最高指導者も国際放送の改善に言及している。毛は1955年、「世界に我々の社会主義の放送電波をとどける」ことを指示し、翌年には劉少奇が各国人民に中国を正確に知らせるために対外放送の送信能力を高め、もっとも強力な電波を発射できる送信設備を国際放送に使うべきだ、と発言している。劉も対外放送と国内放送はその対象とする聴取者が異なるので番組制作をわけて考え、対外放送に従事する局員のレベルを高め、あわせて外国人の招聘(中国でいわゆる「専家」と称される外籍工作人員)を促すよう求めている。当時、中国のマスコミや出版部門(『人民中国』、『北京週報』、『人民画報』のいわゆる三誌、そして新華社やマルクス、エンゲルス、レーニン、毛沢東などの著作を中国語や外国語に翻訳・出版した編訳局など)にはすでに戦後も中国に残留した日本人ら幾多の外国人が勤務していたが、彼らを「専家」として正式に対外プロパガンダの業務に組み入れていったのは、劉少奇のこの発言がきっかけになったものと思われる。

具体的な局面については国際局のニュース報道で、積極的な改善がなされた。1961年3月、中央廣播事業局の局長職にあった梅益はモスクワ放送や米国ABC、VOA(Voice of America)、日本のNHKなどが流す国際放送のニュースを比較検討し、ラジオペキンがかかえる問題点を検討・整理している。それによれば、報道領域の幅が狭い、ニュースの量が少ない、時事性が薄い、1本ごとのニュースが長すぎるなどの問題が国際放送の宣伝性を損ない、聴取者への浸透力を弱めていると指摘されている。こうした状況を是正するために梅益は「対外放送の番組制作方針について」、あるいは「対外放送業務における思想問題」などの談話で、国際放送はポイントを突いたニュース報道を重視し、世界に誇ることのできる番組をつくり、またニュースの文体や編集、ニュース原稿執筆者の政策理解などを深めなければならないとして現状の改善を求めた。梅益が指摘したポイントを突くニュース報道とは、対外放送を国内放送と同一視して一般化することなく、外国の聴取者に受け入れられやすい内容に編集する、ということである。聴取者の傾向を無視し、声高に革命を呼号してばかりいては外国のリスナーが逃げてしまう、という危機感を抱いていたのだろう。中国の国内情勢をマイクの前でただ抽象的に語るのではなく、具体的な事実にもとづき、広く、多面的に伝え、建国後における中国人の新生活、新たな精神世界、そして新しく生まれた社会関係などを通じて聴取者に大きく変貌した中国の姿を報道することを求めた。梅益はこれらの談話のなかで国際放送の仕事を一本の樹にたとえ、そこには太い幹もあれば、たわわに茂る葉っぱもなければならない、と語っている。

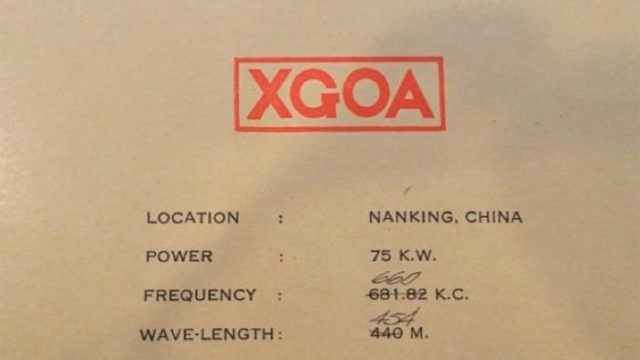

国際放送の送信電波の強化については、アイゼンハワー政権下で1953年に設立され、1999年に国務省に統合されたた米国広報文化交流局( United States Information Agency =USIA)が1958年3月22日のレポートで「共産中国は対外ラジオ放送を使ったプロパガンダを強化し、放送時間は20倍に増えている」ことを明らかにし、さらに同年10月には「ラテン・アメリカ地域に対する放送時間が倍増し、アラブ諸国向けは17倍になっている」と報告した。また1960年には『インターナショナル・ヘラルド・トリビューン』紙(International Herald Tribune)が、「ラジオペキンの短波は北部、東部、および中部アフリカ地域でもっとも強力であり、山奥や辺鄙な村でもはっきりと受信できる」と伝えている。フランスの『AFP』(Agence France-Presse)も同年10月19日の報道で「人民中国は対外放送で世界第3位になった。昼でも夜でもスイッチを入れて周波数を合わせれば、すぐにラジオペキンを聴くことができる」と配信した。

ラジオペキンの放送出力の強力なことについては時期が十数年あとのことになるが、スペインへの移住を前にして横浜から貨物船でオランダのロッテルダムに向かった堀田善衛がアフリカ東海岸のソマリア沖を航行中の1977年6月10日、日記に「ラジオは全部アラブ語の歌。VOAもBBCもうまく入らない。ただ北京放送はいまだに入る」とその強靭な電波の威力を証言している。

周恩来、廖承志が日本語放送の改革に尽力

日本語放送の改革は国際局のなかでトップを切って1961年にはじまっている。1960年8月、対日窓口の重鎮だった廖承志(本連載第3回『ラジオペキンの成立──中華人民共和国建国の前後』を参照)が日本語放送に存在する「左」の問題を批判し、それを是正して広範な聴取者の要求にあわせるよう指示した。

翌年12月には国務院(日本の内閣に相当)外事辧公室からラジオペキンのアジア部と日語組に対して、周恩来(総理)の対外放送に対する改善意見が伝えられる。周恩来はその前に日本共産党機関紙『赤旗』の訪中代表団と接見し、その席で対日放送についての感想を求めたのだ。周は『赤旗』代表団との会見で得た日本語放送に対するイメージを整理し、対日宣伝が生硬で、とくに日本語放送の内容が「左」の影響を受けていることを知らされ、放送内容を日本の現状に合わせ、圧倒的多数の聴取者が受け入れることのできるような番組に改善するよう国務院外事辧公室を通じてアジア部と日語組に求めてきた。日本の左翼勢力だけではなく中間聴取層にも受け入れられるような番組をつくり、そのための調査研究を進めるよう指示している。国際放送の改革がまず日語組からはじまった背景には、日本語放送における「共産風」が強かったこと、そして中国当局がプロパガンダの対象としての日本を重視していたことが伺われよう。

周恩来と廖承志の対日放送に対する批判は、他の言語組の放送でも対象国のいわゆる急進的な左派勢力だけに的をしぼって番組つくりを進めていた傾向をえぐり出した。周恩来が対日放送を批判する際に用いた「中間聴取層」という言葉は左傾した宣伝放送を正常な軌道に戻すことを促し、その後のラジオペキンの聴取者を増やし、番組制作時における題材の選択に柔軟性を持たせ、聴取者の要求にあった番組つくりを進めることに寄与した。

周・廖両指導者の批判を重く受け止めた日語組はさっそく日本の聴取者傾向の調査を開始し、番組内容に対するリスナーの好み、聴取パターンなどの理解につとめ、徐々に臨場感に満ちた録音報道や番組内容に適したBGMの選択、さらには聴取者からの要望が多い放送劇や小説の朗読時間を増やしてゆく。日語組はさらに、「友好の隣邦——中国」というテーマで日本から作文を募集し、聴取者との交流を進めた。この募集には日本から300編以上の応募があり、日語組の番組改善の試みは成功した。以後、作文募集活動は国際局の各言語組で定例化されてゆくことになる。

三年連続の経済困難期

中国現代史では1959年から1961年にかけての3年間を「三年連続の経済困難期」と規定している。そして1978年まではその原因を「三年連続の自然災害」に帰していた。ところが最近の中国内外における研究でその期間には例年発生してきた災害を上まわるような深刻な事態は存在しなかったことがわかってきている。

各種の研究によれば、この期間、中国経済に与えた打撃は人災によるものが「主」で、中共史観で主張されるような自然災害はあくまでも「従」であったとされる。ここで言う人災とは大躍進政策をはじめ人民公社化運動、反「右派」闘争などの誤った経済、政治政策、権力闘争などを指している。政策の失敗がもたらした農作物の減産を農民に対する高ノルマ(国家への上納)で乗り切ろうとしたため、農村を中心に深刻な食糧不足を引き起こした。三年連続の経済困難が「七分の人災、三分の天災」といわれる所以だ。

中共中央党史研究室が編纂した『中国共産党歴史』第二巻によれば、食糧不足は人民生活と人口変動に深刻な影響をもたらし、穀物、油、野菜などの欠乏で人民は健康被害を受け、生命の危険に瀕した。栄養失調による浮腫(むくみ)や肝炎、婦人病が蔓延し、1960年における中国の総人口は前年比1000万人前後減少している。これは逆に見れば、この統計数字からだけ見ても1000万人規模の餓死者が出た(実際には、2000万人とも3000万人ともいわれる)ことを表していよう。

思想家、経済学者で1959年10月から翌年1月まで3ヵ月間河南省信陽市商城県に下放(労働改造)して人民公社の労働監督に従事した顧准は、多くの医者が中共を恐れて栄養失調から引き起こされる浮腫(むくみ)の本当の原因を糊塗しようとした状況のなかで、「もしもそれを餓死だと診断できる医師がいるとすれば、《右派》あるいは《右傾機会主義者》にちがいない」と反右派闘争、人民公社運動、そしてそれにつづく農業生産の大幅な落ち込みを痛烈に皮肉っている(同上『顧准日記』59頁)。

この時期における北京の都市生活については、陳真『柳絮降る北京より──マイクとともに歩んだ半世紀』(東方書店)に貴重な証言がある。陳真(本連載第3回「ラジオペキンの成立──中華人民共和国建国の前後」を参照)は北平新華廣播電台が開局した直前、16歳で入局した。三年連続経済困難期の苦しい食生活について、次のように回想している。

──北京の古い街路樹には「楡樹」(ニレ)やニセアカシアともよばれる「槐樹」(エンジュ)が多い。放送ビルから社宅に向かう並木道もエンジュとスズカケが涼しい木陰をつくる。ニレは、白い花を咲かせたあとに小さな丸い扁平な莢(さや)をつける。「楡銭児」と呼ばれ、小麦粉を混ぜて蒸す「楡銭児餻」という手づくりの菓子は、季節の風味のひとつになっている。しかし、スズカケやポプラの葉は食べられない。

その葉をわたしたちは食べたことがある──

陳真は苦しかった困難な時代の描写ほど、美しく回想している。辛かった想い出を読者には押しつけたくない、という配慮であろう。

──まず食物の配給量がどんどん削られ、顔がうつるような薄い粟粥が一食に半膳という日がつづいた。そのうち雑穀もしだいに姿を消しはじめた。

配給量は、ひとりひとり定められる。自己申告をし、各セクション(ラジオペキン)のスタッフ全員が討論した結果をみて党支部が決定する。頭脳労働の場合、男性は規定量三十斤、女性は二十八斤。一斤は五百グラムである。わたしは小食なので、毎月二十斤に決まった。今でなら、女ひとりそれで十分だと考えるかもしれないが、ほとんど副食がなく、主食だけで空腹をしのいでいた当時ではとても足りなかった。

食糧切符は「糧票」(筆者(中村)注:上述した配給量の割当量に従って交付される食糧切符。これがないと主食にする穀物を購入できなかった。戦後日本に存在した外食券のようなもの)と呼ばれ、命の次に大事だった──

やがて配給の穀物も欠配し、樹木の葉や野草などを代用食糧に充てざるを得ない状況になる。陳真の回想はつづく。

──やがて食糧不足はもっと深刻になり、「糧票」だけでは(局員)食堂で食べさせてもらえなくなった。早朝五時前に起き出して、職場の同僚数十人といっしょにリヤカーを引いて街へ出る。左右の並木をキョロキョロ見るが、どれもこれも葉という葉はむしりとられて丸裸である。

だが先頭に立つ方さんの足どりは自信に満ちている。前日に下見をすませて、穴場を見つけてあるというのだ。

三十分も歩いただろうか。穴場にたどりついた。大通りからちょっと引っ込んだところに、まだまだ葉の生い茂っている木が何本もあった。幹にとりついてゆさぶったが、緑の葉はしっかりしていて、なかなか落ちてくれない。

やにわに方さんが木に登りだした。動作は緩慢だが、着実に足を踏みしめて登っていき、枝から葉を叩き落とす。わたしたちはその木の葉を集めて麻袋に入れ、リヤカーに積む──

上に出てきた「方さん」とは、1970年代に日語組長を務めた方宜氏のことだ。1979年の6月のある午後、筆者の留学先だった北京語言学院(現:北京語言大学)の寄宿舎「学十楼」の居室にふらっと現れ、だれかラジオペキンで働いてくれる日本人留学生を紹介してくれないか、という。その出会いがきっかけになり、同年8月から筆者は中国廣播事業局の国際放送で働くことになり、その後の4年間を北京市西城区復興門外にあったロシア式尖塔の美しい廣播大厦(放送ビル)3階の日語組ですごした。そこで、すでにこの連載に何度も登場してきた陳真や李順然、張紀明ら日語組や国際局の同志たちと面識を得ることになる。語言学院にやってきた方宜氏が寄宿舎の筆者の部屋をたずねてきたのは、まったくの偶然だった。

陳真の回想はさらに進む。

──食事に出されるものが曲がりなりにも雑穀の粥であったのが、今では私たちの集めてきた木の葉とイモの茎を粉にし、醗酵させてつくったという真っ黒の蒸しパンのようなものに代わった。ツヤツヤ黒光りしていて一見おいしそうに見えるが、口に入れるといがらっぽい。なんとも形容しがたい味で、はじめのうちは呑みこむのに相当苦労した。

全員栄養失調でむくみが来ていた。はじめのうちは物珍しく、ズボンの裾をめくって脛を出し、だれのむくみが一番ひどいか、指で押して窪みをつくっては比べあったりしていたが、それにも飽きてきた──

中国の「三年連続の経済困難」は1963年ころから、徐々に改善にむかった。経済調整政策で農業生産が回復してきたからだ。食糧事情も徐々に良くなり、ラジオペキンの食堂のテーブルにもタマゴや肉、野菜が少しずつ並ぶようになった。陳真は苦しかった時期の終わりを、ふたたび美麗な回想で締めくくってゆく。

──六三年の晩春、わたしは久しぶりに北京の街なかを、雪のように舞う柳絮を見た。柳絮は、軽やかに舞いながら胡同の塀の下などに吹きだまりをつくり、ときにはまんまるい球になって転がってゆく。考えてみると、三年の困難の時期には、わたしの大好きな柳絮さえ飛ばなかったのだ──

左傾への回帰──調整政策から文革まで

劉少奇や鄧小平らによる経済調整政策が緒について農工業が回復してくると、中国社会も徐々に安定を取りもどしていった。国際放送はそのプロパガンダの対象である圧倒的多数の聴取者にきちんと照準を合わせ、番組も中国国内情勢の紹介や反帝国主義、反植民地主義、民族独立を主張する内容が確立され、世界規模で吹き荒れたマルキシズムの風を奇貨として聴取者の数を増やしていった。1964年11月10には日本記者会議副議長で毎日新聞労組委員長だった浅海一男(日本軍が南京攻略時に「百人切り」を行ったとする記事を捏造したとされる人物)を団長とする「北京放送を聞く会」代表団一行10人が訪中し、18日、全国人民代表大会の郭沫若副委員長が接見している。これが、日本のラジオペキン聴取者が中国を訪れた最初だった。

ラジオペキンが世界140カ国の聴取者から受け取ったお便りは1963年から増えつづけ、1964年には国際局全体で28.6万通に達している。1965年、国際局が送出する電波は中国語とその方言も含め27言語を数え、放送時間も100時間を突破した。しかし、1950年代末からラジオペキンにはびこったいわゆる「左」の影響を完全に払拭することは叶わず、番組では相変わらず「決して階級闘争を忘れるな」などのスローガンが維持され、このような「左傾」した放送は毛沢東が発動した権力闘争としての文化大革命のなかでふたたび猛威をふるうことになる。

〔主要参考文献〕

国家統計局編『中国統計年鑑 1983』(中国経済出版社、1983年)

国家統計局国民経済綜合統計司編『新中国五十年統計資料滙編』(中国統計出版社、1999年)

国家統計局人口與就業統計司編『中国人口統計年鑑』第一巻(1923—1976)〔中国統計出版社、1998年〕

国家新聞出版廣播電映電視総局『中国廣播電視編年史』(征求意見稿)

顧准『顧准日記』(経済日報社、1997年)

中共中央党史研究室『中国共産党歴史』第二巻上(中央党史出版社、2011年)

趙玉明主編『中国廣播電視通史』(中国廣播影視出版社、2014年)

穆梓著「譲世界都能聴到我們的声音」、張振華主編『声音伝遍全世界──中国国際廣播電

台的故事』(中国廣播電台出版社、2000年)

李順然著「周恩来総理対日語廣播的関懐和指導」、張振華主編『声音伝遍全世界──中国国際廣播電台的故事』(中国廣播電台出版社、2000年)

久保亨『社会主義への挑戦』(岩波文庫、2011年)

周鯨文著、池田篤紀訳『風暴十年』(時事通信社、1959年)

田中恭子「アジア太平洋地域秩序と中国」、田中恭子編『現代中国の構造変動 国際関係──アジア太平洋の地域秩序』(東京大学出版会、2001年)

陳真『柳絮降る北京より──マイクとともに歩んだ半世紀』(東方書店、2001年)

堀田善衛『航西日誌』(筑摩書房、1978年)

本田善彦『中国首脳通訳のみた外交秘録 日・中・台 視えざる絆』(日本経済新聞社、2009年)

![左小祖咒【万事如意 Live】我不能悲伤地坐在你身旁[日中字幕版]](https://shukousha.com/wp-content/uploads/2014/08/zuzu0701-100x62.jpg)