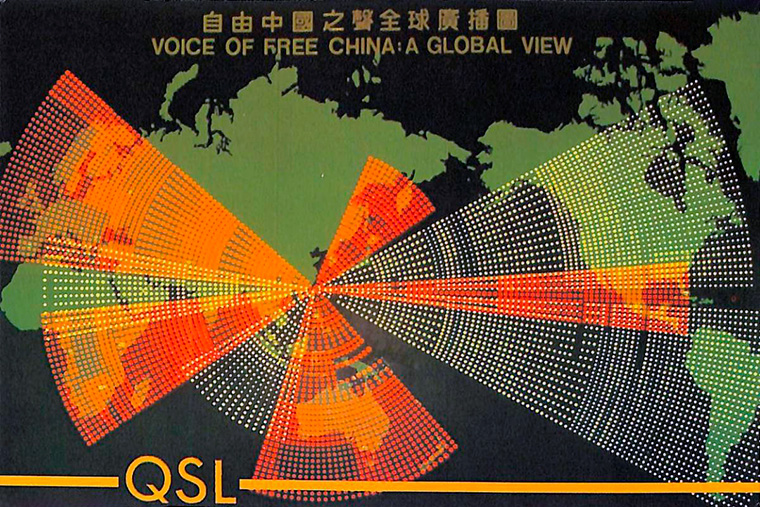

自由中国之声の電波が及ぶエリアを示す世界地図。(自由中国之声のQSLカード/受信証明書)

自由中国之声の電波が及ぶエリアを示す世界地図。(自由中国之声のQSLカード/受信証明書) 中国広播公司のロゴ

中国広播公司のロゴ私が中華民国の対日ラジオ放送に常勤スタッフとして関わるようになったのは、中国国民党(国民党)の党営事業だった中国広播公司(BCC中国ラジオ放送社/以下、中広)海外部に入社した1994年9月のことです。実際には1992年8月以降、特約出演者としてマイクに向かってきましたが、当時の事業主体であった行政院新聞局(以下、新聞局)が発行した招聘状を受け取り、労働ビザの発給に伴う居留証の手続きを執ったのが1994年8月のことでした。その後、1998年1月の国際放送と大陸向け放送の一本化に伴う財団法人・中央広播電台への移籍を経て、2003年1月末まで対日放送に携わりました。ここでは、当時職場で実際に見聞きした事象を通じて、「自由中国之声」(中広海外部時代の放送局名)の最終期から「台北国際放送」(中央広播電台移管後の放送局名)に最初期の対日放送、および当時の中華民国における国際放送を取り巻く諸状況を振り返ってみます。

「お荷物」と化していた国際放送

1990年代初頭、台北市大安区仁愛路三段53号にあった広播電視大廈の右側壁面には、風雨に打たれ消えかかった「自由中国之声」と縦書きされた大きな文字が残っていました。この状態は、放送母体であった中広における海外部の位置づけの変化を如実に示すものでした。新聞局の委託事業であった国際放送「自由中国之声」は、かつて十階建てのビルの壁面に大書きするほど重視されていましたが、私が入社した時には、予算の縮小や社会環境の変化に伴い、消えかかった文字も雨ざらしに任せるような「お荷物」になっていたのです。

中広の台北総局が入っていた広播電視大廈は、その名の通り「広播電台(ラジオ局)」と「電視台(テレビ局)」の使用を目的に建てられたビルでした。1970年に竣工し、2000年に再開発のため取り壊されるまで中広台北総局として機能しました。当初は中広と中国電視公司(CTV中国テレビジョン放送社/以下、中視)の党営事業両社がそれぞれ総局を置きました。しかしテレビ番組収録用のスタジオが手狭になったこともあり、1986年に中視が台北市郊外の南港に総局を移転した後は、中国石油公司(現台湾中油)の営業所が一時入居したり、国民党中央党部ビル改築の際、国民党中央委員会がビル上層階に間借りするなど、公営事業や国民党のオフィスとしても使用されました。今は、その跡地に「帝宝」と呼ばれるタワーマンションが建っています。

入社当時、中広台北総局は広播電視大廈の二階から四階、および地下一階、そしてビルの東側にあった三階建ての建物を使っていました。ビル二階には新聞部と節目部、三階に「自由中国之声」と「亜洲之声」を擁する海外部、四階は節目部の一部と事務関係部署が入居し、地下一階はアーカイブ室となっていました。東側の建物の一階部分はスタジオとミキサー室、送信室、二階は人事室や幹部のオフィスがありました。なお、台北総局の所在地は、日本植民地時代に台湾放送協会総部の移転予定地であった場所で、東側の建物は台湾光復後に国民党の中央広播事業管理処が接収した施設だったそうです。

「遇缺不補」で人員不足が慢性化

私が編成内(正規採用)局員として入社手続きを執った1994年8月当時、中広海外部は事業主体である行政院新聞局から中広に支給される予算が年を追うごとに削減されていたことから、人事面で「遇缺不補(欠員が発生しても人員を補充しない)」の基本原則を掲げていました。中広海外部は、「新聞局が、中華民国台湾地区で唯一国際放送送信施設を有する中広に国際放送事業を委託」という形式で運営されて来ました。しかし、中華民国で常態化していた「党が国家を指導する」いわゆる党国体制が当然視されていた時代は、戒厳令解除を前後して終焉に向かい始め、政府機関が特定政党の営利事業に公共事業を委託するという形式は、自由化と民主化の進捗とともに、台湾社会において疑問視されるようになっていました。このような流れを受け、1980年代末の段階で、海外放送を運営する中広海外部と、大陸同胞向け放送を運営する国防部管轄下の中央広播電台(かつては中広大陸部でした)の合併一本化の構想が検討されるようになり、1990年代に入ると、中広海外部の予算を巡る与野党間の攻防は、年を逐うごとに厳しさを増すようになります。

1990年代に入り、海外部日本語組も転換期を迎えていました。まず、長年日本語組を率いた卓菁湖編導が1991年2月に病気で入院し、同年9月に退局しました。日本語組の責任者には蘇定東アナが昇格しましたが、その後、1993年9月に早田健文アナが退局、翌年には范淑文アナも新設された国立台湾大学日文系の専任教員となるため退局することとなり、常勤スタッフの不足が決定的な事態となりました。私が編成内局員として加わった1994年9月の段階で日本語組の常勤スタッフは、責任者の蘇定東編導、鄭碩英アナ、王淑卿アナ、そして私の4人でした。加えて、聴取者からの書簡整理などの庶務のほかに週1回の割合で放送される中国古典音楽の番組を担当していた馬中苑女史のほかに、范淑文女史、三宅教子女史ら、かつて編成内職員として在籍した嘱託スタッフが「特約出演者」としてそれぞれ番組を担当する、という体制でした。この少人数で、一日実質1時間半、再放送を含め一日三回放送分の番組を制作していたことになります。深刻な欠員は、ほかの主要言語セクションでも発生しており、もともと「遇缺不補」の路線を掲げていた中広海外部は特例措置として、1994年8月に英語組で2人、スペイン語組で1人、日本語組で1人の人員を補充しました。私はこの特例措置のもと、日本語組に加わったことになります。なお、中広海外部はこの後、1997年12月末の海外放送事業終了まで、私と同時期に入社した英語組のスタッフ2人が後に前後して辞めた際、補欠だった1人を繰り上げ採用したこと、そして外交部の委託で始まったロシア語番組の要員を若干名雇用した以外、人員が新規採用されることはありませんでした。

番組制作の流れ

日本語番組を含むすべての言語の放送は、双十国慶節のパレード実況中継などの一部例外を除き、すべてが録音でした。1時間の番組は前半と後半それぞれ30分のオープンリールテープに分けて録音され、前半30分が「新聞帯(ニューステープ)」、後半30分が「節目帯(番組テープ)」と呼ばれました。日本向け放送は、毎日日本時間夜8時から1時間の放送が一回目の本放送になりますので、一本目の「新聞帯」を晩くとも台北時間午後6時50分(日本時間午後7時50分)以前に、二本目の「節目帯」を同7時20分以前に送信室に届けねばなりません。

入局後、私が従事した主要な業務は、ニュースの原稿翻訳と録音、本国人スタッフが翻訳・執筆したニュースや番組原稿のチェック、そしてレギュラー番組の制作・録音です。入局当時は、蘇編導と范女史がリスナーから寄せられた書簡を紹介する番組を担当し、鄭アナや王アナが文化や音楽を紹介する番組、政治・経済などのやや硬めの番組を私が担当する、という大まかな役割分担があったように思います。しかし後に複数スタッフの退局や異動で人手不足がさらに深刻化したことによって、最後は一人で何でもこなさねばならない、という風に変わっていきました。

当時は日々のニュースや番組作りに追われており、今となっては自分が製作した番組の詳細はあまり覚えていません。それでも、音楽番組に蘇芮、姜育恆、SOS、李炳輝と金門王、翁倩玉(ジュディ・オング)ら当時第一線で活躍していた歌手を招きインタビューしたことなどは懐かしい思い出として残っています。当時の台湾社会で、中広は台湾地区全域に支局を擁する最大のラジオ放送局として、日本でいえばNHKのような知名度と存在感を持っていました。しかし、その中広にあっても、台湾地区内部で聴取されていない番組の制作部署である海外部の存在を知る人は限られていました。番組に出演してくれた歌手や著名人のほとんどが、もともとは国内向け番組に出演するために中広台北総局を訪れた際、海外部の担当者からも出演の声がかかった、という流れの中で出演してくれたのです。

先にも少し触れましたが、1994年4月1日から98年9月30日にかけて、中国国民党中央委員会が、台北市中山南路の中央党部ビル改築のため、中広台北総局のあった広播電視大廈の最上階に間借りしていました。このため、国民党中央常務委員会議が招集される毎週水曜日の午前には、党主席の李登輝以下、連戦、宋楚瑜、呉伯雄ら、当時の国民党首脳が局舎ビルに出入りするため、局舎周辺は黒塗りの大型乗用車とテレビ各社の中継車でごった返しました。ビルの左右にそれぞれ二基、合計四基しかエレベーターがなく、水曜日の午前になると、限られたエレベーターを局員と国民党スタッフが並んで待つ情景が見られました。総統や副総統、行政院長クラスの中央常務委員は、それぞれの護衛がエレベーターの乗降を仕切りますが、それ以下の中央常務委員には護衛がつかないため、私たち局員と同じエレベーターに乗ることも珍しくありません。このうち辜振甫氏(中華民国工商協進会董事長、台北側の対大陸民間窓口機構・海峡交流基金会の初代董事長)とは、それまでに何度か会ったこともあって顔見知りになっており、会議終了後に車寄せですれ違いざまに会釈すると、日本語で「ご苦労さん。台湾の夏は暑いでしょう」などと声をかけてくれることもありました。

ニュースの内容と取捨選択

当初、ニュースの録音は担当者が原稿を持ってスタジオに入り、蘇編導が録音編成する、そして番組は個別に録音するという形を採っていました。しかし少人数体制が続くなか、スタッフ個々人がそれぞれの番組を抱えて多忙であったことなどから、次第に自分でオープンリールのレコーダーを操作し、マイクの音量などを制御する形での録音が主流となました。ニュースや解説など15分以内の番組は、15分用の小型のテープに自分で録音し、それを当日のミキシング担当者(多くはニュースの担当者)に手渡し、編集を任せることもままありました。1995年の後半以降は、ニュースの担当者が自分で録音を完結させ、そこに蘇編導と范女史が録り貯めた「お便り紹介」番組や音楽をミキシングする形に落ち着いたように思います。

私は週四回(多い時は五回)のニュースを担当したほか、土曜日のニュースダイジェストも担当しました。ニュースの原稿は、通常は編審組から提供される原稿がベースになります。ここでは、中広の新聞組が新聞網(ニュースネットワーク/ニュース専門放送)で使用したニュース原稿を海外向けニュース用に選択編集したものが軸となり、それに中央通訊社(CNA中央通信社/以下、中央社)配信の中英文原稿、大手紙の記事や総統府や行政院、外交部など各省庁からのプレスリリースを編集したものが加わります。

ニュース原稿の内容は、台湾内部の政治や経済の動きに加え、中華民国の外交事情、国交のない国や地域との交流、中国大陸の情勢が中心でした。ただ、東南アジア向け言語などでは、諸外国のニュースも報じられていたようで、中華圏の動きと直結しないような世界のニュースも数本は混じっていました。私が在籍した1990年代の半ば頃は、台湾の政治環境が変わるなかで、党営メディアも「プロパガンダ機関か、それとも報道機関か」と、その在り方を問われていた時期だったと思います。中広は広告収入に恃む商業メディアとして、報道機関としての機能強化を優先する方針を採っていました。このような流れの中で、海外部のニュース原稿にも「建国党結党」など台湾独立派組織の動向や大陸経済の数値などを評論抜きで報じるものが混じるようになり、その変化の波を感じ取ることができました。

編審組はこのほかに、解説・論評で使用される原稿を用意しますが、ここでは中広新聞部の解説記事や各紙の社説がアレンジされることが多かった印象です。なお、政府特別声明などが急遽出れば、これを優先させるため、すでに録音を終えた解説と差し替えることもしばしばでした。これら編審組から提供されるニュースと解説・論評の原稿は、主にニュース担当者が翻訳します。日本語組は、契約の関係で午前10時から夕刻5時までが勤務時間となった私以外のスタッフは、午後1時から5時までの4時間勤務だったので、ニュースの翻訳も午後の出社後に始まり、中国人スタッフがニュース原稿の翻訳を担当した日は、ネイティブスピーカーのスタッフ(主に私)が校閲し、夕刻の午後4時から5時にかけてスタジオで録音するというスケジュールで進みました。

日本語組ではこのほかに、日華関係に関する出来事があれば、独自の判断でニュースに組み込むこともありました。責任者の蘇定東編導に関連ニュースの追加を打診することもあれば、偶にですが彼の方からニュースに加えるよう指示されたり、提案を受けることもありました。また、翻訳作業の途中、午後3時前後には聯合晩報と中時晩報の夕刊二紙が配達されることから、その紙面にもし編審組提供の原稿にない重大ニュースがあれば、それを出典明記の上で直接組み込むこともありました。いずれにしろ、ニュースの取捨選択はかなり自由に行っていました。あと、頻度がそれほど高くはなかったものの、日華関係に関する会合やイベントがあれば取材に出向き、その内容をニュースに反映させることもありました。

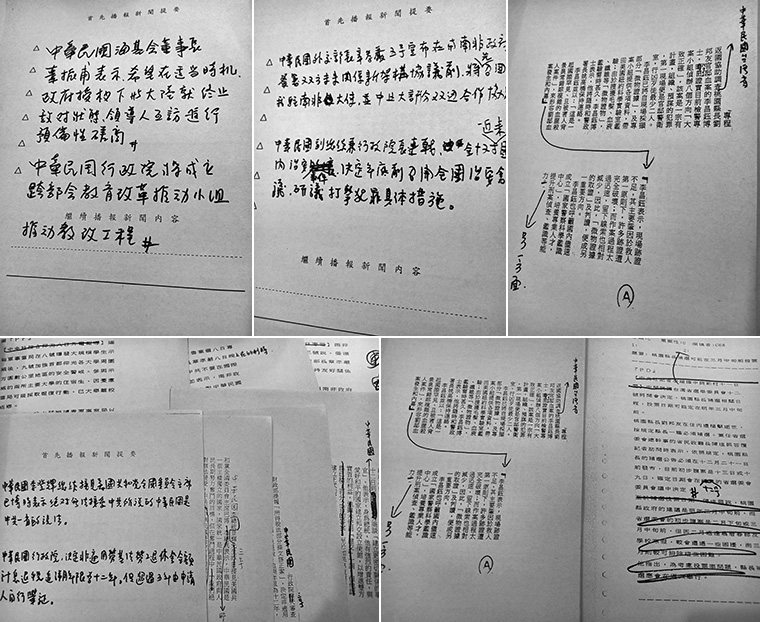

当時のニュース原稿。これらの中から選んだニュースを軸に、日本語組独自の判断で日華関係の動きや夕刊紙の記事も選び、一回の放送につき七本から八本のニュースを報じた。

当時のニュース原稿。これらの中から選んだニュースを軸に、日本語組独自の判断で日華関係の動きや夕刊紙の記事も選び、一回の放送につき七本から八本のニュースを報じた。南ア武官邸籠城事件の報道

ニュースは、日本時間夜8時からの一回目の本放送用に制作しますが、もしその後新しい大きな動きがあれば、退社後であっても局に戻り、日本時間夜10時から、もしくは翌朝午前10時からの再放送に際し、一部あるいは全体を差し替えます。このうち、1997年11月に発生した南ア大使館武官邸で重大治安事件の容疑者による人質籠城事件が発生した時の一件は、特に印象に残っています。当時、台湾では歌手の白冰冰と日本人劇画家の梶原一騎の間に生まれた16歳の娘が身代金目当てで誘拐され、後に殺害されるという痛ましい事件が世間を騒がせていました。逃亡する犯人グループは、警官隊と銃撃戦を繰り広げるなど抵抗を続けましたが、次第に追い詰められてゆきました。そのような中、11月18日に主犯格の男性容疑者が、中華民国との国交断絶を間近に控えた南アフリカ共和国の台北駐在大使館で勤務する武官邸に押し入り、武官と家族を人質に取って立て籠もるという挙に及んだのです。大使館関係者の家族を人質に取った事件を前に、台湾のテレビやラジオは通常の放送スケジュールを変更して現場からの中継を続けました。事件の被害者が梶原氏の遺児であったため、日本の複数メディアから問い合わせの電話を自宅で受けました。

事件は膠着状態が続きましたが、日付が変わった19日未明あたりから容疑者がテレビ記者の電話インタビューに応じたことで内部の状況が次第にわかり始め、中華民国政府も政府談話を発表、同時に外交ルートを通じて南ア政府に事情説明するなど、事態が動き始めました。私もニュース担当者として、19日午前のニュースを差し替えるべく、夜を徹して情報収集と事実確認にあたりました。そして19日朝、深夜に現地のテレビやラジオを聴取しながら書き溜めたメモと中国語の新聞を手にスタジオに入り、前夜のニュースの全項目を差し替え、再放送開始の直前に放送テープを送り届けることができました。オンエアの時間が迫っていたので、とにかくNGを出さずに、「一発OK」を心がけ、薄氷を踏むような思いで読み進めたことを思い出します。徹夜で疲れ切った頭で、書きなぐったメモと中国語の朝刊だけを手に、日本語の原稿なしで、さながら勧進帳のようにニュースを収録したわけで、あのような芸当を再現できる自信はもうありません。

南ア共和国武官邸で発生した人質立てこもり事件を報じた1997年11月19日朝の日本語ニュース(一部)。通常は中華民国国歌の演奏に続き、周波数案内などを経てニュースに入るが、この日は事態が流動的であったことに加え、ニュースが通常の15分間の枠を超える見通し(実際には16分)であったことから、ニュース番組のテーマ曲「梆笛協奏曲」から直接放送を始めた。記録用カセットテープの劣化もあり、音飛びや消失で全体の四割程度しか再生が叶わなかったが、当時の雰囲気は感じてもらえると思う。

ラヂオ・プレスによるニュース記事配信

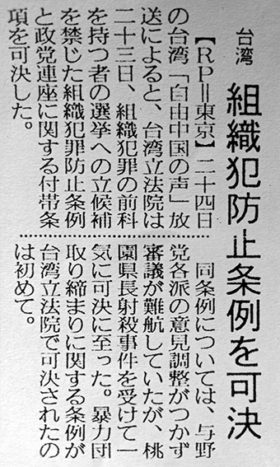

RP電で自由中国之声日本語ニュースを引用し「組織犯防止条例可決」を報じる1996年11月25日付『産経新聞』

RP電で自由中国之声日本語ニュースを引用し「組織犯防止条例可決」を報じる1996年11月25日付『産経新聞』この頃、日本語ニュースの速報性にこだわった背景としては、1995年以降だと思いますが、ラヂオプレス(RP)が日本語放送を聴取し、時折ニュースとして配信していることを意識していた点があります。ほかの本国人スタッフは全く意識していませんでしたが、ラヂオプレスが放送内容を記事として配信すれば、新聞各紙に転載される可能性が出てきます。当時は、インターネットが爆発的に普及する少し前の時期でしたが、短波放送の聴取者は長期的な減少傾向にありました。海外向け放送としては、ニュースを含む番組を、いかに海外の視聴者に受け入れてもらうかは、最重要課題です。ラヂオプレスによって傍受された放送が、「台北発・自由中国之声」のニュースとして日本の全国紙や地方紙に配信され、その紙面で掲載されることは、宣伝放送としては願ってもない話です。この時期に、日本の主要報道機関のなかで台北支局を設置していたのは産経新聞だけで、産経以外の媒体は主に香港支局が台湾を担当していたと聞きます。実際に、私自身が取材先などで台湾を訪れていた各社香港支局の特派員と知り合ったのも、この当時のことです。

RP電で自由中国之声日本語ニュースを引用し「ダライ・ラマ訪台決定」を報じる1997年2月7日付『毎日新聞』

RP電で自由中国之声日本語ニュースを引用し「ダライ・ラマ訪台決定」を報じる1997年2月7日付『毎日新聞』そのような時期に、全国紙が「RP」のクレジットでラヂオプレスが傍受した「自由中国之声」のニュースを掲載していることを知り、それを読んだという日本の記者や番組ディレクターから、事実確認の電話が職場や自宅に時折かかってくるようになりました。当初、ラヂオプレスがこれまで北京の中央人民広播電台やモスクワ放送、朝鮮中央放送など共産圏の短波放送を専門に受信していたことから、局内では当初、同じく自由中国之声の呼称で放送していた中央広播電台の大陸同胞向け中国語ニュースを傍受しているのではないか、と考える向きもあったようです。しかし日本語番組だけで独自に取り上げたニュースの引用が続くなかで、私は同社が傍受しているのは自由中国之声の日本語放送だと確信するに至りました。その後、放送局としてラヂオプレスと正式、もしくは非公式に連携をすることはありませんでしたが、1996年か97年に台北を訪れた同社の担当者が私を局まで訪ねてこられ、食事をしながら懇談したことが一度ありました。あくまでも個人旅行の範囲なので、踏み込んだ業務の話はあまり出なかったように思いますが、それでも同社がどんなニュースに関心を持っている、あるいは配信先の媒体からどんな反応があったなど、転換期の中華民国に対する日本側の関心のあり方を改めて実感する場となりました。

中広新聞組との協力関係

阪神淡路大地震の被災地・神戸市三宮駅前のフラワーロード脇に立つ筆者。後方に三階から五階部分が壊れた日本生命ビルが見える。取る物もとりあえず台北から被災地に急行したため、途中で購入した使い捨てカメラで撮影した数少ない写真。

阪神淡路大地震の被災地・神戸市三宮駅前のフラワーロード脇に立つ筆者。後方に三階から五階部分が壊れた日本生命ビルが見える。取る物もとりあえず台北から被災地に急行したため、途中で購入した使い捨てカメラで撮影した数少ない写真。先述の通り、言論の自由化が急速に進んでいた当時、中広は商業メディアとして、報道機関の顔である新聞網の充実を図っていました。元海外部のスタッフが新聞部の管理職に異動した時期に重なったことも関係したのかもしれませんが、それまで局内でも外国語専門職の技能集団のような存在だった海外部が、専ら台湾島内の聴衆を対象としてきた新聞部を有形無形に支援するよう求められることが増えたように感じます。最初はニュースで使用される各言語の地名や人名の確認や外電の内容確認など、机上の作業が中心でした。それが日本語組と英語組については、次第に新聞部との業務協力の度合いが深まり、1994年4月に名古屋で中華航空機が墜落事故を起こした際、蘇定東編導が新聞部の記者とともに通訳として現場に向かい、新聞網や日本語放送のなかで事故状況を逐一報じた一件を経たことで、新聞部の記者と海外部のスタッフがともに現場に向かう前例が生まれました。日本語組以外では、1995年6月の李登輝訪米に英語組の記者が新聞組記者とともに同行した例があります。

1995年1月の阪神淡路大地震発生に際しては、私と新聞部の記者が神戸に派遣され、震災発生の翌日から当時普及し始めたばかりの携帯電話を使い、新聞網のニュースに被災地発のレポートを送りました。携帯電話は、関西空港から被災地に向かう途中、大阪市内で元ラジオ大阪アナで韓国KBS日本語番組の校閲委員を8年間務められた本田雅嗣氏と落ち合い、氏の携帯電話を借用しました。

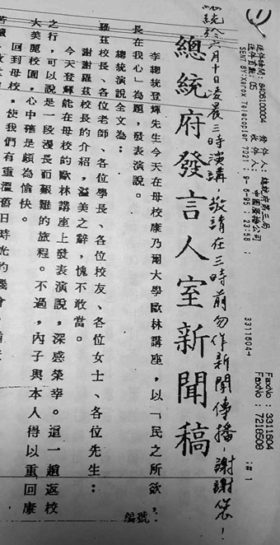

1995年、李登輝訪米時に総統府が配布したプレスリリース。コーネル大学に於ける講演が始まる中原標準時間6月10午前3時まで、報道を控えるよう要請が書かれている。外語組各言語の担当者も翌朝の速報に備え、深夜から局内でスタンバイした。

1995年、李登輝訪米時に総統府が配布したプレスリリース。コーネル大学に於ける講演が始まる中原標準時間6月10午前3時まで、報道を控えるよう要請が書かれている。外語組各言語の担当者も翌朝の速報に備え、深夜から局内でスタンバイした。後になって、外国人記者によるライブのニュース出演は、中華民国の放送史上、初めてのことだったと知らされました。神戸への派遣が急遽決定された背景には、神戸華僑のうち、台湾系の占める比率が広東など他の地域に比べ突出して高かったという歴史的経緯に加え、私が神戸出身で地理や民情に通じているだろう、という判断があったそうです。被災地を訪れた中華民国政府の林金茎・駐日代表や中華民国留日神戸華僑総会の幹部など、台北当局と関係の深い組織や人物へのインタビューのほか、南京町周辺に暮らす台湾系の華僑にマイクを向けました。このほかに、神戸中華同文学校や大陸系の留学生団体などへの取材について、台北総局に確認したところ、一切反対されることはありませんでした。当時は中広新聞網の短波中継もあったため、大陸地区の聴衆も意識した報道内容であったと後に仄聞しました。紙幅の関係上、これ以上の詳述は控えますが、このような協力の経験を踏まえ、1997年暮れの中央広播電台移籍まで、プロ野球や日華関係、国際報道などいくつかのテーマで、主に私と新聞部のスタッフらの間には、緩やかな協力関係が続きました。

香港返還取材の思い出

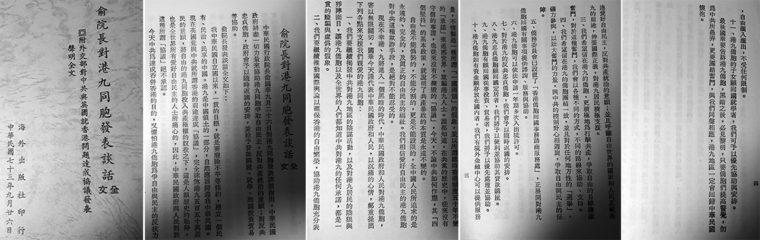

1997年7月1日の香港返還に向けて、新聞部の記者数人に加え海外部記者の香港派遣が決定したのは、同年春のことでした。日時は憶えていませんが、5月から6月にかけて、新聞部・海外部・技術部の派遣要員を集めた打ち合わせが何度か行われ、中継方法の検討や香港返還報道の概要に関する告知が行われました。このなかで、放送のなかでは「いわゆる“香港返還”はあくまでも中共と英国の合意に基づく一方的で不当な措置だ“という中華民国政府の立場を踏まえたうえで、「主権の返還」という語彙を使うことなく、「主権の移行」と表現するよう繰り返し求められたことが印象に残っています。同日の会議では、新聞局傘下の海外出版社が発行した「俞(国華)院長対港九(香港・九龍)同胞発表談話全文/附外交部対中共與英国就香港問題達成協議発表声明全文」というパンフレットのコピーが配られました。

香港返還報道の記者団が現地に向かったのは、6月29日でした。新聞部は記者2人、海外部は国語・広東語・英語・日本語の担当者各1人で、返還式典の行われるエキシビジョンセンターの一角に中継室を借りて、新聞部と各言語の担当者が1本の電話回線を順番で使いました。新聞組が毎正時のニュースで生中継を行い、その合間に海外部の各言語担当者がレポートを送る、というローテーションを組んでいたと思います。その通話を台北で録音し、ニュースで使ったようです。日本語組ではニュースの中で香港の様子を報じたほか、一部のレギュラー番組も香港特集に切り替えて放送しました。

香港返還取材班に配布された「俞院長対港九同胞発表談話全文/附外交部対中共與英国就香港問題達成協議発表声明全文」の原本。

香港返還取材班に配布された「俞院長対港九同胞発表談話全文/附外交部対中共與英国就香港問題達成協議発表声明全文」の原本。当時、私たちに課されていた任務は、返還式典と関連行事の取材とともに、台北側代表として返還式典に招かれていた海峡交流基基金会の辜振甫董事長の動向を報じることでした。このため、6月30日から7月1日にかけて、エキシビジョンセンターの中継室と辜氏が宿泊していた香港島中環の東方酒店を頻繁に行き来し、可能な限り辜氏と行動をともにしながら、返還式典、および駐香港英国総督の離任行事などの取材にあたりました。また6月29日から7月3日の香港滞在中、江素恵・光華新聞文化中心主任はじめ、中華旅行社、遠東貿易服務中心駐香港弁事処など中華民国政府の香港駐在機構の関係者を訪ねマイクを向けたほか、救総(旧中国大陸災胞救済総会、1991年に中国災胞救済総会に改称。2000年以降は中華救助総会)や中国国民党の香港地区駐在スタッフ、かつて調景嶺(国共内戦で国民党が敗れた際、香港に逃れた国民党系住民が居住した集落。現在は再開発を経て集落は消滅)に居住していた香港住民など、中華民国と縁のある組織や人物を手あたり次第訪ね、話を聞きました。このほかに、月刊誌『九十年代(旧称・七十年代)』発行人の李怡氏ら香港の言論人にも返還後の見通しを聞き、7月2日には二年後の1999年に主権返還が控えていたマカオに日帰りで向かい、マカオ放送局や東方基金会、マカオ国父紀念館の関係者に話を聞きました。また、式典に参加していた池田行彦外相、村山富市元首相ら、日本人ゲストのコメントを取り、それを国語ニュースの担当者に素材として提供したりもしました。

香港返還式典および関連行事の取材許可証

香港返還式典および関連行事の取材許可証短期間にいくつものテーマをこなしながらの慌ただしい香港滞在でしたが、その時目にしたいくつかの印象的な場面は、今も時折思い出します。一つは、返還式典が行われていたエキシビジョンセンターのプレスセンターでの一件です。プレスセンターには二台の大型モニターが設置され、BBC(英国放送協会)とCCTV(中国中央電視台)の映像がそれぞれ映し出されていました。BBCのモニターの前には、主に欧米報道機関の記者が、CCTVのモニターの前には中国大陸およびアジアやアフリカなど、第三世界の国々から来たと思しき記者が集まっていました。日付が7月1日に切り替わり、中華人民共和国国歌の義勇軍進行曲が流れ、国旗の五星紅旗が掲揚され始めた瞬間、CCTVのモニターの前に集まっていた記者たちの間から、どよめきのような歓声が上がりました。同じ瞬間、BBCのモニター前に集まった記者の間には、気のせいか、どんよりと重い空気が漂っていたような印象です。ほんの一瞬の出来事でしたが、西洋列強による植民地主義の終焉を肌で感じ得た、貴重な体験となりました。

もう一つは、返還式典を終えた後、ボーダーの香港側で香港に入って来る中国人民解放軍の兵士らを目にしたときのことです。返還式典終了後の7月1日早朝、降りしきる雨のなか、深圳から文錦渡のボーダーを越えて解放軍香港駐屯部隊の兵士たちを乗せた装甲車が香港側に入ってきました。横断幕を手に歓迎の言葉を場を叫ぶ人々の後ろで、多くの住民が無言で解放軍の兵士たちの入場を見つめていました。雨が降る中、彼らの横顔を遠くに眺めながら、彼らがどのような心境でこの日を迎えたのか、香港の将来像をどう思い描いているのか、などと想像したものです。

「自由中国之声」の終焉

香港から戻った7月以降は、財団法人中央広播電台への移行に向けた準備が本格化しました。中広海外部と国防部・中央広播電台側、および主管機関である新聞局の担当者が、新機構移籍後の業務内容や待遇などを巡って、連日協議を行っていましたが、その時々の経過が断片的に伝えられ、移籍が内定した局員たちもそれに一喜一憂しました。8月か9月のことだったと思いますが、日本語組の責任者だった蘇定東編導が、外交部の通訳官試験に合格し、翌年1月1日から外交部の通訳専門の特任官として登用されることが決まりました。外交部にはそれまで、通訳を専門とする要員がいませんでした。しかし各国との交流強化に際し、専任の通訳官が必要との見地から、日英西仏など主要言語の通訳官を募集したところ、中広海外部のスタッフ何人かが応募し、このうち日本語とスペイン語の担当者が合格した、ということのようです。この時点で鄭碩英アナは退社しており、馬中苑女史はリスナーへの返信などを扱う服務組に異動していました。このため、新機構の日本語組に移籍するスタッフは、一応王淑卿アナと私の二人ということになりました。私も当時、中広海外部から離れることを検討していましたが、蘇氏に先を越されて辞めにくくなったと感じたものです。

新放送局の本部は、円山ホテルのふもとの北安路にある旧中央広播電台に置かれることになりました。仁愛路三段の中広から新局舎への移転は、12月上旬から中旬にかけて順次行われました。

新機構は発足したものの、元々の住人である中央電台のスタッフと中広から移籍してきたいわば外様のスタッフの間には当初、何かしらよそよそしい空気が漂っていました。それでも、外国語のように、中央電台にはもともと存在しなかった部署のスタッフは、そもそもが別枠扱いだったせいか、比較的短時間で新体制になじんでいったと感じます。一方、国語や方言番組の担当部署には中広、中央電台双方出身のスタッフがおり、序列や役割分担などで、微妙なやり取りがあったと聞きます。局全体として一体感が生まれるには、一定の期間が必要だったのでしょう。

日本語組は、常勤スタッフとして移籍した私と王アナの二人を中核に、范・三宅の両女史に番組出演を依頼する体制で放送を継続しました。詳細はほとんど憶えていませんが、当時は毎日1時間半の番組をこなすことに追われました。数度の人員募集を経て、私たちを含め3人から4人の体制が整うまでに、1年前後を要したと思います。

受信報告書や手紙を送ってくれたリスナーに配布していたステッカー

受信報告書や手紙を送ってくれたリスナーに配布していたステッカー移転当初、中央広播電台の入り口には憲兵が警備に立っており、駐車場には軍ナンバーの車輛が並んでいました。1階ロビーの壁面には、放送対象区域を示す大きなパネルが掲げてあり、そこには国府こそが外蒙古(モンゴル)を含む全中国を代表する政党政権であると主張する「法統・中華民国」の地図が描かれていました。当然のように、南京には首都を示す四角の記号が描かれ、北京は「北平」と表記されていました。一階から二階に向かう踊り場には、蒋介石の胸像が立ち、スタジオには「長江」「淮河」などの地名に番号を組み合わせた編号が打たれていました。

ところで、かつての中央広播電台が対大陸謀略放送という特殊な任務を請け負っていた関係上、新たな同僚となったスタッフの中には、さまざまな経緯を経てここに職を得た人達も少なくありませんでしたが、こうした人たちと知り合ったのも、この時期です。当時は、大陸向けの国語や方言放送の延長として、モンゴル語、チベット語、ウイグル語の三言語の番組が辺境言語プログラムとして放送されていました。このうち、モンゴル語とチベット語は行政院蒙藏委員会の経費で運営され、インドで育った蒙古族の女性と、ネパール出身のチベット族の男性がそれぞれ翻訳とアナウンスを担当していました。ウイグル語放送は、トルコ国籍で当時同国の台北駐在代表部で勤務していたインド生まれ・アフガニスタン育ちの男性が担当していました。彼はトルコで学業を終えた後、蒋経国政権の後半期から李登輝政権の初期にかけて海外在住ウイグル族代表として何度か台北を訪れるうちに、トルコ代表部の職を得て台北で定住することになったようです。代表部での勤務を終えた後、夕方から出勤してくる彼とはウマが合い、局を離れてからも家族ぐるみで親しく行き来していましたが、彼は残念ながら数年前のトルコ帰国時に病死してしまいました。

これら辺境言語の放送のうち、ウイグル語は2001年に、続いてモンゴル語とチベット語も2003年に廃止されました。

このほかに、文革末期に大陸から香港に脱出し、後に「反共義士」として台湾に渡ってきた人物も、編集者として在籍していました。この局内はまさに、動員戡乱時期終了前の空気がここにだけ残っているような不思議な場所でした。

移籍から1年、そして2年を経て、二十一世紀を迎えた頃には、これら「旧世紀の遺物」のような事物や名称は淘汰刷新され、冷戦時代の反共謀略放送然とした「味わい」も次第に薄れてゆきました。

新体制発足で変質する政治目標

新体制発足を期して、旧来の局名「自由中国之声」は「台北国際之声」に改められました。これは新体制発足後、台湾海峡両岸間の交流に参与する意欲の表れとして、「自由中国」という冷戦時代の感覚そのままの名詞を局名から外し、所在地の地名を冠した中立的な局名に改めたものである、と説明を受けた覚えがあります。当初は、運営母体である「中央放送局(中央広播電台/The Central Broadcasting System:CBS)」の名称を全面に押し出す案もあったようですが、理事会で討議を重ねた結果、略称の「CBS」と「台北国際之声」を併記することで落ち着いたようです。日本語組内部では、1997年晩秋の段階で新局名についての話し合いが行われ、中央放送局を名乗る放送局が、ピョンヤンの「朝鮮中央放送局」など、他にもあることから、日本語では「中華民国・中央放送局」を名乗り、「台北国際之声」の呼称は日本語になじまないので、「台北国際放送」とすることになりました。

「自由中国之声」から「台北国際放送」への名称変更が、時代の変化を反映したものであったことに間違いはありません。しかし、このことは同時に、対外宣伝放送の存在意義が根本から揺らぎ始めた、さらに言えば「中華民国」という国家体制の液状化が本格化したことの表れでもあったような気がします。「自由中国」という語は、現行の中華民国憲法が「一つの中国」の枠組みのなかで台湾地区を「自由地区」と位置付けるのと同様、実効統治が及ばない国土、すなわち「自由のない中国」が対岸に広がっているとの認識に基づく名詞です。1949年の中国大陸陥落後、「自由中国之声」を名乗って台北から放送を始めた当初は、復興基地の臨時首都から、中国共産党によって自由を奪われた大陸同胞に向けて自由の声を送り届ける、同時に国土分断国家の一方として、反共産主義と自由主義の正当性を訴え、もう一方の共産中国を非難糾弾する、という反共宣伝放送としての政治目的が明確に付与されていました。

中国広播公司の社員証。タイムカードの機能を兼ねていた

中国広播公司の社員証。タイムカードの機能を兼ねていた 先にも触れましたが、私が対日放送に関わり始めた1990年代は、1987年の戒厳令解除と1991年の動員戡乱時期終了を受け、台湾の政治環境が激変するとともに、台湾海峡両岸関係も新たな段階を迎えていた時期でした。台湾側の公営や党営のメディアも、「プロパガンダ機関から報道機関へ」の変化を求められるようになっていましたが、以前から商業メディアとして活動していた中広にとっては、この流れは当然のことでもあり、中広側もおおむね無難に適応していた感があります。

しかし、対外政治宣伝を主要任務としてきた対外向け公営メディアにとって、担う政治的使命や訴える政治目標が不明確となったことは、自らの存在意義そのものも希薄化したことを意味します。

新体制発足の二年後、2000年の総統選挙を通じて、民進党指名の陳水扁が当選を果たしたことにより、中華民国は初の政権与党交代を経験しました。陳水扁らは当初、初めて手にした政権を慎重に運営していたようで、対外放送に関する路線の変更もほとんど見られませんでした。大陸同胞向け放送の内容を「台商(中国大陸で展開する台湾企業関係者)」向けに変更する構想が示されるなど、首をかしげるような話が聞こえてきたのは、就任から1年ほど経たあたりだったでしょうか。局名のアナウンスやニュースや番組のなかで、正式な国号である「中華民国」の使用さえ躊躇うような傾向も、一部でみられるようになったのも、陳政権発足から一二年を経た時期だったと思います。しかし「中華民国」に代って「台湾」という名を国号とする国家が出現しない限り、「中華民国」の呼称をすべて「台湾」に置換することは不可能であり、そもそもがナンセンスなことです。これらは、陳水扁政権の発足後、中華民国の国家の属性が動揺したことを受けて、中央電台の国営プロパガンダ媒体として方向性、引いてはその存在意義が揺らぎ始めていたことを意味します。私がマイクの前から離れたのは、まさにこのような傾向が顕在化していった時期のことでした。