我輩は狼である。チベット本土を離れたチベット人たちがインドのダラムサラという町を拠点にした話を前回語った。

我輩もチベットに関心を持ったきっかけが、チベットから命がけで脱出するチベット人たちの姿だったから、脱出した後のチベット人たちの様子も見ておくのもスジだろうと思いダラムサラまで駆けてきた。さすがに年中駆け続けで脚の裏が若干磨り減ってきたように感じる。

幸いなことにダラムサラには野良犬が多く、我輩がおとなしくしていれば紛れ込むのは、それほど難しくはなかった。誇り高き狼が犬のふりをすることには心が痛んだが、チベット本土で散々やってきたことだ今更気にしてもしかたない。

ダラムサラには外国人も多い。チベット問題に関心のある旅行者や、ダライラマやチベット仏教に関心を持った者、いろいろな外国人がダラムサラを訪れるようだった。中には、そのまま定住してしまうものもいるようだった。お前さんたちの国からも定住し支援活動を続けている人間もいるようだ。文字通り人生の一部をチベットのために費やしているわけだ。人が良すぎるというか、よっぽどチベットが好きなのか、なんでそこまでやれるのか、我輩の理解を超えている。だが我輩も彼らの思いが報われる日を見てみたいと思う。

我輩が、その中でも凄いと思ったのはルンタプロジェクトという連中だった。

ルンタプロジェクトはチベット本土から亡命してきたチベット人たちの自助支援をしていた。

教育や技能習得の機会のなかった亡命チベット人にインドで暮らすための英語や、就職に繋がる技術教育をおこなってきた。

多くのチベット人、自由を求める行動に出て本土で投獄された連中に住む場所と教育を受ける環境を用意してきた。

我輩が凄いと思ったのは10年かけて、その支援活動の運営自体を亡命してきたチベット人自身でできる状態を作り上げ、今では資金調達、組織管理、プロジェクト運営全てを亡命してきたチベット人自身でやっているということだ。

支援というのは、どうしても与えるだけのものに陥りやすい。その中で自助努力を助ける枠組みを作るだけでなく、自助努力を助ける枠組みを運営する能力を育てるところまでなしとげた。これは、我輩は素直に凄いと思った。

我輩が人間だったら、この連中を尊敬したことだろう。

さて野良犬に扮してダラムサラをうろついていた時、我輩は街角でパンを売る姿の中に見覚えがあるような人影を見つけた。自分で焼いたパンを露天で売って生計を立てている連中がダラムサラにはいるのだが、その中の一人をどこかで見たような気がしたのだった。

我輩は、その人影がどこに帰るかを尾行した。人間が人間を尾行すればストーカーだが、幸いなことに我輩たち動物が人間を尾行しても誰も不審には思わない。特に野良犬が多い町ではなおさらだ。

真夜中過ぎ、幾つかの家々から声が聞こえてきた。売るためのパンを家族で作っているのだ。夜中だが明るい声だった。家族というものは良いものだ。だが一軒だけ明かりはついているが声の聞こえてこない家があった。我輩の尾行対象が帰っていった家だ。どうやら他の家では家族でわきあいあいとパン作りをしているのに、この家だけは一人静かにパンを作っているようだった。

夜が明けて、背中に大きなかごを幾つも背負い、全部まとめると自分の体よりも大きなかごを背負って中から一人のチベット人がでてきた。以前見かけた人影だ。我輩は、その顔をよく見てそれが誰だったかをやっと思い出した。以前、コラムの第三回で紹介したドンドゥプ・ワンチェンという男を覚えているだろうか? チベットの現状を訴える映像を撮影し、中国当局に拘束されてしまった男だ。その人影はワンチェンの妻ラモ・ツォだった。(参照「狼の見たチベット」第三回)

ワンチェンは、撮影により自分だけでなく家族の身も危なくなるだろうと感じて、事前に妻と四人の子供達をダラムサラに逃がしていたのだった。

ダラムサラに来たラモ・ツォは、どうやら夫の代わりに一人で働き、両親と四人の子供達、そして姪の生活を支えているようだった。

午前1時ごろからパンを作り、それを朝から露天で売る。行きかう人々の中に家族連れや恋人連れを見るたびに夫のことを思い出さずにはいれないだろう。

子供達は週末を除いて寄宿学校であるTCV(チベット子供村)にいる。月に一度週末帰ってくる子供達を、他の家の子供達のように両親そろって迎えてやれないことが辛い、子供達が寂しい思いをするのなら週末なんてこないほうが良いのにとTWA(チベット女性会)の取材にラモ・ツォは答えていた。

どうやらTWAはワンチェンの解放支援を世界に訴えるために、残された家族達のドキュメンタリを撮っているようだった。

TWAはラモ・ツォだけでなく姪や、まだまだあどけない10歳の長女の姿も撮影していた。

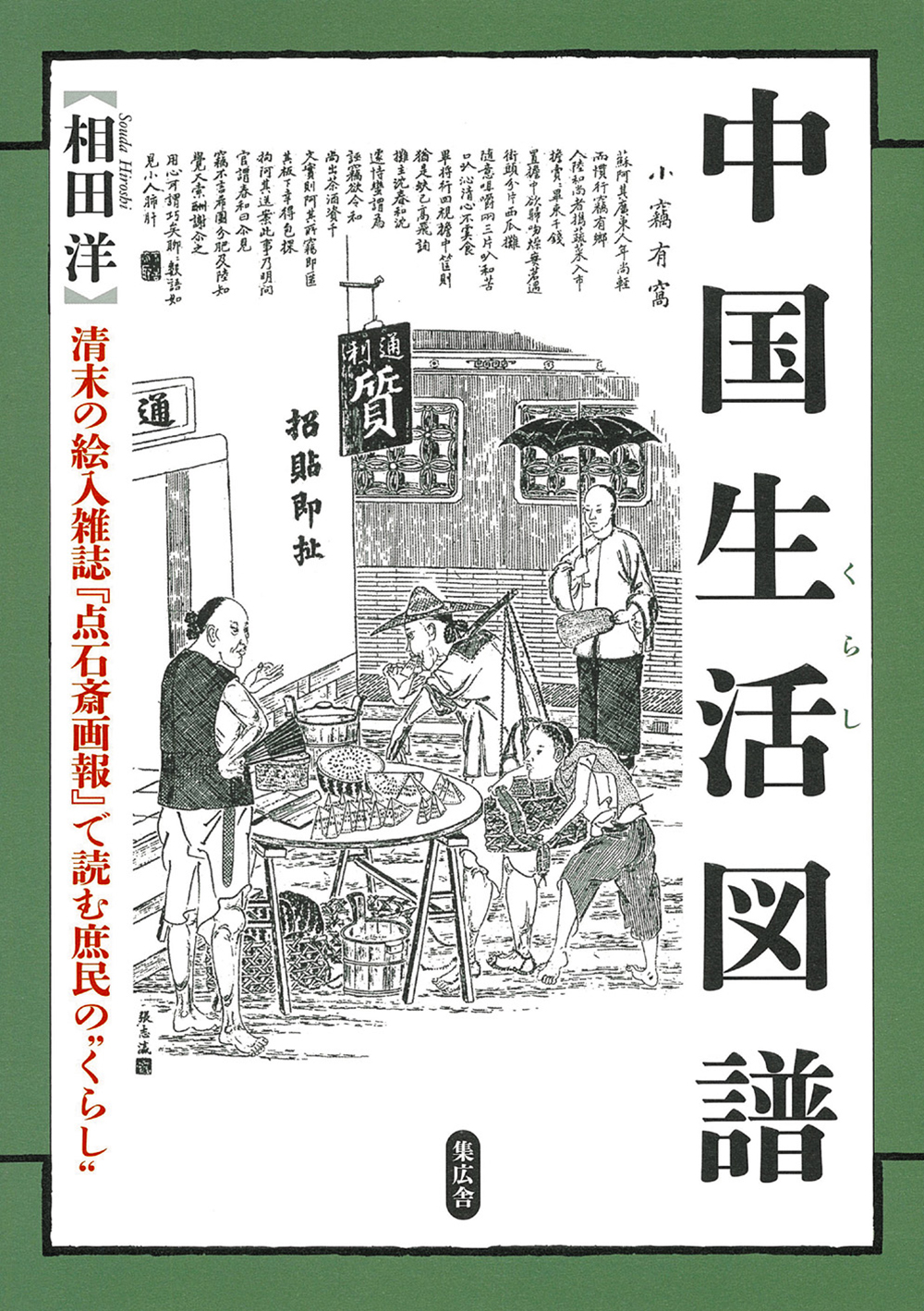

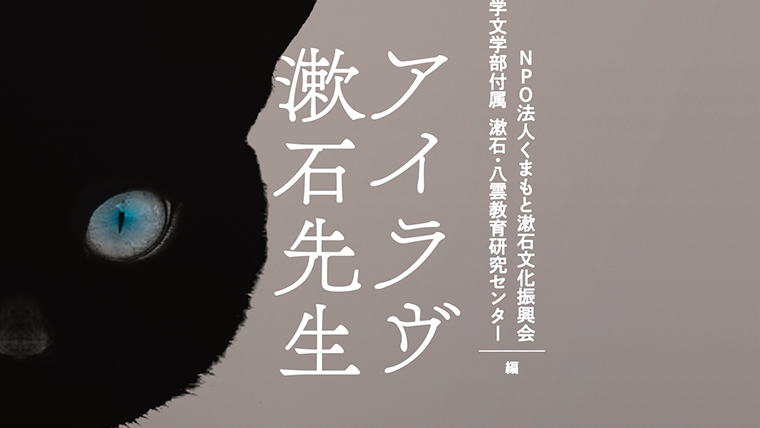

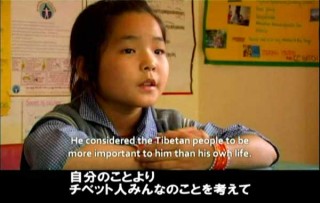

10歳の娘ワンモはカメラの前で、こう語っていた。

「チベットには自由がない、だからお父さんはビデオを撮った」

「自分のことよりチベット人みんなのことを考えて」

「映画のために自分を犠牲にした」

「私はそれを誇りに思う」

←ワンチェンさんの長女ワンモちゃん

←ワンチェンさんの長女ワンモちゃん

ある日、ラモ・ツォを日本からの旅行者が尋ねてきた。よくわからないが、こうやってラモ・ツォのところに案内されてくるのだ、現地のチベット人たちに信頼されている日本人なのだろう。その日本人はラモ・ツォに「日本でもワンチェンさんを救うべく動いている人たちがいる。世界中で皆が協力するから元気出して」と慰めの言葉をかけていた。

それに対してラモ・ツォは「昨年の3月以降行方がわからなくなっているチベット人は夫だけでない、夫はまだ生きていると信じられるけど、生死も不明な人がたくさんいるし、死んでしまった人もいる。死んでしまった人の家族は、2度と会うことはできないし、悲しみは癒えることがない。私は待つことができるだけまだ希望がある。夫だけでなく、帰ってきていないチベット人全員が帰ってこれるように働きかけてほしい」 と答えた。

帰ってこない夫のことが心配だろうに、辛いだろうに、他のチベット人たちのことまで気を配っている。家の外で盗み聞きをしていた我輩は、いてもたってもいられなくなり、気がつくと再びチベット本土に向けて駆け出していた。

2009年10月、ワンチェンの裁判は密かに始まっているらしい。ワンチェンの親戚が依頼した人権派の弁護士は政府の圧力により解任され、政府側が用意した弁護士だけが裁判に携わっている。アメリカではワンチェンを救うべくオバマ大統領に動いてもらおうと、多数のメールや手紙がホワイトハウスに送られた。それが功を奏したのか、オバマ大統領は2009年11月の訪中時に中国側との会見でチベット問題について言及した。日本でも鳩山首相宛てにメールや手紙を送ってみるのも良いかもしれない。鳩山首相は現在チベット問題については沈黙しているが、かってはチベットを支援する議員連盟に名前を連ねたこともあるのだから。

◎ワンチェンさんの現状を伝えるニューヨークタイムズの記事(2009.10.30 英語)

◎ワンチェンさんの家族の様子を映したドキュメンタリ:12分、英語字幕

関心がある方はコンタクトしてみてください。

掲載画像は著者が許可を得て掲載しています。無断転用をお断りします。